| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 目黒 |

めぐろ |

目黒のさんま(青圓生12:13) など 65件28題 (圓朝4件, 東京59件, 上方2件) |

目黒区目黒など |

→ 北村辞典.目黒川が武蔵野台地を深く削り,まことに風光明媚,眺望絶佳の地で…….いやいや,今はさんま祭りもすっかり定着したほど,サンマで有名になった.目黒のさんまの名前を冠したこの店で,目の前で焼かれた一尺くらいのサンマや豚汁がついた定食をいただいた.

"「いずれから取り寄せた?」「日本橋魚河岸にござります」「あァ、それでいかん。さんまは目黒にかぎる」"(目黒のさんま) |

目黒のさんま菜の花 |

|

2012 |

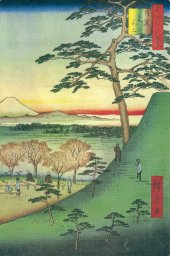

| 元富士 |

もとふじ |

目黒のサンマ(講明治大正2:01) など 8件1題 (東京8件) |

目黒区上目黒1 |

→ 北村辞典.上目黒,目切坂上にあった人造富士山.文化9(1812)年に造られた.文政2(1819)年中目黒に造られた新富士に対して,こちらの方を元富士と呼ぶ.広重の版画を見る限り,溶岩の固まりでなく青々している.明治初年に壊された.

"上目黒、元藤、などという景色のよろしい結構な田舎道へ出まして"(目黒のサンマ) |

目切坂元富士跡銘板 |

|

2009 |

| 上目黒 |

かみめぐろ |

法華長屋(騒人名作09:15) など 3件2題 (東京3件) |

目黒区上目黒 |

将軍の鷹狩りの接待をした爺が実際に茶屋坂にいた.三田2-10の茶屋坂の曲がり角,全く見栄えのしない所に爺々が茶屋の銘板が立っている.坂上の百姓彦四郎の人柄を将軍家光が愛し,爺と呼んだという.これが習いとなり,将軍が立ち寄り銀1枚を遣わしたと書いてある.引用速記は,下肥のくみ取り屋が寄り合った場面.

"ヤア是ヤア上目黒、高井戸、小松川、皆な揃ってるな"(法華長屋) |

目黒元富士(広重名所江戸百景) |

|

2020 |

| 鬼子母神(目黒) |

きしぼじん |

臑咬り(講明治大正1:45) 1件1題 (東京1件) |

目黒区中目黒3-1 |

→ 北村辞典.日蓮宗正覚寺.開運殿に鬼子母神を安置する.「先代萩」の乳母政岡のモデルである三沢初子の像がある.「すねかじり」は,墓をあばいて屍体を喰らう女が出てくる気味の悪い噺.上方では「腕食い(かいなくい)」という.こちらの方が,演題からサゲがばれなくていい.

"中目黒に鬼子母神さまがありましょう"(臑咬り) |

正覚寺鬼子母神堂 |

|

2005 |

| 中目黒 |

なかめぐろ |

おかめ団子(講明治大正6:08) など 7件2題 (東京7件) |

目黒区中目黒 |

→ 北村辞典.「目黒のさんま」以外には,「おかめ団子」の大根屋の出身地,「黄金餅」の餅屋,「淀五郎」の皮肉団蔵の住まい.

"大根屋さんが、急いで、中目黒へ帰ッてまいりました"(おかめ団子) |

茶屋坂 |

|

2012 |

| 行人坂 |

ぎょうにんざか |

名人くらべ(角川円朝6:01) など 6件5題 (圓朝4件, 東京2件) |

目黒区下目黒1 |

→ 北村辞典.明和9(1772)年,目黒から吉原まで焼いた行人坂の大火.行人坂は,出火元の大円寺前を目黒駅の方に上る急坂.大円寺境内には供養の石像五百羅漢がある.

"目黒の行人坂から出た火事を、原武太夫という三味線弾きが三味線の響きで予め悟ったという"(名人くらべ) |

行人坂勢至堂 |

|

2009 |

| 目黒不動:滝 |

たき |

磯の白浪(講明治大正1:35) など 2件2題 (東京2件) |

目黒区下目黒3-20 |

目黒不動は江戸五色不動のうちでもっとも有名.28日には縁日ダイヤでバスがでる.登場するのは「梅若礼三郎」,独鈷の滝で水垢離をとろうと提案する場面になる.

"目黒へ出かけて滝へかかろうか"(磯の白浪) |

目黒不動の垢離場 |

|

2005 |

| 目黒不動:比翼塚 |

ひよくづか |

小紫権八(文芸倶楽部, 6(10) (1900))など 5件5題 (東京2件, 上方3件) |

目黒区下目黒3-17 |

→ 北村辞典.鈴ヶ森で処刑された白井権八のあとを追って自害した,吉原三浦屋の小紫.二人の比翼塚は普化宗東昌寺にあった.明治政府の普化宗禁教により廃寺となったため,目黒不動門前に移動して現存する.権八小紫比翼塚の由来は,人情噺の速記が残っている.

"目黒祐天寺の傍に両人を合葬いたし、一ツの石碑を立てまして、これを比翼塚と名づけます"(小紫権八) |

白井権八小紫比翼塚 |

|

2009 |

| 目黒の競馬場 |

めぐろのけいばじょう |

帝国浴場(講昭和戦前2:05) など 3件2題 (東京3件) |

目黒区下目黒4,5,6 |

→ 北村辞典.1907年に設けられた目黒競馬場は,1933年府中へ移転した.今は住宅地.下目黒4丁目のきれいな半円形の道がその跡地で,バス停や通りに名を残す.元競馬場交差点にはトウルヌソルの像がある.昭和初期にイギリスからやってきた種馬で,子孫が日本で活躍した.重賞レースの目黒記念は目黒競馬場にちなむ.

"それじゃア新調の洋服か何かで目黒の競馬場や何かを廻って歩く"(帝国浴場) |

トウルヌソル号像 |

|

2005 |

| 祐天寺 |

ゆうてんじ |

小紫権八(文芸倶楽部, 6(10) (1900)) |

目黒区中目黒5-24 |

浄土宗明顕山祐天寺.開山は祐天上人.祐天上人と次項の阿弥陀堂に安置する阿弥陀如来が本尊.祐天上人は,祟りをなす累を成仏させたことから,境内にはかさね塚がある.尾上梅幸(6)らが建立した.

"目黒祐天寺の脇に置きまして割腹をして相果てました"(小紫権八) |

祐天上人墓 |

|

2009 |

| 祐天寺:阿弥陀堂 |

あみだどう |

数取り(講古典艶:04) など 2件1題 (東京2件) |

目黒区中目黒5-24 |

「数取り」は,尼さんをだまして犯してしまう艶笑噺.病気を治そうと祐天寺の阿弥陀堂に籠ったがダメだったと嘘をつき,尼さんを寝取る.阿弥陀堂は江戸中期の建築様式を伝える.

"目黒の祐天寺の阿弥陀堂へ、三七、二十一日間のおこもりをいたしました"(数取り) |

阿弥陀堂 |

|

2009 |

| 鷹番 |

たかばん |

目黒のさんま(らくご絵手帖,カンゼン (2011)) |

目黒区鷹番 |

将軍の鷹狩りに由来する地名.目黒筋の鷹場への立入を監視する鷹番が置かれたことによる.鷹番小学校には,目黒区教育委員会が建てた"鷹狩りと鷹番"と題する銘板があり,公道からでも見える.写真にでも撮って拡大しないと,文字までは読み取れない.

"鷹狩りも盛んに行われていたようで、今でも当地には鷹番という地名が残っております"(目黒のさんま) |

鷹番小学校と鷹番の説明板 |

|

2012 |

| ヒモン山 |

ひもんやま |

八重葵噂天一(三友舎 (1892)) |

目黒区碑文谷 |

碑文谷(ひもんや).天台宗圓融寺は,碑文谷仁王や重文の釈迦堂がある静かなたたずまい.かつて法華寺と称した日蓮宗不受不施派であり,この寺で元禄期(日奥)と寛政期(日附)の二度にわたり,蓮華往生というおぞましい殺人儀式を行なっていたと伝えている.「八重葵噂天一」では,下総の法蓮寺で蓮華往生のさまが生々しく描かれる.多額のお布施を納めた信者が,作り物の蓮の上に座る.読経と鳴物の狂騒の中,花びらが閉じる,その時,下から槍で肛門を突き刺して殺してしまう.断末魔の叫びは騒音で聞こえず,花びらが開くと信者は極楽往生を遂げている,というからくり.圓融寺境内には,日源上人五重石塔の回りに,日○の名を刻んだ歴代塔が並んでいる.

"その法蓮寺というは当今もなお目黒の先のヒモン山というところに歴然と残っておりまして"(八重葵噂天一)

|

圓融寺歴代塔 |

|

2016 |

目黒区

目黒区