| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 和歌山県 |

わかやまけん |

メルチュウ一家(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座(2004)) |

和歌山県 |

和歌山の梅干しと言えば,南高梅が独り占めしている.南部川村の南部高校園芸科が品種選定に協力したことから,南高の名がついた.南部の高級な梅ではなかった.

"『ここは県外じゃ』言うてな。アホ言え、ここはまだ和歌山県やがな"(メルチュウ一家) |

南高梅梅干し |

|

2022 |

| 紀伊 |

きい |

三十石(青圓生03:01) など 95件50題 (圓朝6件, 東京59件, 上方30件) |

和歌山県 |

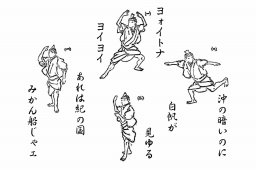

旧国名.紀州,紀伊の国,紀の国の用例しかないが,紀伊としてまとめてカウントした.紀伊家徳川吉宗が将軍を継げたのは,真っ赤に焼けた刀が水に突っ込まれたとき,ジューでもビシューでもなくて,キシュウと音を立てたから.用例は,絹子さんが生んだ白子の赤ん坊が蜜柑箱に入って流れて行くのかと思ったら,かっぽれの文句だった.ヨイトナヨイヨイ 沖の暗いのに白帆が見ゆる あれは紀の国ヤレコノコレワイサ蜜柑船じゃえ.紀伊國屋文左衛門が乗った明神丸が,嵐を乗り越えて江戸に入ってきたので,ふいご祭りに蜜柑が間に合った.

"沖の暗いのに、白子がみえる、あれはきぬこのみかん箱"(三十石) |

かっぽれ振り付け |

|

2022 |

| 堀越村 |

ほりこしむら |

お玉牛(三一上方2:08) など 5件1題 (上方5件) |

伊都郡かつらぎ町東谷か |

「お玉牛」の舞台.後半部は,にぎやかな夜這い噺だが,前半部では,武家の父親に連れられたお玉が,紀州和州の境,山深い堀越村に流れ着くシーンがある.明治時代に演じられた曽呂利新左衛門の「於玉牛」を読むと,紀州和泉の境だとわかった.鍋谷峠を越えて和歌山県に入り,東谷を東へ上り詰めた山奥に堀越村が実在する.このあたり,串柿の里として知られており,11月には串に刺した柿を干す風景が広がるという.

"なんし堀越村のような草深いところへこんなきれいな女が来たので"(お玉牛) |

堀越村への山道 |

|

2015 |

| 堀越観音 |

ほりこしかんのん |

於玉牛(駸々堂 (1894)) |

伊都郡かつらぎ町東谷 |

光明山観音寺.癪観音と呼ばれる十一面観世音が本尊で,観音堂脇には,樹齢600年のサザンカの古木がある.大イチョウのエキスをつかった飴や,カヤの実入りの観音せんべいをお土産に扱っていた.

"これは紀州の堀越の観音様の片ほとりに堀越村と云ふ所がござります"(於玉牛) |

堀越観音 |

|

2015 |

| 九度山 |

くどやま |

苫ヶ島(桂文團治落語集, 三芳屋 (1916)) |

伊都郡九度山町 |

徳川家康の命により,真田昌幸・幸村親子は蟄居を命じられる.高野山から九度山の庵に移って11年,昌幸はここで亡くなる.幸村は秀頼の居る大坂城へ向かい,大坂冬の陣に臨んだ.九度山の善名称院真田庵は庵の跡で,写真左手が真田昌幸の墓.六文銭で飾りつけられた九度山駅から徒歩圏にある."東国"とあるのは,"当国"の誤り.

"信州上田の城主真田阿波守の悴幸村、東国九度山にありし時"(苫ヶ島) |

真田庵 |

|

2020 |

| 極楽橋 |

ごくらくばし |

日高川(講小勝:04) 1件1題 (東京1件) |

伊都郡高野町西郷 |

東高野街道,不動谷川に架かる.極楽橋駅の名前の由来だが,ケーブルカー乗り換え以外の駅利用者はほとんどいない.その証拠に改札口には券売機が備えられていなかった.

"そうそう極楽橋という橋がございました。そこまで電車がございまして、そこで下りますと直ぐ駕籠があります"(日高川) |

極楽橋 |

|

2005 |

| 高野山 |

こうやさん |

たけのこ(創元米朝6:13) など 58件32題 (圓朝2件, 東京44件, 上方12件) |

伊都郡高野町高野山 |

真言宗総本山.高野山金剛峯寺.奥の院までに著名人の分骨,墓石が並んでいる.「大山詣り」の熊さんが出家し,「たけのこ」の死骸が高野へ収まる.「高野雪隠」では高野山にある便所は谷底に落とすという説明.

"骨は明朝高野に納まるでございましょう。これはたけのこの形見でございます"(たけのこ) |

高野山金剛峯寺 |

|

2009 |

| 高野の玉川 |

こうやのたまがわ |

高野違ひ(講明治大正3:26) など 3件1題 (東京3件) |

伊都郡高野町高野山 |

六玉川の一つで,「高野違い」の主人公が実際に行くのが高野の玉川.「高野違い」の背景は複雑で,衒学的な三遊亭金馬(3)にぴったりの噺.紫式部の歌,全国に散らばる歌枕の六玉川の説明と紀州高野山の玉川の水は毒水だと仕込み,高野は"たかの"とも読むこと,紫式部と鳶色式部との言い間違いを紫と鳶色の染め色違いと連想して,高野と紺屋の言い間違いで落とす.書いてもよく分からない.噺を聴くしかない.

"高野の玉川は毒があるので、弘法様のお訓めの歌がある。それに 忘れても酌みやしつらん旅人の高野の奥のたま川の水"(高野違ひ) |

一の橋 |

|

2009 |

| 高野山:女人堂 |

にょにんどう |

高野土産(文の助の落語, 三芳屋 (1915))など |

伊都郡高野町高野山 |

かつては女性は女人堂までしか参拝が許されていなかった.高野七口のうち,残る女人堂はこれだけ.石堂丸の母はここで引き返す.

"上りに女人堂というお堂があったやろ、女は向こうより上られへん"(高野土産) |

女人堂 |

|

2009 |

| 高野山:苅萱堂 |

かるかやどう |

中村鷹十郎(文芸倶楽部, 29(9) (1923)) |

伊都郡高野町高野山 |

幼くして親と別れた石堂丸の一代記が内陣に展示されている.苅萱道心といえば,碁を打つ妻妾の髪が蛇となって絡み合う姿を見て出家を決意した.「高野駕籠」という噺に,そのエピソードが取り入れられている.

"手桶を持って苅萱堂の前にいるのは鷹十郎親方だ"(中村鷹十郎) |

苅萱堂 |

|

2009 |

| 高野山:明智光秀墓 |

あけちみつひではか |

高野土産(文の助の落語, 三芳屋 (1915)) |

伊都郡高野町高野山 |

桂文之助(2)作の「高野土産」に,いくつかの高野山の地名が登場する.明智光秀の墓は,奥の院への参道沿い,中の橋手前にある.明智光秀のほかにも,豊臣秀吉,伊達政宗,武田信玄,平敦盛,多田満仲など有名な供養塔がならんでいる.

"諸大名の墓などがたくさんありまして恐ろしいほど宏大なものでござります、ここには有名な明智光秀の墓もあります"(高野土産) |

明智光秀墓 |

|

2009 |

| 高野山:無常の橋 |

むじょうのはし |

高野土産(文の助の落語, 三芳屋 (1915)) |

伊都郡高野町高野山 |

奥の院手前の御廟橋の別名.玉川に架かる.石堂丸と苅萱道心が出会ったのがこの橋.仏道修行のため親と名乗れず,今生の別れとなる.

"無常の橋で父親の刈萱道心に出遭うという芝居でもするやろ"(高野土産) |

御廟橋 |

|

2009 |

| 高野山:真覚院 |

しんがくいん |

蛸坊主(青正蔵2:07) 1件1題 (東京1件) |

伊都郡高野町高野山か |

「蛸坊主」では,上野の蓮見茶屋を強請るニセ坊主を見破って懲らしめる僧が出てくる.この僧の所属する高野山の子院という設定.正覚院や本覚院はあるが,真覚院は不明.

"高野に登りて修業をなさんとする際、この真覚院の印鑑無くして足をとどめることができましょうや"(蛸坊主) |

|

|

|

| 粉河寺 |

こかわでら |

片袖(騒人名作03:10) など 7件6題 (圓朝1件, 東京1件, 上方5件) |

紀の川市粉河2787 |

西国三十三ヶ所第3番札所.粉河観音宗総本山."ちちははの恵みも深き粉河寺"のご詠歌はよく出てくる.和歌山線粉河駅から徒歩.

"それより西国第三番の札所粉河寺に詣で和歌山より紀三井寺に行く所存"(片袖) |

粉河寺山門 |

|

1998 |

| 和佐村 |

わさむら |

松下幸之助伝(立つばめ1:12) 1件1題 (東京1件) |

和歌山市和佐地区 |

松下グループ創始者,松下幸之助の出身地として登場する.生誕地碑,墓所,千旦(せんだ)の松がある.和歌山線千旦駅が最寄り.

"松下幸之助。明治二十七年一月二十七日、和歌山県海草郡和佐村で生まれました"(松下幸之助伝) |

千旦 松下家 |

|

2002 |

| 加太 |

かだ |

苫ヶ島(三一上方2:07) など 5件3題 (上方5件) |

和歌山市加太 |

和歌山の外港として栄えた.現在も漁村の町並みを残す.南海加太線の終点.

"西は阿波の海に続き、東は加太の岬"(苫ヶ島) |

加太の町並み |

|

1998 |

| 加太:淡島神社 |

あわしまじんじゃ |

お玉牛(筑摩上方1:16) など 7件2題 (上方7件) |

和歌山市加太118 |

婦人病守護,針供養,人形供養の神社.拝殿を埋めつくす人形に圧倒された.ちゃんと分類して置かれているので,端っこの方はファンキーな人形連もある.

"これなる娘の乳母、紀州加太淡島あたりにいるとのこと"(お玉牛) |

淡嶋神社 |

|

1998 |

| 苫ヶ島 |

とまがしま |

苫ヶ島(三一上方2:07) など 5件2題 (東京2件, 上方3件) |

和歌山市の沖ノ島,地ノ島 |

紀州藩主徳川頼宣が領内,苫ヶ島に棲む大蛇を討ち取りに行くダイナミックな噺が「苫ヶ島」.神功皇后が苫を投げて着いたという友ヶ島がモデル.沖ノ島など四島からなる.渡船は廃止の危機だが釣り客は多い.2007年沖ノ島への定期便が復活した.修験霊場と軍の砲台跡の見どころもある.

"余は近く苫ヶ島に於いて狩を催しいたするぞ"(苫ヶ島) |

友ヶ島四島(左から神島,沖ノ島,虎島,地ノ島) |

|

2007 |

| 苫ヶ島:蝦蟇ヶ淵 |

がまがふち |

苫ヶ島(三一上方2:07) など 3件1題 (上方3件) |

和歌山市の沖ノ島か |

沖ノ島には大蛇を連想させる深蛇池(しんじゃいけ),蛇ヶ池という湿地がある.役行者が大蛇を池に封じた.後に紀州公徳川頼宣が禁を破り笛を吹いたところ,大蛇が復活."夜口笛を吹くと蛇が出る"の由来(SHIMADAS,日本離島センター)でもあるし,まさに「苫ヶ島」そのまま.

"今、尾崎の先端蝦蟇ヶ淵というところへお掛かりになりますと、約二丁程先の芦原が震動し"(苫ヶ島) |

深蛇池 |

|

2007 |

| 平栄ノ鼻 |

ひらばえのはな |

宝船(青圓生13:11) 1件1題 (東京1件) |

和歌山市の沖ノ島 |

「宝船」に出てくる5つの岬の一つ.沖ノ島南端の岬.

"平栄ノ鼻、天狗ノ鼻……天狗ノ鼻なんてえのァないが"(宝船) |

平栄ノ鼻 |

|

2007 |

| 紀州の鼻 |

きしゅうのはな |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

和歌山県 |

"あすこにこう出ているのが和田の鼻、向こうへズッと見えるのが紀州の鼻"(播州巡り) |

|

|

|

| 紀の川 |

きのかわ |

兵庫船(三一上方2:09) など 3件2題 (東京1件, 上方2件) |

和歌山市 |

紀ノ川.写真の河西橋は人道橋だが,橋桁の1本がずれてしまっている.

"同じく、紀の川で"(兵庫船) |

紀ノ川 河西橋 |

|

2002 |

| 和歌山 |

わかやま |

紀州飛脚(創元米朝7:04) など 43件27題 (東京11件, 上方32件) |

和歌山市 |

大阪から約60km.「紀州飛脚」では和歌山まで手紙を届ける.間には和泉山脈が横たわっており,孝子峠や雄ノ山峠を越えて行かねばならない.そのため,和歌山からは池田,能勢へは行くことができない.

"和歌山へな、大急ぎで手紙を一本届けたい(中略)お前はん、行てくれんやろかな"(紀州飛脚) |

孝子峠 |

|

2025 |

| 和歌山城 |

わかやまじょう |

苫ヶ島(三一大系8:20) など 4件2題 (上方4件) |

和歌山市一番丁など |

天守閣は戦後に再建されたもの.焼失を免れた岡口門は国重文.初代藩主は「苫ヶ島」の徳川頼宣で,5代藩主の「紀州」公吉宗は8代将軍に任ぜられる.天一坊はその息子!?

"城下から加太岬まで三里のあいだを、お行列で、殿がおいでになります"(苫ヶ島) |

和歌山城岡口門と天守閣 |

|

2015 |

| 虎伏山竹垣 |

とらふせやまたけがき |

大名将棋(三一上方1:10) など 6件3題 (上方6件) |

和歌山市一番丁か |

和歌山城築城の地.虎が伏した姿に地形が似ていることから.

"貴方も紀伊国名草郡虎伏山五十五万石のお太守でござらんか"(大名将棋) |

虎伏像 |

|

2015 |

| 和歌山:本町筋 |

ほんまちすじ |

苫ヶ島(三一上方2:07) など 3件1題 (上方3件) |

和歌山市本町 |

京橋より北の本町通り.頼宣公,和歌山城へご帰還の場面.そこへ鼻血を出す慌てもんが現れ,盆のくぼの毛を抜くサゲの伏線となる.

"お殿様のご帰国というので本町筋は町役人が出まして"(苫ヶ島) |

本町通り |

|

2015 |

| 和歌山:丸の内 |

まるのうち |

苫ヶ島(三一上方2:07) など 2件1題 (上方2件) |

和歌山市二番丁から十三番丁にかけて |

和歌山城三の丸の位置.かつての武家屋敷地.

"そのお屋敷が未だに和歌山丸の内に残ってございます"(苫ヶ島) |

丸の内付近 |

|

1998 |

| 和歌山県民会館 |

わかやまけんみんかいかん |

夢・まぼろし(レオ三枝2:04) 1件1題 (上方1件) |

和歌山市小松原通1か |

県民文化会館のことか.78歳で亡くなった桂文福の葬儀の模様が描かれる.ずいぶんと先の話とフォローが入る.

"和歌山県民会館借りて、遺影を真ン中にドーンと飾って"(夢・まぼろし) |

和歌山県民文化会館 |

|

2015 |

| 光福寺 |

こうふくじ |

宝船(青圓生13:11) 1件1題 (東京1件) |

和歌山市:架空か |

貧乏のあまり禁漁日に漁をして土左衛門を拾い,それを弔ったことがきっかけで分限になるという「宝船」という噺.明石と和歌山が舞台になる速記があり,これは和歌山の方で出てくる寺.和歌山市手平4-5に光福寺がある.訪ねたが,宝船伝説は聞いたことがないという.

"光福寺というお寺がありまして、ここの和尚はたいへん与市をかわいがってくれます"(宝船) |

真言宗光福寺 |

|

2015 |

| 番所ノ鼻 |

ばんどこのはな |

宝船(青圓生13:11) 1件1題 (東京1件) |

和歌山市雑賀崎 |

「宝船」に出てくる5つの岬の一つで,雑賀崎地区西端になる."ばんどこ"と読む.有料庭園として整備されている.

"おおぜいで手分けをして、おまえは番所ノ鼻の方へ"(宝船) |

番所ノ鼻 |

|

1998 |

| 牛ノ鼻 |

うしのはな |

宝船(青圓生13:11) 1件1題 (東京1件) |

和歌山市田野 |

「宝船」に出てくる5つの岬の一つ.姥岩北.港湾建設により地図からも名が消えてしまった.

"牛ノ鼻、ツブネノ鼻"(宝船) |

牛ノ鼻あたり |

|

1998 |

| 和歌の浦 |

わかのうら |

踊り聟(玄文珍日本:05) など 7件4題 (東京7件) |

和歌山市和歌浦中あたり |

名勝和歌の浦.新橋が立ちふさがったが不老橋,三段橋とその先の観海閣からの片男波などが見どころ.

"わしの唄には長所がござる、一に三弦二に流行り唄、三に騒ぎ唄、四に浄瑠璃よ"(踊り聟) |

妹背山より片男波方向 |

|

1998 |

| 和歌の浦:権現 |

ごんげん |

後家殺し(集英圓生4:11) など 5件4題 (東京4件, 上方1件) |

和歌山市和歌浦西2 |

「後家殺し」の「三十三間堂棟由来」木遣りの文句."和歌の浦には名所がござる,一に権現".東照宮のことで,建築は国重文.

"和歌ァのォー浦ァにィはァーめイー所がァあッござァるゥ……てえと後家がこう……一いィに…、てえと後家が……権ー現ンー"(後家殺し) |

東照宮 |

|

1998 |

| 和歌の浦:玉津島明神 |

たまつしまみょうじん |

西行(騒人名作06:21) など 7件5題 (東京5件, 上方2件) |

和歌山市和歌浦中3-4 |

同じく,"二に玉津島".和歌三神の一つ,玉津島明神.「和歌三神」そのものをタイトルとする噺と,和歌三神が「西行」の歌を添削する落語がある.

"住吉明神、人丸大明神、玉津宮明神の和歌三神"(西行) |

玉津島神社 |

|

1998 |

| 和歌の浦:塩釜神社 |

しおがまじんじゃ |

兵庫船(三一上方2:09) など 2件1題 (上方2件) |

和歌山市和歌浦中3-4 |

:塩釜神社は,玉津島明神に隣接する.ちょっとした岩窟になっている.

"玉津島明神、塩釜さん、紀三井寺"(兵庫船) |

塩釜神社 |

|

1998 |

| 紀三井寺 |

きみいでら |

紺田屋(三一上方2:16) など 6件5題 (圓朝2件, 上方4件) |

和歌山市紀三井寺1201 |

西国三十三ヶ所第2番札所紀三井寺.真言宗から独立し,救世観音宗総本山となる.拝観有料.清浄水,楊柳水,吉祥水の3つの井戸から名水が湧く.「紺田屋」で引かれているのは,紀三井寺の御詠歌になる.第1番札所の熊野からここまで来ると,都も近いという文句だが,京の都を追われた花山法皇の心の内もあらわしている.

"ふるさとをはるばるここに紀三井寺、はなのみやこもちかくなるらん"(紺田屋) |

紀三井寺 |

|

1998 |

| 紀州灘 |

きしゅうなだ |

播州巡り(講明治大正6:06) 1件1題 (東京1件) |

和歌山県 |

写真の下津港は,蜜柑を満載した梵天丸に乗った紀伊国屋文左衛門が嵐をついて出航した土地といわれる.かっぽれの文句,"沖の暗いのに白帆が見ゆるあれは紀の国蜜柑船だェ".速記は,1886年に南紀勝浦沖で貨物船ノルマントン号が座礁し,日本人だけだ全員死亡したことから,日英の外交問題となった事件を踏まえている.この事件が起きたのは,那智勝浦あたり.

"兄イ、アレは紀州灘か……。そうよ紀州の海だね。ぢゃア、アノノルマントンの沈んだところだね"(播州巡り) |

紀文船出地碑 |

|

2002 |

| ツブネノ鼻 |

つぶねのはな |

宝船(青圓生13:11) 1件1題 (東京1件) |

海南市下津町大崎 |

「宝船」に出てくる5つの岬の一つ.ツブネノ鼻は青石鼻の別名.下津町大崎の西端になる.石油基地にはばまれて陸路では行けない.

"ツブネノ鼻、平栄ノ鼻"(宝船) |

青石鼻 |

|

2002 |

| 宮崎ノ鼻 |

みやざきのはな |

宝船(青圓生13:11) 1件1題 (東京1件) |

有田市宮崎町 |

「宝船」に出てくる5つの岬の一つ.写真では右の方の岬がそれ.以上,「宝船」に出てくる5つの岬はすべて実在している.

"おまえは宮崎ノ鼻"(宝船) |

宮崎ノ鼻 |

|

2002 |

| 有田 |

ありだ |

千両蜜柑(騒人名作01:08) 1件1題 (上方1件) |

有田市,有田郡 |

上方落語の「千両みかん」では,天満の市場に有田みかんを探しに行く.有田川右岸の日当たりのよい斜面一面にミカンが栽培されている.

"お宅に…紀州有田の水々しい蜜柑が、おまへんやろか"(千両蜜柑) |

日本一 有田みかん! |

|

2002 |

| 湯浅 |

ゆあさ |

京の茶漬(桂文我 上方落語全集 2, パンローリング (2021)) |

有田郡湯浅町 |

醤油の産地として登場する.

"引きちぎったような鯛の造りに、和歌山湯浅の醤油と、本山葵を摩って出したら"(京の茶漬) |

湯浅醤油 |

|

2021 |

| 日高川 |

ひだかがわ |

うそつき弥次郎(講明治大正6:29) など 13件5題 (東京10件, 上方3件) |

御坊市,日高郡日高川町 |

ご存じ,蛇身と化した清姫が安珍を追って渡った川.写真は川辺町松瀬あたり.清姫の墓は中辺路町真砂にあり,高台に板碑が立っている.

"榜示杭に書いてあるを見ると驚いた、紀州日高川と書いてある"(うそつき弥次郎) |

日高川 |

|

2002 |

| 道成寺 |

どうじょうじ |

狼講釈(三一上方2:12) など 13件6題 (東京11件, 上方2件) |

日高郡日高川町鐘巻1738 |

「弥次郎」のサゲ場.恐山で猪退治をした弥次郎は,求婚する庄屋の娘に追われて道成寺まで逃げてくる.道成寺では,今も道成寺絵巻(国重文)の絵解きをユーモアをまじえて聞かせてくれる.鐘にかくれた安珍が焼かれたのもそのはず,男女のトラブルを鐘で解決しようとした…….団体客が多いが,飛び入りでも大丈夫.発掘調査により,鐘楼堂は入相桜の場所にあったと推定された.寺の西方500mに清姫を葬った蛇塚がある.噺では大蛇に化してもナメクジに退治られる.

"日高の川をやすやす渡りて、道成寺に鐘の下りあるをさいわい"(狼講釈) |

道成寺入相桜 |

|

2013 |

| 道成寺:鐘楼堂 |

かねつきどう |

莨道成寺(桂米朝集成, 岩波書店 (2004)) |

日高郡日高川町鐘巻1738 |

米朝の紹介する「莨道成寺」は,上方の「煙草好き」のこと.鐘は清姫に焼かれ,秀吉に京都に持ち去られ,鐘楼堂は再建されていない.鐘があった当時という設定の落語.

"どんどん鐘楼堂へ上って、ちょうど吊り下げてある鐘の下まで来たかと思うと、鐘がゆらりと揺れてどしーん"(莨道成寺) |

道成寺安珍塚と二代目鐘楼跡 |

|

2013 |

| 貧窮寺 |

ひんきゅうじ |

うそつき弥次郎(講明治大正6:29) など 8件1題 (東京8件) |

和歌山県:架空 |

貧窮寺,困窮寺,貧乏寺,安直寺などさまざまな架空名の寺が出てくるが,件数の多い貧窮寺で代表した.

"今は道成寺とはいわない、貧窮寺という寺だ。恐ろしい貧乏寺"(うそつき弥次郎) |

|

|

|

| 日ノ御崎 |

ひのみさき |

初廻り(初代桂春団治落語集, 講談社 (2004)) |

日高郡美浜町 |

日ノ御埼(ひのみさき).紀伊半島の西端.「素人洋食」の改作,初代桂春團治の「初廻り」という小噺に登場する.ジョッキと蒸気船を取り違えて,日ノ御埼沖の船旅のことを語り出す.確かにどちらも,酔うには違いない.

"去年も日ノ御崎の潮岬通って、海ゃ荒れやがって波立ちよるしな"(初廻り) |

紀伊日ノ御埼灯台 |

|

2007 |

| 白浜 |

しらはま |

世帶念仏(創元米朝4:06) など 5件3題 (上方5件) |

西牟婁郡白浜町 |

念仏三昧の仏壇を飾る白浜土産貝づくしの例と,白浜温泉の例.両者を区別しなかった.

"線香立てがさざえのつぼで、お燈明皿があわびの貝で、なにゃ白浜土産みたいなお仏壇でんな"(世帶念仏) |

白良浜海岸 |

|

2002 |

| ワールドサファリ |

わーるどさふぁり |

さよなら動物園(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004))など |

西牟婁郡白浜町堅田 |

話中キリンの引取り先.アドベンチャーワールド内にサファリパークがある.写真の観覧車の右奥にあたる.2021年現在では7頭のジャイアントパンダを飼育している.

"どうやら、白浜のワールドサファリに決まりそうですね"(さよなら動物園) |

アドベンチャーワールド |

|

2007 |

| 田辺 |

たなべ |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

田辺市 |

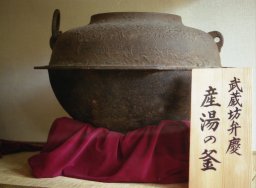

田辺は弁慶生誕の地.弁慶産湯の釜は闘鶏神社にある.田辺第一小学校にあった産湯の井は失われ,近くの弁慶松は枯れて市役所に代わりが植えられる.「瘤弁慶」に,書写山のこととして誕生水と別当の屋敷が出てくる.小学校付近は,弁慶の父別当湛増の屋敷跡とされる.

"紀州田辺の酒盛、紀州みかん"(播州巡り) |

弁慶産湯の釜 |

|

2002 |

| 田辺城 |

たなべじょう |

黄金包(曽呂利新左衛門,駸々堂(1890)) |

田辺市上屋敷あたり |

笑福亭松鶴(3)の「浪速大潮月」に登場する.大坂与力大塩平八郎のお裁きもの.登場人物の一人,竹上庄一郎の出身地が田辺藩.田辺城は会津川に沿って築城されており,城跡としては水門跡の石組みが残っている.

"紀州牟婁郡田辺の城主三万石安藤飛騨守様の御家来"(黄金包) |

田辺城水門 |

|

2013 |

| 龍神温泉 |

りゅうじんおんせん |

高野土産(桂文我 上方落語全集 5, パンローリング (2022)) |

田辺市龍神村龍神 |

紀伊山地の中にある温泉地.日本三大美人の湯として知られる.龍神温泉には未訪問.龍神温泉というと,すぐ悪路・酷道を連想して尻込みしてしまう.田辺から龍神交通の路線バス(1日3往復),高野山からも聖地巡礼バス(1日1便)が通じている.龍神バスが浸かっている足湯はピンク色をしているが,本当は無色透明の重曹泉.

"世界遺産になったことで参詣人は増えたが、道路事情が良うなったことで、龍神温泉へ行ったり、そのまま帰ったりして、昨今では宿坊へ泊まる者が減った"(高野土産) |

龍神バス入浴中 |

|

2022 |

| 串本 |

くしもと |

歌謡こんくうる(芳賀新作2:15) 1件1題 (東京1件) |

東牟婁郡串本町串本 |

串本節の用例.ここは串本向いは大島 仲を取り持つ巡航船♪.奇勝橋杭岩の背後に紀伊大島が見える.

"誰だよ、『ここは串本向いは大島』ッて奴があるかよ"(歌謡こんくうる) |

橋杭岩 |

|

2007 |

| 大島 |

おおしま |

歌謡こんくうる(芳賀新作2:15) 1件1題 (東京1件) |

東牟婁郡串本町大島など |

大島との"仲を取り持つ巡航船"は,1999年のくしもと大橋架橋によって廃止された.碑には串本節の歌詞が3番まで記されている.

"誰だよ、『ここは串本向いは大島』ッて奴があるかよ"(歌謡こんくうる) |

串本節碑とくしもと大橋 |

|

2007 |

| 潮岬 |

しおのみさき |

はてなの茶碗(創元米朝6:01) など 2件1題 (上方2件) |

東牟婁郡串本町潮岬 |

京の都とひきかえて,潮岬では道具屋は似合わないというセリフ.現在,潮岬付近に廃品回収業はあっても道具屋はない.燈台は有料.浜へは神社脇から下りられる.

"潮ノ岬の道具屋さんというたら、なんやありがたみがおまへん"(はてなの茶碗) |

潮岬燈台 |

|

2002 |

| 熊野の浦 |

くまののうら |

二人旅(青小さん1:01) など 19件14題 (東京9件, 上方10件) |

和歌山県 |

茶店の婆さんが鯨汁をこしらえるために見張り台に登って鯨を待つところ.

"じゃ、くじら汁でいいや。はいはい、では買い出しに(中略)紀州の熊野の浦まで"(二人旅) |

太地鯨山見跡 |

|

2002 |

| 熊野 |

くまの |

三枚起請(三一上方2:05) など 5件4題 (東京4件, 上方1件) |

和歌山県 |

伊勢音頭の文句に出てくる"熊野へ三度"は熊野権現に分類した.世界遺産に登録された熊野古道ウォークは,ますます人気が高まっている.近露の牛馬童子は中辺路のハイライト.花山天皇が食事の際,カヤを折って箸にされたので,箸折峠の地名となる.さらにカヤの軸から流れた赤い樹液を,"血か露か"と尋ねたので近露の名がついた.牛馬童子像は,意外と小ぶり.花山天皇の旅姿と言われ,愛らしい姿をしている.隣の高足駄を履いた修験者は役行者像.

"あたに起請を一枚書く時は熊野で烏が三羽死ぬというぞ"(三枚起請) |

熊野古道牛馬童子像 |

|

2013 |

| 勝浦 |

かつうら |

メルチュウ一家(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) |

東牟婁郡那智勝浦町 |

ツアー定番の忘帰洞を持つ巨大ホテルなどが立ち並ぶ温泉,そしてマグロの町.「メルチュウ一家」は,ここに引っ越してきたメール中毒の家族の落語.和歌山県内とはいえ,確かに天王寺から特急でも3時間超は遠い.

"ほんまに、和歌山の勝浦は遠いで、5時間もかかったがな"(メルチュウ一家) |

勝浦漁港 |

|

2007 |

| 熊野権現 |

くまのごんげん |

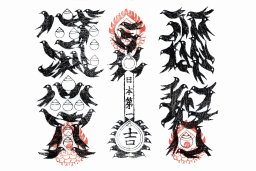

熊野の牛王(騒人名作02:09) など 49件23題 (圓朝2件, 東京19件, 上方28件) |

新宮市,東牟婁郡那智勝浦町,本宮町 |

熊野三所権現.それぞれ図柄の異なる熊野牛王の誓紙を授ける.烏文字で,"那智瀧法印"と書かれているという.中央の"瀧"がわからない.3ヶ所そろえば「三枚起請」.

"あれは熊野の牛王だよ。あれを呑んで嘘をつくと血を吐いて死んでしまうよ"(熊野の牛王) |

熊野那智大社牛王宝印 |

|

1984 |

| 新宮 |

しんぐう |

テレスコ(創元米朝5:05) 1件1題 (上方1件) |

新宮市 |

中国から不老不死の妙薬を求めてやってきた徐福はここで没した.墓は徳川頼宣公の建になる.公園売店では中国物産を売っていた.

"新宮からずうっと奥へ入った所、これはまあ昔の話ですが、人間と品物があべこべになった所があるというんでな"(テレスコ) |

徐福乃墓 |

|

2002 |

| 熊野新宮 |

くまのしんぐう |

兵庫船(三一上方2:09) など 2件1題 (上方2件) |

新宮市新宮1 |

熊野三山の一つ,新宮熊野速玉大社.巨大なナギの木がある.

"本宮の権現、新宮の権現"(兵庫船) |

熊野速玉大社 |

|

1984 |

| 青岸渡寺 |

せいがんとじ |

熊野詣(玄文珍日本:15) など 4件4題 (圓朝2件, 東京1件, 上方1件) |

東牟婁郡那智勝浦町那智山 |

西国三十三ヶ所第1番札所.熊野那智大社と敷地続き.ご詠歌「補陀洛や岸うつ波は三熊野の那智のお山にひびく滝津瀬」. 巡礼が"補陀洛をやって"でも出てくる.南洋にある補陀洛を目指して,那智から渡海船で乗り出して行く.戻ることのない旅.

"お前さんは那智の観音さまへお詣りなされたか"(熊野詣) |

青岸渡寺本堂 |

|

2013 |

| 那智 |

なち |

碁好き将棋好き(近代文藝囲碁:02) 1件1題 (東京1件) |

東牟婁郡那智勝浦町 |

那智黒碁石の産地として,囲碁を主題とする新作落語1件のみに登場する.碁石を打ち抜いた板やバラ碁石も売っていたので購入した.

"欅の碁笥から取り出しましたる那智の黒石、日向の蛤石"(碁好き将棋好き) |

那智黒碁石 |

|

2002 |

| 熊野那智神社 |

くまのなちじんじゃ |

たが屋(三一談志1:09) など 6件3題 (東京3件, 上方3件) |

東牟婁郡那智勝浦町那智山 |

熊野三山の一つ,熊野那智大社.社殿右には楠の巨木があり,楠霊社が祀られている.根本の洞から胎内くぐりで通り抜けることができる.ふもとから那智神社へ向かう熊野古道大門坂は,人気の散策コース.有料駐車場しかないので,妙法山とかけもちならば,那智山スカイライン料金所先に置くとよい.

"有名なところでは、熊野那智神社の火祭り、鞍馬の火祭り"(たが屋) |

熊野那智大社楠霊社 |

|

2013 |

| 那智滝 |

なちのたき |

宗珉の滝(弘文志ん生2:02) など 8件7題 (東京6件, 上方2件) |

東牟婁郡那智勝浦町那智山 |

日本三名瀑の一つ.こんな滝に打たれたら文覚ならずとも悶絶しよう.「宗珉の滝」は那智の滝の図の小柄の鍔を,死ぬ気で彫り上げる名人譚.

"紀州の、那智山の滝の図を刀の鍔に彫ってもらいたい"(宗珉の滝) |

那智滝 |

|

2002 |

| 妙法山 |

みょうほうざん |

兵庫船(三一上方2:09) など 2件1題 (上方2件) |

東牟婁郡那智勝浦町南平野2270 |

妙法山阿弥陀寺.以前はバスの便があったようだが,今は車でないと行くのは大変.亡者の一つ鐘がある.死せる魂がこの寺に至り,自ら鐘をつくのだろう.延宝3(1675)年の再鋳.平安期,応照上人は五穀を絶ち,自らの体に火をつけて衆生の成仏を願ったという火生三昧跡がある.

"新宮の権現、妙法山"(兵庫船) |

妙法山亡者の一つ鐘 |

|

2013 |

| 熊野本宮 |

くまのほんぐう |

熊野詣(玄文珍日本:15) など 3件2題 (東京1件, 上方2件) |

田辺市本宮町本宮 |

熊野三山の一つ,熊野本宮大社.1889年の洪水で流出して高台に移転した.境内は記念撮影さえも事前許可制だった.熊野本宮は明治の水害で多くを失う.旧地は大斎宮と呼ばれる.

"段々昇る本宮の鳥居数をくぐってから"(熊野詣) |

熊野本宮大社 |

|

2002 |

| 熊野の本宮の湯 |

くまのほんぐうのゆ |

兵庫船(三一上方2:09) など 2件1題 (上方2件) |

田辺市本宮町湯峯 |

湯の峰温泉.つぼ湯は小栗判官(「木乃伊取り」など)が蘇生した湯壺で,1日の間に色変わりするという.早朝6時から入浴可.

"熊野の本宮の湯、瀞八丁"(兵庫船) |

つぼ湯 |

|

2002 |

| 船玉稲荷 |

ふなだまいなり |

紀州飛脚(創元米朝7:04) 1件1題 (上方1件) |

田辺市本宮町三越 |

駐車場のある発心門王子から三越方向へ行ったところ.熊野古道巡りでもない限り,徒歩で行くのは辛い."紀伊の国は音無川の水上に立たせ給うは船玉山,船玉十二社大明神……"(紀伊の国).噺の文句もこれを踏まえる.

"船玉山の船玉稲荷の大明神の筋を引こうという"(紀州飛脚) |

船玉稲荷 |

|

2002 |

| 音無川 |

おとなしがわ |

熊野詣(玄文珍日本:15) 1件1題 (上方1件) |

田辺市 |

熊野本宮で十津川に注ぐ.船玉稲荷の脇を流れる.

"小さな鮎の子でございますナア。音無川で釣れるよ"(熊野詣) |

音無川 |

|

2002 |

| 瀞八丁 |

どろはっちょう |

兵庫船(三一上方2:09) など 3件2題 (東京1件, 上方2件) |

新宮市熊野川町玉置口 |

北山川両岸に広がる名勝瀞峡の一部,下瀞にあたる.志古から瀞ホテルまで船やバスの便がある.そこまでの道は狭い.

"瀞八丁、よいところが沢山おますなア"(兵庫船) |

瀞八丁 |

|

2002 |

| あやめ郡みのり村字はぎ |

あやめぐんみのりむらあざはぎ |

莨道成寺(桂米朝集成, 岩波書店 (2004)) |

和歌山県:架空 |

花札を連想させる地名.

"紀伊国、あやめ郡みのり村字はぎ、というところや"(莨道成寺) |

|

|

|

| 池田 |

いけだ |

崇禅寺馬場(騒人名作03:24) 1件1題 (上方1件) |

紀の川市か |

不明.旧打田町に池田はあるが."紀州の池田"は誤植ではないか.

"これは、紀州の池田を通う三度飛脚"(崇禅寺馬場) |

|

|

|

| 雲野町 |

くものちょう |

和歌の解説(新風金語楼2:14) 1件1題 (東京1件) |

和歌山県:架空 |

和歌山県雲野町とある."くまの"から"くもの"を連想しただけか.不明.

"熊野灘のちょうど真正面が、和歌山県雲野町だ"(和歌の解説) |

|

|

|

| 背山 |

せやま |

極楽坂の決闘(弘文小佐田定雄:02) 1件1題 (上方1件) |

和歌山県:架空 |

和歌山県側というが,奈良県吉野町の背山がモデルか.

"大和の側が妹山、紀伊の側が背山でございます"(極楽坂の決闘) |

|

|

|

和歌山県

和歌山県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜