| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 大阪駅 |

おおさかえき |

待合せ(レオ三枝4:10) など 8件7題 (東京1件, 上方7件) |

大阪府大阪市北区梅田3 |

『鉄道落語』に載った新作「切符」.大阪から東京までの全駅が出てきたので,鉄道マニア風にその手の話題を探しつつ東京まで旅してみたい.とはいえ,規格化された駅ばかりの東海道本線をたどっても,ローカル線のような魅力的なものが見つかるのか.

大阪(おおさか,東京駅まで556.4km).1874年開業.大阪市内発着の乗車券では,大阪駅から改札を出て北新地駅へ乗り換えが可能.こんな時に捺すのが,楕円形の途中下車印でなく,菱形の特別下車印.スタートからいきなり下車して,この先だいじょうぶか.

"荷物持たんと表でタクシーに乗って大阪駅へ"(待合せ) |

大阪駅特別下車印 |

|

2013 |

| 新大阪駅 |

しんおおさかえき |

抜け雀(志ん朝の落語,筑摩書房 (2004)) など |

大阪市淀川区西中島5 |

新大阪(しんおおさか,大阪駅から3.8km).1964年東海道新幹線の終点駅として開業.もちろんすべての新幹線が停車する.しかし,サンライズ出雲など一部の特急列車が通過する.そのためだろう,新幹線から大阪駅で特急に乗り換えても,乗継割引が適用される.本当にうまい駅弁の八角弁当は新大阪駅から締め出された扱いで,時間限定で1つの窓口でしか買えない.形ばかり似ている別ものが幅をきかせていた.途中下車した大阪駅で,しっかり本家を持ち込み,さっそく腹ごしらえしてGo!

"きょうも、こっちイ来るときに新大阪の駅でもってタクシー拾いましてね"(抜け雀) |

水了軒八角弁当 |

|

2013 |

| 東淀川(駅) |

ひがしよどがわ |

青菜(桂枝雀爆笑コレクション 3, 筑摩書房 (2006)) |

淀川区宮原2 |

東淀川(ひがしよどがわ,4.5km).1940年開業.新大阪との駅間が700mしかない.それもそのはず,大陸への弾丸列車計画では,もともとここに"新大阪駅"ができるはずだった.現在の新大阪駅が新幹線駅に決まり,残された東淀川駅は,空白域のようなローカル線の味わいのある駅となる.南北出口に,オレンジ色の瓦屋根がオシャレな駅舎が残っている.

"うちの嬶は茨木もあぶないな、こらァ。東淀川ぐらいかいな"(青菜) |

東淀川駅舎 |

|

2013 |

| 吹田(駅) |

すいた |

播州巡り(三一上方2:06) など 6件4題 (圓朝1件, 上方5件) |

吹田市朝日町1 |

吹田(すいた,7.6km).1876年開業.阪急千里線との乗り換え駅.ビールと操車場の町だった.操車場跡地の吹田信号場には吹田貨物ターミナル駅が開業した.吹田から分岐する梅田貨物線に関空特急はるかなど一部の旅客列車が乗り入れている.大阪駅には停まらず,梅田貨物ヤードを通って福島駅で大阪環状線に入り,西九条駅の中線から合流する楽しいルートを通った.2019年,吹田駅の西で貨物線から分岐して放出(はなてん)につながるおおさか東線が開業した.2023年,大阪駅うめきた地下ホームが開業し,関空特急はるかも大阪駅に停車するようになった.

"吹田の慈姑、毛馬の胡瓜"(播州巡り) |

梅田貨物線から見た吹田駅ホーム |

|

2013 |

| 岸辺 |

きしべ |

|

吹田市岸部南1 |

岸辺(きしべ,10.0km).1947年開業.住所は岸部なのに駅名は岸辺.だから,速記本文,岸部シローのくすぐりは正解!

"「いらんことは言いなはんな。岸辺」「岸部シローさんは、何処行きはりました?」"(切符) |

岸部南の岸辺駅 |

|

2013 |

| 千里丘 |

せんりおか |

|

摂津市千里丘1 |

千里丘(せんりおか,11.7km).1938年開業.大阪貨物ターミナルへ向かう東海道貨物支線が分岐し,東海道本線をまたいで行く.

"その次は千里丘・茨木"(切符) |

東海道貨物支線 |

|

2013 |

| 茨木(駅) |

いばらき |

くっしゃみ講釈(講文庫5:34) など 3件2題 (上方3件) |

茨木市駅前1 |

茨木(いばらき,14.6km).1876年開業.茨木城は,豊臣秀吉の家臣,片桐且元が城主であった.一国一城令で廃城.現在の跡地は小学校で,楼門が復元されている.碑は校内にあるため,近ごろでは立ち入りが難しかろう.できの悪い写真だがこれしか持っていない.

"梅田はんに吹田はんに茨木はん。なんや国鉄の駅みたいなひとばっかりやな"(くっしゃみ講釈) |

片桐氏茨木在城碑 |

|

1997 |

| 摂津富田 |

せっつとんだ |

|

高槻市富田町1 |

摂津富田(せっつとんだ,18.3km).1924年開業.日本の鉄道黎明期に使われた双頭レールが,ホームの上屋を支える柱に使われている.東海道線では摂津富田駅だけに残っているらしい.旧新橋停車場に建てられた0哩標のところにも,双頭レールが敷かれている.茨木−摂津富田間にJR総持寺駅が2018年に開業した.

"茨木・摂津富田・高槻"(切符) |

ホーム上屋の双頭レール |

|

2013 |

| 高槻(駅) |

たかつき |

宿屋仇(三一上方2:18) など 6件3題 (上方6件) |

高槻市白梅町1 |

高槻(たかつき,21.2km).1876年開業.日本橋に宿泊する万事世話九郎が高槻藩の出身.お城は阪急高槻市駅の近く,未訪問だがしろあと歴史館もあるという.追記:2022年に訪問を果たした.

"誠は高槻の藩にして、小柳彦九郎と申す者じゃ"(宿屋仇) |

高槻城ジオラマ |

|

2022 |

| 島本 |

しまもと |

|

三島郡島本町桜井1 |

島本(しまもと,26.5km).2008年開業.駅前に大楠公小楠公桜井の別れの像.せっかくなので律令時代の桜井駅の名を借りればよかったのに.阪急電車は桜井ノ駅駅と,ちゃんと駅をつけて名乗っていた.

"高槻・島本・山崎"(切符) |

楠木正成・正行父子別れの像 |

|

2009 |

| 山崎(駅) |

やまざき |

八卦(講明治大正5:69) など 7件6題 (圓朝1件, 東京6件) |

京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷 |

山崎(やまざき).1876年開業.函館本線にも山崎(やまさき)駅がある..山崎蒸留所へ向かうところはサントリーカーブと呼ばれる列車撮影の名所だったが,撮りテツ対策でフェンスが設けられた.このあたり,鉄道と自動車道がひしめく交通の隘路,まさに天王山.

"鷹わ死してもほわつまじとたとえにもれし夕月も日かずもつもる山崎の辺りに近きわびすまい"(八卦) |

サントリー前 |

|

2013 |

| 長岡京(駅) |

ながおかきょう |

代参−供養供養しましょう(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座(2004)) |

長岡京市神足2 |

長岡京(ながおかきょう,32.7km).1931年神足駅として開業.大阪近辺の駅にはめずらしく,行灯型の名所案内がぶら下がっていた.6km先に案内されている楊谷寺は,落語「景清」の柳谷の観音さんのこと.改名前の神足の駅名標が神足2の公民館前に残っている.

"ヘェヘェやらして頂きますけど、どちらの方へ(中略)長岡"(代参−供養供養しましょう) |

神足駅名標 |

|

2021 |

| 向日町 |

むこうまち |

|

向日市寺戸町久々相 |

向日町(むこうまち,36.4km).1876年開業.地下道の上屋が木造.西側に旧向日町車庫が広がる.やってきたのは団体のヘッドマークをつけた列車.団体と言えば,修学旅行などの団体用の臨時便のほか,天理臨,金光臨などの宗教関係,近鉄の鮮魚臨(2020年終了),京成の行商専用列車が運行されていた.早朝,かつぎのおばさんのための車両に乗りこんでしまい,よその車両に移った思い出もある.

"長岡京・向日町・桂川"(切符) |

向日町車庫団体列車 |

|

2013 |

| 桂川(駅) |

かつらがわ |

|

南区久世高田町 |

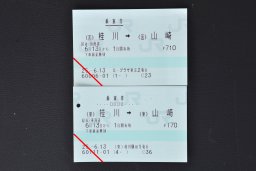

桂川(かつらがわ).2008年開業.函館本線に桂川,筑豊本線にも桂川(けいせん)駅がある.写真上の乗車券は,(函)桂川→(函)山崎と印字されているように,函館本線の桂川から山崎へのもの.下部に(1- )とあるのは,JR北海道の窓口で発売された証拠.他社窓口だと,(1-タ)と印刷されてちょっとさびしい.せっかくJR北海道の窓口に出むいたのに,最初,東海道線の切符が発券されそうになった.写真下は,"本家"東海道線の桂川から山崎までのものなので,(東)桂川→(東)山崎とある.北海道の桂川駅は2017年に廃止された.

"向日町・桂川・西大路"(切符) |

桂川発山崎行き切符 |

|

2013 |

| 西大路 |

にしおおじ |

|

南区唐橋平垣町 |

西大路(にしおおじ,40.3km).1938年開業.下り線ホームの上を新幹線が通っている.快速用の線路脇に,赤の横棒にセクションクリアと書かれた標識があった.ここのものはデッドセクションではなく,送電所(き電)の境を通るエアセクションらしい.デッドセクションといえば,常磐線が取手を過ぎると直流から交流に電力が切り替えられ,車内の灯かりがしばらく消えていた.東京の近くで交直切り替えが楽しめるのは,筑波山麓にある地磁気観測所への影響を避けるため.

"桂川・西大路・京都"(切符) |

西大路駅のエアセクション標 |

|

2013 |

| 京都駅 |

きょうとえき |

締め込み(弘文志ん生3:19) など 4件3題 (圓朝1件, 東京3件) |

京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 |

京都(きょうと,42.8km).1877年開業.ホームの番号は,本屋側(駅長室)が1番で,遠く離れるにしたがって数字が増えるのが一般的.ローカル線の切り欠きホームや中小私鉄には,1番ではなく,0番線が与えられることがある.それを京都駅正面のホームが堂々と名乗っている.0番線からは北陸方面の特急が発着する.

"七条ヶ原てえと今の京都の停車場ン処です。あすこで釜茹でになった"(締め込み) |

京都駅0番線ホーム |

|

2013 |

| 山科(駅) |

やましな |

九尾の狐(騒人名作06:16) など 6件5題 (東京5件, 上方1件) |

京都市山科区安朱北屋敷町 |

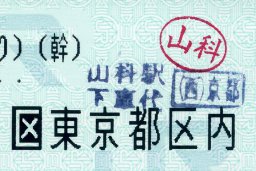

山科(やましな,48.3km).1921年開業.山科問題という規則解釈の議論がある.山科を通過する列車(例えば新幹線から湖西線へ乗換)では,山科−京都−山科間を運賃を払うことなく乗車できるが,それでは山科駅で途中下車できるかという問題.ネットにあった旅基を読む限り下車できなそうだが,旅基という非公開文書で旅客の利便を制限できるのかという議論を含んでいた.実際のところ,山科駅では途中下車できる運用らしい.もし山科駅で下車できないのならば,別途運賃を支払ったとしても京都駅でも下車できないことになる.京都駅で途中下車する場合は,写真のような山科駅専用の下車代印が用意されている.これは山科駅からの別途乗車であることを駅名小印で証明しているが,山科駅代と手書きして京都駅の途中下車印を捺す処理のほうが正当.

今回,新幹線に乗ると申し出て途中下車を試みたところ,山科駅で途中下車可.なんと,京都駅でも2回目の山科駅途中下車を証明された.しかも,山科駅の下車印の真下に.新幹線の利用を翌日に延期したと申告を受けたら,山科からの乗車は誤乗扱いにでもしないと,機械的な取り扱いは明らかにオカシイ.

"その頃山城国山科の傍らに閑居せる坂部庄司行綱といえる元北面の武士"(九尾の狐) |

山科駅で2回途中下車? |

|

2014 |

| 大津駅 |

おおつ |

若き日の手紙(新風金語楼3:47)など 2件1題 (東京2件) |

滋賀県大津市春日町1 |

大津(おおつ,52.8km).1921年開業.ここから滋賀県.膳所に長々書いたように,現在の東海道線ルートが完成したときに,大津駅が開業した.北緯35度線碑は,東海道線開通100年を記念して1989年にホームの端っこに建てられた.

"大津の駅でお茶を買い、京都の駅でお弁当を買ったら"(若き日の手紙) |

大津駅北緯35度線モニュメント |

|

2003 |

| 膳所(駅) |

ぜぜ |

近江八景(講明治大正4:44)など 16件6題 (圓朝1件, 東京7件, 上方8件) |

大津市馬場2 |

膳所(ぜぜ,54.5km).1880年馬場駅として開業.京都−馬場(後に大津,膳所)間の逢坂山越えは,最初は奈良線の稲荷駅から大回りして行くルートを取った.まずは途中の大谷駅まで1879(明治12)年に開通,1880年に馬場と大津(現在の浜大津)までつながった.ここから汽船で琵琶湖を渡って長浜へと連絡していた.1889年米原までのルートが完成し,東海道線は全通する.1921年,逢坂山を越える新しいトンネルが通じて現在の東海道線ルートとなる.膳所の音から,お銭(ぜぜ)を連想するので,「近江八景」などの落語のサゲに使われている.駅近くの義仲寺には,源義仲,松尾芭蕉墓がある.

"近江八景には……膳所はない"(近江八景) |

義仲寺芭蕉墓 |

|

2003 |

| 石山 |

いしやま |

|

大津市粟津町3 |

石山(いしやま,57.3km).1903年開業.京阪石山駅への乗り換え駅.「近江八景」石山寺を訪問した際に下車した.巨大な硅灰石の上に建っている.月の名所.

"膳所・石山・瀬田"(切符) |

石山寺月見亭 |

|

1997 |

| 瀬田(駅) |

せた |

近江八景(講明治大正4:44)など 10件6題 (圓朝1件, 東京5件, 上方4件) |

大津市大萱1 |

瀬田(せた,59.8km).1968年開業.「近江八景」瀬田の唐橋は,俵藤太のムカデ退治の土地.最寄りは京阪の唐橋前駅.唐橋たもとの秀郷社に木版刷りのムカデ退治の絵があった.

"どう瀬田いは廻しかねる。これは粟津に晴嵐がよかろう"(近江八景) |

近江国むかで山由来 |

|

2008 |

| 南草津 |

みなみくさつ |

|

草津市野路1 |

南草津(みなみくさつ,62.5km).1994年開業.落語「高野違い」に出てくる六玉川の一つ,野路の玉川を訪問した際に乗下車した.萩の名所.歌碑と水の流れが仕立てられている.このあたり,駅ごとに名所が並んでいる.

"瀬田・南草津・草津"(切符) |

野路の玉川跡 |

|

1997 |

| 草津(駅) |

くさつ |

矢橋船(創元米朝1:14)など 5件3題 (東京3件, 上方2件) |

草津市渋川1 |

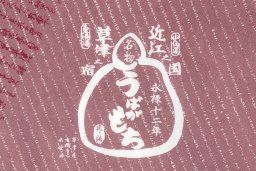

草津(くさつ,65.0km).1889年開業.草津線の乗り換え駅.東海道と中山道がここで別れる.東海道は草津線に沿っており,東海道本線は草津からはしばらく中山道ルートを進む.草津宿名物は姥が餅.駅売店でも売っている.落語「指南書」にその食べ方が出てくる.要するに早く食え.

"東海道の草津から大津まで、陸路を歩きますと三里あまり"(矢橋船) |

うばがもち掛け紙 |

|

2016 |

| 栗東 |

りっとう |

|

栗東市綣2 |

栗東(りっとう,67.3km).1991年開業.栗東というと,競馬のトレーニングセンターが有名.栗東八景の一つになっているが,駅からはずいぶんと遠い.むしろ,「三人旅」の和中さん本舗の方が落語にはおなじみ.新幹線車窓からは草津線をまたぐところにある栗東信号場と栗東検車場がちらりと見ることができる.

"草津・栗東・守山"(切符) |

栗東信号場 |

|

2013 |

| 守山 |

もりやま |

|

守山市梅田町1 |

守山(もりやま,69.4km).1912年開業.中山道守山宿が近い.謡曲「望月」は守山宿の宿屋,甲屋での仇との出会いと仇討というドラマチックなもの.守山1-9に甲屋之址という風雅な碑があったのだが,史実でないということで,本陣跡の板が貼りつけられてあった.伝承・伝説を切り捨てる仕打ちに悲しみと怒りを覚える.落語家にヨタばかりしゃべるなと,高座から引きずり下ろすのだろう.全国の謡曲史跡「謡跡」には,謡曲史跡保存会が説明板を建てている.この地にも確かにあったのだが,見つからなかった.

"栗東・守山・野洲"(切符) |

もと甲屋之址碑 |

|

2013 |

| 野洲 |

やす |

|

野洲市小篠原 |

野洲(やす,72.5km).1891年開業.三上山や落語「宗論」の錦織寺を訪れた時に乗下車した.三上山は近江富士の呼び名.この山をぐるりととりまいた大ムカデを,俵藤太が瀬田の唐橋で退治した.

"守山・野洲・篠原"(切符) |

三上山 |

|

1997 |

| 篠原 |

しのはら |

|

近江八幡市上野町 |

篠原(しのはら,78.1km).1921年開業.始発駅の野洲以遠で,新快速も通過する.跨線橋の壁や屋根は木造で,どこのローカル線かと思える雰囲気.

"野洲・篠原・近江八幡"(切符) |

篠原駅跨線橋 |

|

2014 |

| 近江八幡 |

おうみはちまん |

鉄道スナック(鉄道落語, 交通新聞社 (2013)) |

近江八幡市鷹飼町 |

近江八幡(おうみはちまん,82.1km).1889年開業八幡.近江鉄道の乗り換え駅.もとは城下町で,八幡山山頂に城跡の石垣.のちに近江商人の中心地.日野方面へ近江鉄道を敷いたのも,近江商人の力のおかげ.日牟禮八幡やメンターム(かつてのメンソレータム)の近江兄弟社から八幡山が見える.

"溜まってるツケ払ってよ。正味……近江八幡!"(鉄道スナック) |

八幡山を望む |

|

2016 |

| 安土(駅) |

あづち |

蒟蒻問答(講明治大正3:08)など 4件2題 (東京4件) |

近江八幡市安土町上豊浦 |

安土(あづち,85.6km).1914年開業.織田信長の居城,安土城の最寄り.駅前にも信長像.信長が命じた宗論,安土問答の舞台が浄厳院.落語「蒟蒻問答」のマクラに出てくる.

"天正信長の折安土に有りましたのを安土問答"(蒟蒻問答) |

安土駅前織田信長像 |

|

1997 |

| 能登川 |

のとがわ |

|

東近江市林町 |

能登川(のとがわ,90.7km).1889年開業.水車の町らしく,駅舎も円弧のフォルム.琵琶湖沿いに能登川水車資料館がある.

"安土・能登川・稲枝"(切符) |

能登川駅水車モニュメント |

|

2013 |

| 稲枝 |

いなえ |

|

彦根市稲枝町 |

稲枝(いなえ,94.4km).1920年開業.下りホーム上に起点の東京駅から462kmを示すキロポストがある.首都圏の自動改札機は途中下車に対応しているが,関西圏では有人改札で目視・押印することが普通.再入場時には改札機を通せるので,非対応仕様というよりも不正防止なのだろう.稲枝駅では,自動改札機に通すように誘導された.出てきた券面をみると,途中下車印が印字されていた.楕円形でないので駅名小印のようにも見える.ひと駅だけならいいが,別の駅で機械が重ね書きしないのだろうか.試してみたい.

"能登川・稲枝・河瀬"(切符) |

自動改札機の途中下車印字 |

|

2014 |

| 河瀬 |

かわせ |

|

彦根市南川瀬町 |

河瀬(かわせ,98.1km).1896年開業.駅改修で橋上化された.鐵道院や汽車製造株式會社の銘が入った跨線橋の橋柱は,駅の東西に保存されていて,線路をまたいでいた様子をしのばせる.

"稲枝・河瀬・南彦根"(切符) |

鉄道院銘のある跨線橋 |

|

2013 |

| 南彦根 |

みなみひこね |

|

彦根市小泉町 |

南彦根(みなみひこね,101.2km).1981年開業.2面2線のシンプルな構造.彦根駅の南にある彦根口駅.軒の長い木造駅舎と広い待合室は,かつてにぎわったことを感じさせる.東海道本線では見られないすばらしい駅.衝動的に彦根口駅を訪れてしまったため,南彦根まで造幣局前のおさつ街道を懸命に走ったが,結局予定の電車には乗れなかった.

"河瀬・南彦根・彦根"(切符) |

近江鉄道彦根口駅 |

|

2013 |

| 彦根(駅) |

ひこね |

柳田角之進(旺国馬生3:09)など 5件3題 (東京3件, 上方2件) |

彦根市古沢町 |

彦根(ひこね,104.5km).1889年開業.城下町彦根.「柳田格之進」は彦根藩士.琵琶湖竹生島めぐりの船が出る.彦根駅構内にある近江鉄道ミュージアムが月に1回ほど開館する.近江鉄道本社敷地一画にある碑に,辛苦是経営とあった.社是なのだろうか,そこまで頑張る私鉄魂に心打たれる.

"江州の彦根、ここに柳田角之進という方がございまして"(柳田角之進) |

辛苦是経営 |

|

2013 |

| 米原駅 |

まいばらえき |

若き日の手紙(新風金語楼3:47)など 3件2題 (東京3件) |

米原市米原 |

米原(まいばら,110.5km).1889年開業.JR北陸本線・新幹線と近江鉄道の乗り換え駅.近江鉄道に乗ったとき,降車駅まで切り取る方式の長い硬券(準常備式片道乗車券)を,ガシャリとダッチングマシンに通して日付を印字して渡された.券面に通用が当(日)とはあるが,下車前途無効とは書いていない.近江鉄道は実際に途中下車が可能というのがユニーク.西鉄の長距離乗車券や伊予鉄など,途中下車可できるケースや指定駅がある.京急や東武には途中下車印まで備えられているという.

"米原駅で一分停車、また汽車が動きだし"(若き日の手紙) |

近江鉄道米原駅乗車券 |

|

2010 |

| 醒ヶ井 |

さめがい |

|

米原市醒井 |

醒ケ井(さめがい,116.6km).1900年開業.中山道醒井宿の最寄り.一般周遊券があった時代,2ヶ所以上の周遊指定地を旅程に組み込まないといけなかった.東海道線からほど近い醒井養鱒場は,人気の周遊指定地だった.実際には東海道線で素通りしてしまう掛け捨て利用が多かったと聞いている.周遊券のあとをついだ周遊きっぷも廃止されたのに,長いあいだ時刻表には周遊おすすめ地が緑色で描かれていた.さて,醒ヶ井からJR東海の管内に入る.醒ヶ井から東は,名所案内標が立てられているのはうれしいが,どの駅も白地に黄帯の画一化されたJR東海仕様で,見つけたという喜びと驚きがない.

"醒ケ井・近江長岡"(切符) |

醒井養鱒場案内 |

|

2013 |

| 近江長岡 |

おうみながおか |

|

米原市長岡 |

近江長岡(おうみながおか,121.2km).1889年長岡駅として開業.両隣の駅より開業が早い.東海道線は,はじめは関ヶ原から現在とは別ルートで長浜へと通じていた.そこから長岡,米原へと工事が進み,さらに長岡から関ヶ原が現在のルートで結ばれた.このあたり東海道線でもっともひなびた印象.醒ヶ井,近江長岡,柏原の3駅はICカード非対応.スキーとハイキングの伊吹山への玄関口.

"醒ケ井・近江長岡・柏原"(切符) |

近江長岡駅改札口 |

|

2013 |

| 柏原(駅) |

かしわばら |

小咄集「亀佐」(阪大上方21:2) 1件1題 (上方1件) |

米原市柏原 |

柏原(かしわばら,125.5km).1900年開業.柏原(かしわら)や柏原(かいばら)と読みの違う駅が3つもある.他には神戸(こうべ,かんべ,ごうど),国府(こくふ,こくぶ,こう)の2つを思いついた.中山道柏原宿の名物は伊吹山のもぐさ.小品「亀佐」に出てくる亀屋佐京が今も店内でもぐさのお灸を作っている.

"滋賀県の伊吹山の麓、山中道の宿の一つ、柏原に居を構える名代のもぐさ屋さんですな"(亀佐) |

亀屋佐京伊吹艾包み紙 |

|

2010 |

| 関ヶ原(駅) |

せきがはら |

井戸の茶碗(角川文庫09:07) など 5件5題 (圓朝2件, 東京3件) |

岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原 |

関ケ原(せきがはら,132.6km).1884年開業.東海道新幹線では関ヶ原一帯だけ雪が多く,定時運行の難所.中山道関ヶ原宿が近く,名所案内標には,付近一帯の関ヶ原合戦場や不破の関を案内.構内改札ぎわに鉄道唱歌碑がある.大和田建樹作詞の鉄道唱歌は,「汽笛一声新橋を」からはじまり,日本各地の名所を織り込んでいる.第1集36番が関ヶ原.天下の旗は徳川に 帰せしいくさの関が原 草むす屍いまもなほ 吹くか胆吹(いぶき)の山おろし.碑文は惜しくも一文字違っている.

"四人の将軍が手にしましたのが、関ヶ原合戦のおりに行くえ知れずになった品"(井戸の茶碗) |

関ヶ原駅鉄道唱歌碑 |

|

2013 |

| 垂井 |

たるい |

|

不破郡垂井町 |

垂井(たるい,138.3km).1984年開業.中山道垂井宿の最寄り.大垣→関ヶ原間は勾配が急なため,戦時中に下り線用の緩勾配迂回路を作った.下り列車は迂回路途中の新垂井駅(廃駅)に,上り列車は垂井駅に停まるという変則的な運用だった.現在も名古屋発の特急しらさぎなどがこの下り線を通る.一方,下り普通列車は垂井線という上り線の脇に増設した線路を通って大垣から関ヶ原へ向かう.一見すると複線のようだが,実は上り線と垂井線(単線)が並んで敷かれている状態.さらに興味深いことに,関ヶ原始発の上り列車だけは,関ヶ原駅にポイントがないため,通常は下り列車が通る垂井線をあたかも逆走するように垂井駅に向かう."逆走"列車は早朝に平日2本(5:56,7:17),休日1本しか運行されない.そのため,わざわざ乗りに来ないと右側通行を体験できない.

"関ケ原・垂井・大垣"(切符) |

垂井線上り進行現示 |

|

2013 |

| 大垣(駅) |

おおがき |

絵手紙(偕成少年11:12) など 2件2題 (東京2件) |

大垣市高屋町1 |

大垣(おおがき,146.4km).1984年開業.東海道線美濃赤坂線,樽見鉄道,養老鉄道の乗換駅.大垣といえば大垣夜行.4人が向かい合わせに一晩を過ごすしんどい旅だった.美濃赤坂線は旅客営業を行っている東海道線の支線.大垣駅の切り欠きホームから発車する.終点の美濃赤坂駅は1919年開業時の趣を残す必見の木造駅舎.

"休む間もなく、大垣から関ヶ原まで人力車をやといます"(絵手紙) |

美濃赤坂線切り欠きホーム |

|

2013 |

| 穂積 |

ほづみ |

|

瑞穂市別府 |

穂積(ほづみ,154.1km).1906年開業.駅ホーム下を通る,まんぼと呼ばれる狭いガードがある.まんぼとは,近代土木技術が編み出される前に使われていた手ぼりの地下水路のことで,知多半島などに残っている.鉱山坑道の間歩を思わせる用語.これと似た作りをしていたのだろう.真ん中あたりに,ホームへの出入口をふさいだ跡が見える.

"大垣・穂積・西岐阜"(切符) |

穂積駅まんぼ |

|

2013 |

| 西岐阜 |

にしぎふ |

|

岐阜市市橋4 |

西岐阜(にしぎふ,156.9km).岐阜貨物ターミナル駅とともに1986年開業.駅の西に貨物ターミナルが広がる.出入口は高架橋に面しており,ミニ新宿駅南口のよう.

"穂積・西岐阜・岐阜"(切符) |

岐阜貨物ターミナルを望む |

|

2013 |

| 岐阜(駅) |

ぎふ |

義太夫がたり(講明治大正7:38) など 7件6題 (東京7件) |

岐阜市橋本町1 |

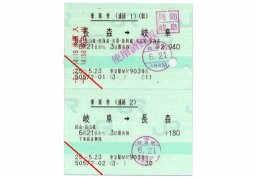

岐阜(ぎふ,160.1km).1887年加納駅として開業.JR高山本線と名鉄との乗り換え駅.ここ加納宿から中山道と別れ,東海道熱田宿へ向かって東海道本線は南下する.2000年代に入って,岐阜周辺を走る名鉄の路面電車や郊外電車が軒並み廃止されてしまった.西国札所の谷汲(敵討札所の霊験)まで名鉄谷汲線で行ったのも昔話になった.写真は連続乗車券.経路が重複して一葉で発券できない場合に連続1,連続2と経路が途切れない2枚で発券する.今回,はじめて買ったのだが,れっきとした普通乗車券の一種.名古屋−米原間にある岐阜駅を乗り換え駅にしていると,新幹線と東海道線とは別線になるため,高山本線の長森から岐阜を通り,米原−名古屋間を新幹線で移動し,一周して再び岐阜に戻ってこられる.岐阜で経路が閉じるので,目的地の長森までは連続2が必要.学割利用や有効日数を増やす場合以外に,連続乗車券のメリットは見あたらない.とはいえ,この切符の場合,一見して往復切符のように見えて2枚の値段が全然違い,一駅しか乗れないのに3日間有効なのは面白い.長森が無人駅のため,みかけの終着駅の岐阜駅で入鋏のスタンパーが捺されている.

"それから岐阜へ廻つて鵜飼を見て"(義太夫がたり) |

長森−岐阜連続乗車券 |

|

2013 |

| 木曽川 |

きそがわ |

|

愛知県一宮市木曽川町黒田 |

木曽川(きそがわ,167.8km).1886年開業.明治期の木造駅舎が残っていたが,現在は橋上化.線路脇に赤レンガの倉庫,改札内に鉄道院銘の跨線橋柱と動輪の彫刻が入ったベンチが保存されている.ベンチは展示するだけでなく,電車を待つお客さんがちゃんと今も利用している.

"岐阜・木曽川・尾張一宮"(切符) |

木曽川駅旧駅保存品 |

|

2013 |

| 尾張一宮 |

おわりいちのみや |

|

一宮市栄3 |

尾張一宮(おわりいちのみや,173.3km).1906年一ノ宮駅として開業.名鉄との乗り換え駅.隣接する名鉄一宮からは,さまざまな行き先の列車が出ている.岐阜,須ヶ口,津島,玉ノ井,中部国際空港,河和,豊橋,豊川稲荷,津島経由の鳴海行きなんていうのもある.尾西線玉ノ井方面と津島方面が同じホームに向かい合わせで入線する風景が見られる.尾西線は,かつては終着の玉ノ井から先,木曽川まで伸びており,木曽川を徒歩でわたって岐阜につながっていた.そんなメインルートだったとは思えぬローカル感も魅力.

"木曽川・尾張一宮・稲沢"(切符) |

名鉄一宮駅尾西線発着ホーム |

|

2013 |

| 稲沢 |

いなざわ |

|

稲沢市駅前1 |

稲沢(いなざわ,179.3km).1934年開業.三大操車場の一つ,稲沢操車場があった(1986年に廃止).貨物駅と共用されており,たくさんの貨車が行き来している.

"尾張一宮・稲沢・清洲"(切符) |

稲沢駅 |

|

2013 |

| 清洲(駅) |

きよす |

水戸黄門西国巡遊記(駸々堂(1895)) |

稲沢市北市場町 |

清洲(きよす,182.6km).1934年開業.清洲古城訪問時に乗降した.清洲古城には碑しか残っていない.新幹線から見える城は,隣接地に建てられた模擬天守.

"名古屋、清洲、岐阜、大垣、垂井、関ヶ原、長浜、米原の宿々を"(水戸黄門西国巡遊記) |

清洲城模擬天守 |

|

2013 |

| 枇杷島 |

びわじま |

|

清須市西枇杷島町七畝割 |

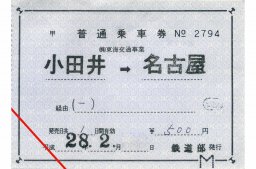

枇杷島(びわじま,186.4km).1906年開業.東海交通事業城北線との乗換駅.やってきた列車の東海道線からの落差が激しかった.非電化,一両編成,運行本数は少ない,接続駅での乗り換えは遠い.とはいえ眺望は抜群.条件は厳しいけどがんばれ.城北線小田井駅では,JRとの連絡運輸券を軟券で発行してくれる.枇杷島で出場するときに,途中下車印をもらった.JRから城北線を通って再びJRへとつなぐ通過連絡運輸も行っている.しかし,対象範囲が限られているため,城北線を抜けて再び出発駅へ戻ってくるような面白い切符は買えないのが残念(追記:2022年に連絡運輸の範囲が拡大し,環状の一周切符が発売されるようになった).東海道線から出て東海道線へ戻る通過連絡運輸は,伊勢鉄道などJR全線を対象とする路線を除くと,残念ながらなさそう(阿武隈急行では無理すぎるか?).

"清洲・枇杷島・名古屋"(切符) |

城北線連絡運輸補充片道券 |

|

2016 |

| 名古屋駅 |

なごやえき |

若き日の手紙(新風金語楼3:47) など 2件1題 (東京2件) |

名古屋市中村区名駅1 |

名古屋(なごや,190.4km).1886年,中山道支線名護屋駅として開業.駅の住所が名駅1-1.独断で選んだ駅の名物は御福餅.作った方には悪いが,急いで買って新幹線に飛び乗ったら赤福餅でなくてがっかりは,どなたもあるのでは.写真は名鉄百貨店の広報部員,身長6m10cmのナナちゃん.40年近く,名古屋駅前の待ち合わせ場所として頑張っている.

"名古屋駅に着いたとき、ふとお前の眠った顔が目に映り"(若き日の手紙) |

ナナちゃん人形 |

|

2020 |

東海道線

東海道線