| 近畿地方 |

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 近畿 |

きんき |

鼓が滝(大日本図書館04:06) 1件1題 (東京1件) |

近畿地方各府県 |

近畿地方には,写真のように三重県を含めた二府五県とすることが多い.東海地方に三重県が含まれることから,"はなしの名どころ"では,都道府県の重複が生まれないよう,中部,近畿,中国,四国と線引きした.

"近畿の有名な有馬温泉"(鼓が滝) |

近畿地方 |

|

2022 |

| 関西 |

かんさい |

五人廻し(青圓生10:07) など 84件63題 (東京53件, 上方31件) |

関西地方各府県 |

一都六県の関東地方ほどはっきりと決まってはいないが,関西地方と言った場合には,三重県を含まないことが多い.近畿地方にくらべて,関西の用例は非常に多い.そういえば,関西(かんさい)大学と関西(くわんせい)学院大学も紛らわしい.

"関西へ行きますと、ほめ言葉が関東とはまるで違います。いいところがあると、「よッ、後家殺し……」"(後家殺し) |

関西地方 |

|

2022 |

| 上方 |

かみがた |

上方見物(青圓生06:09) など 260件145題 (圓朝27件, 東京200件, 上方33件) |

京都府・大阪府あたり |

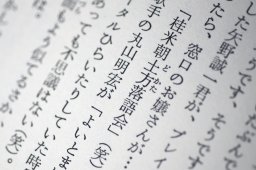

落語で上方と言えば,京大阪になる.船場ことばとまで狭められるわけではないが,上方弁を話す範囲に限られるだろう.昭和の造語ではあるものの,上方落語という呼び方は実にしっくりくる.対して,東京弁で演じられる落語を呼ぶよい名前は見当たらない.写真は,1967年に桂米朝が東京ではじめて独演会を開こうとしたところ,プレイガイドの係員が"土方落語会"と読みまちがえたというエピソード.当時は,それほどに上方落語が定着していなかった.

"さァ村中大変な騒ぎ。上方見物をして帰ってきた。これから珍しい話でも聞こうという訳で"(上方見物) |

対談 桂米朝・江国滋(『続 米朝上方落語選』,立風書房(1972)) |

|

2022 |

| 名神高速道路 |

めいしんこうそくどうろ |

うしろ女房(芳賀新作2:07) 1件1題 (上方1件) |

愛知県,岐阜県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県 |

鼻筋の通り具合の比喩,すーとしているのであって,渋滞しているわけではない.

"鼻筋のツ、ツ、ツーと名神高速道路ほど通った男と"(うしろ女房) |

|

|

|

| 三重県 |

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 三重県 |

みえけん |

狐の仇討(近代文藝捕物:02) 1件1題 (上方1件) |

三重県 |

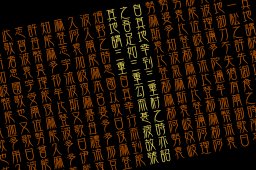

三重の地名の由来の1つが『古事記』になる.景行天皇の段に,この地に至ったヤマトタケルが,我が足が三重に曲がるほどひどく疲れたとのたまい,そのためこの地を三重と呼ぶようになったとある.

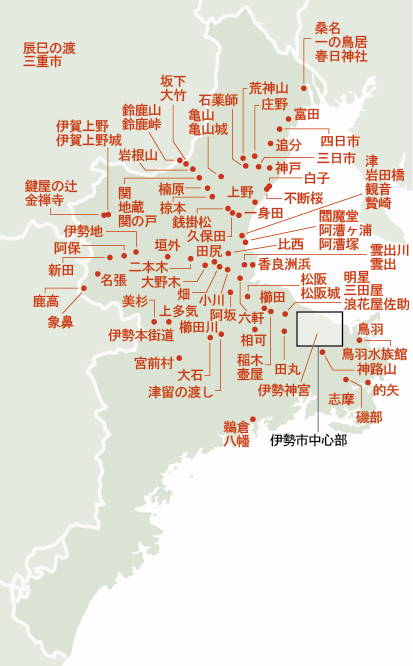

三重県の落語地名は,いくつものルートで伊勢神宮へ向かって伸びてきている.桑名・鈴鹿峠からの東海道ルート,追分からの伊勢参宮道と伊勢別街道,関西からの初瀬街道ルート,伊勢本街道ルートと順に紹介する.伊勢市内は次ページに譲った.

"わて三重県の出身だんねん"(狐の仇討) |

『古事記』(景行天皇) |

|

2022 |

| 伊勢(国) |

いせ |

山崎屋(青圓生08:06) など 70件34題 (圓朝2件, 東京46件, 上方22件) |

三重県 |

旧国名.三重県の大部分をしめる.名物の伊勢うどんは,太い麺をコシがなくなるまでしっかり茹でて,たまり醤油ベースのとろりとした汁をかけていただく.ゆで時間は,人によって3分とも1時間とも書かれている.3分と1時間じゃ違いすぎる.引き上げるのが怖い.

"最初伊勢へ行って、尾張へ行って、大和の長門の長崎へ"(山崎屋) |

伊勢うどん |

|

2007 |

| 桑名 |

くわな |

鮫講釈(三一談志3:11) など 29件17題 (東京22件, 上方7件) |

桑名市 |

東海道の宿場,海上七里の渡しの西側渡船場.東西に「桑名船」と題する噺があり,東京では"五目講釈",上方落語では"岸柳島"のこと.桑名名物,その手は桑名の焼き蛤.焼き蛤はともかく,時雨蛤屋はいくらでもある.桑名の殿様 時雨で茶々漬 ヨーイトナ♪.酒に酔ったお大尽が茶漬けを食べたような料亭も,港のそばに残っている.

"尾張の熱田から、伊勢の桑名へ通う海上七里の船の旅"(鮫講釈) |

桑名名物しぐれ蛤 |

|

2016 |

| 桑名:一の鳥居 |

いちのとりい |

桑名船(伊勢参宮神賑, 青蛙房 (2014)) |

桑名市船馬町 |

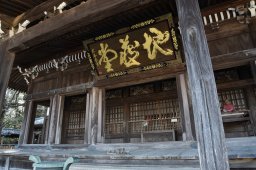

七里の渡しの渡船場あとは堤防に閉ざされている.鳥居は伊勢神宮一の鳥居で,式年遷宮の際に,伊勢神宮宇治橋を移設する.

"目の前にあるのが、一の鳥居。伊勢の国や"(桑名船) |

桑名一の鳥居 |

|

2016 |

| 桑名:春日神社 |

かすがじんじゃ |

桑名船(伊勢参宮神賑, 青蛙房 (2014)) |

桑名市本町46 |

桑名宗社.春日神社と中臣神社が同居している.8月に行われる石取祭は,日本一やかましい祭と呼ばれている.ユネスコ無形文化遺産に登録された.

"向こうに見えるのが、春日神社。夏になると、石取祭という賑やかな祭があって"(桑名船) |

春日神社楼門 |

|

2016 |

| 富田 |

とんだ |

滑稽嗅鼻長兵衛(駸々堂 (1892)) |

四日市市富田浜 |

富田(とみだ)."とんだ"でないと語呂が悪い.富田宿尾張屋で焼き蛤を食べた其角が詠んだ句,蛤の焼かれて鳴くや郭公(ほととぎす).其角の筆跡を模して主人が碑を建てた.かつて海水浴客でにぎわった富田浜駅から徒歩.

"その手は桑名富田四日市、ここは浅草の観世音"(滑稽嗅鼻長兵衛) |

富田浜其角句碑 |

|

2016 |

| 四日市 |

よっかいち |

昔の詐偽(講明治大正4:25) など 2件2題 (東京2件) |

四日市市 |

南町道標のあるあたり四日市宿の中心で,その名のとおり市が立った.江戸時代から続く老舗永餅屋はその北.細長くて平べったいあん餅.駅でも手軽に買える.

"東海道四日市にしばらく足を止めておりましたが、当今と違いまして昔は宿々では市が立ちました"(昔の詐偽) |

南町道標 |

|

2000 |

| 追分 |

おいわけ |

入込噺『七度狐』(三一上方1:29) 1件1題 (上方1件) |

四日市市追分 |

日永の追分.東海道と伊勢参宮道がわかれる.伊勢神宮遙拝鳥居や嘉永2(1849)年の道標が見える.まずは,伊勢へ向かわず,このまま東海道を行き,鈴鹿峠を目指す.

"追分とやってまいります。左へとって伊勢街道"(入込噺『七度狐』) |

追分道標と伊勢鳥居 |

|

2000 |

| 庄野 |

しょうの |

入込噺『七度狐』(三一上方1:29) 1件1題 (上方1件) |

鈴鹿市庄野町 |

東海道の宿場.宿北入口にやや旧観が残る.庄野宿資料館前には広重の名作,"庄野の白雨"の浮世絵.

"急がぬ旅でぶらぶらと伊勢の亀山まで出てきましたが、それから庄野"(入込噺『七度狐』) |

庄野宿 |

|

2001 |

| 石薬師 |

いしやくし |

入込噺『七度狐』(三一上方1:29) 1件1題 (上方1件) |

鈴鹿市石薬師町 |

東海道の宿場.石薬師寺には地名の起源となる薬師如来の石仏を祀る.普段は公開されていない秘仏.説明板に写しこまれている写真を見れば,どんな像かはわかる.

"庄野、石薬師、追分とやってまいります"(入込噺『七度狐』) |

石薬師寺 |

|

2001 |

| 荒神山 |

こうじんやま |

ゴムホース屋(普通名作5:13) など 6件3題 (東京6件) |

鈴鹿市高塚町 |

浪曲「荒神山の血煙」の文句.清水次郎長伝の一節.神戸の長吉と安濃徳の喧嘩の場面で,観音寺の賭場の縄張り争い.観音寺の鐘楼の根元には,そのときの弾痕が残る.JR加佐登駅から徒歩2キロ.ここでは今でもバクチが公認と,寺にいた人から聞いたが本当か?

"てめえが親からもらった荒神山ァ、安濃徳、自分のものにしようてンだ"(ゴムホース屋) |

観音寺鐘楼 |

|

2001 |

| 亀山 |

かめやま |

兵庫船(三一上方2:09) など 11件8題 (東京1件, 上方10件) |

亀山市 |

東海道の宿場.石井兄弟亀山敵討遺跡碑が櫓下の池の脇にある.元禄年間,28年間もかかって父の敵を討った兄弟があり,元禄曾我と呼ばれた.亀山の特産はローソク,まだまだ液晶には負けていない.

"伊勢の、亀山"(兵庫船) |

亀山敵討遺跡碑 |

|

2019 |

| 亀山城 |

かめやまじょう |

三井の大黒(柳家小満ん口演用「てきすと」 27, てきすとの会 (2018)) |

亀山市本丸町あたり |

伊勢亀山藩の居城.取り壊された天守に代わって多門櫓が築かれた.亀山城址として残るのは石垣と多聞櫓.雪晴と題する広重の浮世絵では,雪の朝.大名行列が静かに亀山城京口門へ登ってゆく画題.

"亀山の御城下を通って、庄野、石薬師"(三井の大黒) |

亀山城多聞櫓 |

|

2001 |

| 関 |

せき |

左甚五郎猫餅(珍品復活上方落語選集 続々, 燃焼社 (2003)) |

亀山市関町 |

東海道関宿.鈴鹿越えを控えた宿場.関宿では,女ながらに仇討を果たした関の小万が有名であり,碑や墓が残っている.重伝建の古い町並みが残る関宿は観光客が多いが,関の小万は忘れ去られている.

"鈴鹿の峠を越えまして、坂ノ下から関の宿へ出て参りました"(左甚五郎猫餅) |

関宿のまちなみ |

|

2024 |

| 関:地蔵 |

じぞう |

第参回(軽石屁)(滑稽伊勢参宮, 駸々堂 (1895))など |

亀山市関町新所町1173 |

二世曽呂利新左衛門の『滑稽伊勢参宮』に登場する.「軽石屁」は,駕籠かきに軽石の粉を混ぜた酒を飲ませ,軽石の効き目でとめどなく出てくる屁で,駕籠の中の友人を困らせようとする珍しい噺.関の地蔵さんは,東海道関宿を代表する寺院.地蔵開眼供養に一休が立ち小便,さらにふんどしを掛けて解決という逸話.

"関のお地蔵さんへお参りをせい、どうぞ屁が出ませぬようにと願ッて来い"(軽石屁) |

関地蔵院 |

|

2024 |

| 関:関の戸 |

せきのと |

三井の大黒(柳家小満ん口演用「てきすと」 27, てきすとの会 (2018)) |

亀山市関町中町387 |

寛永年間から続く関宿の銘菓.深川屋陸奥大掾が製造販売.こし餡を求肥で包み,和三盆をかけた小ぶりの茶菓子.

"関の地蔵へ参詣をして、銘菓関の戸を食べて"(三井の大黒) |

銘菓関の戸 |

|

2020 |

| 岩根山 |

いわねさん |

絵根問(講談倶楽部, 25(1) (1935)) |

亀山市関町市ノ瀬 |

筆捨山.標高285m.岩根山は別名.用例の「絵根問」は,上方落語で「つる」の演題で演じられる.東海道を下っていた狩野法眼元信が,この山を描こうとしたが叶わず筆を投げ捨てたという.描けなかったのは,景色が美しすぎたとも,天候の変化が激しすぎたとも伝える.関からコミュニティバスを筆捨山で下車すると,筆捨山が間近に迫る.脇道に説明板が置かれている.広重の浮世絵が飾られているような,岩肌がごろごろした尾根を見ることができる.

"昔狩野法眼といふ方が、勢州の岩根山を描きに行かれた"(絵根問) |

筆捨山 |

|

2024 |

| 坂下 |

さかのした |

法会(新和上方復刻:11) など 3件3題 (上方3件) |

亀山市関町坂下 |

馬子唄にも歌われた東海道坂下宿.坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山雨が降る♪.鈴鹿峠を控えた山の中の宿場.法安寺には本陣門が移設されている.写真のように道幅は広げられているが,人通りがなく閑散としていた.半分地元民向けの施設だが,鈴鹿馬子唄会館がある.

"出合うところは東海道ホリャ、東海道では坂の下ホエ"(法会) |

坂下脇本陣小竹屋跡 |

|

2003 |

| 坂下:大竹 |

おおたけ |

道中意見(笑福亭松鶴落語集, 三芳屋 (1914)) |

亀山市関町坂下 |

「道中意見」は,大阪から伊勢まで,50ヶ所以上の地名折り込み噺."大竹"は,"逢うた"のもじりで,小竹はつけたし.坂下宿の大竹屋本陣のこと.小竹屋脇本陣ともに碑しか残っていない.

"阪の下で大竹や小竹は一度ぢや二度ぢやないわい"(道中意見) |

大竹屋本陣碑 |

|

2003 |

| 鈴鹿山 |

すずかやま |

愛宕山(青小南:11) など 4件1題 (上方4件) |

亀山市関町坂下 |

鈴鹿峠越えを指す.「愛宕山」の急坂を幇間の一八・繁八が尻突きで登ってゆく場面.

"鈴鹿の山へ行ってみ。子どもが『尻突きしましょう』言うて出てくるじゃろう"(愛宕山) |

鈴鹿山を望む |

|

2015 |

| 鏡岩 |

かがみいわ |

小間物屋小四郎(続珍品復活上方落語選集, 燃焼社 (2002)) |

亀山市関町坂下 |

江戸落語では箱根山山中を舞台とする「小間物屋政談」を鈴鹿峠に移し替えた.鏡岩には山賊が頑張っており,鏡面のような鏡岩に映る峠越えの旅人を狙っていたという.地質学的には,断層が生じる際の摩擦力で,鏡面のようになる鏡肌(スリッケンサイド)と呼ばれるもの.

"あそこに見えてきたのは、噂の『鏡岩』や。この峠を通る人影が、あの岩に映るらしい"(小間物屋小四郎) |

鏡岩から見下ろす |

|

2003 |

| 鈴鹿峠 |

すずかとうげ |

住吉駕籠(創元米朝5:01) など 4件3題 (東京1件, 上方3件) |

亀山市関町坂下〜滋賀県甲賀郡土山町 |

東海道の難所.三重県と滋賀県の県境をなす.峠越えのバス路線は廃止されてしまった.見上げるような万人講常夜燈は土山側の国道そばへ移設され,公園化されている.ここで東海道は終わり.ルートは四日市の追分へ戻る.

"尻つきで上がってこーい、知ってるか、おーい。鈴鹿峠なんかで子供がやってるやろ"(愛宕山) |

万人講常夜燈 |

|

2003 |

| 神戸 |

かんべ |

水道のゴム屋(金園新作:01) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

鈴鹿市神戸 |

四日市の追分からはじまる伊勢参宮道.神戸城は平山城.戦国期から江戸の本多家へと移行.ほとんど高校の敷地になっている.

"おぼえていろよ安濃徳、俺も神戸の長吉だ"(水道のゴム屋) |

神戸城跡 |

|

2000 |

| 三日市 |

みっかいち |

百年目(三一上方1:26) 1件1題 (上方1件) |

鈴鹿市三日市町あたりか |

"桑名の三日市"として出てくるが,未詳.近鉄鈴鹿線には三日市駅がある.

"その手は桑名三日市やぞ"(百年目) |

近鉄 三日市駅 |

|

2000 |

| 白子 |

しろこ |

髪結新三(中公圓生2:05) など 3件2題 (東京3件) |

鈴鹿市白子 |

伊勢参宮道白子宿.伊勢型紙が名物.写真の指さし型の道標は,ときおり見かけるタイプだが,どうにも味わいに欠ける."さんぐう道"と"神戸四日市道"を示す.

"わたくしは勢州白子から出ましたものですので、屋号を『白子屋』とつけたいと思います"(髪結新三) |

白子の道標 |

|

1999 |

| 白子:不断桜 |

ふだんざくら |

入込噺『七度狐』(三一上方1:29) 1件1題 (上方1件) |

鈴鹿市寺家3 |

白子の観音寺内.年中咲くことから不断桜と命名されている.国天然記念物.

"神戸から白子の不断桜も見物いたしまして"(入込噺『七度狐』) |

不断桜 |

|

1999 |

| 上野 |

うえの |

入込噺『七度狐』(三一上方1:29) 1件1題 (上方1件) |

津市河芸町上野 |

伊勢参宮道.上野城は織田信長の弟が築城,のち上野藩は廃藩となる.この先,伊勢参宮道は津城下へ入るが,いったん関宿へ戻り,伊勢別街道を歩く.

"上野村へ掛かってまいります"(入込噺『七度狐』) |

上野城址 |

|

1999 |

| 楠原 |

くすはら |

道中意見(笑福亭松鶴落語集, 三芳屋 (1914)) |

津市芸濃町楠原 |

関の追分から,伊勢別街道が分かれている.次項の椋本と違って,楠原宿の規模は小さかった.県道10号に絡みつくように旧道が通っており,蓮華寺のあたりは,古い町並みが続いている.亀山−椋本を結ぶバスは,楠原を通らないので歩いて訪問した.

"あの楠原めとは思へども"(道中意見) |

楠原宿 |

|

2019 |

| 椋本 |

むくもと |

道中意見(笑福亭松鶴落語集, 三芳屋 (1914)) |

津市芸濃町椋本 |

伊勢別街道椋本宿.樹齢1500年のムクノキで知られる.国天然記念物.坂上田村麻呂の家臣,野添大膳とその子の斎宮が,この地にながされてきた時,大椋をみつけて草庵を開いたと伝える.1200年前に,すでに大木だったことになる.ザラザラしたムクの葉は研磨剤として使われる.茶の湯の泡立てに使われるムクの皮はムクロジの実で,別のもの.

"夜中にフト目が覚めりや椋本と起きて"(道中意見) |

椋本の大椋 |

|

2019 |

| 銭掛松 |

ぜにかけまつ |

夢八(立名人名演08:19) など 3件2題 (東京2件, 上方1件) |

津市高野尾町 |

豊久野銭掛松.伊勢音頭の文句で数件出てきた.堂内に銭掛松の朽木が保存され,古銭が掛かっていた.津から椋本行きのバスがあり,銭懸下車.

"伊勢のォ…ォ豊受ゥ…のォ…、銭ィ…かァけェ松ゥ…は"(夢八) |

銭掛松 |

|

2001 |

| 久保田 |

くぼた |

道中意見(笑福亭松鶴落語集, 三芳屋 (1914)) |

津市大里窪田町 |

伊勢別街道窪田(くぼた)宿.後柏原天皇勅願の六大院そばに,いかにも本陣だったことを思わせる旧家がある.そこが,明治天皇窪田御小休所.明治2年とあるので,東京行幸の際に,ここを通って伊勢神宮に立ち寄られたか.

"其方のことが久保田になつて"(道中意見) |

明治天皇窪田御小休所碑 |

|

2019 |

| 一身田 |

いしんでん |

第五回(七度狐)(滑稽伊勢参宮, 駸々堂 (1899))など |

津市一身田町 |

真宗高田派本山専修寺の寺内町.寺はぐるりと堀で囲まれている.右の御影堂と左の如来堂は国宝.如来堂の難工事に,自ら人柱となった勘六の名が柱の礎石に刻まれている.一身田の先,江戸橋のところで伊勢別街道は伊勢参宮道と出会う.

"ここは一身田か、一身田はどの辺だらう "(第五回(七度狐)) |

専修寺如来堂と御影堂 |

|

2019 |

| 津 |

つ |

播州巡り(三一上方2:06) など 7件4題 (東京1件, 上方6件) |

津市 |

三重県県庁所在地.津城は藤堂高虎の居城.石垣しか残っていない.有造館は文政年間開校の藩校.杓子餅はしゃもじのような形をした津の餅菓子だが,現在は作られていない.

"津の杓子餅、馬賀の田楽"(播州巡り) |

津城 有造館入徳門 |

|

1999 |

| 津:岩田橋 |

いわたばし |

乞食芸者(滑稽親玉 名人落語十八番, 前田大文館 (1919)) |

津市丸之内〜本町 |

川は岩田川.伊勢参宮道は,写真の方向,やや下流に架かっていた.橋の中央に,昭和35年に架橋されたコンクリート橋の様子が描かれている.

"向ふに岩田橋といふ所おますナ"(乞食芸者) |

岩田橋 |

|

2019 |

| 津:観音 |

かんのん |

第六回(これこれ博打)(滑稽伊勢参宮, 駸々堂 (1899))など |

津市大門32-19 |

「滑稽伊勢参宮」は,数話をつなげて,連作の旅ネタとしたもの.第六回は「これこれ博打」という落語.真言宗恵日山観音寺大宝院.日本三観音の一つに数えられる名刹.残念ながら,戦争で国宝の寺宝,建物を焼失してしまった.

"津の観音様にもお詣りをいたし、門を出ますると津の町"(第六回(これこれ博打)) |

観音寺 |

|

2019 |

| 津:贄崎 |

にえさき |

第六回(これこれ博打)(滑稽伊勢参宮, 駸々堂 (1899)) |

津市港町あたり |

岩田川河口部,伊勢神宮へ備える魚を捕ったことに由来する町名.贄崎港があって物流をになっていた.かつては,大阪−熱田間の定期船が寄港し,今は中部国際空港への高速船が運航されている.レトロな形の贄崎燈台は,はじめは明治18年に設置された.石垣はもとのままのように見える.

"贄崎には菊屋、寿楼などといふ随分立派な女郎屋がございます"(第六回(これこれ博打)) |

贄崎燈台 |

|

2019 |

| 津:閻魔堂 |

えんまどう |

第六回(これこれ博打)(滑稽伊勢参宮, 駸々堂 (1899)) |

津市下弁財町津興2389 |

真教寺閻魔堂.伊勢から津へ向かう街道が突きあたるところに建つ.悪霊が津に入ろうとするのを防いでくれる.堂内中央の巨大な閻魔様の左右には,倶生神・暗黒童子,前には奪衣婆,見る目嗅ぐ鼻,罪の秤や責め道具がならんでいる.

"これから閻魔堂へ来ますと、阿漕の平治の由来書を売ッております"(第六回(これこれ博打)) |

閻魔堂 |

|

2019 |

| 阿漕ヶ浦 |

あこぎがうら |

西行(芳賀歌奴:05) など 17件11題 (圓朝5件, 東京11件, 上方1件) |

津市 |

"伊勢の海阿漕ヶ浦に引く網もたび重なれば顕れにけり".謡曲「阿漕」の舞台でもあり,阿漕塚が残っている.「西行」では,染殿の内侍の"阿漕であるぞ"の謎解き.現代でも"あこぎな商売"などで生きている.

"あこぎであろう。ポーンと袖を払って帰ります。移り香とともに残ったあこぎ"(西行) |

阿漕ヶ浦 |

|

1999 |

| 阿漕塚 |

あこぎづか |

第六回(これこれ博打)(滑稽伊勢参宮, 駸々堂 (1899)) |

津市柳山津興 |

禁漁の阿漕で網を曳き,病気の母に魚を食べさせた平治.これがたび重なったある晩,笠を浜に置き忘れたことから,平治は阿漕浦に沈められてしまった.後に,阿漕浦では網を曳く音が聞こえるようになった.平治の霊を慰めるために阿漕塚が建てられた.隣には芭蕉句碑,月の夜の何を阿古木に啼く千鳥.謡曲では海に沈められた阿漕が,地獄の苦しみを語る.

"阿漕の浦へ出ました、ここに阿漕塚と申すがございまして"(第六回(これこれ博打)) |

阿漕塚 |

|

2019 |

| 比西 |

ひさい |

中村鷹十郎(文芸倶楽部, 29(9) (1923)) |

津市 |

旧久居(ひさい)市.「中村鷹十郎」は「役者三面鏡」でも知られる人情噺.中村鷹十郎という旅役者が,昔捨てた女に呪われる.この興行先の一つが,伊勢の久居.津藩の支藩で,藤堂家が支配した.陣屋は駅から離れた市営グラウンドにあるため,訪問する時間がなかった.徒歩圏の子午の鐘(幸町)は,もともとは時の鐘として元文元(1736)年に鋳造された.その後,一時半鐘代わりに使われたり,戦時供出されかけたり,伊勢湾台風で落下したりと不遇な目に遭った.今は,除夜の鐘として市民に撞かれるという.

"松坂で世話になっている所へ、伊勢の比西と云ふ所から買ひに来た"(中村鷹十郎) |

久居子午の鐘 |

|

2019 |

| 香良洲浜 |

からすはま |

伊勢松坂扇屋怪談(珍品復活 上方落語選集, 燃焼社 (2001)) |

津市香良洲町 |

以下2件は,桂文我の『珍品復活 上方落語選集』所載の怪談噺に登場.原作の小説本にはない場面.雲出川が作った三角州そのままの香良洲町.香良洲浜は楯干網と海水浴の名所.高茶屋駅近くからバスの便がある.

"これより香良洲の浜へ向かい、事の白黒をつけて参りましょう"(伊勢松坂扇屋怪談) |

香良洲浜 |

|

2002 |

| 雲出川 |

くもずがわ |

伊勢松坂扇屋怪談(珍品復活 上方落語選集, 燃焼社 (2001)) |

津市 |

文我演出では,扇屋の娘に横恋慕した旅人が殺人犯だが,原作は単純に主人公の侍が娘を打ち首にする.旧香良洲町の西端で,雲出川の流れが雲出古川と2つに分かれる.香良洲大橋の親柱が土手に飾られていた.北詰には,元治2(1865)年の常夜燈や道標が残されている.

"松坂と津の間、雲出の川端で娘を手にかけた"(伊勢松坂扇屋怪談) |

雲出川 |

|

2002 |

| 雲出 |

くもず |

第六回(これこれ博打)(滑稽伊勢参宮, 駸々堂 (1899)) |

津市雲出 |

参宮常夜燈は,かつては雲出大橋のたもとにあったが,バイパスの上に移設された.天保五年の銘が見られる.雲出(島貫)宿では,ほかに明治天皇島貫御小休所阯の碑があるくらい.

"どうぢゃな雲出まで乗ッてお呉んなさらんか"(第六回(これこれ博打)) |

参宮常夜燈 |

|

2019 |

| 松阪 |

まつさか |

長者番付(青三木助:10) など 14件8題 (東京9件, 上方5件) |

松阪市 |

古くは松坂.三井八郎右衛門が酒屋を開き,のちに江戸で越後屋を開く.三井家発祥地の門の中には,碑など見たいものがあるのにがっちり鉄柵で囲われている.松阪木綿と松阪牛で知られる.旅人ならば,60年のロングセラー.あら竹の牛肉弁当がおすすめ.

"この松阪というところは木綿の本場なところだ"(長者番付) |

三井家発祥地 |

|

2025 |

| 松阪城 |

まつさかじょう |

名月若松城(三一正蔵芝居噺:10) 1件1題 (東京1件) |

松阪市殿町 |

「名月若松城」は講釈ネタ.剛直すぎて放逐された家臣を殿様が理解する.蒲生氏郷の築城.空井戸は抜け穴という.松阪城下にあった本居宣長旧宅の鈴屋が,資料館として城内に移設されている.

"伊勢松阪の城主、蒲生氏郷という方の、御家来で西村権四郎成一"(名月若松城) |

松阪城石垣と鈴屋 |

|

2025 |

| 阿坂 |

あざか |

天孫降臨の巻(桂文我の落語版「古事記」, 燃焼社 (2020)) |

松阪市大阿坂町・小阿坂町 |

「天孫降臨の巻」は,桂文我演じる『古事記』を通しで語る連作の一つ.猿田彦の死をつづった件で,阿坂が出てくる.松阪市郊外の小阿坂と大阿坂にある阿射加神社が,その地とされる.貝に手をはさまれて死ぬとは,奇妙な話だが,内陸部に棲む貝でも,カラスガイやイケチョウガイなら,腕ぐらい食いちぎりそうな気もする.松阪出身の文我師が,花岡小学校の遠足で白米城に登った経験が語られる.近くの名勝,岩内(ようち),横滝寺(おうりゅうじ)の名も出てくる.

"猿田毘古神は故郷へ帰って、伊勢国阿坂で魚を採っている時、ヒラブ貝に手を挟まれて、溺れ、死んでしまいます"(天孫降臨の巻) |

大阿坂 阿射加神社 |

|

2025 |

| 櫛田 |

くしだ |

第六回(これこれ博打)(滑稽伊勢参宮, 駸々堂 (1899)) |

松阪市櫛田町 |

櫛田川の西,伊勢街道櫛田宿.文政2(1819)年建の道標.左さんぐうみち 右けかうみち.奥には,かつて紅葉屋という旅籠屋の建物が残っていた.

"これから櫛田、稲木といふ所でございます"(第六回(これこれ博打)) |

櫛田宿の道標 |

|

2019 |

| 稲木 |

いなぎ |

猿後家(講小文枝:06) など 2件1題 (上方2件) |

松阪市稲木 |

名産の紙煙草入れを製した壺屋の所在地.道標は弘化4(1847)年建.従是外宮三里.

"『夕立や伊勢の稲荷のたばこ入れふるなる光る強い雷』とか申しまして"(猿後家) |

道標 |

|

1999 |

| 壺屋 |

つぼや |

城木屋(青圓生12:16) など 16件8題 (圓朝1件, 東京9件, 上方6件) |

松阪市稲木町 |

"夕立や伊勢の稲木の壺屋紙 降る鳴る光る強い雷(古なる光る強い紙なり)".稲木の壺屋は今はない.壺屋に限らず,伊勢の紙煙草入れは,土産品として重用された.近くに文化14(1817)年の供養塔もある.近鉄漕代駅から徒歩.

"伊勢の壺屋の煙草入れが落ちております。狼の上あごの根付けがついている"(城木屋) |

|

|

|

| 明星 |

みょうじょう |

三人旅(三一上方2:22) など 3件2題 (上方3件) |

多気郡明和町明星あたり |

明和町上野が本明星,明星が中明星,新茶屋が新明星.さらに進むと名物へんば餅屋.

"オイ馬子、明星の宿までなんぼで行く(中略)三方荒神じゃで合客の世話がいらん"(三人旅) |

|

|

|

| 明星:三田屋 |

さんだや |

三人旅(三一上方2:22) など 2件1題 (上方2件) |

多気郡明和町上野 |

右端が三田屋(さんだや)のあと.このあたり三田姓が多い.

"三田屋三郎兵衛玄関横附けじゃ"(三人旅) |

明星宿三田屋跡 |

|

1999 |

| 明星:浪花屋佐助 |

なにわやさすけ |

お伊勢参り(新和上方復刻:17) 1件1題 (上方1件) |

多気郡明和町か |

明星では前項の三田屋と板屋,小島屋が有名.斎宮の浪花屋も知られていた.

"明星では浪花屋佐助で一泊いたしまして"(お伊勢参り) |

|

|

|

| 象鼻 |

ぞうはな |

第三回(こび茶)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898)) |

名張市か |

ここからは一転して初瀬街道を伊勢に向かう.伊勢神宮へ参拝する「伊勢参宮神之賑」シリーズでは,「七度狐」や「軽業」がこのあたりに当たるが,具体的な地名は出てこない.残っている速記は,曽呂利新左衛門の『滑稽大和めぐり』で,伊勢神宮からの帰り道,似多八・紛郎兵衛が繰り広げる大和国での滑稽.「宿屋の仇討」「王子の白狐」「長者番付」「こび茶」「天狗山」「これこれ博打」「万金丹」と,とにかく旅ネタになりそうな噺をつなげている.象鼻は,大和との国ざかいあたり,宇陀川に岩場が張り出した難所だったらしい,速記では明治8年に切り崩したとある.三重県に入ってすぐの切り通しに,唐崖修路碑が見つかった.いかにも崩れやすそうな法面をセメントで固めている.残念ながら明治14年の建だった.

"これから大和路でございます、ここを象鼻と申して"(第三回(こび茶)) |

唐崖修路碑 |

|

2019 |

| 鹿高 |

かだか |

第三回(こび茶)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898)) |

名張市安部田 |

速記は西に向かっているので名張の先になる.壬申の乱のおり,二頭の神鹿が現れて,大海人皇子の軍勢を宇陀川対岸に導いた.その鹿が1頭に変じたため,"片鹿"という地名になったと伝える.鹿高神を祀る鹿高神社の参道鳥居は,宇陀川沿いある.

"名張に出て鹿高、これは伊賀、大和の境目でございまして"(第三回(こび茶)) |

鹿高の旧街道 |

|

2019 |

| 名張 |

なばり |

お伊勢参り(新和上方復刻:17) 1件1題 (上方1件) |

名張市 |

名張藩.藤堂家支配の陣屋は,寿栄神社に移築された太鼓門と邸宅を公開している.

"それより伊賀の名張小竹屋彦兵衛"(お伊勢参り) |

名張陣屋太鼓門 |

|

2003 |

| 新田 |

しんでん |

第三回(こび茶)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898)) |

名張市新田 |

初瀬街道新田宿.近鉄美旗駅に近く,街道はここで線路を北へと渡る.かつては宿屋がならんでいたと言うが,その面影はすくない.写真は,元宿屋の井筒屋だった民家.

"夜が明けまして新田より名張に出て"(第三回(こび茶)) |

新田宿 |

|

2016 |

| 伊賀上野 |

いがうえの |

高尾(青圓生06:07) など 7件4題 (東京7件) |

伊賀市 |

旧上野市.伊賀上野は芭蕉生誕地で,生家や蓑虫庵がある.俳聖殿は芭蕉の旅姿を模した形.笠をかぶり,着物の裾を広げている.国重文.

"仇討で伊賀の上野という所で、三十六人の附人を荒木又右衛門義村という人が斬っておとしたという"(高尾) |

俳聖殿 |

|

2012 |

| 伊賀上野城 |

いがうえのじょう |

菊模様延命袋(金松堂 (1892)) |

伊賀市上野丸之内 |

藤堂高虎が築いた高石垣で知られる.天守閣がないまま幕末を迎えた.今の天守は,昭和10年に建てられたもの.城内には,忍者博物館がある.からくり屋敷や伊賀流忍術の体験施設.伊賀上野のアクセス拠点である伊賀鉄道伊賀神戸駅では,軒下に忍者が潜んでいたりする.

"後醍醐天皇の崩御(おかくれ)になりました笠置山を右手(めて)に見まして伊賀の城下に出ました"(菊模様延命袋) |

上野城高石垣 |

|

2003 |

| 伊賀上野:鍵屋の辻 |

かぎやのつじ |

薮入り(講落語全集2:21) など 5件3題 (東京5件) |

伊賀市小田町 |

日本三大仇討の一つ,鍵屋の辻の仇討.剣豪荒木又右衛門が敵の河合又五郎ら三十六人斬りで知られる.当時の道標が残っている.数馬茶屋は仇討をとげた渡辺数馬にちなむ.時代劇映画で誰もが知っていたり,「藪入り」で夢想するような名所だったが,最近の認知度は今ひとつらしく,さびれた印象だった.

"伊賀の上野へ出て荒木又右衛門の仇討ちの跡を見せて"(薮入り) |

鍵屋の辻碑と数馬茶屋 |

|

2003 |

| 金禅寺 |

きんぜんじ |

千人塚の由来(松本金華堂 (1910)) |

伊賀市上野西大手町 |

荒木又右衛門の鍵屋の辻の決闘場所として,人情噺に登場.塔西坂を登ったところに,真言宗金傳寺と浄土真宗浄蓮寺が向かい合っている.ズバリ"金禅寺"ではないが,ここのことではないだろうか.

"荒木又右衛門が金禅寺門前において三十六人の剣客者をきって落とす"(千人塚の由来) |

金傳寺(左)と浄蓮寺(右) |

|

2019 |

| 阿保 |

あほ |

第三回(こび茶)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898))など |

伊賀市阿保 |

阿保(あお).青山峠を東に控えた大きな宿場.西外れの常夜燈のところで,八知街道(美杉村八知)を分ける.この常夜燈は,安政7(1860)年,頼母子講で資金集めをして建てたもの.町を歩いていると,阿保の宿という看板を見かけた.伊勢へ旅する喜六たちが泊まるならここ.

"二本木、垣外、これから阿保越へ出て参りました"(第三回(こび茶)) |

阿保宿常夜燈 |

|

2016 |

| 伊勢地 |

いせじ |

<東の旅>発掘(11)(長者番付)(上方芸能, (30) (1973)) |

伊賀市伊勢路 |

露の五郎が『上方芸能』に15回にわたって連載した「東の旅」の復活の試みで,「長者番付」の舞台として登場する.今は伊勢路と称する.初瀬街道青山峠の西に位置する.かつては,20件ほどの宿屋があって旅人で賑わった.文化11年建の常夜燈が,街道の曲がり角に残っている.

"阿保で一泊致しました二人、明る日は伊勢地へかかってまいりました"(<東の旅>発掘(11)) |

伊勢路宿 |

|

2025 |

| 垣外 |

かいと |

第三回(こび茶)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898))など |

津市白山町垣内 |

垣内(かいと).青山峠の西側の宿.近鉄でももっとも秘境感ただよう東青山駅から,じめっとしたガードをくぐって行けるが,街道への案内は何もない.国道165号から分かれた沢沿いの道が旧街道.青山大権現の碑がある山ノ神をすぎると,どの家も同じノレンをさげていた.駅との往復では,誰にもすれ違わなかった.江戸末期には戸数70戸,旅籠の収容人数300人を数えたという.

"二本木、垣外、これから阿保越へ出て参りました"(第三回(こび茶)) |

垣内宿 |

|

2019 |

| 二本木 |

にほんぎ |

第二回(王子の白狐)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898))など |

津市白山町二本木 |

初瀬街道二本木宿.近鉄大三駅からすぐ.旅籠屋の姿を残す下角屋と,今は味噌醤油をつくっている丁字屋が向かいあっている.

"親爺さん、二本木へはもう何里ほどあるナ"(第二回(王子の白狐)) |

二本木宿角屋 |

|

2016 |

| 大野木 |

おおのき |

第二回(王子の白狐)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898))など |

津市一志町大仰 |

大仰(おおのき).ここで雲津川を渡る.今の大仰橋の200mほど下流に,かつては板橋が架かっていた.常夜燈と大仰有料橋跡の碑が残っている.大仰は駅から離れているので,訪問の時は,近鉄石橋駅と名松線井関駅を徒歩でつないだ.

"ここは大野木でございます"(第二回(王子の白狐)) |

大仰有料橋あと |

|

2019 |

| 田尻 |

たじり |

道中意見(笑福亭松鶴落語集, 三芳屋 (1914)) |

津市一志町田尻 |

旧一志町の中心部.市街地となっていて宿の名残は少ない.写真の道標は,明治27年に建てられたもので,道路際の田尻公会所敷地に移設されている.右さんぐう道 左津久居ミちとある.ベビースターラーメンでおなじみのおやつカンパニーは,田尻に本社がある.用例は"タヌキめ"の地名織り込み.

"ココナ狐めが、田尻めが"(道中意見) |

田尻宿道標 |

|

2019 |

| 畑 |

はた |

第一回(宿屋の仇討)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898))など |

津市一志町八太 |

八太(はた).一志から波瀬川にかかる八太橋を渡ると,街道はまもなく八太の七曲りという屈曲した道に入る.一志東小学校のところに,橋柱のような形をした道標が残っている.下部が土に埋まっていて,文字は読めなかった.

"やッて参りましたのが丁度畑の宿"(第一回(宿屋の仇討)) |

八太の七曲り |

|

2019 |

| 小川 |

おがわ |

第一回(宿屋の仇討)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898)) |

松阪市嬉野町中川 |

中村川の小川橋を渡ると小川の集落.小川神社は明治期に村内の神社を合祀したもの.火袋が落ちてしまったか,寸胴の常夜燈が愛らしい.最寄りは近鉄伊勢中川駅で,直通特急列車用のデルタ線がある日本でも珍しい駅.

"松阪、六軒、小川と、段々やッて参りました"(第一回(宿屋の仇討)) |

小川神社と常夜燈 |

|

2016 |

| 六軒 |

ろっけん |

第一回(宿屋の仇討)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898)) |

松阪市六軒町 |

六軒で,初瀬街道は伊勢参宮道と合流する.三渡(みわたり)橋の改修で,道標と常夜燈は移設中だった.渡し場が3ヶ所あったため三渡川の名がつく.

"松阪、六軒、小川と、段々やッて参りました"(第一回(宿屋の仇討)) |

六軒三渡川 |

|

2016 |

| 伊勢本街道 |

いせほんかいどう |

七度狐(喜迴少年3:2) 1件1題 (上方1件) |

三重県 |

「七度狐」は「東の旅」の一部.演者の桂文我は,これまでの演出をくつがえし,伊勢本街道を通るルートで演じる.同じ文我師の「高宮川天狗酒盛」などにも登場.伊勢本街道は,鉄道路線や主要道から離れているため,もっとも昔の旅の雰囲気が味わえるルート.

"伊勢本街道の山道や、鈴鹿の峠に比べたら楽なものや"(走り餅) |

伊勢本街道櫃坂 |

|

2016 |

| 美杉 |

みすぎ |

こいつはええ(じごくごくらく伊勢まいり, 童心社 (2014)) |

津市 |

旧一志郡美杉町.「じごくごくらく伊勢まいり」は子供用の本で,「こいつはええ」は「鯉津栄之助」(東京の「こび茶」)のこと.街道は,名松線の終点,美杉町の奥津を通る.奥津宿は各戸に工夫をこらした暖簾が下がる.造り酒屋や写真のぬしやなど,町並みを見るのも楽しい.

"美杉(みすぎ)の手前までやってくると、役人が街道を通る者を調べております"(こいつはええ) |

奥津宿 |

|

2010 |

| 上多気 |

かみたげ |

三人旅(伊勢参宮神賑, 青蛙房 (2014)) |

津市美杉町上多気 |

飼坂峠と櫃坂という難所にはさまれた山あいの多気宿.北畠氏の館が多気に置かれた.庭園は国名勝.八手俣川に架かる大橋の西に,元治2(1865)年の常夜燈と嘉永6(1853)年建の道標が立つ.すぐいせ道の裏面を見ると,すぐはせ道.まっすぐではあるが,全然すぐではない.

"喜六・清八が、榛原、神末、上多気を過ぎて"(三人旅) |

伊勢道道標 |

|

2016 |

| 宮前村 |

みやまえむら |

長者番付(青三木助:10) など 2件1題 (東京2件) |

松阪市飯高町宮前か |

松阪の在とあるだけなので宮前の特定は難しい.旧飯高町の宮前は和歌山街道に面し,宮(花岡神社)の前が地名の由来.

"伊勢の松阪の在に宮前村というところがある"(長者番付) |

宮の前 花岡神社 |

|

2003 |

| 大石 |

おいし |

馬方(じごくごくらく伊勢まいり, 童心社 (2014)) |

松阪市大石町 |

大石(おいし).今でも通行の難所である仁坂峠を下りると,松阪市に入る.大石不動尊は弘法大師の創建と伝え,2つに分かれて落ちる夫婦滝が見どころ.

"美杉をすぎて、峠を下ると、櫛田川の流れにそって、大石へ出ます"(馬方) |

大石不動尊と夫婦滝 |

|

2016 |

| 櫛田川 |

くしだがわ |

馬方(じごくごくらく伊勢まいり, 童心社 (2014)) |

松阪市 |

大石手前.旧飯南町で伊勢本街道は櫛田川にぶつかり,眺望が開ける.

"美杉をすぎて、峠を下ると、櫛田川の流れにそって、大石へ出ます"(馬方) |

櫛田川 |

|

2016 |

| 津留の渡し |

つるのわたし |

三人旅(伊勢参宮神賑, 青蛙房 (2014)) |

多気郡多気町津留 |

いったん櫛田川と分かれた街道は,津留橋のところで再び櫛田川を渡る.街道の難所で,川の上に張られた綱を船に乗った人がたぐって渡る綱渡しだった.川止めの目安となる,はかり石が川の中にある.伊勢湾台風で流され,再建された.

"道中で出会うた源兵衛と一緒に、津留の渡しを越えて"(三人旅) |

道標とはかり岩 |

|

2016 |

| 相可 |

おうか |

三人旅(伊勢参宮神賑, 青蛙房 (2014)) |

多気郡多気町相可 |

相可宿.まつかさ餅を商う長新本舗は,元禄年間創業という.表面にめし粒がそのままついている姿から,まつかさ餅のネーミング.中は黒砂糖のあんこで,賞味期限は当日限り.奥に見える道標は,文久3年の銘があるが,指さし矢印も彫られている.

"相可から田丸の手前まで、やって参りました"(三人旅) |

まつかさ餅長新本舗と道標 |

|

2016 |

| 田丸 |

たまる |

長者番付(旺文小さん1:08) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

度会郡玉城町田丸 |

三井成功譚で使用.田丸は,伊勢本街道の城下町.紀州藩の田丸領として,久野氏が城代を勤めた.田丸出身の名士は朝日新聞創設者の村山龍平.

"三井だって先祖はあんなに大金持じゃねえ(中略)伊勢の田丸ってえ所で宿をとりはぐれちまって"(長者番付) |

田丸城 |

|

2002 |

| 伊勢神宮 |

いせじんぐう |

百人坊主(立名人名演05:16) など 127件63題 (圓朝7件, 東京62件, 上方58件) |

伊勢市 |

落語では,"伊勢参り","伊勢詣り","伊勢参宮"という表現で登場することが大部分.登場回数は多いが,「東の旅」でも参宮場面はわずかしか描かれていない.伊勢神宮の正式名称を"神宮"と言うのは,よく聞くトリビア.

"またけんかするといけねえで、それでことしは伊勢参りを見合わすと名主さまがいわっしゃった"(百人坊主) |

伊勢神宮宇治橋 |

|

2016 |

| 神路山 |

かみじやま |

お伊勢参り(新和上方復刻:17) 1件1題 (上方1件) |

伊勢市宇治今在家町 |

宇治橋右手,五十鈴川中流一帯を指す.

"このむかいの山が神路山と言うのんや"(お伊勢参り) |

神路山 |

|

2002 |

| 志摩 |

しま |

鮑貝(三一上方2:23) など 5件2題 (上方5件) |

志摩市・鳥羽市 |

旧国名.三重県のうち,志摩半島あたり.志摩磯部,恵利原に鸚鵡石がある.この石の前で話すと離れた場所に声が伝送されるパワーストーン.歌舞伎の名せりふ抜き書きも鸚鵡石という.

"熨寸の根本は志州鳥羽浦志摩浦で海女が漁業する"(鮑貝) |

鸚鵡石 |

|

2002 |

| 鳥羽 |

とば |

鮑のし(弘文志ん生6:08) など 7件3題 (東京4件, 上方3件) |

鳥羽市あたり |

志州鳥羽浦志摩浦.「鮑のし」の海女さんが主な用例.鳥羽市国崎町の鎧崎海岸には,海士潜女神社や奉納鮑調製所がある.

"鮑ッてものはなァ、志州鳥羽浦で海女が獲るんだァ"(鮑のし) |

鳥羽湾をのぞむ |

|

2002 |

| 鳥羽水族館 |

とばすいぞくかん |

さよなら動物園(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) |

鳥羽市鳥羽3-3-6 |

桂三枝(文枝)の新作に登場.50年以上の歴史の老舗水族館.

"鳥羽水族館です。あすこは施設が大きいからな"(さよなら動物園) |

鳥羽水族館 |

|

2007 |

| 的矢 |

まとや |

なでしこ(柳家花緑の同時代ラクゴ集, 竹書房 (2016)) |

志摩市磯部町的矢 |

サッカーワールドカップの勝敗を予言したタコ,パウル君のあてこみ.ひいきチームを勝たそうとする店主のせこい技.的矢湾は,紫外線滅菌した海水で体内を洗ったブランドカキが名物.

"日本の旗には、タコの大好物,最高級で、ぷりっぷりの的矢牡蠣をしこむ"(なでしこ) |

的矢かき養殖所 |

|

2016 |

| 磯部 |

いそべ |

お伊勢参り(新和上方復刻:17) 1件1題 (上方1件) |

志摩市 |

旧志摩郡磯部町.浅草雷門脇の磯部大神宮は洒脱なお方で,門跡さんと女郎買いにいった.今は聞くことのできない「大神宮の女郎買い」.その本家がここ,内宮の別宮,伊雑宮(いざわのみや/いぞうぐう).

"おもに比丘尼と申しますと、磯辺から出ますので"(お伊勢参り) |

伊雑宮 |

|

2002 |

| 東宮:鵜倉 |

うくら |

河村瑞賢(にっかつ談志:5) 1件1題 (東京1件) |

度会郡南伊勢町東宮 |

河村瑞賢は東宮生まれ.鵜倉は東宮村,贄浦,奈屋浦,慥柄浦からなるので,本文の"東宮村鵜倉"ではすわりが悪い.河村瑞賢生誕地の碑は1919年の建.

"伊勢ノ国度会ノ郡東宮村鵜倉。此処に住居を致します河村政次"(河村瑞賢) |

河村瑞賢生誕地の碑 |

|

2002 |

| 東宮:八幡 |

はちまん |

河村瑞賢(にっかつ談志:5) 1件1題 (東京1件) |

度会郡南伊勢町東宮487 |

河村瑞賢が現 八柱神社の鳥居を奉納した.寛文3(1663)年の銘がある.バスならば伊勢市から道方で町営バスに乗換.半日がかりは覚悟しないといけない.

"生れ故郷の東宮村に八幡様を勧請して此れを祀り神社を建てて寄進をした"(河村瑞賢) |

八柱神社の鳥居 |

|

2002 |

| 辰巳の渡 |

たつみのわたし |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

三重県か |

伊賀の街道の要所にある渡しに描かれているが不明.これは,大阪の豪商辰巳屋の逸話.

"辰己屋というこの人は伊賀の辰巳の渡守やった"(運附酒) |

|

|

|

| 三重市 |

みえし |

初恋(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) |

架空 |

三重県三重市.

"三重市、三重市て、近鉄に乗って伊勢におまいりするのと違うぞ"(初恋) |

|

|

|

三重県

三重県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜