| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 愛知県 |

あいちけん |

九段目(青圓生07:01) など 7件5題 (東京5件, 上方2件) |

愛知県 |

尾張名古屋は城でもつ.県庁も市役所も名古屋好みのお城を冠ってござる.帝冠様式の大建築で,国重要文化財.

鳳来寺山中を出発し,豊橋に出た後,東海道を西に進む.知多半島に寄り道してから,名古屋市内を一巡りして,岐阜県境の犬山へ抜けるルートで落語地名を紹介する.

"名古屋ばかりが愛知県てえ訳じゃァない、なんでもずゥッと在の方でね、もとは万歳の太夫さんだったんだ"(九段目) |

愛知県庁と名古屋市役所 |

|

2008 |

| 三河 |

みかわ |

萬歳(騒人名作12:17) など 30件16題 (圓朝1件, 東京14件, 上方15件) |

愛知県 |

旧国名.愛知県の東部.三河万歳の本場として,別項の西尾の地名が出る.「万歳の遊び」「九段目」に万歳の太夫が登場する.「掛取万歳」の三河屋の番頭も万歳に心を奪われる.写真の右手は扇を手にした太夫,左側は鼓を叩いて合いの手を入れる才蔵になる.用例にあるように,才蔵は野州栃木あたりの出身が多く,江戸日本橋四日市の才蔵市でペアを組む習慣があった.

"妙なもので、三河から萬歳が出て、野州から才蔵が出る"(萬歳) |

三河万歳人形 |

|

2022 |

| 尾張 |

おわり |

山崎屋(講明治大正7:04) など 36件19題 (圓朝2件, 東京27件, 上方7件) |

愛知県 |

旧国名.愛知県の西部.将軍家,御三家それぞれ,微妙にデザインの違う三つ葉葵の御紋を掲げた.「紀州」は,遠慮をしたせいで将軍職につきそこねた尾州公が主人公になる.源頼朝の出生地に建立された誓願寺(名古屋市熱田区白鳥2)の山門には,葵の御紋が打ちつけられてている.

"この三家というのは、ェェ、水戸に紀州に尾州と、こう御三家から一人出た"(紀州) |

三つ葉葵御紋 |

|

2022 |

| 鳳来寺山 |

ほうらいじさん |

姫かたり(定本 九州吹戻し, 新人物往来社 (2001)) |

新城市 |

旧南設楽郡鳳来町.「姫かたり」の中で鳳来寺の地名が数件.標高684m.本長篠駅から鳳来寺門前までバス.車では鳳来寺近くまで登れる.山頂へは鳳来寺本堂から約30分.屹立した鏡岩に代表される荒々しい山容.

"この寺は、鳳来寺山と申す深い山の上に鎮座坐しまして"(姫かたり) |

鳳来寺山頂 |

|

2007 |

| 鳳来寺 |

ほうらいじ |

姫かたり(定本 九州吹戻し, 新人物往来社 (2001)) |

新城市門谷鳳来寺 |

「姫かたり」の本文にあるように鳳来寺へは1500段あまりの石段を登ってゆく.途中には破却された坊の跡.

"三河国に鳳来寺と云う御寺が御座んすが"(姫かたり) |

鳳来寺石段 |

|

2007 |

| 鳳来寺:命の水 |

いのちのみず |

姫かたり(定本 九州吹戻し, 新人物往来社 (2001)) |

新城市門谷鳳来寺 |

「姫かたり」,浅草寺歳の市の売り声.市や負けた しめか飾りか橙か.ダイダイ,ユズの説明で登場.実際に行ってみると,かなり脚色されていることがわかる.たしかに,石段途中の松高院に水場とユズの大木があった.

"為に、神里の人は、命の水、と名附んで大切に致して居ります"(姫かたり) |

松高院のユズ |

|

2007 |

| 鳳来寺:東照宮 |

とうしょうぐう |

姫かたり(定本 九州吹戻し, 新人物往来社 (2001)) |

新城市門谷鳳来寺 |

鳳来寺本堂の東に現存.

"東照神君家康公を祀り、名附けて是を三河の東照宮"(姫かたり) |

東照宮 |

|

2007 |

| 長篠 |

ながしの |

徳川家康(新撰落語 福, 博文館 (1900))など |

新城市 |

天正3(1575)年,武田勝頼と織田・徳川鉄砲隊との長篠の戦の舞台.鶯亭金升の明治時代の新作「徳川家康」に登場.鳥居強右衛門は,長篠城包囲の危機を徳川方に知らせ,長篠城に戻り援軍到来を告げて磔刑になった烈士.

"武田勝頼が大軍を率いて城を囲みました これから長篠大合戦のお話 あまり長篠ですからちょっと一息"(徳川家康) |

鳥居強右衛門磔死之趾 |

|

2015 |

| 鳶の巣山 |

とびのすやま |

お婆さん三代姿(毎日三百年3:11) 1件1題 (東京1件) |

新城市鳳来町乗本 |

長篠の古戦場.大久保彦左衛門初陣の決まり文句.長篠城の対岸.鳥居駅または長篠城駅から徒歩.長篠城趾史跡保存館ではユニークなディスプレイ.銃眼よろしく見所をねらい撃ち.

"大久保彦左衛門というお爺さんは、十六歳、鳶の巣文字山の初陣を皮切りに"(お婆さん三代姿) |

長篠之役鳶ヶ巣陣戦没将士之墓 |

|

2015 |

| 新城 |

しんしろ |

怨みの鏡 中村鷹十郎(文芸倶楽部, 29(09) (1923)) |

新城市 |

「怨みの鏡 中村鷹十郎」は,「役者三面鏡」という怪談噺.飯田線沿線の新城は,伊那街道と挙母街道が交差していた.橋向の道標が残っている.見に行ったのは,新城に惹かれて城の跡.新しい新城城と古い新城古城が隣接している.標柱しかなかった.

"この一座で二三ヶ所打っている内に、三州の新城と云ふ所から買ひに来た"(怨みの鏡 中村鷹十郎) |

新城古城跡 |

|

2016 |

| 豊川鉄道 |

とよかわてつどう |

旅行の鶴(講明治大正6:03) 1件1題 (東京1件) |

豊橋市,豊川市など |

豊川鉄道は1897年豊橋−豊川間の敷設に始まる.現在の飯田線南部.旧私鉄の縁で,名鉄と飯田線は豊橋駅ホームや線路を共用している.

"イヤ豊川鉄道が見える"(旅行の鶴) |

飯田線 下地−小坂井 |

|

1999 |

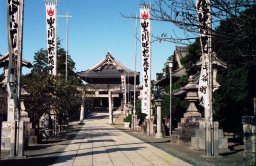

| 豊川稲荷 |

とよかわいなり |

木の葉狐(講昭和戦前2:11) など 20件10題 (東京19件, 上方1件) |

豊川市豊川町1 |

曹洞宗妙厳寺豊川閣.茶枳尼天を祀る.三大○○ではたいてい2つまでは文句なく,あとの1つがお国自慢.三大稲荷の場合,伏見,豊川までは異論のないところか.「木の葉狐」は豊川稲荷のお使いが,木の葉のままのお礼を渡すところが,他のキツネの噺とちがうところ.

"豊川稲荷大明神々々々々と三度念じれば小判になるというから、これを持って遊びに来たんだ"(木の葉狐) |

豊川稲荷 |

|

1984 |

| 牛久保 |

うしくぼ |

駅名読み込み川柳大会(牧野駅名:1) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

豊川市牛久保町 |

牛のつく駅名として登場.見どころとしては,今川義元公,山本勘助の墓や,道路をごろごろと転がる奇祭うなごうじ祭があげられる.うなごうじとは,ウジ虫のこと.かつて牛久保はタンスをはじめとする家具づくりで知られていた.豊川駅まで歩いてみたところ,ぽつぽつと家具店や家具工芸店を見かけた.

"牛久保のタンスで嫁入り道具でき"(駅名読み込み川柳大会) |

牛久保の家具店 |

|

2024 |

| 吉田 |

よしだ |

洒落小町(講昭和戦前1:15) など 7件4題 (東京7件) |

豊橋市 |

明治以前の豊橋の呼び名.「洒落小町」に出てくる"足駄通れば二階から招く"の洒落を生かすため豊橋に合さなかった."しかも鹿の子の振り袖で"と吉田宿名物の遊女が客を招いた.

"なるほど、吉田通れば二階から招くか。うまいな"(洒落小町) |

吉田城 |

|

1999 |

| 豊橋 |

とよはし |

義太夫がたり(講明治大正7:38) など 10件7題 (東京10件) |

豊橋市 |

旧名の吉田と区別した.名物は菜飯田楽.塩味の大根葉を刻み込んだ飯と八帖味噌を塗った田楽豆腐.文政年間創業のきく宗は旧東海道に面する.

"豊橋へ行って豊川様をお詣りして"(義太夫がたり) |

きく宗菜飯田楽 |

|

2012 |

| 豊橋:吉田橋 |

よしだばし |

吉田の焼打ち(三一談志3:14) 1件1題 (東京1件) |

豊橋市船町〜下地町 |

吉田橋は現在の豊橋.今の豊橋のやや下流,東海道にかかっていた木橋.

"この先に吉田橋って、橋があるだろ"(吉田の焼打ち) |

豊橋 |

|

1997 |

| 豊橋:源空寺 |

げんくうじ |

吉田の焼打ち(三一談志3:14) 1件1題 (東京1件) |

豊橋市か |

不明.架空か.

"燃えてるよう。源空寺様だよっ"(吉田の焼打ち) |

|

|

|

| 豊橋:春見山 |

はるみやま |

吉田の焼打ち(三一談志3:14) 1件1題 (東京1件) |

豊橋市か |

不明.架空か.

"追った。逃げた。春見山の麓まで来て"(吉田の焼打ち) |

|

|

|

| 渥美半島 |

あつみはんとう |

新・月のじゃがりこ(円丈落語全集 2, 円丈全集委員会 (2017)) |

田原市など |

三遊亭圓丈の新作に登場する.名古屋の人が始末屋であるとの説明.2つの半島がつかんでいるのは三河湾.渥美半島の途中までは豊橋鉄道,その先はバスで行く.砂浜を利用したメロン栽培,菜の花,大あさりが有名.

"知多半島と渥美半島が、両手を狭めて一旦入ったもんは二度と出さん"(新・月のじゃがりこ) |

伊良湖岬 |

|

2017 |

| 野間 |

のま |

蜀山人(三一談志5:07) 1件1題 (東京1件) |

知多郡美浜町野間 |

長田忠致が源義朝を入浴中に暗殺.義朝墓は大御堂寺にある.名鉄知多新線野間駅から徒歩.小太刀一本あればと悔やんだ義朝を悼み,木太刀を納める.暗殺の場の風呂場跡は駅東の法山寺の裾.

"好きならば 随分酒を飲むがよし 飲まで死んだる 義朝もあり"(蜀山人) |

大御堂寺 源義朝墓 |

|

2010 |

| 内海 |

うつみ |

源平盛衰記(立名人名演07:06) 1件1題 (東京1件) |

知多郡南知多町内海 |

古くは野間内海庄と呼んだが,現在は両者は別行政区.合併して日本一の馬鹿地名,南セントレア市が発足しかけたが賢明なる住民投票により否決.源義朝一行の上陸地.唐人お吉の出身地でもあり,白鷺橋そばに像が立つ.蝮のお政の墓が宝積院にある.

"義朝公が平治の乱で敗北をして、野間の内海の長田親子の所に厄介になっているあいだに"(源平盛衰記) |

唐人お吉出生地 |

|

2010 |

| ろっかん山 |

ろっかんやま |

和太郎牛(大日本図書館07:01) 1件1題 (東京1件) |

知多郡武豊町六貫山あたり |

六貫山.新見南吉の原作「和太郎さんと牛」を三遊亭圓窓(6)が翻案.原作では扶桑のそばではなく,知多半島に実在するなだらかな丘陵にある実在地名.名鉄河和線知多武豊駅の西1.3km.

"えにしだの花じゃ。ろっかん山のてっぺんに咲くだけの花だ"(和太郎牛) |

六貫山 |

|

2002 |

| 亀崎 |

かめざき |

菊模様延命袋(金松堂 (1892)) |

半田市亀崎 |

今は衰退したが,亀崎は酒造業とならんで,酒の積み出しが盛んだった.混み合った民家の間を,路地が海に向けて下っている坂の町.日本最古の現役駅舎と呼ばれる武豊線亀崎駅が最寄り.

"志州の鳥羽浦から尾張の亀崎へ参りましたが,あの辺はご案内の通り酒ができます"(菊模様延命袋) |

亀崎酒造蔵 |

|

2020 |

| 西尾 |

にしお |

九段目(騒人名作05:20) など 7件3題 (圓朝5件, 東京2件) |

西尾市 |

「九段目」では目の不自由な元三河万歳と「にゅう」の主人公の出身地.次項にあるように万歳の盛んな土地だったが,今は観光案内所で尋ねても,万歳については何の情報も得られなかった.今はお茶,特に抹茶(碾茶)が特産.

"私の国は三州の西尾でござりまして、なかなか芸事が流行りますで"(九段目) |

西尾茶畑 |

|

2008 |

| 西尾:森下村 |

もりした |

萬歳(騒人名作12:17) 1件1題 (東京1件) |

西尾市上町あたり |

この「万歳の遊び」では,三河万歳の出身地をさらに西尾の森下村とまで言っている.西尾市上町あたりを古くは森下と呼んだ.この地は,三河万歳の起源といわれ,三河万歳の別名が森下万歳.

"三河国西尾在森下村辺へ参ってみますと、家ごとに萬歳の表札が打ってございます"(萬歳) |

|

|

|

| 蒲郡 |

がまごおり |

反対車(太田藤志楼2:08) 1件1題 (東京1件) |

蒲郡市 |

「反対車」の韋駄天車夫がF1マシンを追い抜いた場所.写真は,タコもくつろぐ南洋のような竹島そばの公園.

"中嶋と勝負してね、蒲郡で抜きまして"(反対車) |

蒲郡港 |

|

2001 |

| 御油 |

ごゆ |

東海道御油並木(正岡風流艶色:4) など 2件2題 (東京2件) |

豊川市御油町 |

東海道御油宿.現在も御油から赤坂へかけて松並木が残る.「東海道中膝栗毛」で弥次喜多がキツネに化かされる.正岡容が紹介する「東海道御油並木」は,今では絶対にできない噺.赤坂宿で瞽女と契った旅人が計略を使って別れる.瞽女が川に入ったので,身投げをするのかと見ると,腰まで浸かって股間を清めたという落ち.これ以上詳しくは書けない.柳家蝠丸(文治(10)の父)が演じたという.

"大江戸を離れて遠い三州御油のはずれに、この男をして美しい盲女と同棲せしめ"(東海道御油並木) |

東海道松並木 |

|

2012 |

| 赤坂 |

あかさか |

御神酒徳利(旺文鑑賞2:05) 1件1題 (東京1件) |

豊川市赤坂町 |

東海道赤坂宿.赤坂宿−御油宿は2kmも離れていない.関川神社には芭蕉句碑がある.夏の月御油より出て赤坂や.大橋屋は東海道に残る現役の旅籠屋(2015年3月に廃業).広重の描いた赤坂宿の宿屋という.宿の中庭にある蘇鉄が印象的な構図.このソテツは近くの浄泉寺に移植されており,もはや確かめようもない.

"赤坂、御油は昼の月"(御神酒徳利) |

旅籠大橋屋 |

|

2012 |

| 山中 |

やまなか |

地蔵の騒動(講談雑誌, 20(5) (1934)) |

岡崎市舞木町 |

「地蔵の騒動」は,『東海道中膝栗毛』を題材にした連作落語.『講談雑誌』に掲載された.赤坂から岡崎までの地名が一気に言い立てられるだけで,ストーリー的には,四日市の宿屋で地蔵に夜這いする件が描かれている.山中は,古くは山中郷として記される土地で,地域内に山中八幡がある.藤川宿(次項)と岡崎宿の間にあたり,東海道五十三次には含まれていない.名電山中駅を降りると,目の前を東海道が通っている.細い道は,ここが旧街道であった風情を残している.

"翌朝は早く立ちまして、山中から藤川へかかりました宿外れ"(地蔵の騒動) |

東海道山中あたり |

|

2024 |

| 藤川 |

ふじかわ |

水戸黄門西国巡遊記(駸々堂(1895))など |

岡崎市藤川町 |

東海道の道中付け.宿場の名前が出てくるだけ.脇本陣跡に資料館があり,本陣跡の石垣が残っている.名鉄の藤川駅から徒歩.

"豊橋、御油、赤阪、藤川の宿々をお通りに相成り"(水戸黄門西国巡遊記) |

藤川宿本陣跡と石垣 |

|

2016 |

| 岡崎 |

おかざき |

兵庫船(三一上方2:09) など 8件5題 (東京4件, 上方4件) |

岡崎市 |

"五万石でも岡崎様はお城櫓に船が着く"にちなみ,乙川畔の船着き場には花崗岩造りの船がおかれている.帆にはわざわざ葵紋と五万石のレリーフがある.五万石積める超大型船ではない.

"五万石でも、岡崎さんは、お城下まで船が着くという唄がおます"(兵庫船) |

岡崎城船着き場 |

|

2010 |

| 岡崎:本陣 |

ほんじん |

左甚五郎 美術の誉(駸々堂 (1889))など |

岡崎市伝馬通あたり |

東海土でも指折りの大きな宿で,本陣は3軒あった.宿内の街道は,二十七曲りと呼ばれる鍵の手が続いている.伝馬通一丁目の交差点に本陣・脇本陣を示すかわいらしい騎馬像と,西本陣跡の碑がある.

"お乗物は御本陣へお着きになりました"(左甚五郎 美術の誉) |

岡崎西本陣前角標柱 |

|

2016 |

| 岡崎城 |

おかざきじょう |

徳川家康(新選落語 福, 博文館 (1900)) |

岡崎市康生町 |

徳川家康生誕地.明治維新で廃城になり,岡崎公園となる.現在の天守は復元されたもの.城内には,家康胞衣塚や産湯の井戸がある.

"元康公は織田信長と仲をよくして三州岡崎の城に御出になる"(徳川家康) |

岡崎城徳川家康胞衣塚 |

|

2016 |

| 大樹寺 |

だいじゅじ |

山岡角兵衛(柳家小満ん口演用「てきすと」 10, てきすとの会 (2015)) |

岡崎市鴨田町広元5-1 |

浄土宗成道山大樹寺.桶狭間の戦いに敗れた松平元康(家康)が逃げ込んだ寺.以後,家康をはじめ歴代将軍の位牌をおさめる.大樹寺から総門を通して岡崎の町まで一直線に見通せるという.名鉄東岡崎駅からのバスが便利.

"徳川家、松平家、代々の菩提寺てえものが、遙か昔から三河の<大樹寺>へ祀られるように成りまして"(山岡角兵衛) |

大樹寺扁額 |

|

2019 |

| 矢矧橋 |

やはぎばし |

橋の結婚(講明治大正6:26) など 4件2題 (東京4件) |

岡崎市矢作町〜八帖町 |

矢作橋(やはぎばし).豊臣秀吉と蜂須賀小六の対面の故事.実はその時にはまだ橋がかかかっていなかったという.矢作橋北西詰には,2人の出合像がある.その脇には旧橋の親柱が残されている.

"その傍は矢矧の橋の出品で、太閤殿下が日吉丸といった頃の飯桶に菰"(橋の結婚) |

矢作橋出合之像 |

|

2016 |

| 矢矧 |

やはぎ |

寝床(柳家小満ん口演用「てきすと」 17, てきすとの会 (2016)) |

岡崎市矢作町あたり |

寝床の枕.奥州へ向かう牛若丸は,矢作の長者の娘浄瑠璃姫と出会うが,薄墨の笛を渡して義経は去ってしまう.その後,浄瑠璃姫は入水するという物語.岡崎城に浄瑠璃姫の供養塔,誓願寺(矢作町)や成就院(吹矢町)に墓がある.

"その昔、東海道三州矢矧の宿の、長者の娘で浄瑠璃姫という美人がおりまして"(寝床) |

浄瑠璃姫供養塔 |

|

2016 |

| 今村 |

いまむら |

地蔵の騒動(講談雑誌, 20(5) (1934)) |

安城市今本町あたり |

「地蔵の騒動」は,『東海道中膝栗毛』を題材にした連作落語.『講談雑誌』に掲載された.岡崎から四日市までの地名が一気に言い立てられるだけで,ストーリー的には,四日市の宿屋で地蔵に夜這いする件が描かれている.坂町は,十返舎一九の原作ではうたふ坂町(宇頭は岡崎市内)とある.尾崎は安城市尾崎,池鯉鮒(別項)は知立市になる.宇頭の西方にあたる尾崎の熊野神社の前には,一里塚の跡や予科練の記念碑が置かれている.宇頭から今村にかけて,ところどころに東海道の松並木が残っている.

"岡崎から矢はぎの橋、坂町、尾崎、今村、池鯉鮒とまゐりまして"(地蔵の騒動) |

今村の松並木 |

|

2024 |

| 挙母 |

ころも |

らくだ(三一談志5:09) 1件1題 (東京1件) |

豊田市 |

1959年挙母市から企業名にちなむ豊田市と改称した.挙母藩2万石は,寛永期から内藤家の支配であった.洞泉寺に内藤家の墓所があり,7代藩主文成をはじめとする7基の墓が並んでいる.

"参州挙母内藤家の屋敷"(らくだ)

| 挙母藩内藤家墓所 |

|

2024 |

| 長久手 |

ながくて |

三味線栗毛(桃源圓歌:07) など 2件1題 (東京2件) |

長久手市 |

天正12(1584)年,秀吉,家康軍の戦.リニモ長久手古戦場駅ができて訪問が楽になった.古戦場跡が公園として整備されている.近くには庄九郎塚,武蔵塚などが点在する.

"東照神君、長久手の戦いで乗りましたのが鶴巻"(三味線栗毛) |

長久手古戦場碑 |

|

2008 |

| 八橋 |

やつはし |

難題話(講明治大正5:46) 1件1題 (東京1件) |

知立市八橋町 |

歌枕.名鉄三河線三河八橋駅からすぐ.杜若で有名な無量寿寺(八橋町寺内61)には,寛保2(1742)年建の八橋碑,業平竹,一本薄,杜若姫供養塔など見どころだくさん.かきつばた我に発句のおもひあり(芭蕉).

"麿は在五中将業平ぢゃが(中略)何でも見たことのある方ぢゃと……そうそう参河の八橋や隅田川の渡し場でも"(難題話) |

無量寿寺杜若畑 |

|

2008 |

| 池鯉鮒 |

ちりふな |

水戸黄門西国巡遊記(駸々堂(1895))など |

知立市 |

「水戸黄門西国巡遊記」は,演者と書かれている笑福亭松鶴(3)もウソのいい加減な速記.ルビの"ちりふなは"もちろん,ちりふ(知立)が正しい.東海道の宿場.馬市が立った記念碑がある.名物のあんまきは,知立駅構内にも売店がある.昔ながらの木箱に入れて運ばれてくる.

"四人連れで岡崎から池鯉鮒、鳴海、名古屋"(水戸黄門西国巡遊記) |

知立の大あんまき |

|

2016 |

| 刈谷 |

かりや |

宮の越検校(華の江戸, (11) (1897)) |

刈谷市 |

「宮の越検校」は,盲人の宮の越が主人公.「春の海」の曲で知られる箏曲家宮城道雄は,1956年刈谷駅近くを走行中の急行銀河から転落死した.三重塔の形をした供養塔には「春の海」の譜面が彫られている."盲人の参拝者のために"と,塔の形や点字の説明が刻まれた副碑(みやぎせんせい てんじひ)が脇にある.場所は刈谷駅の東600mほどの小高いところ.

"之れは天保の中頃に三州苅谷の町に文の市と申します、按摩の親方株がございます"(宮の越検校) |

宮城先生点字碑 |

|

2020 |

| 桶狭間 |

おけはざま |

本能寺(創元米朝6:11) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

豊明市栄町字南館 |

永禄3(1560)年 今川,織田の戦い.今川方が敗れ,織田の覇権が確立した.古戦場跡は国史跡になっている.名鉄中京競馬場前駅からすぐ.七石表,今川義元墓をはじめとする種々の案内や碑が立っている.桶狭間の地名は,名古屋市緑区有松町の大字に残っている.

"桶狭間の一戦より。今川義元を討ち滅ぼし"(本能寺) |

七石表今川義元戦死所 |

|

2008 |

| 有松 |

ありまつ |

天王寺詣り(三一上方1:12) 1件1題 (上方1件) |

名古屋市緑区有松町有松 |

東海道沿い.有松絞りの産地で,開祖竹田庄九郎の巨碑が建つ.服部家は有松絞問屋の町家遺構で,県有形文化財.ここだけでなく各戸にありまつと模様付けした絞りののれんが下がる.

"東海道は鳴海の宿、有松や鳴海絞りの国境"(天王寺詣り) |

井桁屋服部家 |

|

2008 |

| 鳴海 |

なるみ |

ふだんの袴(筑摩古典10:12) など 5件5題 (圓朝2件, 東京2件, 上方1件) |

名古屋市緑区鳴海町 |

東海道の宿駅.知立−宮の間.成海神社は氏神.鳴海の浴衣は,鳴海,有松特産の絞り染め.

"俺ンとっから鳴海の浴衣ァ持ってっていまだに返さない"(ふだんの袴) |

鳴海城址成海神社 |

|

2008 |

| 宮 |

みや |

三人の絵師(偕成少年05:12) 1件1題 (東京1件) |

名古屋市熱田区 |

東海道の宿場.熱田宿と呼ばれることが多い.都々逸発祥之地碑は宿東入口の姥堂境内にある.

"吉田、岡崎、宮、桑名、大津"(三人の絵師) |

都々逸発祥之地碑 |

|

2008 |

| 熱田神社 |

あつたじんじゃ |

汲みたて(青圓生04:08) など 14件9題 (圓朝1件, 東京10件, 上方3件) |

名古屋市熱田区神宮1 |

三種の神器の一つ,草薙剣がご神体.熱田大神,天照大神などが祭神で神明造.遙か昔に参拝したときは人気なくガランとした印象だったが,どうしてどうして参拝客がひきもきらない.反日教育が行き届いたお国の方々を含め.

"市子の節は特有なもので(中略)伊勢は天照大神宮、尾張の国では熱田の宮"(汲みたて) |

熱田神宮拝殿 |

|

2008 |

| 七里の渡 |

しちりのわたし |

猫の茶碗(講明治大正7:08) など 2件1題 (東京2件) |

名古屋市熱田区神戸町〜三重県桑名市船馬町,川口町 |

尾張の熱田宿と伊勢の桑名宿とを結ぶ東海道の舟渡し.宮側,桑名側に常夜燈が残る.途中の海路は埋立でほとんど陸地になってしまった.熱田側には,常夜燈と再建された時の鐘がある.

"蜀山人が東海道の七里の渡しへかかりました"(猫の茶碗) |

七里渡 時の鐘 |

|

2008 |

| 名古屋 |

なごや |

夢の後家(講明治大正2:17) など 93件66題 (圓朝1件, 東京72件, 上方20件) |

名古屋市 |

名古屋めしと呼ばれるように,名古屋には独特の食文化が発展している.ちょっと挙げても,ひつまぶし,味噌カツ,手羽先,あんかけスパ,きしめん,天むすにサービスたっぷりのモーニング.

"御親類の名古屋の叔父さんにそう云います。尾張の国に往って云いつけます"(夢の後家) |

小倉トーストモーニングセット |

|

2022 |

| 中京 |

ちゅうきょう |

続三府の言葉 国訛り(大空SP06:41) など 3件3題 (東京2件, 上方1件) |

名古屋市 |

名古屋の別称.西京は味噌漬けに奪われ,中京は競馬場か? 中京銀行には,なごやめし支店というユニークな支店がある.インターネット専用なので,残念ながら実店舗はなかった.

"中京と申しまして先だって私名古屋へ参りましたら愛知県を廃して名古屋を府にしたいと云うて"(続三府の言葉 国訛り) |

中京銀行本店営業部 |

|

2022 |

| 名古屋:本町 |

ほんまち |

京阪土産の下(講明治大正2:10) 1件1題 (東京1件) |

名古屋市中区の本町通 |

名古屋の中心街.町奉行所や大店が並んでいた.名古屋市の道路元標は,鉄砲町1丁目18の1地先に置かれていた.名古屋街区の中心地として,広小路本町交差点の南東詰めに復元されている.

"わたしの客が名古屋の本町にいるよって、おついでの時一本届けておくれんか"(京阪土産の下) |

名古屋市道路元標(復元) |

|

2022 |

| 名古屋:広小路 |

ひろこうじ |

あちたりこちたり(柳家小満ん口演用「てきすと」 9, てきすとの会 (2015)) |

名古屋市中村区〜中区〜千種区 |

広小路通.名古屋の中心を通る東西路.江戸時代に火除地として設けられた.写真の旧名古屋銀行本店は,ジョサイア・コンドルの孫弟子である鈴木禎次が手がけ,名古屋市都市景観重要建築物に指定されている.現在は,結婚式場としてリニューアルされている.別項の鶴舞公園の噴水塔も,鈴木の作品になる.夜店がならんだ広小路通りの散策は,銀座にならって広ぶらと呼ばれた.広ぶら芸ぶらHistroyとして過去の広小路の風景が説明されている."芸ぶら"が何のことかは全くわからなかった.

"東名高速を突ッ走って、名古屋の広小路までッて、云うわけがねえじゃねえか"(あちたりこちたり) |

広小路旧名古屋銀行本店 |

|

2022 |

| 名古屋:末広町 |

すえひろちょう |

祇園会(騒人名作06:03) 1件1題 (東京1件) |

名古屋市中区栄,大須 |

栄から大須にかけての南北路.若宮八幡神社(栄3-35)は鎮守になる.安永9(1780)年銘の燈籠には末廣町の文字が見られる.

"わたいの大切のお客はんが、尾張名古屋の末広町にいてでやすの"(祇園会) |

若宮八幡社奉納燈籠 |

|

2022 |

| 大洲観音 |

おおすかんのん |

忍ヶ岡加賀屋奇談(東錦, (9) (1892))など |

名古屋市中区大須2-21 |

大須の観音さん.北野山真福寺宝生院.名古屋を代表する寺院.東京で言えば浅草寺にあたる.庶民的なお店も並んでおり,大須演芸場も近い.戦災で失なわれた本堂はコンクリート造りで再建されているが,往時の姿にまでは復興していない.

"大洲の観音前より一里参って宮の宿へ出て"(忍ヶ岡加賀屋奇談) |

大須観音 |

|

2008 |

| 大須演芸場 |

おおすえんげいじょう |

悲しみの大須(円丈落語全集 2, 円丈全集委員会 (2017)) |

名古屋市中区大須2-19 |

かつては芸どころと呼ばれた名古屋.足立秀夫席亭の努力により,強制執行,競売を切り抜け,奇跡的に存続している名古屋唯一の寄席.叶大入.ついに2014年2月に強制執行により閉館.2015年に奇跡の再開を果たした.

"日本で一番客の来ない寄席で他の追随を許さない。格段に客の来ない寄席。それが大須演芸場だったのです"(悲しみの大須) |

大須演芸場 |

|

2008 |

| 大須ういろう |

おおすういろう |

悲しみの大須(円丈落語全集 2, 円丈全集委員会 (2017)) |

名古屋市中区大須2-18 |

大須ういろ.名古屋名物のういろうの有名店で,本店は大須観音そばにある.米粉を蒸すのでどっしりした味わい.大須演芸場の中一面に大須ういろの提灯が飾ってあったというくだり.

"これが名古屋名物のういろうの提灯。大須ういろう"(悲しみの大須) |

大須ういろ本店 |

|

2019 |

| 名古屋:新町通 |

しんまちどおり |

三十石夢の通い路(三一上方2:14) など 5件1題 (上方5件) |

名古屋市東区泉2,3か |

「三十石」の帳付けに出てくる.泉2から3にかけてを新町と呼んだ.教順寺,大光寺がある.写真は,慶長年間から続く御釜師という.

"なごやししんまちどおりにちょうめ"(三十石夢の通い路) |

釜師紫金堂 |

|

2002 |

| 名古屋城 |

なごやじょう |

軽業(創元米朝6:04) など 12件8題 (東京3件, 上方9件) |

名古屋市中区本丸,二の丸,三の丸など |

"尾張名古屋は城で持つ"の文句で頻出.1945年の空襲で天守閣は焼失した.隅櫓(国重文)は残る.見学有料.

"名古屋名城は金の鯱鉾立ち。はあッ"(軽業) |

名古屋城天守閣 |

|

2008 |

| 名古屋城:金の鯱鉾 |

きんのしゃちほこ |

義太夫がたり(講明治大正7:38) など 22件13題 (東京17件, 上方5件) |

名古屋市中区本丸 |

柿木金助が凧に乗って鱗を盗もうとした.空襲で焼失.城内にも展示してある.

"名古屋へ行って金の鯱鉾を見て"(義太夫がたり) |

名古屋城金鯱 |

|

2008 |

| 鶴舞公園 |

つるまいこうえん |

佐藤栄作の正体(立つばめ1:02) など 2件1題 (東京2件) |

名古屋市昭和区鶴舞1 |

鶴舞公園(つるまこうえん)は,名古屋市で最初に作られた市立公園になる.鶴舞(つるまい)駅そばに位置する.公園のシンボルである噴水塔は1910年の共進会を記念して建造された.地下鉄工事の際に解体復元されている.

"鶴舞公園の近くに宿をとって試験場に通ったんですが"(佐藤栄作の正体) |

鶴舞公園噴水塔 |

|

2008 |

| 中村 |

なかむら |

人形買い(青圓生10:01) など 11件6題 (東京9件, 上方2件) |

名古屋市中村区中村町あたり |

豊臣秀吉は中の中村出身.秀吉生誕地は,常泉寺とも豊国神社とも言う.常泉寺(中村区中村町木下屋敷)には秀吉産湯の井戸があり,隣の妙行寺は加藤清正生誕地とされ加藤肥後侯舊里碑がある.いずれも地下鉄中村日赤駅から徒歩.

"尾州愛知郡中の中村、竹阿弥弥助の作にして、幼名を日吉丸といい"(人形買い) |

豊公誕生之地碑 |

|

2008 |

| 亀島 |

かめじま |

猫の茶碗(講明治大正7:08) など 2件1題 (東京2件) |

不明 |

七里の渡しの船内から見える所とあるが不明.こじつけで亀島駅.

"向こうに亀島を見て、月が皓々と冴え渡りました"(猫の茶碗) |

市営地下鉄亀島駅 |

|

2008 |

| 佐屋 |

さや |

つるつる(柳家小満ん口演用「てきすと」 33, てきすとの会 (2019)) |

愛西市佐屋町 |

東海道は,海上七里の渡しを行く東海道に対して,陸上を行くのが佐屋街道.佐屋からは三里の渡しで桑名に至る.佐屋には,松尾芭蕉が宿泊した際に詠んだ句を刻んだ水鶏塚がある.水鶏鳴と人の云へばや佐屋泊.名鉄佐屋駅から500m,八幡神社の脇にひっそりとある.

"身が大事 佐屋を通って ご参宮"(つるつる) |

水鶏塚 |

|

2019 |

| 清洲城 |

きよすじょう |

狂歌会(偕成少年05:05) など 2件2題 (東京2件) |

清洲市清洲 |

名古屋城築城ですべて廃墟となる.今,清洲城墟碑(文久2(1862)年)が残る.場所を移した五条川対岸には新品の城が建つ.

"福島正則も(中略)清正に負けない秀吉の忠臣です。尾張の清洲城の城主"(狂歌会) |

清洲城墟碑 |

|

2002 |

| 宮重 |

みやしげ |

兵庫船(三一上方2:09) など 2件1題 (上方2件) |

清須市春日宮重 |

「兵庫船」の名物づくし.尾張侯に風呂吹き大根を出したところ,これをお気に入られ,宮重大根の名を許された.証として印影と御紋付きの提灯を賜った.失われた名産の宮重大根の説明板が,西春町との境を西に入った宮重遊園にあった.2007年には,市民農園の中に,発祥之地趾碑が建てられている.

"熱田明神、みやしげ大根が名物で"(兵庫船) |

宮重大根発祥之地趾碑 |

|

2025 |

| 小牧 |

こまき |

狂歌家主(講明治大正4:09) 1件1題 (東京1件) |

小牧市堀の内1 |

天正12(1584)年 秀吉,家康軍の戦.小牧山(国史跡)に徳川方が陣取った.

"講釈屋さんの方で前座さんが平場というともう彼のこれの戦と小牧の戦い"(狂歌家主) |

小牧城本陣跡 |

|

2000 |

| 扶桑 |

ふそう |

和太郎牛(大日本図書館07:01) 1件1題 (東京1件) |

丹生郡扶桑町か |

新見南吉原作の「和太郎さんと牛」には出てこない地名.脚注に愛知県の扶桑町とある.

"どっから来たんじゃい?扶桑から来やした"(和太郎牛) |

名鉄扶桑駅 |

|

2006 |

| 犬山 |

いぬやま |

桃太郎(一ト口噺, 三芳屋 (1926))など |

犬山市 |

三遊亭圓左(1)の「桃太郎」に登場.これは,"大人は罪はない"の「桃太郎」とは別話で,"鬼は外"でサゲる.たぬきの圓左は本名小泉熊山.西尾の項で出てきた「九段目」の按摩の名前に拝借されている.国宝天守の犬山城は,最近まで個人所有ということでも有名だった.

"犬山から来ているアノ男を供に連れて鬼ヶ島へ行ったらよかろう"(桃太郎) |

犬山城 |

|

2008 |

| 八角城 |

不明 |

五拾両中仙道(青也沢田一矢:1) 1件1題 (東京1件) |

不明 |

三河の国八角城という.要調査.

"二年ほど前、三河の国八角城の工築に当り"(五拾両中仙道) |

|

|

|

愛知県

愛知県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜