| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 伊豆 |

いず |

源平盛衰記(講昭和戦前1:13) など 27件21題 (圓朝8件, 東京18件, 上方1件) |

静岡県 |

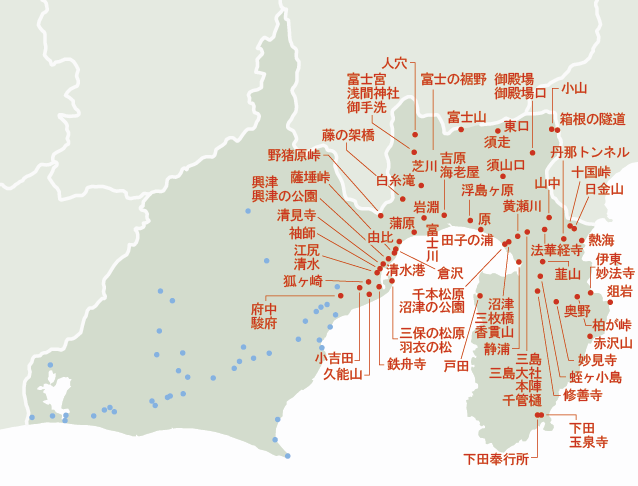

旧国名.伊豆半島の東岸を下田まで南下し,天城山を北上しながら沼津へ抜け,富士山をぐるっと回って静岡に至るまでが前半,後半は静岡から浜名湖までの県西部の落語地名を紹介する.

伊豆は,「源平」で源頼朝の配流から挙兵の地であり,『曽我物語』の舞台になる.河津三郎を射殺した大見小藤太成家は,伊豆市の実成寺の地に邸を構えていた.大見川岸で伊東祐清に討たれた大見小藤太は,馬場沢に葬られた.馬場沢橋を東に行った道の斜面下,ちょっと気づきにくい場所に宝篋印塔がある.

"伊豆におります頼朝のもとへ、義仲追討の御綸旨が下る"(源平盛衰記) |

大見小藤太の墓 |

|

2021 |

| 駿河 |

するが |

天災(講昭和戦前6:02) など 46件22題 (圓朝2件, 東京38件, 上方6件) |

静岡県 |

旧国名.用例は5代目お爺さんの小勝が演じた「天災」.今ならば、"奈良の神主、駿河の神主、中に天神寝てござる"とでも演じられる.

"奈良の堪忍と駿河の神主が首に頭陀袋をブラ下げたんだ"(天災) |

薄茶糖とお茶羊羹 |

|

2022 |

| 遠江 |

とおとうみ |

狼講釈(三一上方2:12) など 25件15題 (圓朝4件, 東京11件, 上方10件) |

静岡県 |

旧国名."駿遠参"と三ヶ国まとめて出る用例が多い.広澤虎造(2)の十八番,「石松三十石船」の主人公,森の石松は遠州森の出身.神田生まれの乗り合わせ客が,清水次郎長の子分を強い順に唱える.大政,小政,大瀬の半五郎と,つぎつぎと名前があがるが,石松だけが出てこない.

"吾こそは駿遠参の三ヶ国に、さる者ありと知られたる、徳川家康公の臣下にて"(狼講釈) |

「石松三十石船」清水次郎長一家 |

|

2022 |

| 熱海 |

あたみ |

ダジャレ会社(新風金語楼2:02) など 45件38題 (圓朝6件, 東京36件, 上方3件) |

熱海市 |

柳家三亀松の艶っぽい三味線漫談「新婚熱海の一夜」で知られるように,新婚旅行先として一番人気の温泉郷だった.そのためか,価格が強気で個人客として泊まろうにも相手にされなかった.熱海の海岸散歩する寛一お宮像の奥の山上には,名所の熱海城が見える.秘宝が拝観できる.

"座敷へ入って、タタミの海岸散歩する"(ダジャレ会社) |

熱海の海岸貫一お宮像 |

|

2016 |

| 熱海:走り湯 |

はしりゆ |

熱海の湯煙(柳家小満ん口演用「てきすと」 拾遺9, てきすとの会 (2024))など |

熱海市伊豆山 |

日本有数の古湯.山腹から湧いた湯が海に走り出ることから名づけられた.伊豆山下の海岸近くの洞窟に源泉を引いて再現している.洞窟の中はむっとする湯気で満ちていて,湯を引いた木樋が置かれていた.「熱海の湯煙」は講釈ネタで,伊豆山に遊びに来た旗本の娘を島津の侍がかどわかしたため,果たし合いになる.

"熱海の温泉は<走り湯>といって、山の方で湧き出るのが元湯で、これを次々と温泉宿に分けながら、最後は海の方へ流れ込むンだと"(熱海の湯煙) |

走り湯 |

|

2025 |

| 日金山 |

ひがねやま |

墨絵之冨士(文事堂 (1887)) など 1件1題 (円朝1件:敵討霞初島) |

熱海市, 田方郡函南町 |

日金山一帯は霊のとどまる土地として古くから知られており,今も彼岸には近郷から卒塔婆供養に参拝者が集まる.参道には写真のような町石が建てられている.件数の扱いがおかしいのは,明治の速記のほかに,圓朝ものの「敵討霞初島」に日金山が出てくるため.「墨絵之富士」には,このほか,日金の観音寺(おそらく東光寺のこと)が出てくる.

"しっかりしねーヨと介抱をいたしこれより日金の山懐なる自分が隠れ家へ伴へ行き"(墨絵之冨士) |

日金山参道町石 |

|

2013 |

| 十国峠 |

じっこくとうげ |

墨絵之冨士(文事堂 (1887)) |

田方郡函南町桑原 |

日金山頂.文字通り,相模・武蔵・安房・上総・下総・伊豆・遠江・駿河・信濃甲斐国の十国を望む.天明3(1783)年に建てた碑にその旨が書かれている.山頂までケーブルカーで登れる.

"熱海にと思ひ立ち十国峠の山の上で尋ねましたら"(墨絵之冨士) |

十国峠十国碑 |

|

2013 |

| 丹那トンネル |

たんなとんねる |

バスガール(新風金語楼1:06) など 4件3題 (東京4件) |

熱海市〜三島市 |

1934年に開通した東海道線のトンネル.難工事で犠牲者も多かった.丹那トンネル熱海側入口には殉職者慰霊碑がある.

"丹那トンネル夢うつつ、横浜港をあとにして"(バスガール) |

丹那トンネル熱海口 |

|

1998 |

| 山中 |

やまなか |

旗本五人男(毎日新聞 (1897)) |

三島市山中新田あたり |

箱根山の西.北条氏が小田原防衛のために築いた山中城があった.西の丸の周囲は,障子堀や畝堀で囲まれていた.現役の時代は,草が生えておらず,ぬるぬるのローム層のピットに兵士は足を取られて,身動きが取れなくなる仕掛けだった.

"旦那山中迄乗てお呉んなせへ、安く行やすベエ"(旗本五人男) |

山中城障子堀 |

|

2019 |

| 市の山 |

いちのやま |

宿屋の幽霊(講談雑誌, 20(5) (1934)) |

三島市市山新田あたり |

「宿屋の幽霊」は,『東海道中膝栗毛』を題材にした連作落語.『講談雑誌』に掲載された.見知らぬ女(原作では十吉という男)と連れになった弥次喜多は市の山にやって来る.ここで買ったスッポンが,夜中に逃げ出して弥次郎兵衛の指に食いつく.その騒ぎのスキに,女は弥次郎兵衛の路銀を石ころにすり替えて早立ちしてしまう.市山(いちのやま)は,箱根の関所の西にあたる.題目坂と臼転坂にはさまれた集落になる.この落語に出てくるもう一つの地名,長坂には当時の石畳が残っている.

"ところでと、アア、ここはモウ市の山"(宿屋の幽霊) |

題目坂 |

|

2025 |

| 三島 |

みしま |

半分垢(弘文志ん生1:15) など 48件23題 (圓朝3件, 東京43件, 上方2件) |

三島市 |

東海道の宿場.確かに冬場には,半分雪のかぶった富士山が間近に見える.「城木屋」では,箱根の山ほど夢にも"三島".写真の碑にはノーエ節.富士の白雪ゃノーエ♪ではなく,"富士の白雪朝日に溶て 三島女臈衆の化粧水".

"帰ってくる途中にィ東海道の三島ァの宿ィ泊って"(半分垢) |

農兵節碑 |

|

1997 |

| 三島:法華経寺 |

ほけきょうじ |

高岡左次馬(松本金華堂 (1910)) |

三島市玉沢1 |

日蓮宗経王山妙法華寺.日蓮聖人の六老僧の筆頭,日昭上人の開創.百間塀で囲まれる広大な敷地の本堂には,玉沢道場の額が揚がる.用例にある妙見寺は修善寺の東方,梅木にある.角野の妙覚寺は加殿の妙国寺の誤り.圓朝の「火中の蓮華」にも出てくる日蓮宗の名刹.

"大きな寺が七ヶ寺あって、中に名高いのが玉沢の法華経寺、伊東の妙法寺、梅木の妙見寺、角野の妙覚寺などといひます"(高岡左次馬) |

妙法華寺 |

|

2017 |

| 三島大社 |

みしまたいしゃ |

とろゝん(講明治大正7:26) など 4件4題 (圓朝1件, 東京3件) |

三島市大宮町2 |

伊豆国一宮.境内に源頼朝・北条政子腰掛け石やたたり石がある.社前の鳥居は,広重描く東海道五十三次版画のアングル.

"三島の明神様へお参りをして、沼津へ行って"(義太夫がたり) |

三島大社 |

|

1997 |

| 三島:本陣 |

ほんじん |

旗本五人男(毎日新聞 (1897)) |

三島市本町 |

三島宿には,世古本陣と樋口本陣の2つの本陣が斜めに向かいあっていた.世古本陣の門は,長円寺(芝本町)に移築されている.跡地には碑がたっており,なぜか水がかかるような石組みが作られた.

"宿役人の案内にて御本陣の大泉市郎右衛門の宅へ行き"(旗本五人男) |

三島宿世古本陣の門 |

|

2019 |

| 千管樋 |

せんがんどい |

旗本五人男(毎日新聞 (1897)) |

三島市・駿東郡清水町 |

千貫樋.三島の楽寿園内の池の水を,清水町の水田に運んだ用水の樋.境川を越える,わずか25間の短い木樋だったが,千貫にも値したということか,千貫樋と名づけられた.名前の由来はほかにもある.今も,コンクリ造りの用水路が空中に浮かんでいる様子を見ることができる.

"三島宿を放れました千管樋と云ふ所迄かつぎ行き"(旗本五人男) |

千貫樋 |

|

2019 |

| 黄瀬川 |

きせがわ |

源平盛衰記(講昭和戦前1:13) など 6件2題 (東京5件, 上方1件) |

沼津市大岡 |

黄瀬川の宿.頼朝義経対面石は長沢八幡(駿東郡清水町八幡)内.頼朝挙兵の報を受けて奥州からかけつけた義経が対面した.

"東海道黄瀬川の宿へ来て陣を張っておりますと"(源平盛衰記) |

頼朝義経対面石 |

|

1997 |

| 伊東 |

いとう |

四段目(普通名作4:16) など 5件5題 (圓朝2件, 東京3件) |

伊東市 |

伊東の由来である伊東祐親は伊豆に流された頼朝の監視役だったが,頼朝挙兵で最期を迎える.墓は大原1の地味な場所にある.そんな所にもかかわらず,皇太子見学碑があった.

"熱海だと伊東、湯河原へ参りますというと、ねェ、この温泉をなんとかひとつこの、東京の方へ引きたいなァ"(四段目) |

伊東祐親の墓 |

|

2021 |

| 伊東:妙法寺 |

みょうほうじ |

高岡左次馬(松本金華堂 (1910)) |

伊東市芝町6-26 |

日蓮宗妙法寺.訪れてみたら,路地の奥にある意外なほど小さな寺だった.正一位稲荷があった.

"伊東からは三里離れて居る、此の妙法寺へ埋葬をいたしました"(高岡左次馬) |

妙法寺 |

|

2017 |

| 爼岩 |

まないたいわ |

鰍沢(青圓生08:07) など 2件1題 (東京2件) |

伊東市富戸 |

日蓮伊東配流の際,爼岩に日蓮が置き去りにされた.蓮着寺そばの海中の岩.他説もある.

"爼岩の御難、あるいは竜ノ口の御難なぞと申しまして"(鰍沢) |

爼岩 |

|

1998 |

| 柏が峠 |

かしわがとうげ |

帯か芝居か(大空SP10:18) など 2件2題 (東京2件) |

伊東市〜田方郡中伊豆町 |

柏峠.曽我物語に出てくる.伊東から大見へ通じる道.

"祖父祐親が慰めんと、奥野の狩の帰るさに、柏が峠の半腹にて"(帯か芝居か) |

馬場の平から柏峠を望む |

|

1998 |

| 奥野 |

おくの |

鸚鵡の徳利(講明治大正5:31) 1件1題 (東京1件) |

伊東市鎌田あたり |

奥野は広い範囲を指す.安元2(1176)年,奥野狩倉の帰りに,曽我兄弟の仇討発端である工藤祐経の暗殺があった.奥野には曽我物語の登場人物,河津三郎と股野五郎の相撲場があった.勝ちに奢った股野を河津三郎が倒すと,卑怯にも木の根でつまづいたとクレームをつけた,今度は,河津掛けの技で股野五郎を破った.相撲場は,松川湖の湖底に沈んだらしく,ダム湖の対岸に山型の記念碑が建てられた.河津掛けのシーンが描かれている.

"兵衛佐どのを慰めんと、伊豆相模の若殿輩、奥野の狩の帰るさに"(鸚鵡の徳利) |

河津三郎相撲碑 |

|

2021 |

| 大倉が谷 |

おおくらがたに |

鸚鵡の徳利(講明治大正5:31) 1件1題 (東京1件) |

伊東市か |

曽我物語には出ない地名.不明.

"父工藤武者祐継どの、大倉が谷の戦場にて、矢傷に悩み養生叶わず、敢えなき最期"(鸚鵡の徳利) |

|

|

|

| 赤沢山 |

あかざわやま |

宝莱(講明治大正4:62) など 4件4題 (東京4件) |

伊東市赤沢あたり |

安元2(1176)年,奥野の狩倉の帰りに,工藤祐経は伊東祐親の暗殺計画を実行する.伊東祐親は難をのがれ,長男の河津三郎祐泰が大見小藤太と八幡三郎に射殺された.最期地の血塚が伊豆高原駅の南,赤沢の別荘地から下がったうす暗い窪地にある.宝篋印塔と石積みがある.小楯にとった"椎の木三本"も上手の高台にあった.

"もつて出でたる盃を、赤きはすぐれ赤沢山、さへつおさへついづれもへ酒を椎の木小楯に取り"(宝莱) |

河津三郎の血塚 |

|

2021 |

| 下田 |

しもだ |

火星戦争(日文落語野郎:12) など 5件3題 (圓朝1件, 東京3件, 上方1件) |

下田市 |

下田といえば幕末の唐人お吉の悲話.落語にも取り上げられている.唐人お吉は安政4(1857)年にハリスに仕えた.その後安直楼を経営したが,のち入水自殺.墓は下田の宝福寺で,写真は水谷八重子が建てたもの.

"下田奉行、井上信濃守におみやげとしてサイダーを献上いたしましたところ(中略)下田の沖遠く水葬を行った"(火星戦争) |

唐人お吉墓 |

|

1998 |

| 下田奉行所 |

しもだぶぎょうしょ |

唐人お吉(ごま上方艶:66) など 2件1題 (東京1件, 上方1件) |

下田市東中あたり |

享保5年(1720)浦賀に移った奉行所は,黒船来航後に宝福寺の仮奉行所を経て,中村に復活した.下田警察署前に碑がある.

"名まえがカリスというくらいでッさかい、これはもう好きな奴でね、これがあんた奉行所へきて"(唐人お吉) |

下田奉行所あと |

|

1998 |

| 下田:玉泉寺 |

ぎょくせんじ |

唐人お吉(ごま上方艶:66) など 3件1題 (東京2件, 上方1件) |

下田市柿崎31-4 |

「唐人お吉」の舞台.ハリスは,安政3(1856)年に来航,3年間ここで領事を勤めた.そこでお吉は,何やかやと身の回りの世話となる.玉泉寺には,記念館のほか,ハリスの求めに応じてはじめて牛乳を飲ませたことを記念する牛乳の碑,和風の墓石を使った外国人墓地などがある.

"歌にもございますとおり、玉泉寺へ送られてまいりますお吉の心中はいかばかり"(唐人お吉) |

玉泉寺 |

|

2013 |

| 戸田 |

へた |

お楠物語 (初稿)(柳家小満ん口演用「てきすと」 32, てきすとの会 (2018)) |

沼津市戸田 |

戸田(へだ).「お楠物語」は,写真家下岡蓮杖の浄瑠璃を落語に翻案したもの.その初稿の長い説明文に戸田浦が出てくる.プチャーチンの乗ったディアナ号が下田港に停留していると,安政大地震の津波に遭って損傷した.修復のため戸田港に向かう途中,嵐に遭ってディアナ号は沈没する.結局,戸田で造船した帆船ヘダ号に乗って帰国した.二本の洋式造船技術の発祥とされる.戸田造船郷土資料博物館には,両船の模型(近代化産業遺産)があるほか,引き上げられたディアナ号の碇も展示されている.

"下田から少し離れた戸田浦へ着けまして"(お楠物語 (初稿)) |

ディアナ号の碇 |

|

2021 |

| 修善寺 |

しゅぜんじ |

鰻の幇間(青圓生14:11) など 12件5題 (圓朝2件, 東京10件) |

伊豆市修善寺 |

旧田方郡修善寺町.修善寺温泉に姐さん湯治.寺名は修禅寺.その前に弘法大師ゆかりの源泉の独鈷の湯があったが,川の流れを妨げると移設させられる.本末転倒.

"どちらィいらっしゃいました。修禅寺ィ行きましたの"(鰻の幇間) |

修善寺温泉源泉 |

|

1997 |

| 妙見寺 |

みょうけんじ |

高岡左次馬(松本金華堂 (1910)) |

伊豆市梅木279 |

日蓮宗梅洞山妙見寺.梅木の山際にある.もとは臨済宗だったが,文明年間に日蓮宗に改宗した.石段が苔むしており,歩いて登る人が少ないのだろう.岩山にはイワヒバが自生しているという.寺の奥山に三十番神堂,鬼子母神堂,妙見堂がある.なお,角野の妙覚寺は,加殿の妙国寺(「火中の蓮華」)が正しい.

"伊東の妙法寺、梅木の妙見寺、角野の妙覚寺などといひます"(高岡左次馬) |

妙見寺参道 |

|

2021 |

| 蛭ヶ小島 |

ひるがこじま |

熊坂(講小勝:25) 1件1題 (東京1件) |

伊豆の国市韮山町四日町 |

源頼朝が20年間配流された雌伏の地.寛政2(1790)年,秋山富南撰文の「蛭島碑記」碑がある.

"今若に乙若は何とか処分をしてもらいたい(中略)二人は私が伊豆の蛭ヶ島へ流しますから"(熊坂) |

蛭ヶ小島碑 |

|

1997 |

| 韮山 |

にらやま |

田舎芝居(講明治大正5:15) 1件1題 (東京1件) |

伊豆の国市 |

韮山郡代の用例.代官屋敷は蛭ヶ小島の東北.伊豆の国市になる前の住所は,韮山町韮山韮山だった.ニラ大盛り.

"関八州にて芝居をすると、ことごとく召し捕りになって、軍鶏籠にのせられて、韮山郡代へお差し立てになったもので"(田舎芝居) |

韮山代官所 江川邸 |

|

1997 |

| 静浦 |

しずうら |

義太夫がたり(講明治大正7:38) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

沼津市志下あたり |

今でこそ漁港だが,貴顕の別荘が立ちならぶ保養地だった.「義太夫がたり」は「転宅」の別名.女泥棒との夢想旅行のシーン.

"沼津の公園を見物して、静浦へ行きましょう"(義太夫がたり) |

静浦を望む |

|

1997 |

| 沼津 |

ぬまづ |

転宅(立名作5:11) など 18件11題 (圓朝3件, 東京15件) |

沼津市 |

100歳まで長生きした沼津の正蔵は5代目.長寿を売りものに巡業もした.末広町の真楽寺に墓がある.よく見ると確かに側面の三代目の文字を五代目に改めている.娘が後の正蔵(5)を慕って地方まで追いかけてきたのを見た少年が噺家になろうと思ったという.それが後の三遊亭一朝で,彦六の正蔵や圓生(6)に噺を伝えている.

"三島の里の神垣や、宿は沼津の真菰草"(転宅) |

林家正蔵(5)墓 |

|

2009 |

| 沼津:三枚橋 |

さんまいばし |

第三回(軽石屁)(滑稽伊勢参宮, 駸々堂 (1895)) |

沼津市三枚橋町あたり |

沼津駅南方の地名.三枚橋という橋があるわけではない.武田勝頼が戦国時代に築いた三枚橋城は,中央公園に本丸跡の碑,外堀石垣などが上土町の東海道沿いにちょこっと復元されている.

"勝手知ッたる三枚橋の浜伝ひ跡を慕うてオオ然うぢゃ"(第三回(軽石屁)) |

三枚橋城石垣 |

|

2016 |

| 沼津:香貫山 |

かぬきやま |

若山牧水(新作) (柳家小満ん口演用「てきすと」<拾遺> 3, てきすとの会 (2020)) |

沼津市上香貫あたり |

酒好きの若山牧水[1885-1928]を描いた小品落語.牧水が愛した香貫山には,牧水歌碑"香貫山いたゞきに来て吾子とあそ びひさしく居れば富士はれにけり"が中腹の香陵台に立っている.1920年,香貫山の麓に移り住んだ牧水は,長男旅人と香貫山に登って,この歌を詠んだ.1925年には,千本松原の一角に居を構えた.沼津市本西松下のマンションに,牧水旧居碑がある.

"沼津香貫山の麓に住まいおりけり"(若山牧水(新作)) |

香貫山若山牧水歌碑 |

|

2021 |

| 沼津:千本松原 |

せんぼんまつばら |

寝床(三一談志4:16) など 5件3題 (圓朝1件, 東京4件) |

沼津市原あたり |

沼津西の景勝地.防風防潮の実用にもなっていた.戦国期に荒れ果てたのを,増誉上人が念仏を唱えながら手植えして復活させた.一本植えてはなむあみだ二本植えてはなむあみだ.

""伊賀越道中双六沼津千本松原"を行きましょ"(寝床) |

増誉上人像 |

|

2021 |

| 沼津の公園 |

ぬまづのこうえん |

義太夫がたり(講明治大正7:38) 1件1題 (東京1件) |

沼津市 |

千本松原の千本浜公園のことか.南に進むと,御用邸から静浦に至る.

"沼津の公園を見物して、静浦へ行きましょう"(義太夫がたり) |

千本浜公園 |

|

2021 |

| 御殿場 |

ごてんば |

富士詣り(騒人名作06:17) など 3件2題 (東京3件) |

御殿場市 |

家康の御殿地跡の土塁が吾妻神社に残っており,地名御殿場発祥碑が立つ.

"どうだえ君御殿場まで延ばそうじゃアないか"(富士詣り) |

地名御殿場発祥の地碑 |

|

2003 |

| 御殿場口 |

ごてんばぐち |

富士詣り(落語のいき, 講談社(2009)) |

御殿場市 |

「富士詣り」に,お転婆口の洒落で登場.御殿場口は鉄道開通により須走口に代わって栄えた.ここにも浅間神社があり,木の花名水が流れている.

"今の世の中、女の方ももう、みなさん活発になっておりましてねぇ(中略)みなさん、お転婆口から登るんだそうで"(富士詣り) |

新橋浅間神社 |

|

2009 |

| 小山 |

おやま |

風船旅行(講明治大正5:42) 1件1題 (東京1件) |

駿東郡小山町 |

小山(おやま).東海道線(現在の御殿場線)沿線のスケッチ落語.

"汽車の中で小山で、鮎の鮨を五枚頂戴いたしました"(風船旅行) |

JR 駿河小山駅 |

|

2001 |

| 箱根の隧道 |

はこねのとんねる |

西京土産(講明治大正2:36) 1件1題 (東京1件) |

駿東郡小山町か |

明治25年の上方興行の記録落語に出てくる.これを抜けると富士が見えるとあるので,御殿場線の神奈川県境あたりのことだろう.かつて複線の東海道線だった名残でトンネル口が2つ並んでいる.

"だんだん進むうち、函嶺の隧道、これを出ると向こうへ富士を見る"(西京土産) |

箱根第7号トンネル |

|

2009 |

| 東口 |

ひがしぐち |

富士詣り(騒人名作06:17) など 2件1題 (東京2件) |

駿東郡小山町 |

明治以後,北の吉田口に代わって盛んになった富士山登山道.御殿場からバスの便がある.

"東海道をお出でになりますから、東口からお登りになります"(富士詣り) |

東口の浅間神社 |

|

2003 |

| 須走 |

すばしり |

大男の毛(立艶笑1:66) など 3件2題 (東京3件) |

駿東郡小山町須走 |

現在は東口須走よりも,御殿場の砂走りを下山路として使うことが多い.小富士は五合目付近の裸地.

"乳の下から、わきの下へかけて、まるで富士の須走から、すべり落ちるよう"(大男の毛) |

須走小富士 |

|

2003 |

| 富士山 |

ふじさん |

鉄砲勇助(創元米朝4:17) など 181件102題 (圓朝10件, 東京148件, 上方23件) |

静岡県,山梨県 |

「富士詣り」では山梨県側を登る.眺めるのは静岡側,横断歩道でもふじの山のメロディー.からだに雪の着物きて霞のすそを遠く曳く(巌谷小波).確かに半分は雪.

"富士山がこけそうやさかい(中略)線香を持って突っぱりに行たで"(鉄砲勇助) |

あたまを雲の上に出し |

|

2007 |

| 須山口 |

すやまぐち |

富士詣り(柳家小満ん口演用「てきすと」 5,てきすとの会 (2015)) |

裾野市須山 |

「富士詣り」は東部の吉田口から登山する.マクラに村山口(富士宮市)と須山口(裾野市)がはじめて登場した.いずれも浅間神社が鎮座している.須山口は宝永山を回り込んで,今の御殿場口登山道と重なる.

"東海道を下って三島から須山口へ入るとか"(富士詣り) |

須山浅間神社 |

|

2017 |

| 富士山:御手洗 |

みたらし |

富士参り(講明治大正6:18) 1件1題 (東京1件) |

静岡県か |

富士には滝がなく,山頂の雪解けが御手洗となり,末は芝川という説明.適当なところが見あたらないが富士宮の湧水とした.

"浅間さまは貧乏ですか。これ、何をいう、その代わり御手洗がある"(富士参り) |

富士宮浅間神社涌玉池 |

|

2003 |

| 富士の裾野 |

ふじのすその |

中村仲蔵(集英圓生3:10) など 6件5題 (東京6件) |

富士宮市 |

建久4(1193)年,富士の裾野での頼朝の巻狩りを好機に,仇工藤祐経を討つ曽我兄弟.日本三大仇討の一つ.陣屋を尋ねる講談「曽我紋尽くし」.

"五郎十郎が富士の裾野で仇討をするという、その筋を変える訳にはいきません"(中村仲蔵) |

工藤祐経墓 |

|

2021 |

| 人穴 |

ひとあな |

水戸黄門西国巡遊記(駸々堂 (1895)) |

富士宮市 |

富士西麓の溶岩洞穴.源頼家に命じられた仁田四郎が,洞窟の奥をさぐった.横浜の浅間神社(別項)などに出口の人穴がある.怪異に出会い,6名の探検隊のうち,4名が死亡するという結果になった.富士信仰の聖地,修行場だが,今は立ち入りできない.内部には石仏が祀られ,肋骨や乳のような溶岩が垂れ下がっている.

"仁田の四郎忠常が富士の人穴に入りし例もござります"(水戸黄門西国巡遊記) |

人穴 |

|

2021 |

| 芝川 |

しばかわ |

富士参り(講明治大正6:18) 1件1題 (東京1件) |

富士宮市 |

用例は曽我の仇討とは無関係.芝川上流の音止めの滝は,一瞬その滝音を止めて,曽我兄弟の密談を助けたという.

"お頂上の雪が流れてきて、これがしまいに芝川という大きな川になる。ごくごく冷たい水だぞ"(富士参り) |

芝川 |

|

2021 |

| 白糸滝 |

しらいとのたき |

専売芸者(大空SP05:17) 1件1題 (東京1件) |

富士宮市 |

溶岩の割れ目から幅広くしたたり落ちる富士の湧水.世界遺産の構成要素.登場するのは新作1件のみ.読み直してみると,箱根山中のようにも見える.箱根にも,白糸ノ滝という地名が,早川の対岸に見えるが,メジャーなものではない.

"お前とならばどこまでも箱根山、白糸滝の中までもどこ厭やせぬ"(専売芸者) |

白糸滝 |

|

2021 |

| 浅間神社 |

せんげんじんじゃ |

安産(講明治大正6:40) など 5件4題 (東京5件) |

富士宮市宮町 |

全国浅間神社の本社は富士宮の浅間神社.二階建ての本殿が独特のつくり.

"これは御富士様蝋燭の点しかけ"(安産) |

富士宮浅間神社 |

|

2017 |

| 富士宮 |

ふじのみや |

二ヶ領用水物語(二ヶ領用水物語,まつ出版 (2010)) |

富士宮市 |

川崎二ヶ領用水を造った小泉次太夫は,植松泰清の長男.植松家は,富士の裾野に高岡用水を引き,小泉郷の樋(とゆ)代官を勤めた家柄.富士市立博物館の広見公園に,代官屋敷の長屋門と住宅が保存されている.「本膳」よろしく芋の煮っ転がしを突いている少年に,何の説明もない.次太夫の少年時代の吉次なのか.家康に登用された次太夫(吉次)は,弟に家を継いだ.

"先祖の植松家は、静岡の富士宮に用水を引いて、江戸時代まで樋代官を務めたお家柄"(二ヶ領用水物語) |

樋代官植松家住宅 |

|

2017 |

| 藤の架橋 |

ふじのかけはし |

善悪草園生咲分(牧野惣次郎 (1885)) |

富士宮市内房〜長貫 |

釜口の吊り橋.急流で泡立つ富士川の切り立った岩壁を,藤づるで編まれた橋が渡していた.今は,瀬戸島との間に釜口橋が架かっている.富士川に沿った道路も,桟道となっており大型車が離合できない.

"藤の架橋人工ながら釣橋の巧みは世にもいと高き"(善悪草園生咲分) |

釜口橋 |

|

2017 |

| 原 |

はら |

慶安太平記(三一談志2:11) など 7件4題 (圓朝1件, 東京6件) |

沼津市原 |

東海道の宿.駿河に過ぎたる白隠禅師.大名から寄進された摺鉢を松にかけたところ,木の成長で見上げる高さになった.松蔭寺では,摺鉢松を案内してもらった上,眼光鋭い白隠像を拝観させていただいた.

"三島から沼津食わずで原、吉原"(慶安太平記) |

白隠摺鉢松 |

|

2004 |

| 浮島ヶ原 |

うきしまがはら |

源平盛衰記(立名人名演07:06) 1件1題 (東京1件) |

富士市あたり |

原〜吉原間は,浮島ヶ原と呼ばれる一面の沼沢地だった.排水作業が進み,現在は大分小さくなった.

"東海道の浮島ヶ原という所まで押し出してくると、訪ねてきたのが弟の義経"(源平盛衰記) |

浮島ヶ原 |

|

1996 |

| 吉原 |

よしわら |

半分垢(青圓生14:13) など 11件6題 (東京11件) |

富士市 |

最も多く登場する落語地名は? それは江戸の吉原.東海道吉原宿は左富士と,鳥の羽音に平氏の軍勢がおののいた平家越あと.

"かえりがけに吉原という所を通った。茶店へ腰をかけて、ひょっと見ると、富士の山がよう見える"(半分垢) |

平家越碑 |

|

2023 |

| 吉原:海老屋 |

えびや |

廓の殿様(新潮新作:15) 1件1題 (東京1件) |

富士市か |

吉原の宿屋.不明.

"本陣は海老屋と申して、屋根に銅を張っております"(廓の殿様) |

|

|

|

| 田子の浦 |

たごのうら |

かるた会(毎日三百年3:04) など 3件3題 (圓朝1件, 東京2件) |

富士市あたり |

「提灯屋」の宣伝ビラが書かれた駿河半紙を製した.今でもパルプ産業がさかん.山部赤人の歌は,"田兒之浦従打出而見者真白衣 不盡能高嶺尓雪波零家留(田子の浦ゆうち出でて見れば真白にぞ 富士の高嶺に雪は降りける)".万葉仮名で書かれている.

"それ、笑っていると抜かれますよ。……田子の浦に打ち出でてみれば白妙の"(かるた会) |

田子の浦港 |

|

2023 |

| 富士川 |

ふじがわ |

狂歌合せ(講明治大正6:41) など 4件4題 (東京4件) |

富士市 |

日本三大急流の一つ.東海道吉原〜蒲原間を渡船でわたる.西岸は河港岩淵.

"北条の軍師を富士川で討った、これが出世の手掛かりで"(狂歌合せ) |

富士川 |

|

2023 |

| 岩淵 |

いわぶち |

鰍沢(講明治大正7:37) など 21件3題 (圓朝2件, 東京19件) |

富士市岩淵 |

東海道吉原宿〜蒲原宿間.鰍沢から富士川を利用した水運と東海道とがクロスする.渡船上り場の常夜燈が残されている.文政12(1830)年に,甲州三河岸らによって奉納された.その隣には,鰍沢と岩淵のあいだの富士川開鑿を行った角倉了以の紀功碑が移設されている.

"東海道岩淵へ落ちる、急流は矢を突くよう、ドッという水勢"(鰍沢) |

岩淵渡船場常夜燈 |

|

2023 |

| 野猪原嶺 |

ししはらとうげ |

雲霧五人男(金桜堂 (1886)) |

静岡市清水区宍原〜中河内 |

宍原(ししはら)峠.標高640m.地形図には東の宍原と西の中河内をつなぐ破線が描かれている.また,写真には昭和50年に中学生が登った記念の看板が見えるが,今は通る人も少なく,生半可な装備と覚悟では登れない.東西両集落は,静岡市の自主運行バスが通っている.

"また野猪原嶺(ししばらとうげ)の難所ありてこの日もすでに暮れ近ければ"(雲霧五人男) |

宍原峠 |

|

2017 |

| 蒲原 |

かんばら |

笠と赤い風車(毎日三百年3:14) など 8件5題 (圓朝2件, 東京6件) |

静岡市清水区蒲原 |

旧庵原郡蒲原町.東海道の宿.広重の版画,夜之雪の記念碑がある.『東海道中膝栗毛』では,大名が泊まったどさくさに紛れ,弥次喜多が本陣から飯をちょろまかした.

"東海道をまいりまして、蒲原の手前の岩淵というところから北へ上って"(笠と赤い風車) |

蒲原宿本陣跡 |

|

2023 |

| 由比 |

ゆい |

城木屋(青圓生12:16) など 6件3題 (圓朝1件, 東京5件) |

静岡市清水区由比 |

旧庵原郡由比町.東海道の宿.よく宿場を整備してあり,本陣公園の向かいに「慶安太平記」由井正雪の生家がある.よくも倒幕首謀者の家や墓が残ったものだ.

"あァ、いまいましいと『蒲原』立てても、口には『由井』かね、寝つ『興津』"(城木屋) |

正雪紺屋 |

|

2004 |

| 倉沢 |

くらさわ |

慶安太平記(三一談志2:11) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

静岡市清水区由比東倉沢,西倉沢 |

峠手前,東海道の立場で景色がよかった.写真の本陣跡や望嶽亭がある.由比駅から徒歩2km.

"薩埵を後に倉沢の宿"(慶安太平記) |

倉沢の町並み |

|

2009 |

| 薩埵峠 |

さったとうげ |

柴檀楼古木(立名人名演05:10) など 4件4題 (圓朝1件, 東京3件) |

静岡市清水区 |

峠は地蔵菩薩にちなむ名前で,峠を越えた興津側に地蔵堂がある.海際の道は東海道の難所だった.今は,ミカンとビワ畑の間を通るハイキングコースとして整備されている.

"女房を去った峠の親知らず 子知らずとなる家は荒海……"(柴檀楼古木) |

地蔵道標 |

|

2009 |

| 興津 |

おきつ |

転宅(三一演藝画報復刻:02) など 10件5題 (圓朝2件, 東京8件) |

静岡市清水区興津本町など |

東海道の宿.興津の東に元禄6年銘の身延道標があり,ここから東海道と分かれた身延道が始まる.本陣跡の水口屋は20年ほど前まで旅館を営んでいた.西園寺公望の別荘,坐漁荘は明治村に保存されている.

"興津へ寄って鯛を食べよう"(転宅) |

坐漁荘 |

|

2006 |

| 興津の公園 |

おきつのこうえん |

三夫婦(講明治大正7:10) 1件1題 (東京1件) |

静岡市清水区 |

明治時代に有名な公園とはどこだろうか.興津に隠棲(院政)した井上馨の別荘はなくなったが,清見寺前の細長い公園の西端に銅像がある.

"ついでに興津の公園が大変にいいといいますから"(三夫婦) |

井上馨銅像 |

|

2003 |

| 清見寺 |

せいけんじ |

三保の松原(講明治大正3:11) など 2件2題 (東京2件) |

静岡市清水区興津清見寺町418 |

臨済宗妙心寺派清見寺.東海道線をはさんで東海名区の額が挙がる山門.門前は清見ヶ関の古跡.庭園は国名勝,家康公お手植の臥龍梅や五百羅漢がある.

"こちらは清見寺遙か向こうは渺々たる遠州灘"(三保の松原) |

清見寺臥龍梅 |

|

2013 |

| 袖師 |

そでし |

|

静岡市清水区横砂本町,横砂南町 |

「出札口」の口演速記はなく,英会話本に載っていたもの.袖師駅は海水浴用の臨時駅で1971年に廃止.本家右女助の「出札口」には袖師駅が出てくる.駅施設は残っていないが,袖師駅バス停が最寄り. |

国鉄袖師駅跡 |

|

2008 |

| 江尻 |

えじり |

羽織の幇間(青正蔵2:13) など 8件5題 (圓朝2件, 東京6件) |

静岡市清水区 |

東海道の宿.江尻東からクランクして稚児橋をわたるあたりが江尻宿.その先,清水久能への追分には,元禄8(1695)年創業の追分羊羹本店.竹の皮に包んだ蒸羊羹.

"あたしは、江尻の在のおすわという女だ"(羽織の幇間) |

追分羊羹本店 |

|

2008 |

| 清水 |

しみず |

慶安太平記(三一談志2:11) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

静岡市清水区 |

港町清水市.2003年静岡市に吸収される.清水次郎長像と墓は梅蔭寺(南岡町3,拝観有料),生家は美濃輪町4.

"清水通って、日の暮れ方に何ンと駿府へ駆け込んだ"(慶安太平記) |

清水次郎長生家 |

|

2004 |

| 清水港 |

しみずみなと |

地獄八景亡者戯(創元米朝4:03) など 6件2題 (東京1件, 上方5件) |

静岡市清水区 |

「地獄八景」で,一芸あるものは生前の裁きを受けないですむといわれ,浪曲ひとふしで閻魔の廰を通る.唸ったのが「次郎長伝」.鬼より怖い清水湊.

"いまあいつがうなってたあれ、あれ浪花節の清水港と違うか"(地獄八景亡者戯) |

銘酒次郎長富士 |

|

2004 |

| 鉄舟寺 |

てっしゅうじ |

橋弁慶(柳家小満ん口演用「てきすと」 34, てきすとの会 (2019)) |

静岡市清水区村松2188 |

臨済宗補陀洛山鉄舟寺.もと,久能寺と言った寺を山岡鉄舟が再興しようと努力した.1887年に鉄舟が没し,遺志を継いだ柴野栄七らにより落慶した.鉄舟寺となを改め,鉄舟の分骨をおさめる.義経の薄墨の笛や国宝の法華経を所蔵している.鉄舟像の横に,宝物殿があったが,開館している雰囲気はなく,お土産屋もみあたらなかった.

"<義経の笛>というのが静岡の鉄舟寺という(中略)お寺で、やはり五百円で売っておりまして"(橋弁慶) |

鉄舟寺山岡鉄舟像 |

|

2020 |

| 三保の松原 |

みほのまつばら |

粂の仙人(講昭和戦前2:19) など 16件11題 (圓朝1件, 東京13件, 上方2件) |

静岡市清水区三保 |

三保半島一帯が松原だった.虹の松原,気比の松原とともに三大松原.羽衣の松があり,天人の「羽衣」の舞台.

"東海道へお使いにまいりました時に、三保の松原へ通りかかりました"(粂の仙人) |

三保の松原 |

|

2013 |

| 御穂神社 |

みほじんじゃ |

弥次郎の上方見物(文藝春秋オール読物号,2(2) (1932)) |

静岡市清水区三保 |

三穂津彦命(大己貴命)と三穂津姫命を祭神とする.駿河国三宮.三保の松原の海岸から500mにわたって続く真っ直ぐな参道は,神の道と呼ばれる.おもちゃやの馬生演じる「羽衣」では,1月15日の大祭に,天人の羽衣を開帳するとある.世界文化遺産の構成要素.「弥次郎の上方見物」は,三遊亭金馬(3)が演じた「弥次郎」の改作落語.龍華寺,鉄舟寺,浅間神社など,静岡見物にたっぷり紙面を割いている.

"三保には御穂神社羽衣の松"(弥次郎の上方見物) |

御穂神社 |

|

2023 |

| 羽衣の松 |

はごろのまつ |

羽衣の松(弘文志ん生5:15) など 3件1題 (東京3件) |

静岡市清水区三保 |

植えつがれたものだが樹齢600年の老松.残念なことに枯死してしまい,隣に新羽衣の松.みんな空っこと.

"『羽衣の松』というのが、いまだに残っている。それは天人が、すこへ来て、自分の羽衣を脱いで懸けて"(羽衣の松) |

羽衣の松 |

|

1986 |

| 久能山 |

くのうざん |

義太夫がたり(講明治大正7:38) など 8件4題 (東京8件) |

静岡市駿河区根古屋 |

久能山東照宮.この石段をずっと登った上.家康の遺言により日光に移霊された跡地.拝観有料,境内撮影禁止.日本平からはロープウェイがある.

"静岡へ行って阿部川を食べよう。それから久能山へ行こう"(転宅) |

久能山 |

|

2020 |

| 狐ヶ崎 |

きつねがさき |

墨絵之冨士(文事堂 (1887)) |

静岡市清水区狐ヶ崎 |

談洲楼燕枝の「墨絵之冨士」は別名「静岡土産いんぐわ塚」.悪事の末,兄妹と知らずちぎり,静岡で自害し因果塚を残すという噺.最期の舞台が狐ヶ崎.いかにも海辺に描かれているが,実際は違う.静岡鉄道狐ヶ崎駅にちゃっきり節の由来と歌詞が掲示されている.ちゃっきり節(北原白秋作詞,町田嘉章作曲)は,狐ヶ崎遊園(後の狐ヶ崎ヤングランド)のコマーシャルソング.唄はちゃっきり節,男は次郎長,花はたちばな,夏はたちばな,茶のかをり,ちゃっきりちゃっきりちゃっきりよ,きゃあるがなくんて雨ズラよ.なんと,30番まで歌詞がある.

"こんな畜生のような身の死に所に相応な駿州狐が崎で身を投て死でしまうと"(墨絵之富士) |

狐ヶ崎駅ちゃっきり節由来の説明板 |

|

2013 |

| 小吉田 |

こよしだ |

骸骨於松(毎日新聞 (1897)) |

静岡市清水区国吉田か |

江尻(清水)と府中(静岡)とのことなので,国吉田(くによしだ)ではないか.「旗本五人男」に出てくる吉田も,ここのことかもしれない.久能山の北裾野で,東海道が通っている.このすぐ先,栗原で線路を渡るところには,旧東海道記念碑が立っている.

"江尻と府中の間なる、小吉田と云ふ所へ掛ります"(骸骨於松) |

国吉田を望む |

|

2020 |

| 府中 |

ふちゅう |

白木屋(講明治大正2:14) など 8件4題 (圓朝3件, 東京5件) |

静岡市葵区 |

東海道の宿場.静岡の旧称,駿河の国府.「城木屋」でも仕込まないと,サゲの"府中もの"がわからない.

"ここな不忠(不忠)者め"(白木屋) |

府中宿標柱 |

|

2009 |

| 駿府 |

すんぷ |

汐留の蜆売り(弘文志ん生1:11) など 9件8題 (圓朝4件, 東京5件) |

静岡市葵区 |

駿河の名物のわさび漬け,発祥地碑は駿府城のお堀端にある.漬物樽の上に乗った巨大ワサビ,その葉は葵の御紋のよう.

"あれから駿府ィ出て、宿ィ泊って朝立とうと思って"(汐留の蜆売り) |

わさび漬発祥地の碑 |

|

2020 |

静岡県

静岡県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜