| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 萩寺 |

はぎでら |

墓見(講明治大正6:38) など 3件3題 (東京3件) |

江東区亀戸3-34 |

→ 北村辞典.天台宗龍眼寺.萩寺の別名を持つ.今も境内一面に萩が植えられている.

"亀井戸の萩寺へでも行って、一つ萩を見ようとこう言うので"(墓見) |

萩寺 |

|

2006 |

| 臥龍梅 |

がりゅうばい |

怪談牡丹燈籠(角川円朝1:01) など 16件9題 (圓朝11件, 東京5件) |

江東区亀戸3 |

→ 北村辞典.梅屋敷にあった梅の古木.がりょうばい.道路沿いに標柱がたっており,脇には梅の木が植えられている.「牡丹燈籠」の発端や「梅見の薬鑵」(やかんなめ)の遊山で登場する.梅見の遊山に出かけたご新造が,急な癪に差し込まれる.このご婦人,ぴかぴか光ったヤカンをなめると癪がおさまるという変な体質.あいにく薬を持ち合わせておらず,通りかかったヤカン頭の武家(紳士)に頭をなめさせてもらうという噺.そちらがオリジナルにせよ,上方落語の「茶瓶ねずり」の演題はちといただけない.

"今日は臥龍梅へ梅見に出かけましたが、梅見れば方図がないという譬えの通り、まだあきたらず"(怪談牡丹燈籠) |

臥龍梅跡標柱 |

|

2023 |

| 亀戸天神 |

かめいどてんじん |

怪談阿三の森(角川円朝7:04) など 14件10題 (圓朝9件, 東京5件) |

江東区亀戸3-6 |

→ 北村辞典.東京を代表する天神社.凶事を嘘にかえる,うそ替え神事で知られる.太鼓橋と藤棚,社前のくず餅が名物.社殿の右手に,塩原太助が天明元(1781)年に奉納した石灯籠がある.

"亀戸天神の近所へ越して、小ざっぱりした団子屋をはじめまするとこれが幸いにはやって"(怪談阿三の森) |

亀戸天神塩原太助奉納燈籠 |

|

2006 |

| 亀戸天神:太鼓橋 |

たいこばし |

塩原多助後日譚(角川円朝5:02) 1件1題 (圓朝1件) |

江東区亀戸3-6 |

亀戸天神本社へむかう参道には,大小2基の太鼓橋が架かっている.塩原太助寄進の石燈籠は現存するが,太鼓橋は新しいもの.

"亀井戸の天満宮の御境内も、石の玉垣も一手寄進、たしか太鼓橋も塩原多助のこしらえた趣に承知いたしております"(塩原多助後日譚) |

太鼓橋 |

|

2020 |

| 五ツ目 |

いつつめ |

化物屋敷(講落語全集3:15) など 2件2題 (東京2件) |

江東区亀戸1,6〜大島2,3 |

→ 北村辞典.五之橋を通る南北路.次項の五百羅漢とさざえ堂で有名だった.小噺「五百羅漢」,本所五つ目親子薬鑵〜.

"本所の五ツ目に不思議な家が一軒あるだよ……其所へ引越して来る者も来る者も三日と居ねえ"(化物屋敷) |

五之橋 |

|

2009 |

| 五百羅漢寺 |

ごひゃくらかんじ |

業平文治漂流奇談(角川円朝3:02) など 5件5題 (圓朝2件, 東京3件) |

江東区大島3-1あたり |

→ 北村辞典.黄檗宗天恩山羅漢寺.あの難波の鉄眼和尚の開山.本所五つ目の名所だったが,明治期に目黒区下目黒3へ移転した.羅漢像は健在で,拝観有料.撮影禁止.同名の寺が江東区にもあり,旧地はそのあたりになる.

"安永九年に本所五つ目の羅漢堂建立で栄螺堂ができました"(業平文治漂流奇談) |

五百羅漢寺 |

|

2009 |

| 逆井の渡 |

さかさいのわたし |

粟田口霑笛竹(角川円朝2:01) など 2件2題 (圓朝2件) |

江東区亀戸9〜江戸川区小松川2 |

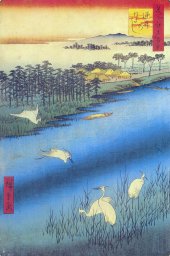

→ 北村辞典.竪川口そばで,中川を小松川へ渡す.現在の逆井橋付近になる.広重の名所絵では,白鷺が舞う田舎の風景.行ってみると,このあたり5本も6本も橋多すぎ.

"虚無僧は釜を提げて市川を越え、逆井を渡り、本所に出まして"(粟田口霑笛竹) |

逆井のわたし(広重名所江戸百景) |

|

2020 |

| 中川御番所 |

なかがわごばんしょ |

妲妃のお百(にっかつ談志:1) 1件1題 (東京1件) |

江東区大島8-1 |

→ 北村辞典.小名木川が中川に出るところにあった船番所.写真にも小さく説明板が見える.江戸への船運の荷改めを行う.近くに区営の資料館が設けられ,バーチャル船番所体験などができる.

"霊厳寺門前町から永代橋の御船番所を左に見ますと"(妲妃のお百) |

中川河口船番所あたり |

|

2011 |

| 釜屋 |

かまや |

転宅(講明治大正1:19) 1件1題 (東京1件) |

江東区大島1-2 |

釜屋六右衛門などの鋳物師の工房があった.釜ゆでされた五右衛門の釜を六右衛門が鋳るとは,というウガチ.後ろの碑は,化学肥料工場の創業を記念するもの.窒素+燐酸+加里と刻まれている.それぞれの栄養素で,稲がどう育つのか示しているらしい.

"五右衛門の兄さんを六右衛門と申し、深川で釜をこしらえています"(転宅) |

釜屋跡標柱 |

|

2009 |

| 慈眼寺 |

じげんじ |

明烏雪夜の話(立名人名演02:13) 1件1題 (東京1件) |

江東区猿江2-14あたり |

→ 北村辞典.猿江の慈眼寺.豊島区西巣鴨5に移転している.「明烏」に関連して,浦里時次郎の比翼塚が新内関係者によって建てられている.他に芥川龍之介の墓がある.北村辞典の"じがんじ"の読みは誤り.

"伊之助さんというおかたが、本所猿江の慈眼寺というお寺で、情死をいたしましたのが、本文だそうで"(明烏雪夜の話) |

浦里時次郎比翼塚 |

|

2005 |

| 猿江のお寺 |

さるえのおてら |

敵討札所の霊験(角川円朝2:03) 1件1題 (圓朝1件) |

江東区猿江1-22 |

重願寺の摩利支天だろう.現在の日先神社.

"日は分りませんが私もまァ出た日を命日としまして、猿江のお寺へ今日お墓参りをして"(敵討札所の霊験) |

猿江の摩利支天 |

|

2006 |

| 深川 |

ふかがわ |

火事息子(青正蔵2:19) など 184件101題 (圓朝42件, 東京139件, 上方3件) |

江東区 |

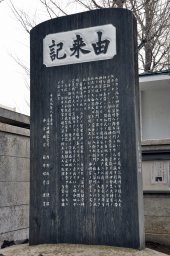

地図の点が密集しているあたり.江東区の落語地名はほとんど深川のうちになる.これより南はすべて埋立地で,落語とは無関係.深川神明に名主深川八郎右衛門による深川由来記碑がある.

"婀娜(あだ)な深川侠(いさ)みの神田人の悪いが飯田町……という譬言(たとえ)がございます。深川ッてえなあこれァ櫓下の芸者で"(火事息子) |

深川由来記碑 |

|

2011 |

| 高橋 |

たかばし |

探偵饂飩(講明治大正5:24) など 13件7題 (圓朝6件, 東京7件) |

江東区高橋,常盤2〜白河1,清澄3 |

→ 北村辞典.「探偵うどん」,うどん屋に化けた探偵が潜むのが高橋.小名木川を通る船のために橋桁が高く,反った橋だった.今は写真のように,何の変哲もない形をしている.高橋付近の伊せ喜は有名などじょう料理店だったが,惜しくも閉店した.

"高橋の脇に鍋焼き饂飩の荷を下してをりまして、焜炉の下を煽ぎながら"(探偵饂飩) |

高橋 |

|

2009 |

| 長慶寺 |

ちょうけいじ |

忍ヶ岡恋の春雨(難波戦記烈婦の入城, 太刀川文吉・鳳林館 (1896)) |

江東区森下2-22 |

曹洞宗蟠龍山天寿院長慶寺."世にふるもさらに宗祇のしくれ哉"の句を埋めた芭蕉時雨塚があった.関東大震災で罹災し,ばらばらになった碑の台座が残っている.

"深川六間堀の長慶寺という寺へおかねの母は埋葬いたしました"(忍ヶ岡恋の春雨) |

長慶寺 |

|

2019 |

| 森下 |

もりした |

探偵うどん(青小圓朝:19) など 4件2題 (圓朝1件, 東京3件) |

江東区森下1,2,常盤2,高橋 |

→ 北村辞典.「探偵うどん」,泥棒の逃走経路になる.黒亀橋から高橋,森下,弥勒寺橋より二つ目へ逃走する.その距離は約2km.大江戸線が森下駅に近づくと,桜なべのみの家のアナウンス広告が流れる.さすが,地方交通局.割り下に味噌を溶き,スライスした馬肉をひと煮させて食べる.みの家自体は,談志の「源平」にくすぐりとして出てくる.

"高橋から森下へ出て、弥勒寺橋を渡って本所の二ツ目、寂しい所ィやってまいりました"(探偵うどん) |

桜なべみの家 |

|

2008 |

| 深川の神明 |

ふかがわのしんめい |

木火土金水(講明治大正6:23) 1件1題 (東京1件) |

江東区森下1-3 |

社前に深川地名の由来碑がある.用例の「木火土金水」は根問もので,人名と神明の聞き違えとは下らない.やかんの由来に続いて付け足しで,木火土金水(もっかどごんすい)の五行の説明がつく.今でも,火の性と水の性だから,結婚しない方が方がいいとか,占いでよく言及される.関西でよく見かける,しめ縄の張られた鳥居が珍しい.深川七福神の一つ,寿老人のお宮がある.

"芝か深川にあるんですか。何が……。それでも今お前さんが神明だというじゃァございませんか"(木火土金水) |

深川神明宮 |

|

2011 |

| 六間堀 |

ろっけんぼり |

鏡ヶ池操松影(角川円朝1:03) など 12件12題 (圓朝6件, 東京6件) |

江東区常盤1,新大橋3,墨田区千歳3〜常盤2,森下1 |

→ 北村辞典.南北の堀割で両岸の町名.小名木川と竪川を結ぶ.東北方向へ五間堀を分ける.看板は八名川公園のトイレの目隠し.

"へい、わたくしはこれから六間堀のほうへ頼まれて使いにまいります"(鏡ヶ池操松影) |

六間堀跡看板 |

|

2006 |

| 猿子橋 |

さるこばし |

敵討札所の霊験(角川円朝2:03) など 5件2題 (圓朝5件) |

江東区常盤1-11, 12 |

→ 北村辞典.六間堀川に架かる南から2番目の橋.堀とともに今は何も残っていない.「札所の霊験」の別名は猿子橋の仇討.水司又市が寛政11年に討たれる.実際に寛政10年にここで仇討があった.

"これは寛政十一年に、深川元町猿子橋際で、巡礼が仇を討ちましたお話で"(敵討札所の霊験) |

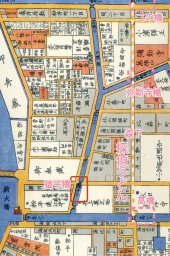

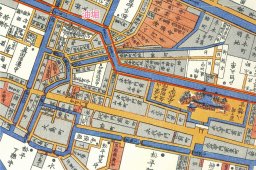

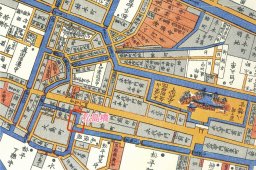

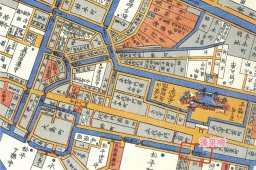

本所深川絵図(尾張屋板江戸切絵図) |

|

2020 |

| 御舟蔵 |

おふなぐら |

鏡ヶ池操松影(角川円朝1:03) など 3件3題 (圓朝3件) |

江東区新大橋1 |

→ 北村辞典.幕府の船蔵.怪船安宅丸は大きすぎて入りきらなかった.標柱は新大橋南東詰にある.広重江戸名所百景の代表作,大はしあたけの夕立の画題.

"元仲はお舟蔵前へ行き、行き違いになって治平はこの災難をのがれました"(鏡ヶ池操松影) |

御船蔵跡標柱 |

|

2006 |

| 安宅 |

あたけ |

妲妃のお百(にっかつ談志:1) 1件1題 (東京1件) |

江東区新大橋1あたり |

幕府の御座船安宅丸に由来する.巨大すぎて使い物にならず,御舟蔵脇に捨ておかれた.伊豆へ帰ろうと夜な夜な泣き,水戸黄門が謎を暴くのは講談の一席.新大橋北の小公園(新大橋1-5)に由来碑がある.

"こいつを渡らずに安宅を見込んで、金猫、銀猫の、一ツ目弁天"(妲妃のお百) |

新大橋一丁目安宅丸由来碑(部分) |

|

2006 |

| 柾木稲荷 |

まさきいなり |

後の業平文治(角川円朝3:03) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

江東区常盤1-2 |

→ 北村辞典.いまは正木稲荷と書く.万年橋詰に鎮座する.マサキの葉がおできに効くとされ,蕎麦断ちをして祈願した.近くに芭蕉庵の跡がある.

"本所大橋向うの万年橋、正木稲荷の河岸は、流罪人の乗り船を扱いまする場所でござります"(後の業平文治) |

正木稲荷 |

|

2009 |

| 万年橋 |

まんねんばし |

後の業平文治(角川円朝3:03) など 6件6題 (圓朝5件, 東京1件) |

江東区常盤1-2〜清澄1-8 |

→ 北村辞典.隅田川から小名木川に入った最初の橋.今は旧地よりもやや東に架かる.島流しになる罪人は,万年橋や永代橋から出航した.万年橋の方は,軽い方の罪人だっという.広重の名所絵では,功徳の放し亀が描かれ,亀は万年を効かせている.

"法螺貝の音ブウブウブウ。文治が船に足を掛けるや否や、はや船は万年橋の河岸を離れました"(後の業平文治) |

万年橋 |

|

2009 |

| 本誓寺 |

ほんせいじ |

雪中梅(講明治大正2:43) 1件1題 (東京1件) |

江東区清澄3-4 |

→ 北村辞典.浄土宗當知山本誓寺.賀茂真淵門下の国学者村田春海(はるみ)の墓がある.「雪中梅」は,落語事典にも載っていない人情噺の出し殻のような噺.貧の盗みに入った親孝行が,家に戻ると病身の母が死んでいた.その亡きがらを葬ったのが深川の本誓寺.その後,墓地で拾った財布を届け,出世につながる.

"深川の本誓寺へ野辺の送りを賑やかにいたしました"(雪中梅) |

本誓寺墓地村田春海墓 |

|

2006 |

| 霊厳寺 |

れいがんじ |

長崎の赤飯(青圓生04:07) など 17件11題 (圓朝5件, 東京12件) |

江東区白河1-3 |

→ 北村辞典.浄土宗霊厳寺.もとは霊岸島にあった.白河藩主,老中松平定信の墓がある.関東十八檀林,江戸六地蔵の一つ.六地蔵は噺に出てこないが,深川霊厳寺のほか,品川品川寺,新宿太宗寺,巣鴨真性寺,山谷東漸寺,深川永代寺と,東西南北の街道筋6ヶ所に建立された.

"深川の霊岸寺が菩提所でございますので、そちらへ葬ってございますので"(長崎の赤飯) |

霊厳寺六地蔵 |

|

2006 |

| 成等院 |

じょうどういん |

仇娘好八丈(新日本古典文学大系明治編 7, 岩波書店 (2008)) |

江東区三好1-7 |

一代で財をなした紀伊国屋文左衛門の墓は成等院墓地にある.「仇娘好八丈」は,髪結新三のストーリー,紀伊国屋文左衛門ののれん分けをした白子屋の乗っ取りと大岡裁きがメイン.サイドストーリーの髪結新三と弥太五郎源七の確執の方が,芝居や人情噺でなじみになっている.

"お寺は深川霊岸寺中の成等院で"(仇娘好八丈) |

紀伊国屋文左衛門墓 |

|

2006 |

| 雲光院 |

うんこういん |

幽霊長屋(三芳屋, 新撰怪談揃 (1912))など |

江東区三好2-17 |

「幽霊長屋」は,明治期の落語家柳亭左龍の作品.幽霊の言葉どおり床下にある金を掘り出す噺.雲光院に石塔を建て,仏の供養を行った.浄土宗龍徳山雲光院の開基は徳川家康の側室,阿茶局(あちゃのつぼね).寺には阿茶局(雲光院)の宝篋印塔や,吉原を開設した庄司甚内(五人廻し)の墓がある.このほか,「骸骨於松」「恋衣物語」という戦前の人情噺にも雲光院が登場する.

"お長屋の衆にご厄介になって、深川の雲光院という寺へ死骸は埋めて貰いました"(幽霊長屋) |

雲光院阿茶局墓 |

|

2011 |

| 法禅寺 |

ほうぜんじ |

恋衣物語(娯楽世界, 12(6) (1924)) |

江東区三好3-7 |

浄土宗法禅寺.三好3の寺町にあったが,震災,戦災にあう.戦後の1947年,安民寺と合併して神田寺(千代田区外神田3-4)となった.旧地には神田寺東墓地が残っている.次項の南龍院に行く道中付けで登場する.吾妻橋,多田薬師,二之橋,弥勒寺橋,高橋から,今はない銚子場橋,善徳寺(三好2-16に移転),雲光院,南龍院のルートをたどる.

"法禅寺の寺中で南龍院"(恋衣物語) |

旧法禅寺墓地 |

|

2020 |

| 南龍院 |

なんりゅういん |

雛衣地蔵の由来(娯楽世界, 12(3) (1924))など |

江東区三好3-8 |

法禅寺の塔頭.なぜか,この寺が「雛衣地蔵の由来」と「恋衣物語」という2作の人情噺に登場する.両者は連作のようなストーリーになっている.法禅寺は神田に移転し,常照院を合併した良信院だけが旧地に残っている.墓地を見せてもらったが,南龍院に関するものは見つからなかった.

"深川藪の内の南龍院の所化となつて名を知道と云つて居ました"(雛衣地蔵の由来) |

南龍院跡 |

|

2020 |

| 浄心寺 |

じょうしんじ |

ちきり伊勢屋(騒人名作01:02) など 8件4題 (圓朝1件, 東京7件) |

江東区平野2-4 |

→ 北村辞典.日蓮宗法苑山浄心寺.深川の寺町の中心.洲崎遊廓の投げ込み寺で,清元延寿太夫の墓がある.「ちきり伊勢屋」の菩提寺は,浄心寺のほか,浄光寺(不明.架空か),霊厳寺の例がある.

"麹町五丁目を出て、深川の浄心寺までの間、人が続くといふ位。町人の葬人(とむらひ)としては大変な景気でございます"(ちきり伊勢屋) |

洲崎遊廓無縁墓 |

|

2009 |

| 海辺橋 |

うみべばし |

刀屋(立名人名演06:13) 1件1題 (東京1件) |

江東区平野1〜深川2 |

仙台堀にかかり現存する.『北村辞典』によると,訛って"うんべばし"と読むはずだが,橋銘には"うみべはし"とある.橋南詰は,芭蕉が住んだ採荼庵(さいとあん)の跡.

"佐賀町へ行ったろうと、急いでやってきた海辺橋"(刀屋) |

海辺橋 |

|

2006 |

| 正覚寺 |

しょうがくじ |

四谷怪談お岩の伝(百花園, 175-197 (1896-97))など |

江東区深川2-22 |

浄土宗正覚寺.正覚寺橋(海辺橋の別名)南東詰に現存する.廃寺となった深川三十三間堂の文書を引き継いでいる.狂歌師の元杢網と智恵内子夫妻の墓がある.

"深川の冬木町と云ふ所は片方は正覚寺と云ふ寺でございます"(四谷怪談お岩の伝) |

正覚寺元杢網夫妻墓 |

|

2019 |

| 船橋屋(織江) |

ふなばしや |

江戸子(講明治大正6:27) 1件1題 (東京1件) |

江東区佐賀1 |

→ 北村辞典.深川佐賀町にあった菓子司.天保期の創業.尾張藩の御用達で,練羊羹が有名だった.木場5-2に弟子筋が船橋屋織江ののれんを継いでおり,『菓子屋船橋』の写本を所蔵している.もう店を閉める予定とのこと.

"藤村、船橋屋、あすこらは立派の菓子屋で"(江戸子) |

船橋屋織江 |

|

2005 |

| 網打場 |

あみうちば |

真景累ヶ淵(角川円朝1:04) など 9件6題 (圓朝6件, 東京3件) |

江東区福住1 |

→ 北村辞典.深川七場所の一つ.その中では用例が多い.深川村松町のうち.七場所といってもどうも整理がつかない.櫓下(火事息子など),あひる,仲町等々.綱打場との誤植が目立つ.

"これは深川網打場の者でお熊と云う、年二十九歳で、美い女ではないが、色の白いぽっちゃりした少し丸形の"(真景累ヶ淵) |

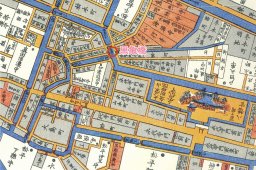

本所深川絵図(尾張屋板江戸切絵図) |

|

2020 |

| 乳熊 |

ちくま |

職人の花見(三遊れん新作落ばなし(1891))など |

江東区佐賀1-15 |

永代橋東詰のちくま味噌.元禄年間創業の食料品製造販売.今は味噌を主力商品とする.大高源吾と初代主人の竹口作兵衛が旧知の間だった.討ち入りの翌朝,永代橋に差しかかった赤穂義士を招き入れ,甘酒をふるまった.現地には事務所だけしかないが,討ち入りの日には記念碑の前で甘酒の販売を行っているという.

"「ヘエヽそりやァどこの者だ「ナニつい永代向ふのちくまだとよ"(職人の花見) |

赤穂義士休息の地碑 |

|

2020 |

| 富吉町の橋 |

とみよしちょうのはし |

仇娘好八丈(新日本古典文学大系明治編 7, 岩波書店 (2006)) |

江東区永代1〜2 |

福島橋.深川富吉町と北川町の間の堀に架かる.

"富吉町の橋の際へ来ると ズルリ辷ッて転ぶとたん"(仇娘好八丈) |

福島橋 |

|

2011 |

| 油堀 |

あぶらぼり |

妲妃のお百(にっかつ談志:1) 1件1題 (東京1件) |

江東区佐賀,福住,深川,門前仲町 |

→ 北村辞典.今はない.ほぼ首都高9号深川線の真下にあたる.隅田川から富岡八幡裏を経て木場へ通じる.

"油堀をこえて仙台堀"(妲妃のお百) |

本所深川絵図(尾張屋板江戸切絵図) |

|

2020 |

| 閻魔堂橋 |

えんまどうばし |

仇娘好八丈(新日本古典文学大系明治編7, 岩波書店(2006)) など 5件3題 (圓朝1件, 東京4件) |

江東区深川1〜福住1 |

→ 北村辞典.深川の閻魔堂前に架かっていた閻魔堂橋は,芝居の「髪結新三」の大詰,新三殺害の場面になる."娑婆と冥土の別れ道,その身の罪も深川に,橋の名さえも閻魔堂".なんと,公衆便所の目隠しに描かれている.新三は傘をさしているが,弥太五郎源七の方は,後日の証拠になる蓑を脱いでいる.件数にはカウントしていないが,原作の「仇娘好八丈」にも出てくる.

"新三郎は傘を横にして雨を除けながら 提灯を持て閻魔堂橋へ掛る"(仇娘好八丈) |

髪結新三閻魔堂橋の場 |

|

2021 |

| 富岡橋 |

とみおかばし |

妲妃のお百(にっかつ談志:1) 1件1題 (東京1件) |

江東区深川1〜福住1 |

埋め立てられた油堀に架かっていた.清澄通りに橋柱が残る.ただし,かつては黒亀橋よりも上流,閻魔堂橋に相当する.

"これを右へ折れまして富岡橋、網打場"(妲妃のお百) |

富岡橋橋柱 |

|

2006 |

| 黒亀橋 |

くろかめばし |

探偵うどん(青小圓朝:19) など 2件1題 (東京2件) |

江東区福住1〜深川1 |

埋め立てられた油堀に架かる.黒江町と亀住町を結ぶ橋.江戸期にはなかった.

"ぼんやりと黒亀橋までやってくるッてえと、若え野郎がたんまり持ってると見たから"(探偵うどん) |

本所深川絵図(尾張屋板江戸切絵図) |

|

2020 |

| 心行寺 |

しんぎょうじ |

油堀情深川(本草堂江戸噺, 相模書房 (2004)) |

江東区深川2-16 |

浄土宗雙修山心行寺.古典落語には出てこない.講談師悟道軒円玉[1866-1940]の墓がある.本名の浪上義三郎として多数の落語講談速記を残している.墓は,弟子でもある劇作家の川口松太郎が1957年に建立した.

"俺の家はすぐそこ、心行寺裏なんだ"(油堀情深川) |

悟道軒円玉之墓 |

|

2009 |

| 深川の閻魔 |

ふかがわのえんま |

探偵うどん(青小圓朝:19) など 2件1題 (東京2件) |

江東区深川2-16 |

法乗院.深川のえんま様.お賽銭を入れると,光と音が流れるハイテク閻魔.区画整理で深川1からわずかに移転している.「髪結新三」の地獄づくしのセリフで有名.浄玻璃の,鏡にかけて懐に 隠し持ったるこの匕首 これせえありゃァ鬼に金棒 どれ,血まぶれ仕事にかかろうか.

"深川の閻魔堂、このすぐ脇に交番がございまして"(探偵うどん) |

深川のゑんま実演中 |

|

2005 |

| 紫檀楼古木墓 |

したんろうふるきはか |

紫檀楼古木(講明治大正3:31) など 2件1題 (東京2件) |

江東区深川2-15 |

渋い狂歌噺「紫檀楼古木」の主人公.墓は深川の玄信寺にある.紫檀楼古木(古喜)は,自身も寄席へ出勤した.天保3(1832)年没,享年66(本朝話人伝).今は参詣に制限があるらしく,一度しか訪問していない.その時は,墓参に来る人が珍しいらしく,落語家さんかなどときかれたりした.

"紫檀楼古木と申し(中略)ただ今もって深川森下町の長源寺という寺にその墓表が遺っております"(紫檀楼古木) |

紫檀楼古木墓 |

|

1987 |

| 冬木弁天 |

ふゆきべんてん |

七福神(文芸倶楽部, 15(2) (1909)) |

江東区冬木22-31 |

材木商冬木直次が,承応3(1654)年に竹生島弁天を茅場町に勧請した.のちに孫の冬木弥平次が深川に移した.速記の不忍は不忍池の中の弁天堂,赤羽根は増上寺裏,宝珠院の弁天様.深川七福神の一つで,境内奥には,お巳洞や銭洗い場,岡野知十の句碑がある.名月や銭かねいはぬ世が恋し.

"深川の冬木、上野の不忍、芝の赤羽根なぞを掛持ちをして"(七福神) |

冬木弁天 |

|

2020 |

| 和倉 |

わぐら |

髪結新三 上(青圓生10:09) など 2件1題 (東京2件) |

江東区冬木 |

→ 北村辞典.近くの御賄方屋敷に食器を保管する椀倉があったことに由来するという.油堀に架かっていた和倉橋跡(富岡八幡裏)に銘板があった.

"これを聞いて、和倉の島屋という、これはまァ、有名な物持ちでございます"(髪結新三 上) |

和倉橋親柱 |

|

2006 |

| 三十三間堂 |

さんじゅうさんげんどう |

蝦夷錦古郷之家土産(角川円朝3:09) 1件1題 (圓朝1件) |

江東区富岡2 |

→ 北村辞典.江戸の三十三間堂.浅草から移転し,跡地は堂前(台東区松が谷2,雪月花一題ばなし)と呼ばれる.深川八幡の東にあり,長いお堂を利用した通し矢も行われた.安政の大地震で半壊し,明治5(1872)年に大風で倒壊したとも,廃寺になったともある.数矢小学校に名を残しており,モニュメントが富岡2-4にある.

"深川三十三間堂の三右衛門、四日市翁稲荷のうしろに新四郎という者がおり"(蝦夷錦古郷之家土産) |

三十三間堂あと |

|

2006 |

| 富岡八幡宮 |

とみがおかはちまんぐう |

永代橋(青圓生11:20) など 49件25題 (圓朝9件, 東京40件) |

江東区富岡1-20 |

→ 北村辞典.深川の八幡様.「永代橋」落下の悲喜劇は,12年ぶりに開かれた八幡祭と橋下の将軍お成りによる通行止め等が折悪しく重なったため.「佃祭」の惨事は,八幡鐘が鳴り響いた後の終い船に過積載をしたため.ガラス張りの御輿庫には,巨大な2基の御輿が展示してある.震災で失われたものを1991年に復興した.一の宮御輿の重量は4.5トンもあるという.その後,やや小ぶりの二の宮神輿が作られ,こちらが担がれる.

"文化の四年でございます。その年は深川八幡の祭りが、たいそうよくできたという評判で"(永代橋) |

富岡八幡宮二の宮神輿 |

|

2011 |

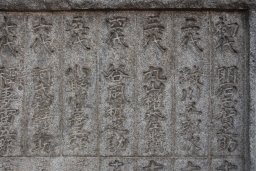

| 富岡八幡宮:横綱力士碑 |

よこづなりきしひ |

阿武松(青圓生08:05) など 5件2題 (東京5件) |

江東区富岡1-20 |

富岡八幡の境内裏手にある巨碑.1900(明治33)年建.裏面は代々の横綱名が刻まれている.「阿武松」は6代目.スペース不足で隣の石も,裏面にまで至っている.富岡八幡宮境内には,横綱力士碑のほか,大関力士碑,巨人力士碑,釈迦嶽等身碑等々,相撲関係の碑で混雑している.

"深川八幡の境内に横綱力士の碑というのがございます"(阿武松) |

横綱力士碑裏面 |

|

2009 |

| 富岡八幡宮:大鳥神社 |

おおとりじんじゃ |

酉の市(滑稽乗合船, 服部書店 (1906)) |

江東区富岡1-20 |

深川のお酉様,大鳥神社.富岡八幡宮境内の末社の一つで,本殿の西側に鹿島神社と同居している.今も,11月のお酉様では熊手の露店が出てにぎわう.四谷のお酉様は,須賀神社(新宿区須賀町5)のこと.

"もっとも酉の市(まち)は千住深川四谷諸方に御座いまして"(酉の市) |

大鳥神社 |

|

2020 |

| 深川不動 |

ふかがわふどう |

寝床(立文楽1:14) など 48件22題 (圓朝3件, 東京45件) |

江東区富岡1-17 |

→ 北村辞典.1881(明治14)年に設けられた成田不動の出張所.したがって明治以後の噺の設定になる.「寝床」の鳶頭はここでは用が足りなかった.

"成田の講中にごたごたが出来まして、エエとても深川の出張所では話がまとまらんという所っから"(寝床) |

深川不動尊 |

|

2006 |

| 蛤町 |

はまぐりちょう |

鼠穴(青圓生08:04) など 13件3題 (圓朝4件, 東京9件) |

江東区門前仲町1,2,永代2 |

→ 北村辞典.永代2から門前仲町にかけて東西に長い町.裸一貫で江戸に出た弟の竹次郎は,蛤町に三戸前の蔵持ちになる.一晩で燃えてしまうのは,「鼠穴」のせいではなく,土蔵の疲れ.

"火事がある、深川蛤町……いやァまァ、汝(われ)が処かどうかわかんねえが、蛤町の見当だという"(鼠穴) |

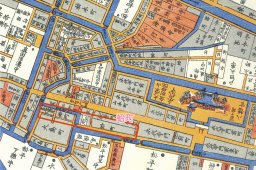

本所深川絵図(尾張屋板江戸切絵図) |

|

2020 |

| 阿三稲荷 |

おさんいなり |

怪談阿三の森(角川円朝7:04) など 2件1題 (圓朝2件) |

江東区牡丹1-6 |

お産の守り神.「怪談阿三の森」は阿三稲荷の由来とも言った噺.ストーリーは「牡丹燈籠」の発端と同じで,圓朝作ではないと考えられている.今は冬木弁天とならんで民家の庭にある.以前は奉納の幟があがっていた.今でも参拝は可能で,きれいに清められ,とてもいいたたずまい.

"深川に阿三の森と申し、阿三様という小さな祠のある所、古くは雀の森と申しました"(怪談阿三の森) |

阿三稲荷 |

|

2011 |

| 黒船神社 |

くろふねじんじゃ |

怪談阿三の森(角川円朝7:04) 1件1題 (圓朝1件) |

江東区牡丹1-12 |

→ 北村辞典.阿三稲荷のはすむかい.このあたり雀の森(怪談阿三の森).四世鶴屋南北終焉の地.

"久左衛門新田と海辺新田との間で、黒船神社から余り遠く隔たっておりません"(怪談阿三の森) |

黒船神社 |

|

2006 |

| 調練橋 |

ちょうれんばし |

怪談阿三の森(角川円朝7:04) 1件1題 (圓朝1件) |

江東区越中島1-1〜永代2-1 |

→ 北村辞典.越中島2,3〜古石場1,2に架かる調練橋ではなく,大島川水門そばの練兵橋のこと.どちらも安政2年,越中島に設けられた幕府の調練場に由来する.今は私企業のための練兵衛橋になっている.

"片側が越中島で、そこを通って調練橋をくぐり、熊井町の河岸伝いに大川へ流れ出す小川でございます"(怪談阿三の森) |

練兵衛橋 |

|

2006 |

| 越中島橋 |

えっちゅうじまばし |

怪談阿三の森(角川円朝7:04) 1件1題 (圓朝1件) |

江東区牡丹1〜門前仲町1 |

引き続き「怪談阿三の森」冒頭の説明.大島川(現在の大横川に相当)に架かる.地の文なので,江戸切絵図に載っていなくて構わない.越中島は江戸時代の夢の島.

"左へ越中島橋下をぬける、そうすると片側が大島町、片側が越中島で"(怪談阿三の森) |

越中島橋 |

|

2006 |

| 松島橋 |

まつしまばし |

怪談阿三の森(角川円朝7:04) 1件1題 (圓朝1件) |

江東区門前仲町1-1〜永代2-25 |

→ 北村辞典.引き続き「怪談阿三の森」冒頭の説明になる.この橋をかすめ,大島川は屈曲する.今はない.

"蛤町になって、松島橋の所から左へ越中島橋下をぬける"(怪談阿三の森) |

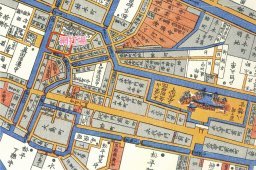

本所深川絵図(尾張屋板江戸切絵図) |

|

2020 |

| 石島橋 |

いしじまばし |

怪談阿三の森(角川円朝7:04) 1件1題 (圓朝1件) |

江東区牡丹2〜富岡1 |

→ 北村辞典.引き続き「怪談阿三の森」の説明.明治期では深川蛤町から牡丹町へ渡す橋だった.川は大島川で,橋も現存する.橋周囲はきれいに整備され,桜並木となっている.

"石島橋を越えると深川に有名の蛤町になって"(怪談阿三の森) |

石島橋 |

|

2006 |

| 蓬莱橋 |

ほうらいばし |

怪談阿三の森(角川円朝7:04) 1件1題 (圓朝1件) |

江東区富岡1〜牡丹2, 3 |

→ 北村辞典.引き続き「怪談阿三の森」の説明.富岡八幡鳥居前,大島川に架かる.今の巴橋に近い.南に深川七場所の一つ,佃町=あひる(おさん茂兵衛),住吉神社がある.

"蓬莱橋をくぐりますと、右は富岡門前の河岸、左は平富町、佃町、牡丹町などで"(怪談阿三の森) |

本所深川絵図(尾張屋板江戸切絵図) |

|

2020 |

| 平野橋 |

ひらのばし |

怪談阿三の森(角川円朝7:04) 1件1題 (圓朝1件) |

江東区木場1〜2 |

→ 北村辞典.引き続き「怪談阿三の森」の説明.川は大島川に続く平野川(大横川)で,現存する橋.

"流れに沿うて平野橋をくぐり、入舟町数矢町の河岸を流れて蓬莱橋をくぐります"(怪談阿三の森) |

平野橋 |

|

2006 |

| 洲崎弁天 |

すざきべんてん |

怪談阿三の森(角川円朝7:04) など 3件3題 (圓朝2件, 東京1件) |

江東区木場6-13 |

→ 北村辞典.洲崎神社.江戸湾のランドマークだったろうが,意外と用例が少ない.かつての海べりで,寛政3(1791)年の洪水跡を示す波除碑や名人竿忠(初代林家三平の義父)の碑がある.「怪談阿三の森」冒頭,洲崎遊廓から大川までの大島川の説明.

"遠く砂村新田から出て石小田新田と平井新田の間を流れまして、洲崎弁天のところへ出ると、流れに沿うて平野橋"(怪談阿三の森) |

名人竿忠碑と波除碑 |

|

2005 |

| 洲崎 |

すざき |

辰巳の辻占(騒人名作12:19) など 66件44題 (圓朝7件, 東京59件) |

江東区東陽1 |

→ 北村辞典.洲崎遊廓は前項の弁天様の東,東陽1丁目にあたる.明治に入って,埋め立てで作られた土地で,三方を堀に囲まれていた.今も,地図からそれとわかる四角い地割りになっている.洲崎橋から中央を貫く大門通りの名が残っている.大門通りの交差点にある八百屋さんの2階がブルーの柱とピンクの壁で,いい味を出していた.

"「何所だ」「辰巳でございます」「辰巳といへば洲崎だな」"(辰巳の辻占) |

洲崎の旧家 |

|

2009 |

| 洲崎:大門通り |

おおもんどおり |

辰巳の辻占(柳家小満ん口演用「てきすと」 17, てきすとの会 (2016)) |

江東区東陽1 |

洲崎遊廓を南北に貫く大通り.今も大門通りの道路標識が立っている.洲崎橋の一本口だったが,90年代に南開橋が架けられ,塩浜へぬけられる.

"この大門通りを中心に、左右の土地を、埋め立てた順なンでしょうが、一号地、二号地と呼んで"(辰巳の辻占) |

大門通り |

|

2019 |

| 洲崎川 |

すさきがわ |

辰巳の辻占(柳家小満ん口演用「てきすと」 17, てきすとの会 (2016)) |

江東区東陽1 |

洲崎遊廓の説明.洲崎遊廓をとり囲む運河で,洲崎橋が架かっていた.今は南側が汐浜運河をはさんだ埋立地.北側と東側は1970年台に埋められて,跡地は洲崎川緑道公園になっている.西側だけが,写真のように堀として残っている.

"裏っ手が東京湾で、他の三方が州崎川という堀川で囲まれておりまして"(辰巳の辻占) |

洲崎川 |

|

2019 |

| 木場 |

きば |

子別れ(講明治大正7:50) など 68件31題 (圓朝8件, 東京59件, 上方1件) |

江東区木場 |

→ 北村辞典.丸太,材木のストックヤード.材木商が櫛比した.木口を見にヤモメの熊さんが出かけ,お節徳三郎が心中しそこなう.埋め立てで新木場に移転して久しい.そちらも,もはやほとんど丸太は浮かんでいない.曲芸のような木場の角乗り碑は富ヶ岡八幡宮にある.

"今日是れから木場へ行つて貰ひたいんだがどうだらう"(子別れ) |

新木場 |

|

2011 |

| 猪の堀 |

いのほり |

恋衣物語(娯楽世界, 12(6) (1924)) |

江東区白河4・三好4・平野4〜扇橋1・石島・千石1 |

亥之堀.小名木川から三十間堀にかけての大横川の通称名.亥年の開削にちなむという.亥之堀橋に名を残す.扇橋は亥之堀橋の一本北にかかり,地域名になっている.

"扇橋と猪の堀の家作の事で"(恋衣物語) |

亥之堀橋 |

|

2020 |

| 十万坪 |

じゅうまんつぼ |

妲妃のお百(にっかつ談志:1) 1件1題 (東京1件) |

江東区千田,海辺,千石2,3 |

→ 北村辞典.六万坪とともに,深川の東に広がる広大な埋め立て地.妲妃のお百,桑名屋徳兵衛殺しの舞台.毒婦のお百は,夫の徳兵衛を闇夜の十万坪で惨殺する.現れた火の玉を提灯に見立てて高笑い.

"江戸砂村の十万坪におきまして徳兵衛を殺害"(妲妃のお百) |

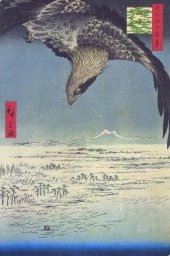

深川洲崎十万坪(広重名所江戸百景) |

|

2020 |

| 隠亡堀 |

おんぼうぼり |

足上り(創元米朝1:05) など 2件1題 (上方2件) |

江東区扇橋3,北砂1 |

→ 北村辞典.岩井橋あたりの横十間川.「東海道四谷怪談」でお岩と小平の死骸が打ち付けられた戸板が流れつく.雑司ヶ谷から流れつくことは地理的にはありえないが,地名とはマッチしている.

"浪人者が釣りを垂れてると、そこへ戸板が流れてくる怖いとこで。穏亡堀か"(足上り) |

岩井橋 |

|

2005 |

| 砂村の焼場 |

すなむらのやきば |

八景隅田川(角川円朝7:01) 1件1題 (圓朝1件) |

江東区北砂6 |

北砂6の南東部にあった火葬場.岩井橋の東にあった荼毘所が,明治になって砂村に移転してきた.1960年代に廃止され,今は何も残っていない.

"八丁堀の川岸から舟で砂村へ参りました、これは砂村の焼場の二、三軒先に植木屋の作十郎と申す者があります"(八景隅田川) |

|

|

|

| 疝気稲荷 |

せんきいなり |

神仏混淆(講明治大正2:15) など 4件4題 (東京4件) |

江東区南砂3-4 |

→ 北村辞典.砂村の疝気稲荷.1967年,習志野に移転したが,旧地の南砂3-4にも仙気稲荷の名前で社殿がある.蕎麦と唐辛子で疝気を治すしかない時代には,参詣人が多かったという.

"痔の神様、疝気の稲荷、あるいは久米の平内様"(神仏混淆) |

仙気稲荷 |

|

2009 |

| 夢の島 |

ゆめのしま |

南極探検(三一談志3:06) 1件1題 (東京1件) |

江東区夢の島 |

ちゃんと地番にもなっている昭和後期のゴミ埋立地.線香紙は線香紙,珍皮は珍皮と分けてなかったらしく,上空はカラスやカラスの大群だった.今はスポーツ公園,熱帯温室,ビキニ水爆実験で被爆した第五福竜丸の展示館など.パイプはメタン抜きなのだろうか,臭くはないが手をかざすと熱いガスが出ていた.

"船は竹芝桟橋を離れ、夢の島からお台場に"(南極探検)

|

夢の島公園 |

|

2009 |

江東区

江東区