| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 佐賀県 |

さがけん |

テレスコ(創元米朝5:05) 1件1題 (上方1件) |

佐賀県 |

東から西へと横断し,唐津へ北上するルートで佐賀県の落語地名を紹介する.

佐賀藩鍋島家というと,御家騒動にからむ化け猫騒動をあげたい.戦国時代の末期,追い落とされた龍造寺家の飼い猫が,自害した老婆の血をなめて化け猫に変じる.佐賀城天守に現れて,藩主の愛妾を食い殺し,愛妾に化けて藩主を悩ます.化け猫を退治した千布家には男子が生まれず,猫の祟りを鎮めるため白猫の画像を祀った.その絵をもとに,明治4(1871)年に七尾の猫を彫った猫塚を再建した.肥前白石の秀林寺に祀られている.

"九州の佐賀県でしたかな、「はい」という返事を「ナイ」と言う"(テレスコ) |

猫塚 |

|

2023 |

| 肥前 |

ひぜん |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

佐賀県,長崎県 |

旧国名.祐徳稲荷は,日本三大稲荷の一つに数えられる.落語の中では,三大稲荷として,伏見稲荷,豊川稲荷,笠間稲荷,最上稲荷が出てくるが,残念ながら祐徳稲荷には言及されない.陽明門を模した楼門と,懸崖造りの舞台を持つ本殿を持つ境内は,他の稲荷とはずいぶんおもむきが違う.

"備前、筑前、肥前、豊前のクラゲと前名のついたところのクラゲは食えても、この辺のクラゲは喰えん"(播州巡り) |

祐徳稲荷 |

|

2017 |

| 吉野ヶ里遺跡 |

よしのがりいせき |

黄金の大黒(太田藤志楼2:07) など 2件2題 (東京2件) |

神埼市,吉野ヶ里町 |

1988年,弥生時代の大遺跡と判明したため,くすぐりに取り入れられた.公園として現在も整備中.物見櫓は『魏志倭人伝』邪馬台国の記述にある楼閣かと騒がれた.

"だいぶ古いねウチの親父はね。こないだ吉野ヶ里遺跡から見っかった"(黄金の大黒) |

南内郭物見櫓 |

|

2003 |

| 佐賀:御殿 |

ごてん |

べかこ(創元米朝1:13) など 3件1題 (上方3件) |

佐賀市城内 |

鍋島氏の居城.佐賀戦争で多くを失い,鯱の門と続櫓のみが残る.国重文.

"堅丸のおっさんもあれ、ちょっと値打ちつけないかんな、お城へ行くのやさかい"(べかこ) |

佐賀城鯱の門 |

|

2005 |

| ベカコ(三一上方2:34) など 3件1題 (上方3件) |

武雄市 |

「べかこ」は,武雄温泉に流れ着いた噺家の泥丹防堅丸が,佐賀のお姫様のご不快を慰めるために御殿に呼ばれ,大失敗する上方落語.この速記からでは佐賀城か武雄の屋敷か判別できなかった.徒歩圏という点では武雄市内か.

"宿屋の主人は泥丹防堅丸を伴れて、佐賀の御殿へさして参りました"(ベカコ) |

武雄 鍋島藩邸庭園 |

|

1997 |

| 武雄 |

たけお |

ベカコ(三一上方2:34) など 5件1題 (上方5件) |

武雄市 |

武雄温泉は一般の入湯可能.料金は高いが殿様湯に入ると,「べかこ」ではないが,佐賀の殿様気分を味わえる.シンボルである蓬莱門は東京駅を手がけた辰野金吾の設計で1915年竣工.佐賀の屋敷に召された泥丹防堅丸,腰元をからかったため,翌朝まで縛りあげられてしまう.狩野永徳が描いたふすま絵の鶏に東天紅と鳴いて助けてくれと頼むと,あら不思議,一声「ベカコ」.べっかこうは,あかんべえのこと.

"泥丹防堅丸と申します田舎廻りの噺家で、所々方々を巡業いたしまして、肥前の武雄の湯治場に"(ベカコ) |

武雄温泉殿様湯 |

|

2014 |

| 嬉野 |

うれしの |

紀州(青圓生01:05) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

嬉野市 |

三韓出兵で傷ついた兵士を癒す温泉に,神功皇后思わず"嬉しいのぉ"とのご託宣,これが嬉野の由来という.1924年に作られた公衆浴場の古湯温泉は,町が買い取って改修にあたった.2010年,シーボルトの湯として再開した.

"「うれしいのう」とおっしゃったそうで、それがために嬉野という地名が残りまして"(紀州)

|

古湯温泉 |

|

2004 |

| 有田 |

ありた |

ダンスパーティ(楽々新作お笑い:12) 1件1題 (上方1件) |

西松浦郡有田町 |

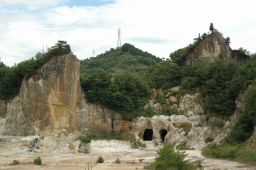

有田焼が何件出てきたかは,はなはだ自信がない.泉山は山一つ堀り尽くして陶土を取った跡地.迫力.

"あのツボは何焼きかな、九谷かな、有田焼かな。ありャツボヤキじャないの"(ダンスパーティ) |

泉山磁石場 |

|

2004 |

| 伊万里 |

いまり |

鰻の幇間(旺文鑑賞1:09) など 6件2題 (東京6件) |

伊万里市 |

伊万里焼の例.有田焼の搬出港.大川内山は陶工を山に囲まれた谷筋に集め,技術を匿した藩の秘窯.

"このまた猪口をごらんよ(中略)こっちに伊万里があって、こっちのほうは九谷てえなア乙なもんだ"(鰻の幇間)

|

大川内山 |

|

2004 |

| 唐津 |

からつ |

白井権八(三一談志3:09) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

唐津市 |

唐津くんちの曳山は,魚屋町の鯛の他,亀と浦島,兜などが展示されている.

"俺だって元ぁ侍だ。肥前唐津の松浦様の家来で"(白井権八)

|

唐津くんち曳山 |

|

1997 |

| 領巾振山 |

ひれふるやま |

寝床(青圓生09:05) など 4件2題 (東京4件) |

唐津市 |

鏡山.以下,松浦佐用姫伝説の地名が続く.これを仕込まないと「派手彦」は成り立たない.6世紀のこと,松浦佐用姫は,戦地の新羅に赴く大伴狭手彦を鏡山山頂で領巾(ひれ)を振って見送り,佐用姫岩へ飛び降りた.岩上にはその時の足跡が残るという.

"『増補朝顔日記』宿屋から大井川まで、領巾振山の悲しみも……という"(寝床)

|

鏡山山頂松浦佐用姫像 |

|

2004 |

| 松浦山 |

まつうらやま |

派手彦(青圓生03:03) など 2件1題 (東京2件) |

唐津市 |

領巾振山のことだろう.

"肥前松浦山、一名松浦潟と申します。松浦佐世姫という人が、ここで夫大伴狭手彦の船出を悲しみ"(派手彦)

|

|

|

|

| 船子山 |

ふなこのやま |

阪東お彦(講明治大正4:34) など 3件1題 (東京3件) |

唐津市か |

「坂東お彦」は,「派手彦」のこと.船子山,船木の山,舟木の山のすべての用例を合わせた.どれも不明だが,領巾振山だろう.

"肥前国船子山に領巾を振って呼んだ上げ句に石になってしまった"(阪東お彦) |

|

|

|

| 松浦川 |

まつうらがわ |

人形買(三一上方1:02) など 7件2題 (東京5件, 上方2件) |

唐津市 |

佐用姫は山を下りて,夫を追いかけ松浦川を渡る.「人形買い」では,出産祝いに贈る人形を神功皇后にするか,太閤秀吉にするか迷う.神功皇后が戦勝を占ったのも松浦川.こちらは浜玉町の玉島川の古称というが,まあどちらでもいいではないか.

"肥前国松浦川の流れに御髪を浸し給い左右に分け"(人形買)

|

松浦川と唐津城 |

|

2004 |

| 松浦潟 |

まつらがた |

阪東お彦(講明治大正4:34) など 4件1題 (東京4件) |

唐津市あたり |

一方,大伴狭手彦は,朝鮮出兵のため松浦潟を発つ.領巾振山の西展望台から,松浦潟の眺望がよい.虹の松原は日本三大松原の一つとされる.

"朝顔日記の浄瑠璃に、夫の跡を恋いしたい石になったる松浦潟という文句があります"(阪東お彦) |

虹の松原 |

|

2004 |

| 望夫石 |

ぼうふせき |

派手彦(柳家小満ん口演用「てきすと」 3,てきすとの会 (2015)) |

唐津市呼子町加部島 |

別れの悲しみのあまり,ついに佐用姫は石と化す.その石は加部島の田島神社にある.薄暗いところで目が慣れると見えてくる.拝観多謝.この伝説をそっくり取り入れたのが,「派手彦」という落語.木更津へ発つ踊りの師匠の派手彦を見送った松浦屋の番頭佐兵衛も,女房香々でカチカチの石になる.なお,速記にある舟木の山にあるという石は不詳.

"今でもあの舟木の山には、望夫石という石が残っております"(派手彦) |

佐與姫神社 望夫石 |

|

2004 |

| 呼子 |

よぶこ |

まん防(立川生志のニュース落語, 梓書院 (2022)) |

唐津市呼子町 |

東松浦半島の北端にあたる旧呼子町.呼子の町に近づくと,ジーラと萬坊の看板広告が目立つようになる.ジーラは海中が見えるグラスボート観光船で,萬坊は1983年に開業した海中レストランのこと.萬坊は,イカ刺しのほか,いかしゅうまいで有名.イカのすり身が入った焼売が刻んだワンタンの皮をまとっている.なお,演題の「まん坊」は,新型コロナウイルスに対する「まん延防止等重点措置」の略称.

"福岡佐賀の人には、マンボウって聞くと、呼子のイカ焼売が浮かぶかもしれないだろ"(まん防) |

萬坊のいかしゅうまい |

|

2022 |

| 名護屋 |

なごや |

御名算(二ヶ領用水物語, まつ出版 (2010)) |

唐津市鎮西町名護屋あたり |

「御名算」はそろばんを題材にした新作落語.名護屋城は,秀吉が朝鮮出兵の拠点とした城.玄界灘を見下ろす高台に巨大な城跡が残っている.周辺には加藤清正をはじめとする諸将の陣跡が点在している.徳川幕府によって城は壊された.だから,石垣の下に巨石が転がったままになっているのだろう.

"太閤秀吉が天下を統一した後の一五九二年、佐賀県名護屋の陣中でそろばんを使ったのが始めだといわれております"(御名算) |

名護屋城本丸石垣 |

|

2014 |

佐賀県

佐賀県