| 九州地方 |

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 西国 |

さいごく |

お玉牛(講文庫3:34) など 19件14題 (東京14件, 上方5件) |

|

九州だけに割り振るのは狭く取りすぎだが,四国から西国といった表現もあるので九州地方のしょっぱなに分類した.

"それがしは、もと西国のさる大藩につかえし武士"(お玉牛) |

西国とは? |

|

2022 |

|

| 九州 |

きゅうしゅう |

藪入り(筑摩古典02:01) など 107件75題 (圓朝7件, 東京66件, 上方34件) |

九州地方各県 |

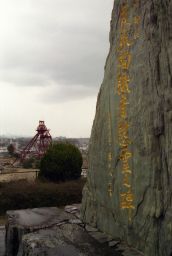

「藪入り」では名所見物の1つに九州の炭鉱があげられている.田川炭鉱に残る大煙突は,さぞやお月さん煙たかろ♪と炭坑節に歌われたあの煙突のこと.

"讃岐の金比羅様から山口県と九州の炭鉱を見せて"(藪入り) |

田川地区炭坑慰霊碑と竪抗櫓 |

|

2001 |

| 玄界灘 |

げんかいなだ |

九州吹き戻し(三一談志5:03) など 6件3題 (東京5件, 上方1件) |

|

福岡,佐賀県北西部の海域.用例のほとんどは玄海灘と書かれている.荒れる海の描写が多い.「九州吹き戻し」は肥後熊本を出航した船が薩摩まで漂流するので,玄界灘の嵐に出会うのはかなり難しい.

"折しも差し掛かった、これぞ名代の玄海灘"(九州吹き戻し) |

穏やかな玄界灘 |

|

2015 |

| 筑紫 |

つくし |

人形買(三一上方1:02) など 15件9題 (圓朝2件, 東京10件, 上方3件) |

|

九州の古称だが,九州北部を指すことが多い.仲哀天皇が熊襲を討とうと,筑紫国の香椎宮の地に滞在された.神がかりなった神功皇后の神託を信じず琴をなまなかに弾いているうちに,仲哀天皇は崩御した.仲哀天皇に代わり,三韓征伐からもどった神功皇后は,筑紫の宇美で応神天皇を産む.また,香椎宮に三種の神器を埋め,この国を守護すると誓った.このときに植えた目印の杉が,境内に残る綾杉と伝える.葉が綾のように交互に出ている.樹齢1800年だという.秋立つや千早ぶる世の杉ありて(夏目漱石).

"仲哀帝筑紫退治のおりから、船中にて御崩御、神託あって三韓征伐せんと"(人形買) |

香椎宮綾杉 |

|

2023 |

| 豊前 |

ぶぜん |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

福岡県,大分県 |

旧国名.福岡県の東部,大分県の北部にまたがる.おもな産地である備前岡山の名がついたビゼンクラゲが,九州地方までひろく分布している.いわゆる食用クラゲがこれ.備前の項では,備前焼を取り上げているので,クラゲの方は豊前にゆずった.

"備前、筑前、肥前、豊前のクラゲと前名のついたところのクラゲは食えても、この辺のクラゲは喰えん"(播州巡り) |

ビゼンクラゲ |

|

2022 |

| 筑前 |

ちくぜん |

播州巡り(三一上方2:06) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

福岡県 |

旧国名.福岡県の南部.筑前の名がついた郷土料理,筑前煮は,鶏肉人参椎茸牛蒡蓮根筍木水母蒟蒻などを油炒めして甘辛く煮つける.しれっとキクラゲも食材に書きくわえたが,ふつうクラゲは入らない.

"備前、筑前、肥前、豊前のクラゲがくらえてここらのクラゲはくらえんのか"(播州巡り) |

筑前煮 |

|

2022 |

| 筑後 |

ちくご |

名月若松城(三一正蔵芝居噺:10) 1件1題 (東京1件) |

福岡県 |

旧国名.福岡県の南西部.別項の岩石城の位置を説明している.乙隈境石は,薩摩街道の筑前,筑後両国の境界に2本ならんで立っている."従是南筑後国"と"従是北筑前国".建立者の久留米藩と福岡藩が競ったため,後から建てた筑前側がやや大きなものになっている.

"筑前筑後の国境、岩石城を攻め落としましたのが蒲生氏郷"(名月若松城) |

乙隈境石 |

|

2023 |

| 筑豊 |

ちくほう |

抱き屋(新作艶笑落語, 双葉社(1969)) |

福岡県 |

筑前と豊前からできた地名で,飯塚,直方,田川あたり.筑豊炭田で知られる.写真正面の小山は,草木で覆われているが炭鉱のボタ山.崩壊したり,自然発火することもあり,ほとんどが撤去されてしまった.直方市石炭記念館には,採炭設備などの展示のほか,世界記憶遺産に登録された炭鉱画家,山本作兵衛の絵が展示してある.

"わたしですか。筑豊で炭鉱夫をしておりました"(抱き屋) |

飯塚のボタ山 |

|

2011 |

| 福岡県 |

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 福岡県 |

ふくおかけん |

姫かたり(定本 九州吹戻し, 新人物往来社 (2001)) |

福岡県 |

福岡,博多という用例は多いが,福岡県を指すと考えられる例は少ない.天明4(1784)年の春,志賀島の農夫が農作業の途中で偶然金印を見つけた."漢委奴國王"の5文字が刻まれた金製の角印.国宝のなかでももっとも親しみ深いもので,福岡市博物館で現物を見ることができる.発見地とされる海岸をのぞむ高台に公園がつくられ,石碑と中空に浮いたようなレプリカの金印が置かれている.

"九州の佐賀から福岡へ掛けまして御座います木酢"(姫かたり) |

金印公園 |

|

2023 |

| 北九州 |

きたきゅうしゅう |

小倉船(創元米朝6:09) 1件1題 (上方1件) |

北九州市 |

1963年に門司市・小倉市・戸畑市・八幡市・若松市の5市が合併して,北九州市が発足した.1901のプレートが掲げられた八幡製鉄高炉跡はスペースワールド駅そば.

"豊前の小倉、ただ今の北九州、関門トンネルがこう通ってますわな"(小倉船) |

官営八幡製鐵所東田第一高炉 |

|

2007 |

| 門司 |

もじ |

梅の春(講明治大正6:54) など 8件6題 (東京8件) |

北九州市門司区 |

門司港レトロと称して,税関などの建物群をめぐる観光が盛ん.南洋のバナナもこの関門海峡を渡っていったのだろう.門司にはバナナの叩き売りのコンテストがあるとか.古典にもなれず,アナクロとしか…….

"もじがせきとは所の門司を引っかけましたもので"(梅の春) |

バナナの叩き売り発祥の地の碑 |

|

2006 |

| 門司駅 |

もじえき |

佐藤栄作の正体(立つばめ1:02) など 2件2題 (東京2件) |

北九州市門司区西海岸 |

1891(明治24)年開業.1942年,門司港駅と改称した.1914年建築の堂々とした木造駅舎(国重文)が残る.リニューアルして,より開業当時の姿に近づいた.

"まず最初に配属されたのは、九州の一番はずれにある、門司という駅"(佐藤栄作の正体) |

JR 門司港駅 |

|

1997 |

| 武蔵顕彰碑 |

むさしけんしょうひ |

笑説・宮本武蔵(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) |

北九州市小倉北区赤坂4 |

宮本武蔵を題材にした新作落語に登場する.宮本武蔵の死後,承応3(1654)年に養子の宮本伊織が建てた.手向山公園に現存.バスの便がよく訪問は容易.

"養子の伊織が小倉に建てた「武蔵顕彰碑」で"(笑説・宮本武蔵) |

兵法天下無雙 武蔵顕彰碑 |

|

2007 |

| 小倉 |

こくら |

小倉船(創元米朝6:09) など 5件2題 (東京1件, 上方4件) |

北九州市小倉北区,小倉南区 |

「小倉船」は小倉を出発した船が舞台.大事な金を海に落とし,フラスコに入って海中を探しに行く.この出発地が小倉の港.今のフェリーは,工業地帯を出発して関門海峡を越えてゆく.小倉城は次項のイルカノと関連.

"小倉から馬関へ渡る、渡し船というやつ"(小倉船) |

小倉港 |

|

2018 |

| イルカノ |

いるかの |

御前相撲(南旺助六:10) 1件1題 (東京1件) |

北九州市か |

毛谷村六助の豊太閤御前相撲と曽呂利狂歌の小噺.講談では毛谷村六助の御前相撲は,小倉城の設定.「入鹿ヶ原大仇討」という毛谷村六助の講談もあるので,いずれ講釈由来の噺だろう.

"昔豊臣秀吉が「イルカノ」という処へ土俵を造りまして、小倉領内の六助という大力無双の男に角力を取らせました"(御前角力) |

小倉城 |

|

1997 |

| 岡田宮 |

おかだのみや |

神武天皇の巻(桂文我の落語版「古事記」, 燃焼社 (2020)) |

北九州市八幡西区岡田町1-1 |

『古事記』を落語化した作品に登場する.神武東征の説明に,ひとことだけ岡田宮と出てくる.現在の北九州市の岡田宮のこととされる.祭神は神日本磐余彦命(神武天皇)で,拝殿前には神武天皇の杖の先にとまる霊鳥の金鵄像と八咫烏像が対面して置かれている.黒崎駅から徒歩圏.

"その後、筑紫国・岡田宮で一年"(神武天皇の巻) |

岡田宮 |

|

2023 |

| 行橋 |

ゆくはし |

碁泥(柳家小満ん口演用「てきすと」 35, てきすとの会 (2019)) |

行橋市 |

行橋赤レンガ館は,旧百三十銀行行橋支店.辰野金吾の監修になり,1914年に建てられた.吹き抜けの建物内部が公開されており,奥には金庫室もある.

"九州福岡に行橋という処が厶いますが、その外れというか郊外の方に、五吉庵という田舎料理の店がありまして"(碁泥) |

行橋赤レンガ館 |

|

2019 |

| 五吉庵 |

ごきちあん |

碁泥(柳家小満ん口演用「てきすと」 35, てきすとの会 (2019)) |

田川郡香春町鏡山 |

古民家を移築してきた創作料理店.呉ダムに沿った行き止まりの道に面する.碁好きの主人が店名の由来だという.2019年に出版された本に出てくるが,口演は2001年.ご主人は他界されている.

"五つの吉と書いて五吉庵という、なかなかいい名前なんで"(碁泥) |

五吉庵 |

|

2019 |

| 川崎 |

かわさき |

佐藤栄作の正体(立つばめ1:02) など 2件1題 (東京2件) |

田川郡川崎町 |

川崎駅(当時)と神奈川県の川崎とを取り違えたくすぐり.入場券を買って入ろうとしたら取り扱っていなかった.

"実は九州に「川崎」という駅があったんだそうで、それを知らずに本土へ送り出しちゃった"(佐藤栄作の正体) |

JR 豊前川崎駅 |

|

2001 |

| 岩石城 |

がんじゃくじょう |

名月若松城(三一正蔵芝居噺:10) 1件1題 (東京1件) |

田川郡添田町桝田 |

岩石山頂にあり,秀吉により落城.いかにも城の形をした写真の岩石城は,山腹に町の厚生施設として建てられたもの.「名月若松城」は講釈ネタ.蒲生氏郷が岩石城を攻めあぐねる場面がある.主の氏郷におもねず,相撲で投げつけて出奔した西村権四郎と,後日若松城で再会し,月下で再び相撲をとる.

"このたびの合戦では、岩石城が、まことに、抜けずに困ったのう"(名月若松城) |

現在の岩石城 |

|

1997 |

| 梅ヶ谷 |

うめがたに |

幸助餅(週刊朝日,24(8)(1933)) |

朝倉市把木 |

「幸助餅」は,大横綱初代梅ヶ谷藤太郎[弘化2〜1928]を主人公とする講談種の落語.上方落語の速記はないので,桃川若燕による講談バージョンの地名をあげる.梅ヶ谷は朝倉市の地名で,出身地をしこ名にした.大阪相撲で最高位の大関についた後,東京相撲にチャレンジした.幕下序の口のからスタートという冷遇をうけたが,実力を発揮し,1884(明治17)年に15代横綱に推挙された.引退した梅ヶ谷は,年寄雷権太夫を襲名した.道の駅うきはには銅像が立ち,近くの梅ヶ谷公園には梅ヶ谷の顕彰碑群がある.落語では,大阪相撲の雷という力士が主人公になっている.

"この梅ヶ谷といふ人は、筑前国上座郡梅ヶ谷といふ処で、弘化二年の二月に生れ、文久二年、十八歳の時に大阪へ出て"(幸助餅) |

第十五代横綱 初代梅ヶ谷藤太郎像 |

|

2023 |

| 英彦山 |

ひこさん |

寝床(三一談志4:16) など 3件1題 (東京3件) |

田川郡添田町 |

英彦山神社.「寝床」の旦那の出し物「彦山権現誓助剣」でしか登場しない.添田駅からバスの便あり.山頂に上宮,中腹に社殿.

"彦山権現誓助剣毛谷村六助家の段"(寝床) |

英彦山神社奉幣殿 |

|

1997 |

| 秋月 |

あきづき |

薔薇の花(駸々堂 (1893))など |

朝倉市秋月あたり |

「薔薇の花」は,秋月党の乱の首謀者の一人,今村百八郎の息子が主人公.同内容の「鯉魚之活作」では,国事犯などが伏字になっている.今村を含む宮崎三兄弟の墓は,秋月の長生寺にある.筑前の小京都秋月へは,甘木駅からバスがかなりの頻度で出ている.城下町ではあるが,むしろ細い路地や石垣で囲われた畑が印象的だった.

"そちの父親は何というか。秋月藩なら知らぬことはない(中略)明治九年国事犯事件について斬罪に処せられた今村百八郎で"(薔薇の花) |

今村百八郎墓 |

|

2014 |

| 多々良 |

ただら |

昭南島(新作落語名人三人集, 室戸書房 (1943)) |

福岡市東区 |

多々良(たたら).戦時落語の「昭南島」は日本が占領したシンガポールのこと.元寇で攻め入ってきた多々良川河口部だが,見るところがない.香椎にかけて作ったという防塁も残っていない.多々良は,真珠湾攻撃で奪った砲艦の名になっていた.元寇とは違うが,南北朝の多々良浜古戦場碑は,多の津1-20にある.

"多々良だよ。その昔、元の大軍を退けた由緒(ゆかり)ある所の名だよ"(昭南島) |

多々良浜古戦場碑 |

|

2019 |

| 箱崎 |

はこざき |

人形買い(青圓生10:01) 1件1題 (東京1件) |

福岡市東区箱崎あたり |

出産祝いには,神功皇后の人形か,それとも太閤秀吉にするか迷う「人形買い」.神功皇后が産んだ応神天皇の胞衣を箱に入れて埋めた印の松がある.この筥松が箱崎の地名の由来.

"三韓を征伐ののち、筑前箱崎の地にご回陣。のちにご誕生ましましたるを応神天皇さまと申しあげる"(人形買い) |

筥崎宮 楼門と筥松 |

|

2002 |

| 箱崎八幡 |

はこざきはちまん |

兵庫船(三一上方2:09) など 2件1題 (上方2件) |

福岡市東区箱崎1-22 |

「兵庫船」のお国自慢.筥崎宮.宸筆を拡大した「敵国降伏」額がかかる楼門などが国重文.一の鳥居は黒田長政寄進.太い柱が特徴の筥崎鳥居.

"熊本の清正公さん、箱崎の八幡さん"(兵庫船) |

筥崎宮 一の鳥居 |

|

2002 |

| 博多 |

はかた |

高田の馬場(筑摩古典01:07) など 9件8題 (東京7件, 上方2件) |

福岡市博多区 |

那珂川が福岡と博多の境.7月前半の祇園山笠は,5月連休のどんたくと並ぶ博多を代表する祭.

"菅丞相菅原道真公、筑紫博多の島へ御流罪のみぎり"(高田の馬場) |

祇園神社 山笠 |

|

1998 |

| 中洲 |

なかす |

土耳古息子(新潮新作:06) 1件1題 (東京1件) |

福岡市博多区中洲 |

江国滋作の書き落語.元は東中洲.特殊浴場の用例.

"九州を中洲なぞと申しまして"(土耳古息子) |

中洲 |

|

1998 |

| 東中州 |

ひがしなかす |

傾城瀬川(青圓生12:20) 1件1題 (東京1件) |

福岡市博多区中洲 |

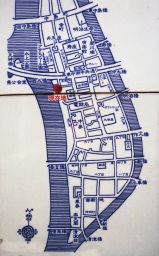

九州最大の繁華街.1966年中洲1〜5となる.地図型説明板には次項の川丈の文字も見える.

"東中洲という所にございまして、ここへ乗り込んだ時に、師匠をたずねて来た人がありました"(傾城瀬川) |

大正初期の東中洲地図 |

|

1998 |

| 川丈座 |

かわじょうざ |

傾城瀬川(青圓生12:20) 1件1題 (東京1件) |

福岡市博多区中洲 |

川丈座は明治30年代に中洲に開業した劇場で,圓生師出勤の記憶が語られる.作人橋そば.

"九州の博多へまいりましたときに、川丈座という、これは全国に名前の通っております有名な寄席でございます"(傾城瀬川) |

川丈旅館 |

|

1998 |

| 福岡 |

ふくおか |

目黒のさんま(講評判全集1:11) など 13件7題 (東京9件, 上方4件) |

福岡市 |

「目黒のさんま」では,殿様の名前をあげないことも多いが,この速記は雲州松江公が筑前福岡黒田公にサンマの味を自慢する設定.黒田家の居城は,舞鶴公園になっている.多門櫓や天守台あとの石垣,伝潮見櫓などが残っている.

"これをすみのほうで聞いておりましたのが筑前福岡の城主黒田筑前守さま"(目黒のさんま) |

福岡城天守台から福岡市街を望む |

|

2023 |

| 天神 |

てんじん |

また福岡市都心に猿(立川生志のニュース落語, 梓書院 (2022)) |

福岡市中央区天神 |

福岡の中心地区.その週に起きたできごとを落語にまとめるラジオ放送(RKBラジオ『立川生志金サイト』)が書籍化された.天神では大規模再開発が進行中で,天神ビッグバンと呼ばれている.本書でチャーリーブラックとして出てくるレストランは,渡辺通を南に行った地下にあるパーラー,チャーリーブラウンをモデルにしている.カレーやサラメシでサラリーマンに人気の洋食店.

"まずな、福ビルがなくなってた。あぁ天神ビッグバンってありゃ本当だな!"(また福岡市都心に猿) |

福ビル街区天神ビッグバン |

|

2023 |

| 平和台球場 |

へいわだいきゅうじょう |

プロ野球セ・パクライマックスシリーズ開幕(立川生志のニュース落語, 梓書院 (2022)) |

福岡市中央区城内1 |

かつて福岡城址にあった野球場.長く西鉄ライオンズのホームグラウンドだった.ライオンズが所沢の西武球場に去り,1989年にダイエーホークスが大阪球場から福岡に移ってきた.1992年をもって福岡ドームに本拠地を移転した.球場跡地を囲うフェンスに,発掘調査された鴻臚館や平和台球場を説明するパネルが掲示されている.地下鉄赤坂駅からお城にむかった堀端に,記念モニュメントが設置されている.

"リュウちゃんと一緒に平和台球場の外野の外にある木に登ってさ"(プロ野球セ・パクライマックスシリーズ開幕) |

平和台野球場記念モニュメント |

|

2023 |

| 太宰府天満宮 |

だざいふてんまんぐう |

兵庫船(三一上方2:09) など 3件2題 (東京1件, 上方2件) |

太宰府市太宰府4-7 |

「兵庫船」のお国自慢.日本三大天神の一つ.太宰府で没した菅原道真の棺を運ぶ牛車が動かなくなった地に建立.

"太宰府の天神さん、名所旧跡が沢山あります"(兵庫船) |

太宰府天満宮なで牛 |

|

2002 |

| 太宰府天満宮:飛梅 |

とびうめ |

質屋庫(集英圓生2:02) など 4件3題 (東京4件) |

太宰府市太宰府4-7 |

質屋に預けた菅原道真公の掛け軸が質流れになりかける「質屋庫」.天神様にまつわる枕.菅原道真を追って京都から一夜で飛んできたので,飛梅.本殿に向かって右側.1月に咲き始めるという.

"寵愛の梅が庭に来て花を咲かしている。これを「飛び梅」といいましてね"(質屋庫) |

飛梅 |

|

2005 |

| 安楽寺 |

あんらくじ |

天神さま(芳賀新作1:22) 1件1題 (東京1件) |

太宰府市 |

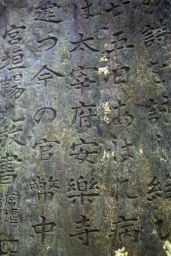

「天神さま」は,松浦泉三郎作,柳家つばめ演の新作落語.安楽寺は,現在の太宰府天満宮.境内に安楽寺の文字がある太宰府天満宮由来碑があった.

"大宰府の安楽寺という寺の境内にある飛梅"(天神さま) |

安楽寺の文字がある石碑 |

|

2002 |

| 太宰府 |

だざいふ |

取次電話(講昭和戦前6:09) など 8件5題 (東京6件, 上方2件) |

太宰府市太宰府 |

大宰府.九州の政務と大陸からの防衛拠点.都府楼は大宰府の政庁.元規模よりも小さいが公園として整備される.呼び出し電話は,電話が珍しかった時代,いち早く電話を引いた家で電話を借りたり,そこにかかってきた通話を取り次ぐこと.金馬(3)作の「取次電話」は,円歌(2)の十八番.菅原さんを呼び出すのに,大宰府が出てくる.

"じれったいな。分からないかなア。あのホラ九州の太宰府へ流されたでしょう"(取次電話) |

都府楼跡 |

|

1997 |

| 榎寺 |

えのきでら |

天神さま(芳賀新作1:22) 1件1題 (東京1件) |

太宰府市朱雀6 |

菅原道真が配流された居館.神社の形態をとっており榎社とも呼ばれる.

"榎寺という寺で、藤原一族を呪いながらおなくなりになりました"(天神さま) |

榎社 菅公館址碑 |

|

2002 |

| 二日市 |

ふつかいち |

佐藤栄作の正体(立つばめ1:02) など 2件1題 (東京2件) |

筑紫野市 |

有名人を題材にした柳家つばめの新作.佐藤栄作元首相は1926年に二日市駅長に就任した.佐藤栄作先生之景徳碑は駅をでてすぐ左側にある.

"結婚後、間もなく駅長になりました。九州の太宰府の近くにある二日市という駅です"(佐藤栄作の正体) |

佐藤栄作先生之景徳碑 |

|

2002 |

| 天拝山 |

てんぱいざん |

質屋庫(集英圓生2:02) など 2件2題 (東京2件) |

筑紫野市 |

標高258m.菅原道真が山頂で都をにらみ無実を訴えたという.山頂に神社と菅公爪立ち岩がある.説明によると,ここに爪先立ちしたのではなく,自在神力を得た道真公が,天に九拝した場所だという.

"天拝山という山に登りまして「爪立ての行」という、爪先きで立ちまして三日の間祈りに祈り、とうとう魔界に入って雷になったという"(質屋庫) |

菅公爪立ち岩 |

|

2005 |

| 久留米 |

くるめ |

お祭佐七(講明治大正1:30) など 2件1題 (東京2件) |

久留米市 |

「お祭佐七」は久留米藩の出身.剛力と容姿を兼ね備えたいい男.女子が群がりお祭りのようだとのこと.武家から火消しに転身する長編ストーリーの一部が演じられる.お祭り佐七の墓は品川の天妙国寺にある.釣鐘を模したおもしろい形.写真は有馬久留米藩内の水天宮(芝赤羽から人形町に移転)の本社.

"この佐七という人は久留米の浪人で飯島佐七郎と申しました"(お祭佐七) |

水天宮 |

|

2017 |

| 久留米駅 |

くるめえき |

爆弾三勇士(白川小春団治:08) 1件1題 (上方1件) |

久留米市城南町2 |

1889(明治22)年開業.跨線橋脚には,"明治四十四年鉄道院"銘があった.2010年,新幹線開業にあたり,完全にリニューアルされた.駅前に開業110年を記念してからくり太鼓時計があり,からくり儀右衛門が現れて発明品を解説する.なお,爆弾三勇士の墓は京都に掲載.

"久留米の駅を出発する兵士のために、在郷軍人、青年団"(爆弾三勇士) |

久留米駅跨線橋 |

|

2002 |

| 甲良明神 |

こうらみょうじん |

大久保曾我誉廼仇討(百花園, (1)-(13) (1889)) |

久留米市御井町1 |

高良大社.筑後国一宮.明治の人情噺「大久保曾我誉廼仇討」の仇をたずねるルートに登場.バスの便はないので,久留米大学前駅から,ゴロゴロした石段を登ること約40分で社殿へ至る.このルートは九州オルレと名づけられている.途中には,坊の跡や,馬蹄石,孟宗金明竹.

"あるいは甲良明神などを参詣いたし"(大久保曾我誉廼仇討) |

高良大社参道 |

|

2017 |

| 羽犬塚 |

はいぬづか |

駅名読み込み川柳大会(牧野駅名:1) 1件1題 (東京1件) |

筑後市山ノ井 |

書き落語の「駅名読み込み川柳大会」に登場の十二支のつく駅名.マンティコアのような羽のある妖犬が地名の由来.写真はその犬を葬った塚.

"筑紫市になって伸びゆく羽犬塚"(駅名読み込み川柳大会) |

犬之塚 |

|

2005 |

| 筑紫市 |

つくしし |

駅名読み込み川柳大会(牧野駅名:1) 1件1題 (東京1件) |

筑後市か |

羽犬塚駅のある土地.筑紫市は筑後市の誤り.羽犬像は山之井交差点,羽犬塚小,筑後市役所,羽犬塚駅の4ヶ所(おススメ順).

"筑紫市になって伸びゆく羽犬塚"(駅名読み込み川柳大会) |

羽犬像 |

|

2005 |

| 柳川 |

やながわ |

寛永三馬術(柳家小満ん口演用「てきすと」<拾遺> 5, てきすとの会 (2020)) |

柳川市 |

講釈ネタの「寛永三馬術」曲垣平九郎と度々平の件を小満んが演じている.柳川は市内に張りめぐらされた堀割で知られる.どんこ舟で堀をめぐる川下りの観光船が出ていて,写真のような低い水門をくぐって城へと入る.柳川鍋の名前の由来の一説が,この地で焼かれていた柳川焼だという.

"肥後柳川の城主、立花左近将監の家来で、八百石の馬役、向井蔵人清尚で"(寛永三馬術) |

柳川城堀水門 |

|

2023 |

福岡県

福岡県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜