| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 奈良駅 |

ならえき |

猿後家(講小文枝:06) など 3件1題 (上方3件) |

奈良市三条本町 |

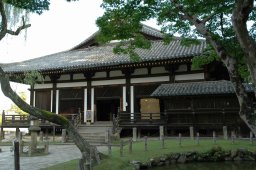

1890(明治23)年開業.湊町駅から関西本線が通じ,「猿後家」でも登場する.改修されたが,寺院のような駅舎は保存された.

"奈良の駅をおりますと三条通りという広い通りがございまして"(猿後家) |

JR奈良駅 |

|

2006 |

| 行基さん |

ぎょうきさん |

奈良『あをによし』(柳家花緑 都道府県落語 自薦集,竹書房 (2024)) |

奈良市東向中町 |

「あをによし」は,柳家花緑演ずる都道府県落語の一つ.奈良県を題材とする.近鉄奈良駅東口広場の入口で,噴水の上に立っているのが行基像.奈良県民にとっては,渋谷のハチ公なみにポピュラーな待ち合わせ場所だと言っている.奈良時代の僧行基は,道路や灌漑などの土木工事を通じて民衆に布教を行った.今も行基みちと呼ばれる古道が残っている.

"ついでに駅のことで言ってやるとな、待ち合わせは、行基さんだよ"(あをによし) |

行基像 |

|

2024 |

| 三条通り |

さんじょうどおり |

猿後家(三一上方1:01) など 5件3題 (上方5件) |

奈良市 |

奈良の目抜き通り.奈良駅から猿沢池を経て春日大社一の鳥居へ至る.

"停車場を出ました筋が三条通りと申しまして"(猿後家) |

|

|

|

| 奈良:三条横町 |

さんじょうよこまち |

鹿政談(青圓生02:03) など 6件1題 (東京5件, 上方1件) |

奈良市下三条町 |

「鹿政談」で豆腐屋が店を構えた場所.他の用例は架空だが,実際にある三条横町を使った例.鹿が行き倒れするとやっかいなので,奈良の町は早起きだと説明する.

"奈良三条横町、豆腐屋渡世、与兵衛面を上げよ"(鹿政談) |

三条横町から三条通を望む |

|

2004 |

| 奈良:興福寺東門前町 |

こうふくじひがしもんぜんちょう |

春日の鹿(講明治大正2:20) など 2件1題 (東京2件) |

奈良市 |

「鹿政談」の豆腐屋のある場所.不明.肝心の"町"の字にルビがないので,"ひがしもんぜんまち"かもしれない.

"その時分に興福寺東門前町に豆腐屋を渡世にいたす正直六兵衛という者がございました"(春日の鹿) |

|

|

|

| 奈良:元町 |

もとまち |

鹿政談(立名人名演03:09) 1件1題 (東京1件) |

奈良市 |

「鹿政談」の豆腐屋のある場所.本町(ほんまち)という速記もあるが,いずれも不明.

"奈良の元町に豆腐屋と六兵衛さんという人がございました"(鹿政談) |

|

|

|

| 四条上るの横町 |

しじょうあがるのよこまち |

たらちめ(講明治大正3:10) 1件1題 (東京1件) |

奈良市 |

"我が父は大和の侍い四条上るの横町に住まいを構え、苗字は佐藤名は敬蔵"(たらちめ) |

|

|

|

| 菊屋 |

きくや |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

奈良市 |

名物霰酒で登場する.糖分,粘度の高い酒の中を酒粕の粒がゆらゆら舞う.今は今西清兵衛商店(福智院町)でつくっている.噺本にも『軽口あられ酒』(宝永2).

"奈良の菊屋の霰酒に奈良漬は"(播州巡り) |

今西清兵衛商 あられ酒 |

|

2004 |

| 星明寺 |

じょうみょうじ |

茶婚礼(新作落語十八番, 三芳屋 (1919)) |

奈良市菖蒲池町7 |

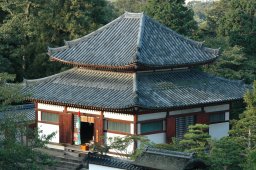

浄土宗称名寺(しょうみょうじ)が正しい.茶道の始祖,村田珠光が,この寺で修行をしている.現在,日を限って茶室独廬庵の見学が可能.門前には,珠光旧跡を示す碑が立ち,茶の木が植えられている.

"東山時代に南都星明寺の珠光と云ふ禅僧が茶礼の式を"(茶婚礼) |

称名寺 珠光舊跡碑 |

|

2020 |

| 奈良:奉行所 |

ぶぎょうしょ |

鹿政談(立名人名演03:09) など 4件1題 (東京4件) |

奈良市北魚屋西町 |

奈良奉行所跡は,監獄を経て,1908(明治41)年奈良女子高等師範学校となる.奈良女子大正門と記念館はこんな感じ.

"六兵衛は奉行所へ引かれて行きました。"(鹿政談) |

奈良女子大学正門 |

|

2004 |

| 奈良:目代屋敷 |

もくだいやしき |

春日の鹿(講明治大正2:20) など 4件1題 (東京3件, 上方1件) |

奈良市 |

"高手小手にいましめられて目代の屋敷へ連れて行かれました"(春日の鹿) |

|

|

|

| 古梅園 |

こばいえん |

代書(桂米朝集成,岩波書店 (2005)) |

奈良市椿井町 |

奈良の老舗墨屋.「代書屋」.せっかくサラの筆と古梅園の墨をおろしたのに,「代書」を頼みに来たご隠居のメガネにかなわずワヤ.

"この間な、奈良で、古梅園で買うて来た(中略)これをな、今、下ろさしてもらいます"(代書) |

古梅園 |

|

2004 |

| 元林院 |

がんりんいん |

吉野狐(三一上方1:11) など 4件1題 (上方4件) |

奈良市元林院町 |

猿沢池のすぐ西側.元遊廓.はじめは格子戸の家並みだが,進むと繁華街になる.

"奈良の元林院で流連の時に、毎日毎日雪に降られて仕方がないので、野施行に行きましたな"(吉野狐) |

元林院 |

|

2002 |

| 印判屋 |

いんばんや |

伊勢参宮神乃賑(創元米朝6:03) など 13件7題 (東京2件, 上方11件) |

奈良市樽井町 |

猿沢池西,三条通南側にあった宿屋.落語ではお馴染み.経営者は何代も変わったが,ホテル天平ならまちが,その場所にあたるという.采女神社を包むように建っているとあるので,間違いなかろう.

"奈良には印判屋庄右衛門に小刀屋善助という古い名代の旅籠があります"(伊勢参宮神乃賑) |

|

|

|

| 小刀屋 |

こがたなや |

猿後家(三一上方1:01) など 12件6題 (東京2件, 上方10件) |

奈良市樽井町 |

猿沢池西.印判屋の西隣.猿後家(講文庫6:30)に,"もう小刀屋はなくなり"とあるので,印判屋より先に廃業したらしい.好生館がその跡だという.今も好生ビルがある.

"さようさよう、小刀屋、何でも切れ物と心得ておりました"(猿後家) |

|

|

|

| 南禅寺坂 |

なんぜんじざか |

お猿旦那(金園かたびら3:15) 1件1題 (東京1件) |

架空か |

猿沢の池から興福寺境内へ行くには,坂や石段を登る.それのことか.

"興福寺の五重塔や南禅寺坂を下りますと池がございました"(お猿旦那) |

|

|

|

| 猿沢の池 |

さるさわのいけ |

猿後家(三一上方1:01) など 16件9題 (東京6件, 上方10件) |

奈良市登大路町 |

興福寺の放生池.水半分に魚半分のエサを支えるため,藻類がいっぱい生えている.

"魚半分水半分、竜宮まで届いてあると申します、猿沢の池"(猿後家)

|

猿沢の池 |

|

2004 |

| 衣掛柳 |

きぬかけやなぎ |

猿後家(三一上方1:01) など 9件5題 (東京3件, 上方6件) |

奈良市登大路町 |

猿沢池の東岸.天皇の寵を失った采女が入水した.謡曲「采女」の舞台.

"池の東に衣掛柳"(猿後家) |

衣掛柳 |

|

2002 |

| 采女の宮 |

うねめのみや |

猿後家(三一上方1:01) など 8件5題 (東京1件, 上方7件) |

奈良市登大路町 |

猿沢池の西北岸にある神社.一夜で社殿が鳥居を背に向きを変えたという.

"西北に采女の宮"(猿後家) |

采女の宮 |

|

2004 |

| 菊水楼 |

きくすいろう |

日と月の下界旅行(国書レコード:59) 1件1題 (上方1件) |

奈良市高畑町菩提1130 |

明治に創業した高級旅館.現在も料亭として営業中.

"あたみが原に旅館がござりまする。これへさいて菊水に一泊しようやないかと"(日と月の下界旅行) |

菊水楼 |

|

2006 |

| 大御堂 |

おおみどう |

鹿政談(青圓生02:03) 1件1題 (東京1件) |

奈良市高畑町 |

法相宗菩提院大御堂.興福寺の子院.三条通を東へ向かうと木戸の入口がある.

"ありがたや菩提の縁に御堂眠りをさます暁の鐘……"(鹿政談) |

大御堂 |

|

2002 |

| 十三鐘 |

じゅうさんがね |

猿後家(三一上方1:01) など 5件3題 (上方5件) |

奈良市高畑町 |

大御堂境内.手習いの紙を食べた鹿を誤って殺した三作供養のため明け暮れに13鐘をつくことから.

"西へまいりますと石子詰の跡がござります、俗に十三鐘と申す古い寺"(猿後家) |

十三鐘 |

|

2002 |

| 三作の墓 |

さんさくのはか |

鹿政談(青圓生02:03) など 9件4題 (東京4件, 上方5件) |

奈良市高畑町 |

「鹿政談」のマクラ.大御堂境内.三作を弔うため墓の根方に楓を植えたという.鹿に紅葉はこれが始まり.

"あたくしもこの三作の墓へお詣りをいたしましたが、墓の土台石に亀の子が彫ってある"(鹿政談) |

三作墓 |

|

2002 |

| 興福寺 |

こうふくじ |

春日の鹿(講明治大正2:20) など 10件3題 (東京4件, 上方6件) |

奈良市登大路町 |

法相宗大本山興福寺.無数の火災に遭っているが,その都度再建されてきた.「鹿政談」では悪役になっている.そのせいで,明治の神仏分離では大打撃を受け,寺域を失った.

"そのほかに鹿がかりの役人がございまして、奈良興福寺の番僧がその鹿のかかりを致しております"(春日の鹿) |

|

|

|

| 興福寺:三重塔 |

さんじゅうのとう |

東の旅(新和上方復刻:08) など 3件3題 (上方3件) |

奈良市登大路町 |

国宝.鎌倉前期に再建された.南円堂裏手にひっそりと建っている.

"西に見えるが三重の塔に北円堂"(東の旅) |

興福寺三重塔 |

|

2020 |

| 興福寺:南円堂 |

なんえんどう |

猿後家(三一上方1:01) など 9件6題 (圓朝1件, 東京2件, 上方6件) |

奈良市登大路町48 |

西国三十三ヶ所第9番札所.八角円堂.早朝からお参りの人が絶えない."普陀落や南の岸に堂建てて今ぞ栄えん北の藤波","春の日は南円堂に輝きて三笠の山に晴るるうす雲"が引かれる.

"第九番の札所南円堂で三面八臂不空羂索観音がまつってござります"(猿後家) |

南円堂 |

|

2002 |

| 興福寺:北円堂 |

ほくえんどう |

猿後家(騒人名作09:02) など 4件3題 (上方4件) |

奈良市登大路町 |

国宝.南円堂と同じく八角円堂.南円堂は西国札所で開放されているが,こちらは通常は外から見るだけ.

"その北にありますのが北円堂"(猿後家) |

北円堂 |

|

2002 |

| 興福寺:金堂 |

こんどう |

猿後家(講文庫6:30) 1件1題 (上方1件) |

奈良市登大路町 |

東金堂.国宝.享保2(1717)年の大火では,講堂・金堂・南円堂などが焼失し,西金堂は再建されなかった.

"興福寺、金堂の古物をば見物いたし"(猿後家) |

東金堂 |

|

2020 |

| 興福寺:花の松 |

はなのまつ |

猿後家(騒人名作09:02) など 3件3題 (上方3件) |

奈良市登大路町 |

東金堂の西側にあり,花の松碑も立っている.なぜか写真の松がなくなっていた.

"東へ参りまして花の松に五重の塔"(猿後家) |

花の松 |

|

2002 |

| 興福寺:五重塔 |

ごじゅうのとう |

日高川(講小勝:04) など 6件5題 (東京3件, 上方3件) |

奈良市登大路町 |

国宝.明治の初めに売りに出されたことはあまりに象徴的.

"猿沢の池、東福寺の五重の塔、二月堂に南円堂"(日高川) |

五重塔 |

|

2004 |

| 興福寺:大湯屋 |

おおゆや |

東の旅(新和上方復刻:08) など 3件3題 (上方3件) |

奈良市登大路町 |

国重文.今は使われていない.二抱えほどの大釜が残っている.

"五重の塔は大湯屋釜"(東の旅) |

大湯屋 |

|

2020 |

| 師範学校 |

しはんがっこう |

猿後家(三一上方1:01) など 3件1題 (上方3件) |

奈良市登大路町 |

現在の奈良県庁の東側に師範学校があった.

"八重桜は師範学校の中にございます"(猿後家) |

|

|

|

| 師範学校:八重桜 |

やえざくら |

猿後家(三一上方1:01) など 7件4題 (東京2件, 上方5件) |

奈良市登大路町 |

県庁の登大路駐車場道路沿いに八重桜の碑が立つ.知足院のナラヤエザクラも有名.

"『いにしへの奈良の都の八重桜けふ九重に匂ひぬるかな』の八重桜"(猿後家) |

奈良の八重桜碑 |

|

2004 |

| 博物館 |

はくぶつかん |

猿後家(三一上方1:01) など 3件1題 (上方3件) |

奈良市登大路町 |

「口入屋」のセリフ,槍は宝蔵院流,馬は大坪流.槍術で知られる興福寺塔頭の宝蔵院跡に,1895年帝国奈良博物館を建設した.今の名前は長い,独立行政法人国立博物館奈良国立博物館.

"師範学校に博物館"(猿後家) |

奈良国立博物館 |

|

2002 |

| 正倉院 |

しょうそういん |

あられ酒(新風金語楼2:01) 1件1題 (東京1件) |

奈良市雑司町 |

東大寺から宮内庁に管轄が移り,宝物も別に保存される.外観が平日の日中に参観できる.時間のない方は,写真のように知足院そばの塀の隙間からわずかに校倉造りが見える.

"正倉院の暗闇から、追われて逃げる一人"(あられ酒) |

校倉の一部 |

|

2004 |

| 東大寺 |

とうだいじ |

景清(創元米朝2:03) など 19件12題 (圓朝1件, 東京9件, 上方9件) |

奈良市雑司町 |

華厳宗大本山東大寺.寺よりも大仏が頻出する.

"恨み重なる頼朝へ、せめて一太刀報いんと、大仏供養の東大寺"(景清) |

|

|

|

| 東大寺:南大門 |

なんだいもん |

猿後家(三一上方1:01) など 6件4題 (東京1件, 上方5件) |

奈良市雑司町 |

国宝.運慶快慶作の仁王像がある.この巨像と三井の大黒とはどう見ても釣り合わない.

"南大門と申す仁王門がございます"(猿後家) |

南大門 |

|

2002 |

| 東大寺:大仏 |

だいぶつ |

大仏餅(青正蔵1:14) など 56件31題 (東京38件, 上方18件) |

奈良市雑司町 |

大仏殿ともに国宝.「大仏餅」では目から鼻へ抜けるが,はたして実物の鼻の穴は開いているか.

"肝心の大仏さまのお目々が片ッ方とれたことがありまして"(大仏餅) |

大仏さん |

|

2002 |

| 東大寺:鐘楼 |

しゅろう |

猿後家(三一上方1:01) など 11件7題 (東京6件, 上方5件) |

奈良市雑司町 |

国宝.巨鐘は天平勝宝4(752)年鋳という.

"それから裏へ抜けまして大釣鐘"(猿後家) |

鐘楼 |

|

2002 |

| 東大寺:二月堂 |

にがつどう |

猿後家(三一上方1:01) など 13件7題 (東京6件, 上方7件) |

奈良市雑司町 |

旧暦2月に行われるお水取りの行事.大松明が二月堂の外廊を駆け回る.

"二月堂のご本尊は十一面観世音で、御身体に暖みがあるとか申して"(猿後家) |

二月堂 |

|

2015 |

| 東大寺:良弁杉 |

ろうべんすぎ |

猿後家(三一上方1:01) など 6件3題 (上方6件) |

奈良市雑司町 |

二月堂の下に八代目の杉がある.幼少の良弁が鷹に攫われ,東大寺に運ばれる.講談,浪曲ネタ,良弁杉(りょうべんすぎ)の由来.なんか「野狐三次」と混同しそう.

"良弁杉、二月堂"(猿後家) |

良弁杉 |

|

2015 |

| 東大寺:鵜の社 |

うのやしろ |

猿後家(三一上方1:01) など 4件3題 (上方4件) |

奈良市雑司町 |

良弁杉の隣にある小社.二匹の鵜が示したところに井を穿ち,若狭井となったいう.鵜宮は興成(こうじょう)神社のこと.二月堂を囲む三社の一つで,儀式上重要な社とされる.

"鵜の社、良弁杉"(猿後家) |

興成神社 |

|

2015 |

| 東大寺:若狭井 |

わかさのい |

猿後家(三一上方1:01) など 7件4題 (東京2件, 上方5件) |

奈良市雑司町 |

国重文.若狭国から水脈が通じており,お水取りの水が汲まれる.水屋の内はうかがい知れない.

"若桜の呼び水の井戸"(猿後家) |

若狭井碑と水屋 |

|

2004 |

| 東大寺:三月堂 |

さんがつどう |

猿後家(三一上方1:01) など 11件5題 (東京4件, 上方7件) |

奈良市雑司町 |

法華堂.国宝.旧暦三月に法会が行われる.中には不空羂索観音,日光・月光菩薩らが居並ぶ.拝観有料.

"四月堂に三月堂"(猿後家) |

三月堂 |

|

2004 |

| 東大寺:四月堂 |

しがつどう |

猿後家(三一上方1:01) など 5件2題 (上方5件) |

奈良市雑司町 |

三昧堂.重文.こちらは四月に法会が行われる.自由に参拝できる.

"少し東へまいりますと四月堂"(猿後家) |

四月堂 |

|

2004 |

| 東大寺:六角堂 |

ろっかくどう |

景清(立名作4:09) 1件1題 (上方1件) |

奈良市雑司町か |

不明.

"無念や畠山重忠に見破られ、六角堂の獄舎につながれしが"(景清) |

|

|

|

| 手向山八幡 |

たむけやまはちまん |

猿後家(三一上方1:01) など 7件4題 (東京1件, 上方6件) |

奈良市雑司町 |

東大寺と若草山の間にある.菅原道真の腰掛石と歌碑がみどころ.このたびは幣もとりあえず手向山紅葉の錦神のまにまに(古今集,百人一首).

"隣が手向山八幡様、菅公の『このたびはぬさも取敢ず手向山紅葉のにしき神のまにまに』"(猿後家) |

手向山八幡菅公腰掛石 |

|

2002 |

| 大仏前通り |

だいぶつまえどおり |

奈良の大仏さん(レオ三枝5:10) 1件1題 (上方1件) |

奈良市雑司町 |

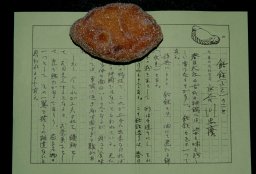

東大寺へ向かう通りのお土産屋が舞台の新作落語.あの「大仏餅」とは似つかぬ大佛餅や大佛せんべいを本当に商っている.

"うちのみやげもん屋は大仏前通りにあるねんで。立地条件としては申し分ないねや"(奈良の大仏さん) |

銘菓? 大佛餅 |

|

2006 |

| 大仏餅 |

だいぶつもち |

大仏餅(青正蔵1:14) など 2件1題 (東京2件) |

奈良市 |

大仏の焼き印が押してある餅.京都方広寺大仏前が発祥で,今は東大寺前で売っている.三題噺「大仏餅」の主要アイテム.江戸の大仏餅は上野駅下谷口ガード向かいと浅草並木で売られていた.

"大仏さまのかたわらに鐘撞堂がありまして、そこで大仏餅というものを売っておりました。あまりうまい菓子ではないが、名物には相違ございません"(大仏餅) |

|

|

|

| 奈良公園 |

ならこうえん |

鹿政談(フレーベル子ども1:10) など 3件2題 (東京2件, 上方1件) |

奈良市春日野町など |

衰退した興福寺境内を利用して明治6(1873)年に設置された.10月には鹿の角伐りが行われる.能「野守」の舞台.

"現在も奈良公園に行くとたくさんの鹿がいて、観光客を楽しませています"(鹿政談) |

奈良公園 |

|

2002 |

| 若草山 |

わかくさやま |

鹿政談(青圓生02:03) など 6件5題 (東京3件, 上方3件) |

奈良市雑司町 |

東大寺裏の草山.1月15日に山焼きが行われる.「おそ松くん」のチビ太のおでこのように段々になっており,一名,三笠山と呼ばれる.入山有料.

"三笠山から月が出なければならないのが、若草山には月は出ません"(鹿政談) |

若草山 |

|

2002 |

| 芭蕉の句碑 |

ばしょうのくひ |

猿後家(三一上方1:01) など 3件2題 (上方3件) |

奈良市雑司町 |

奈良七重七堂伽藍八重桜.若草山北の入口ゲート脇に碑がある.説明がないので,かなり見逃しやすい.

"『奈良七重七堂伽羅八重桜』と彫りました芭蕉の句碑がござります"(猿後家) |

芭蕉句碑 |

|

2015 |

| 三条小鍛冶 |

さんじょうこかじ |

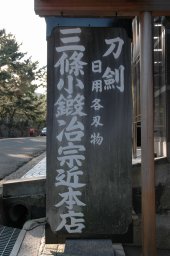

猿後家(三一上方1:01) など 5件3題 (上方5件) |

奈良市雑司町 |

刀匠三条小鍛冶宗近.速記によっては,名剣小狐丸を展観できるとある.店内を見まわすと修学旅行のお土産屋みたいだった.

"それから三条小鍛冶宗近"(猿後家) |

三条小鍛冶宗近 |

|

2004 |

| 武蔵野 |

むさしの |

猿後家(三一上方1:01) など 4件2題 (上方4件) |

奈良市春日野町か |

若草山麓にあった旅館.地図では水谷神社の西一帯を武蔵野としてあったので,現在のむさし野旅館と変わらぬ位置になる.ただし,むさし野は戦後の開業なので速記のものとは異なる.

"武蔵野と申す旅館"(猿後家) |

|

|

|

| 春日大社 |

かすがたいしゃ |

弥次郎(青圓生11:04) など 25件12題 (東京15件, 上方10件) |

奈良市春日野町 |

奈良時代の創建になる全国の春日神社の総本社.常陸国鹿島から神鹿に乗ってやってきた武甕槌命など4柱を祀る.支配たる興福寺には2万石の朱印地が与えられ,餌料も十分に遣わされておる.

"春日神社。ええ。あすこはなんですねェ、鈴がどっさりありますねェ"(弥次郎) |

|

|

|

| 春日大社:一の鳥居 |

いちのとりい |

東の旅(新和上方復刻:08) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

奈良市登大路町 |

奈良公園の入口にある.国重文.鳥居の作りは(当然とはいえ)春日鳥居になる.

"一の鳥居を越えますと沢山の燈籠と数知れぬほど鹿がおります"(東の旅) |

一の鳥居 |

|

2020 |

| 浅茅ヶ原 |

あさじがはら |

日と月の下界旅行(国書レコード:59) 1件1題 (上方1件) |

奈良市 |

奈良公園にある草原.二世曽呂利新左衛門のSPレコードの書き起こしでは,"あたみが原"と書かれている.『滑稽大和めぐり』では,ちゃんと"浅茅ヶ原"と記されている.

"この猿沢の池のほとりに印判屋、あるいはあたみが原に旅館がござりまする"(日と月の下界旅行) |

浅茅ヶ原 |

|

2020 |

| 春日大社:二の鳥居 |

にのとりい |

東の旅(新和上方復刻:08) 1件1題 (上方1件) |

奈良市春日野町 |

一の鳥居から公園を抜け,春日大社に近づいた祓戸社の前に建てられている.

"二の鳥居を越えまして右へ参りますと"(東の旅) |

二の鳥居 |

|

2020 |

| 春日大社:火打ち焼き |

ひうちやき |

猿後家(講文庫6:30) 1件1題 (上方1件) |

奈良市春日野町 |

春日大社の参道の生餅菓子で,もとは神饌だった.萬々堂通則(橋本町)で売っているぶと饅頭(これはアンドーナツ)はその原形に近いという.

"火打ち焼き、春日の宮へ参詣いたしまして"(猿後家) |

ぶと饅頭 |

|

2004 |

| 春日大社:寿月観 |

じゅげつかん |

鹿政談(青圓生02:03) 1件1題 (東京1件) |

奈良市春日野町 |

春日大社本殿そば.寿月観の額がかかる.中には鹿の屏風がある.月見る館を眺めていたら,巫女さんに怪訝な目で見られた.

"寿月観から見ると、春日神社の屋根を越してむこうに山がございます:"(鹿政談) |

寿月観 |

|

2002 |

| 春日大社:宿り木 |

やどりぎ |

東の旅(新和上方復刻:08) 1件1題 (上方1件) |

奈良市春日野町 |

七種寄生木(ななくさやどりぎ).特別拝観料を払って春日神社の回廊内に入ると,風宮神社の脇にある.イス,フジ,ツバキ,ナンテン,モミジ,サクラ,ニワトコの7種類の木が絡まりあっている.

"七種の宿り木、一本の樹から七種の木が咲き別けております"(東の旅) |

七種寄生木 |

|

2004 |

| 春日大社:燈籠 |

とうろう |

鹿政談(青圓生02:03) など 4件3題 (東京1件, 上方3件) |

奈良市春日野町 |

社殿前の春日燈籠や,御間道の燈籠,釣燈籠に石燈籠.こんなにたくさんあっては確かに燈籠わからんと思ったら,ナンバリングして写真を撮っていた.

"春日燈籠と鹿の数を三日三夜で数えたものは長者になれるという言い伝えがある"(鹿政談) |

御間道燈籠 |

|

2020 |

| 春日大社:蝉の燈籠 |

せみのとうろう |

猿後家(講文庫6:30) など 2件2題 (上方2件) |

奈良市春日野町 |

鳴蝉形釣燈籠.噺では開くと蝉の音がするための名との説明だが,実は釣手にかわいい蝉がついているのが特徴.春日大社,大阪書籍(1984)に写真があった.宝物館で訊いたが知らないとのこと.

"春日の宮へ参詣をいたしまして、蝉の灯籠"(猿後家) |

|

|

|

| 黄金のとゆう |

おうごんのとゆう |

東の旅(新和上方復刻:08) 1件1題 (上方1件) |

奈良市春日野町か |

燈籠の説明のようだが,まったくわからない.

"黄金のとゆうに蝉の燈籠、開けると蝉の鳴く音がいたします"(東の旅) |

|

|

|

| 春日大社:走り元の大黒 |

はしりもとのだいこく |

猿後家(三一上方1:01) など 6件3題 (上方6件) |

奈良市春日野町 |

夫婦大国社.大國主命と須勢理比売命を祀る.とにかく良縁・福徳セットの神様.水占とあるのは,授与された紙を石の水盤に浮かべると,文字が浮き出てくるおみくじ.ハートの絵柄が描かれていて,商魂たくましい.

"若宮様から走り元の大黒"(猿後家) |

走り元の大黒 |

|

2020 |

| 春日大社:若宮神社 |

わかみやじんじゃ |

猿後家(三一上方1:01) など 4件3題 (上方4件) |

奈良市春日野町 |

春日大社摂社.なぜか境内撮影禁止.神功皇后が三韓遠征の折りに植えたと伝えるクスノキの巨木が,枝を張り出している.

"若宮様から走り元の大黒"(猿後家) |

若宮神社 |

|

2020 |

| 春日大社:竹柏樹 |

なぎ |

鹿政談(青圓生02:03) 1件1題 (東京1件) |

奈良市春日野町 |

春日神社境内,春日山のナギの純林は天然記念物.

"春日さまのご神前にあげますのは、榊でなく、竹柏樹という木でございます"(鹿政談) |

|

|

|

| 白藤の滝 |

しらふじのたき |

猿後家(三一上方1:01) など 5件3題 (上方5件) |

奈良市春日野町 |

春日大社そば.白藤瀑布と大書した案内石がある.最近改修された.改修前の滝の写真が,1875年創業の茶店に飾られている.

"白藤滝、この辺は広々とした公園で"(猿後家) |

白藤の滝 |

|

2004 |

| 春日山 |

かすがやま |

鹿政談(青圓生02:03) 1件1題 (東京1件) |

奈良市春日野町 |

春日大社の所有で,入山禁止.遊歩道の各入口には警邏所がある.

"そのうしろにこれより、やや高い山があってこれを春日"(鹿政談) |

|

|

|

| 洞の紅葉 |

ほらのもみじ |

第八回(こぶ弁慶)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898)) |

奈良市春日野町 |

春日山と若草山の間の春日山遊歩道沿いの楓樹.月日亭休憩所の脇に碑が残っている.春日山遊歩道の案内板にも洞のもみじの文字とともに,黄色く色づいた木々が描かれているので,このあたりの紅葉木を指すのかもしれない.

"向ふへ取ッて行くと洞の紅葉、月日の岩,氷室の旧蹟がある"(第八回(こぶ弁慶)) |

洞楓碑 |

|

2020 |

| 月日の岩 |

つきひのいわ |

第八回(こぶ弁慶)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898)) |

奈良市春日野町 |

月日磐.月日亭休憩所からわずかに進むと,右の沢へと降りる道がついている.左岸側に模様をこちらに向けて現存する.半分水につかっており,日と月の形が,"明"の字のように組み合わさって彫られている.

"向ふへ取ッて行くと洞の紅葉、月日の岩,氷室の旧蹟がある"(第八回(こぶ弁慶)) |

月日磐 |

|

2020 |

| 氷室 |

ひむろ |

第八回(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898)) |

奈良市春日野町 |

月日磐のところには,氷室池があったことを示す碑が残っている.ここに氷神を祀り,冬場に厚く張った氷を氷室に囲っておいたのだろう.

"向ふへ取ッて行くと洞の紅葉、月日の岩,氷室の旧蹟がある"(滑稽大和めぐり 第八回) |

氷池趾碑 |

|

2020 |

| 氷室神社 |

ひむろじんじゃ |

奈良名所(伊勢参宮神賑, 青蛙房 (2014)) |

奈良市春日野町1-4 |

わざわざ神社と書いてあるので,登場人物の移動ルートから外れるが,この氷室の氷を献上した氷室神社になろう.拝殿に置かれた氷にぺたっと貼ると,文字が浮かび出る氷みくじがユニーク.

"向こうへ行くと、氷室神社。春日山を越えると、鶯の滝"(奈良名所) |

氷室神社 |

|

2020 |

| 蝙蝠の窟 |

こうもりのいわや |

御祝儀「東の旅」(三一上方1:24) 1件1題 (上方1件) |

奈良市春日野町 |

春日山山中.紀伊神社から奥に入ったところにある岩窟だが,立ち入りできない.周遊道路からは谷を挟んだところ.窟というものの奥行きは狭くコウモリが住むという.宮司さんに場所を訊いても小さい時行ったっきりとのことだった.

"蝙蝠の窟、大杉三本杉と残るくまなく見物いたしまして"(御祝儀「東の旅」) |

蝙蝠窟道標 |

|

2002 |

| 大杉 |

おおすぎ |

御祝儀「東の旅」(三一上方1:24) 1件1題 (上方1件) |

奈良市春日野町 |

吉田山南側の山道に枯死した大杉があり,それを示す碑がある.なお,山頂には七本杉があった.落語地名めぐりでは,大杉の次は三本杉となる.

"大杉三本杉と残るくまなく見物いたしまして"(御祝儀「東の旅」) |

大杉碑 |

|

2002 |

| 七本杉 |

しちほんすぎ |

第八回(こぶ弁慶)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898))など |

奈良市春日野町 |

『滑稽大和めぐり』では,春日山山頂にある七本杉まで名所が並べあげられているが,遠道になるので訪問までしていない.写真の道標には,本宮・七本杉・蝙蝠窟・大杉とある.本宮は,春日山山頂の社殿のことだろう.以前は,七本杉といっしょに参拝できたらしい.

"蝙蝠の岩屋、七本杉などがあるが、そこへ廻ると大分に大儀ぢゃよって、もう今日はやめておこう"(第八回(こぶ弁慶)) |

七本杉道標 |

|

2020 |

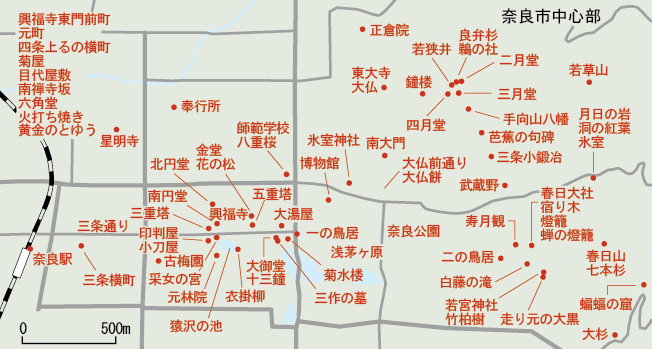

奈良県

奈良県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜