| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 須磨 |

すま |

丙午(阪大上方16:1) など 19件12題 (圓朝1件, 東京5件, 上方13件) |

神戸市須磨区 |

落語ではもちろん「須磨の浦風」の舞台.松原を抜けて行く涼風を長持に詰めるダイナミックな噺.須磨浦公園に建つ芭蕉句碑には,"蝸牛角ふりわけよ須磨明石"とある.摂津播磨の国境,境川での句.

"須磨に別荘がおまんねん"(丙午) |

須磨芭蕉句碑 |

|

2023 |

| 須磨浦 |

すまうら |

須磨の浦風(三一上方1:04)など 7件5題 (東京3件, 上方4件) |

神戸市須磨区須磨浦通あたり |

白砂青松の海岸.缶詰にすれば売れるほどの夏の涼風が名物.

"須磨の浦で吹く風は涼しゅうございますから"(須磨の浦風) |

須磨浦遠景 |

|

2003 |

| 松風村雨堂 |

まつかぜむらさめどう |

播州巡り(三一上方2:06)など 2件2題 (上方2件) |

神戸市須磨区離宮前町1-2 |

引き続き「播州巡り」に登場する名所見物の地名がならぶ.須磨に流された在原行平卿と睦んだ松風村雨姉妹.行平が都に戻ったあと隠棲した所が松風村雨堂.お許しが遅けりゃ行平腰が抜け.

"ここにあるのが松風村雨庵という、その昔行平さんが流されてござったんや"(播州巡り) |

松風村雨堂 |

|

2021 |

| 松風村雨堂:衣掛の松 |

きぬかけのまつ |

播州巡り(明治大正落語名人選集 10, 日外アソシエーツ (2018)) |

神戸市須磨区離宮前町1-2 |

都に帰る行平が,烏帽子と狩衣を掛けた松のこと.松風村雨堂の周りには,しめ縄のかかった太い松の切り株と,斜めにのびた松,二代目・三代目衣掛の松の石碑脇の松がある.一番立派な切り株は,行平が手ずから植えた磯馴松と伝えている.

"綱引天神、衣掛けの松、松風村雨堂も見物いたしまして"(播州巡り) |

衣掛の松 |

|

2021 |

| 松風村雨堂:片枝の松 |

かたえのまつ |

播州巡り(三一上方2:06)など 2件1題 (上方2件) |

神戸市須磨区離宮前町か |

行平の帰った都が見えないと松風村雨が嘆くと,一夜に松が片枝となった.これが磯馴松だとも言うが,そうすると,行平卿手植という前項の説明と合わなくなる.

"枝が片一方へ向いたので、都恋しい片枝の松という"(播州巡り) |

磯馴松 |

|

2021 |

| 前田村 |

まえだむら |

播州巡り(講明治大正6:06) 1件1題 (東京1件) |

神戸市須磨区天神町5 |

須磨の旧家,前田家を指すか.再開発により,西国街道が拡幅された新道路ができた.それに面した天神前の溝に,杜若が植えられていた.看板に書かれている文句は,須磨の前田のかきつの中にあやめ咲くとは知らなんだ 咲いてしおれてまた咲く花は須磨の前田のかきつばた.

"前田村というのは、糸繰歌に『落ちてこぼれて又咲く花も須磨の前田の杜若』というのはここだ"(播州巡り) |

前田の杜若 |

|

2021 |

| 前田家 |

まえだけ |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

神戸市須磨区天神町5 |

前田家の庭には菅の井戸が残っており,杜若が有名だった.跡地は元須磨警察署で,写真のように銘板もあった.次に訪れたときは再開発で跡形もなくなっていた.

"ここが須磨の前田さんの杜若というて年に二度咲く"(播州巡り) |

前田家跡地銘板 |

|

1994 |

| 綱引天神 |

つなひきてんじん |

播州巡り(明治大正落語名人選集 10, 日外アソシエーツ (2018)) |

神戸市須磨区天神町2-1 |

綱敷天神のこと.社殿前には,定番のなで牛のほか,願いを叶える"なす"の腰掛けやら,天神様がサーフボードを掲げる"波乗り祈願像"などが盛りだくさんに置かれている.

"綱引天神、衣掛けの松、松風村雨堂も見物いたしまして"(播州巡り) |

綱敷天神 |

|

2021 |

| 稲葉山 |

いなばやま |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市須磨区か |

月見山あたりのことだろう.立別れ因幡の山の峯に生ふる松とし聞かば今帰りこむ(在原行平).須磨離宮公園の月見台からは,須磨浦に映る月が見わたされた.展望台のほか,傘型の四阿,傘亭が再建されている.

"あれは稲葉山という山だ"(播州巡り) |

月見山傘亭 |

|

2023 |

| 行平月見の松 |

ゆきひらつきみのまつ |

播州巡り(講明治大正6:06) など 3件1題 (東京2件, 上方1件) |

神戸市須磨区 |

東須磨月見山にあった三幹の老松.須磨離宮公園(入園有料)の園内に,行平月見の松跡を示す標柱が立っている.まつかげや月は三五夜中納言,とある.松にすめ月も三五夜中納言(安原貞室)を芭蕉が「鹿島詣」に記したもの.いずれにせよ,中納言は在原行平のこと.月見の松道を示すの道標が,妙興寺門前(須磨区北町3)に立っている.

"アレが行平の月見の松だ"(播州巡り) |

行平月見の松跡 |

|

2023 |

| 須磨寺 |

すまでら |

宿屋仇(創元米朝7:16) など 6件4題 (東京3件, 上方3件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

真言宗須磨寺派大本山上野山祥福寺.須磨寺は通称.敦盛直実源平の庭には,おーいおーいと扇で招く「御神酒徳利」に出てくる熊谷易者の本家の像がある.

"須磨寺の坊ンさん、とうとうあれ玄人になりよったんやてな"(宿屋仇) |

源平の庭 |

|

2003 |

| 須磨寺:仁王門 |

におうもん |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

速記本文では汚いと評されたが,寺いわく入院して仁王像はキレイになっている.

"この寺が須磨寺の仁王門だ"(播州巡り) |

須磨寺仁王 |

|

2003 |

| 須磨寺:源平咲分躑躅 |

げんぺいさきわけつつじ |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

紅白に咲いたツツジの紅の木が枯れ,平家滅亡を暗示した.これを馬盥にしたと説明がある.

"寺内には宝物の青葉の笛、源平咲分躑躅"(播州巡り) |

|

|

|

| 須磨寺:敦盛の馬盥の額 |

あつもりばだらいのがく |

播州巡り(講明治大正6:06) 1件1題 (東京1件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

馬盥の額は中門に掲げられた.馬盥というほど大きくない丸い桶の真ん中に書かれた文字は上野山.宝物館に展示されている.

"この門のまるいものはなんだい。これは敦盛様の馬洗の額だ"(播州巡り) |

|

|

|

| 須磨寺:弁慶若木の桜 |

べんけいわかぎのさくら |

播州巡り(講明治大正6:06) など 3件1題 (東京2件, 上方1件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

『源氏物語』須磨巻を踏まえる.今でも若木.宝物館にある弁慶筆の若木の桜の制札は読みにくいが,伐一枝可剪一指 のようなことが書かれている.

"これが弁慶の若木の桜"(播州巡り) |

弁慶若木の桜 |

|

1994 |

| 須磨寺:石坂 |

いしざか |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

西側にはエレベータが新設され,宝物館も山上から階下へ移った.

"この石坂の際、これが弁慶の若木の桜"(播州巡り) |

須磨寺石段 |

|

2003 |

| 須磨寺:本堂 |

ほんどう |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

海中より出現した聖観音像を本尊とする.本堂は新装なった.

"サ、これが本堂だ"(播州巡り) |

須磨寺本堂 |

|

2003 |

| 須磨寺:敦盛首洗池 |

あつもりくびあらいいけ |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

熊谷直実に討たれた敦盛の首を洗う.首塚もあり平仄が合う.

"敦盛首洗池首塚、義経腰掛松"(播州巡り) |

敦盛首洗池 |

|

2003 |

| 須磨寺:義経腰掛松 |

よしつねこしかけまつ |

播州巡り(講明治大正6:06) など 3件1題 (東京2件, 上方1件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

今度は義経公.太い幹が境内に展示してある.

"ホラあすこに見えるのが、義経腰掛の松"(播州巡り) |

義経腰掛松 |

|

2003 |

| 須磨寺:神功皇后釣竿の竹 |

じんぐうこうごうつりざおのたけ |

播州巡り(講明治大正6:06) など 3件1題 (東京2件, 上方1件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

遡って神功皇后の旧跡.ひとむらの漢竹が植わっている.三韓征伐の戦勝を占う釣り竿にした竹のことか.何といろいろの貴重な遺跡が残っていること.

"それから少し手前に四角に、こう竹藪がある、あれは神功皇后様の釣竿の竹だ"(播州巡り) |

神功皇后釣竿の竹 |

|

2003 |

| 須磨寺:鐘楼堂 |

しゅろうどう |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

須磨寺境内右手にある.鐘は宝物館に移されている.

"弁慶が夜、鉄の棒の先へ突っかけて担いで来て、陣鐘に使ッたものがこの寺の鐘楼堂にあるんだ"(播州巡り) |

鐘楼堂 |

|

2003 |

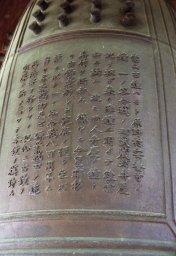

| 弁慶軍用鐘 |

べんけいぐうようがね |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

神戸市須磨区須磨寺町か |

うらぶれた感のある宝物館だったが,一新された上,自由に拝観できる.弁慶が安養寺から引きずってきたという梵鐘のこと.敦盛愛用の青葉の笛もさりげなく展示されていた.

"弁慶軍用鐘その他宝物がたんとあるがそれを見ていると遅くなる"(播州巡り) |

弁慶軍用鐘 |

|

1994 |

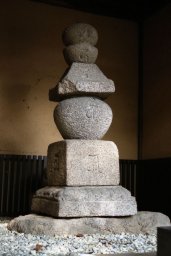

| 須磨寺:敦盛首塚 |

あつもりくびづか |

播州巡り(講明治大正6:06) など 3件1題 (東京2件, 上方1件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

須磨寺本堂を左にとった奥にある五輪塔.

"またむこうに見えるのが敦盛様の首塚だ"(播州巡り) |

敦盛首塚五輪塔 |

|

2003 |

| 須磨寺:八十八ヶ所 |

はちじゅうはちがお |

播州巡り(講明治大正6:06) 1件1題 (東京1件) |

神戸市須磨区須磨寺町 |

三重塔を囲んで八十八ヶ所のお砂踏みがある.さらに奥には西国三十三ヶ所の萬霊塔がある.

"アノ後の小さい山が八十八ヶ所札所をかたどッてあるんだ"(播州巡り) |

四国八十八ヶ所 |

|

2003 |

| 安養寺 |

あんようじ |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市北区山田町原野か |

今の鐘の銘には原野村安養寺とある.確かに原野には真言宗安養寺があった.

"この脇の安養寺という寺の釣鐘だ"(播州巡り) |

須磨寺鐘銘 |

|

2003 |

| 多井の畑 |

たいのはた |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

神戸市須磨区多井畑 |

多井畑には,松風村雨の墓の五輪塔,鏡の井があり,案内もしっかりしている.多井畑厄神へのバスは頻繁に運行されている.

"この上に多井の畑というところに、西国の大名の娘が継母の譫言でここへ流されて来ていた"(播州巡り) |

松風村雨墓 |

|

2003 |

| 一ノ谷 |

いちのたに |

源平盛衰記(講昭和戦前1:13) など 21件11題 (東京12件, 上方9件) |

神戸市須磨区一ノ谷町 |

戦の浜碑は,源平一ノ谷の戦いを示す碑.今の一ノ谷よりも広い範囲を指す.

"実に数十丈の断崖絶壁、一ノ谷には平家十万の軍勢が駐屯をして"(源平盛衰記) |

戦の浜碑 |

|

2003 |

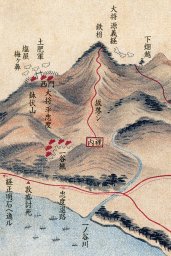

| 一ノ谷城 |

いちのたにじょう |

生中継 源平(レオ三枝1:10) 1件1題 (上方1件) |

神戸市須磨区か |

安徳帝を迎え,平家が陣を敷いたところだろうぐらいに考えていたら,源平戦況図に,安徳帝内裏の西側,鉄拐山に背を向けるような位置に一谷城と記されていた.

"一ノ谷城を眼下に見降ろす断崖に立った義経"(生中継 源平) |

源平戦況図(部分) |

|

2023 |

| 須磨の関 |

すまのせき |

播州巡り(講明治大正6:06) など 3件1題 (東京2件, 上方1件) |

神戸市須磨区関守町 |

関守稲荷に碑が立っている.須磨の関は延喜式の時代なので,どこと言ってもまあ…….淡路島通ふ千鳥の鳴く声にいく夜寝ざめぬ須磨の関守(源兼昌).境内に歌碑がある.

"ここが須磨の関屋と言うところなんだい"(播州巡り) |

史蹟須磨關屋蹟碑 |

|

2003 |

| 安徳天皇の墓 |

あんとくてんのうのはか |

播州巡り(講明治大正6:06) 1件1題 (東京1件) |

神戸市須磨区 |

一ノ谷町2-6の安徳宮を指すか.安徳帝内裡趾傳説地碑が立つ.モルガンお雪は「アメリカ人の恋」の主人公の祇園芸妓で,日露戦争のさなか4万円という莫大な額で落籍されてアメリカへ渡る.国中が沸きかえった事件だった.

"あれは安徳天皇様のお墓だともいうし、宮跡だというな"(播州巡り) |

安徳宮とモルガンお雪奉納燈籠 |

|

2003 |

| 二ノ谷 |

にのたに |

播州巡り(講明治大正6:06) など 3件1題 (東京2件, 上方1件) |

神戸市須磨区一ノ谷町 |

一ノ谷の西の谷筋.傾斜20%!

"これは二ノ谷だ"(播州巡り) |

二ノ谷あたり |

|

2003 |

| 三ノ谷 |

さんのたに |

播州巡り(講明治大正6:06) など 3件1題 (東京2件, 上方1件) |

神戸市須磨区一ノ谷町 |

二ノ谷の西,須磨浦病院のところの谷筋.くっきりと1本の谷になっているわけではないので,どこと特定できなかった.

"これは三ノ谷だ"(播州巡り) |

三ノ谷 |

|

2023 |

| 須磨の病院 |

すまのびょういん |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市須磨区一ノ谷町 |

1890(明治22)年に開設した須磨浦療病院.結核治療所の先駆け的存在.ロープウェイからは,立ち入りできない部分にある洋館作りの建物(院長私邸だったはず)が望める.

"「兄イこれはお屋敷かい」「イイヤ、これは須磨の病院だ」"(播州巡り) |

須磨浦病院 |

|

2023 |

| 保養院 |

ほよういん |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市須磨区一ノ谷町 |

須磨浦療病院へ通う人も泊まった旅館で,正岡子規も滞在した.海沿い,現在のみどりの塔あたりにあったが,今は須磨浦公園となり,何も残っていない.2017年の訪問時は,保養院に療養した正岡子規を問題にした紙製のクイズが貼られていた.写真の背後が,国土緑化運動を記念したみどりの塔になる.

"そりゃア病院ぢゃアねえ、保養院だ"(播州巡り) |

保養院説明 |

|

2017 |

| 敦盛の五輪 |

あつもりのごりん |

播州巡り(講明治大正6:06) など 3件1題 (東京2件, 上方1件) |

神戸市須磨区一ノ谷町5 |

敦盛塚.人の背丈をこえる巨大な五輪塔.熊谷直実が,平敦盛を供養するために建立したと伝える.阪神淡路大震災で倒壊した.噺に出てきた時には,まだ砂に埋もれており,そんな絵葉書も残っている.1985年の調査後,地輪部まで露出するように積み直しされた.

"これは敦盛様の五輪だ(中略)砂が吹きつけられて、それがために地中に埋まってしまッたのよ"(播州巡り) |

敦盛五輪 |

|

2003 |

| 敦盛そば |

あつもりそば |

播州巡り(講明治大正6:06) など 4件2題 (東京3件, 上方1件) |

神戸市須磨区一ノ谷町5 |

敦盛塚の傍らに敦盛そばの店がある.残念なことに訪れた2回とも開いていなかった.3度目の正直で,きれいに建てかえられた店に入れた.写真は,店名にもなっている敦盛蕎麦.大根おろしや花かつおなどがのった冷やかけだった.

"蜀山の狂歌があッたッけ。『名物を逃がさじものを須磨の浦敦盛蕎麦を食ッて弥陀六』"(播州巡り) |

敦盛蕎麦 |

|

2023 |

| 鉄拐山 |

てっかいざん |

義経鵯越え(騒人名作08:15) など 4件3題 (東京4件) |

神戸市須磨区,垂水区 |

鉄拐山,標高234m.須磨浦山上,鉄拐東口バス停,高倉台からアクセス可能.私はバスの1時間間合いを利用して往復した.

"ついてはあの城の後ろに鉄拐峰、鵯越という嶮岨がある"(義経鵯越え) |

鉄拐山頂 |

|

2003 |

| 熊谷の扇の松 |

くまがいのおうぎのまつ |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市須磨区西須磨 |

鉄拐山頂から尾根を北にとる.古い地図には載っている.案内石標も1つあったが,肝心の松の場所がわからなかった.

"アノ後ろにある松が、アレガ熊谷の扇の松"(播州巡り) |

扇の松案内標 |

|

2003 |

| 堺川 |

さかいがわ |

播州巡り(講明治大正6:06) 1件1題 (東京1件) |

神戸市須磨区〜垂水区 |

摂津播磨の国境.今は須磨区と垂水区の境になる.境川をこえる須磨浦山上公園リフトは,せっつ駅とはりま駅を結んでいる.

"摂津播州の国堺で、ここに昔は棒杭が建ッていたんだ。それゆえ堺川というんだな"(播州巡り) |

堺川河口遠景 |

|

2023 |

| 塩谷 |

しおや |

忍ヶ岡加賀屋奇談(東錦, 9号 (1892)) |

神戸市垂水区塩屋町 |

塩屋(しおや).明石須磨間の描写.旧グッゲンハイム邸,旧ジェームス邸などの洋館が残っている.

"三の谷と越へましてそれから塩谷樽見を越えて"(忍ヶ岡加賀屋奇談) |

塩屋の洋館 |

|

2017 |

| 樽見 |

たるみ |

忍ヶ岡加賀屋奇談(東錦, 9号 (1892)) |

神戸市垂水区 |

垂水(たるみ).明石須磨間の描写.山側は住宅地だが,ちょっと海側に行くと,タコツボが山と積まれた港に出た.

"塩谷樽見を越えて舞子ヶ浜へ参りました"(忍ヶ岡加賀屋奇談) |

垂水漁港 |

|

2017 |

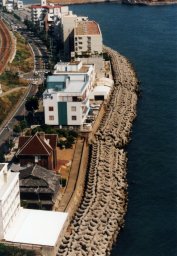

| 舞子 |

まいこ |

播州巡り(講明治大正6:06) など 11件6題 (東京3件, 上方8件) |

神戸市垂水区東舞子町あたり |

景勝地として知られた舞子.根上り松が有名だった.道路とテトラポッドにはさまれ,舞子の浜はなくなった.今はなき神戸舞子タワーからのアングル.

"松が舞をまッているように見えているからそれで舞子ともいうし、あすこは潮が舞いこんでくるから舞込みの浜というのを誤ッて舞子浜ともいうんだ"(播州巡り) |

舞子海岸 |

|

1994 |

| 大蔵谷 |

おおくらだに |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

明石市大蔵町あたり |

西国街道の宿場.国道2号の南の東西の町.推古天皇の代,異国から黒牛に乗って攻めてきた"鉄人"を滅ぼした伝説がある.土地には,長い尾がついた笠をかぶった牛乗りの民俗芸能が伝わっている.

"さあこれから大倉谷へ出て行くのや"(播州巡り) |

大蔵谷を望む |

|

1994 |

| 稲爪神社 |

いなづめじんじゃ |

忍ヶ岡加賀屋奇談(東錦, 9号 (1892)) |

明石市大蔵本町6-10 |

大山祇命などを祭神とする神社.楼門には稲爪社の額を掲げる.前項のとおり,推古天皇の御世,稲妻とともに大山祇命が現れ,不死身といわれる鉄人を滅ぼすことができた.行ってみても,幼稚園ばかりが目立ち,そんな勇ましい感じは全くなかった.

"旦那はんこっちへ来やはれ……これが稲爪の神社と申しますぜ"(忍ヶ岡加賀屋奇談) |

稲爪神社 |

|

2017 |

| 薩摩守忠度の墓 |

さつまのかみただのりのはか |

忍ヶ岡加賀屋奇談(東錦, 9号 (1892)) |

明石市天文町2-22 |

明石両馬川で岡部六弥太に右腕を切り落とされ,薩摩守忠度はここで果てた.人丸前駅の南に忠度塚がある.阪神淡路大震災で倒壊したが,再建されている.その北には,斬られた腕をうめた腕塚神社がある.

"この横に這入りますとな、薩摩守忠度はんの墓がおます"(忍ヶ岡加賀屋奇談) |

薩摩守忠度墳 |

|

2021 |

| 月照寺 |

げっしょうじ |

播州巡り(三一上方2:06)など 2件1題 (上方2件) |

明石市人丸町1 |

曹洞宗人麻呂山月照寺,明治に人丸神社が分離した.山門は明石城から移設したもの.

"これが月照寺や。内らへはいり"(播州巡り) |

月照寺 |

|

1994 |

| 月照寺:千体地蔵 |

せんたいじぞう |

播州巡り(三一上方2:06)など 2件1題 (上方2件) |

明石市人丸町1 |

月照寺山門左手のミニ地蔵群のこと.金網越しからガラス張りに,展示のしかたが変わった.

"こちらにあるのが千体の地蔵"(播州巡り) |

千体地蔵 |

|

2005 |

| 月照寺:八つ房の梅 |

やつふさのうめ |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

明石市人丸町1 |

赤穂浪士 間瀬久太夫の奉納になる梅の木.1つの花に8つの実がなった.今は3代目の紅梅.

"これが八つ房の梅や。普通の梅は花片が五枚やがこの梅は八枚ある"(播州巡り) |

八つ房の梅 |

|

2005 |

| 人丸神社 |

ひとまるじんじゃ |

明石飛脚(創元米朝3:11) など 7件3題 (東京3件, 上方4件) |

明石市人丸町1 |

柿本神社.狛犬は宝暦4(1754)年の銘がある.砂岩でできており,ゆたかな巻毛が特徴的な像.「明石飛脚」では,大阪から明石まで走り通した飛脚は,茶店にへたりこむ.落語のとおり,柿本社殿の脇には茶店があり,甘酒がいただける.

"人丸さんの境内へ飛び込むとそこの茶店の床几へどっと横になるなり、グーッと寝込んでしもうた"(明石飛脚) |

柿本神社狛犬 |

|

2005 |

| 人丸神社:芭蕉の塚 |

ばしょうのつか |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

明石市人丸町1 |

芭蕉句碑,蛸壺やはかなき夢を夏の月.人丸神社楼門の外にある.

"これが芭蕉の塚や『蛸壺やはかなき夢を夏の月』"(播州巡り) |

芭蕉句碑 |

|

2021 |

| 人丸神社:盲杖桜 |

もうじょうざくら |

播州巡り(講明治大正6:06) など 4件1題 (東京2件, 上方2件) |

明石市人丸町1 |

筑紫の盲人が利益で開眼し,不要になった杖をさしたものが根付いたとの故事.噺では,開眼を喜び,"一目は見せよ"の感謝の歌に対して,一瞬で再びめしいにしたという皮肉な御利益を与えた.

"「なんだいその盲杖桜というのは……」「盲人の杖を差し込んでおいたのが、あんなに大きくなったから、盲杖桜というのよ」"(播州巡り) |

盲杖桜 |

|

2005 |

| 人丸神社:亀の宝塔 |

かめのほうとう |

播州巡り(明治大正落語名人選集 10, 日外アソシエーツ (2018)) |

明石市人丸町1 |

柿本神社本殿向かって左にある巨大な亀趺.寛文4(1664)年,明石藩主の松平信之が,和歌の隆盛を願って建てた.人麻呂の伝記が記されている.

"是れが亀の宝塔。大きなもんだネ"(播州巡り) |

播州明石浦柿本大夫祠堂碑 |

|

2005 |

| 人丸神社:船形八房の梅 |

やつふさのうめ |

播州巡り(講明治大正6:06) など 5件1題 (東京3件, 上方2件) |

明石市人丸町1 |

人丸神社の八房の梅は,きれいに船の形に刈り込んである.

"房の形をしているから、船形梅ともまた八房梅ともいうのよ"(播州巡り) |

船形八房の梅 |

|

2005 |

| 人丸神社:お筆柿 |

おふでがき |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方2件) |

明石市人丸町1 |

人麻呂公が本朝に筆柿を持ち帰り,和歌とともに広めようと歌を詠んだ.筆柿碑と説明板,古木ではないが柿の木が社殿左手にある.説明板には,石見国から都へ登る途次に植えられ,婦人が懐中すると安産であると信仰されているとある.

"お筆柿。「陰頼め此涼しさに柿の元」これが火除の塚や"(播州巡り) |

お筆柿碑 |

|

2021 |

| 人丸神社:離別坂 |

りべつざか |

播州巡り(三一上方2:06)など 2件1題 (上方2件) |

明石市人丸町1 |

月照寺から亀の水へ下る石段.高津の西坂よろしく,噺では七下り半の縁切りになると伝える.

"この坂が七下り半、離別坂、縁切坂、暇状坂ともいう"(播州巡り) |

人丸神社石段 |

|

2005 |

| 人丸神社:火除の塚 |

ひよけのつか |

播州巡り(三一上方2:06)など 2件1題 (上方2件) |

明石市人丸町1か |

不明."ほのぼのと柿(垣)の元まで火は来ても、明石といえば直にひとまる"とある.神社では人丸(火止まる)ことから火除札を授与する.

"これが火除の塚や"(播州巡り) |

|

|

|

| 亀齢水 |

きれいすい |

播州巡り(三一上方2:06)など 2件1題 (上方2件) |

明石市人丸町2 |

亀の水.人丸神社参道下に湧く.ポリタンクに水を汲む人がならぶ.元和7(1621)年に湧水を竹の筒で引き込んで手水とした.亀の口からほとばしる水を受ける水盤は享保4(1719)年,飯塚宣政の寄進になるもの.

"こんな所に水がでたある。それが亀齢水という"(播州巡り) |

亀齢水 |

|

2005 |

| 明石 |

あかし |

酒の癖(講明治大正2:03) など 31件24題 (東京10件, 上方21件) |

明石市 |

明石市は,東経135度の日本標準時が通っている.柿本神社の南に,天文科学館があり,子午線表示柱のてっぺんには,日本の象徴アキツが止まっている.

"酒は唯飲まねば須磨の浦淋し、過ぐせば明石声は高砂"(酒の癖) |

子午線表示柱 |

|

2005 |

| 明石城 |

あかしじょう |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

明石市明石公園 |

『上方はなし』の「播州巡り」では,人丸神社を見物する前に,明石城について言及している.明石藩8万石松平家の城.市街北の高台に広がり,天守はない.国重文の巽櫓と坤櫓が残る.

"それ彼方に見えるのが明石のお城や"(播州巡り) |

明石城巽櫓 |

|

2005 |

| 明石城:百間塀 |

ひゃっけんべい |

播州巡り(明治大正落語名人選集 10, 日外アソシエーツ (2018)) |

明石市明石公園 |

明石城の巽櫓と乾櫓を結ぶ長塀.朝寝坊むらくの「播州巡り」では,さらに踏み込んで,明石城の長塀を名所にあげている.

"あそこに見えるのが百間塀、俗に長塀とも云ふ"(播州巡り) |

明石城長塀 |

|

2021 |

| 明石本町 |

あかしほんちょう |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

明石市本町 |

明石城下,山陽道が貫いている.魚の棚商店街のアーケードには,明石のタイ,タコ,アナゴが活け活けで売られていた.

"ここが本町や"(播州巡り) |

本町商店街 |

|

2005 |

| 明石:船町 |

ふなまち |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

明石市港町あたり |

旧町名.今の港町あたり.明石焼のふなまちにその名を残す.森狙仙の出身とある.人丸神社が森狙仙の猿の絵馬を所蔵する.

"正面にある絵が船町の森狙仙の駒曳の猿という日本に三つしかない絵や"(播州巡り) |

明石焼ふなまち |

|

2005 |

| 明石:光明寺 |

こうみょうじ |

宝船の由来(騒人名作01:23) 1件1題 (東京1件) |

明石市鍛冶屋町か |

「宝船の由来」は,禁漁を破って船出して,宝船に出会う噺.明石と和歌山を舞台とする速記がある.明石には,浜光明寺と朝顔光明寺がならんである.どちらにも宝船伝説はなく,浜光明寺徳本塚には漁師の妻が月参りをするとのこと.朝顔光明寺には光源氏月見の池がある.

"自分が引っ担いで旦那寺の浄土宗光明寺というお寺まで持って参りました"(宝船の由来) |

浜光明寺徳本塚 |

|

2005 |

| 明石の端 |

あかしのはな |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

明石市 |

明石も埋め立てが進んでいる.山陽道の南に明石港が造られている.

"西に見えるのが明石の端や"(播州巡り) |

|

|

|

| 明石の浦 |

あかしのうら |

蛸芝居(創元米朝5:17) など 13件7題 (東京3件, 上方10件) |

明石市の南方 |

ほのぼのと明石の浦の朝霧に島隠れ行く船をしぞ思ふ(柿本人麻呂.古今集).最上の秀歌とされる.上の句を唱えると寝坊しないまじないになる.人丸は花や芝居の起し番(柳多留).

"口ほどにもないもろい奴。この間にちっとも早う明石の浦へ"(蛸芝居) |

明石の浦 |

|

2021 |

| 王子川 |

おうじがわ |

播州巡り(三一上方2:06)など 3件1題 (上方3件) |

明石市王子あたり |

明石川下流は衣川(きぬがわ)と呼ばれる.右岸の衣川小学校に名を残す.本文に,明石との境で別名衣洗川とあるので,明石川で間違いないだろう.

"王子川という一名衣洗川ともいうねん"(播州巡り) |

衣川 |

|

2005 |

| 王子村 |

おうじむら |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

明石市王子あたり |

皇位継承争いを避けてこの地に避難した二王子(弘計王:顕宗天皇,億計王:仁賢天皇)にちなむ.王子神社に説明板があった.

"この上に王子村という所があるので王子川という"(播州巡り) |

王子由来説明板 |

|

2005 |

| 屏風岩 |

びょうぶいわ |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

明石市大久保町江井島か |

"屏風ヶ岩"と"屏風岩"の用例がある.善通寺は播州ではなく四国にあるので,幻の明石原人が発見された播州の屏風ヶ浦でなければ,四国香川の屏風浦のことか.

"播州は名所古跡の多いところで、岩谷の善通寺、屏風ヶ岩"(播州巡り) |

|

|

|

| 三木 |

みき |

銀ぶら(東京, 1(2) (1924)) |

三木市 |

銀座通りに出ている夜店のスケッチに三木町(現三木市)が出てきた.肥後守は,小型の折りたたみナイフの代名詞的存在.エンピツを削るには,カッターナイフの薄刃では不安定で,肥後守が最適だった.三木市の特産品で,商標登録されている.

"播州美嚢郡三木町から出て来る肥後守兼光といふナイフを売つて居りました"(銀ぶら) |

肥後守ナイフ |

|

2023 |

兵庫県

兵庫県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜