| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 有馬 |

ありま |

有馬小便(講古典艶:13) など 14件10題 (圓朝1件, 東京5件, 上方8件) |

神戸市北区有馬町 |

2階の座敷へ差しだされた竹竿を使って用足しする「有馬小便」は過去のものだが,××坊といった老舗旅館が並んでいた有馬の中心街は今でも道が狭く,木造三階建ての旅館が残っていたりする.

"手桶を持ってナ、有馬温泉いってみ。下の方から、ええ、小便屋でござい"(有馬小便) |

有馬の町並み |

|

2018 |

| 有馬:角の坊 |

かどのぼう |

西行(柳家小満ん口演用てきすと その二十九,てきすとの会 (2018)) |

神戸市北区有馬町 |

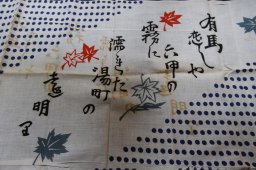

有馬温泉の老舗旅館.ずいぶん前から,和手拭いを宿泊客に配ることはなくなっていた.取り出してもらった手拭いに書かれていた文句は,"有馬恋しや六甲の霧に濡れた湯町の遠明り"(有馬音頭,西条八十作詞),小満ん師の言う,鼓ヶ滝の歌や有馬節の文句の手拭いを出したことがあったか覚えていないとのこと.

"あたくしの泊まった角の坊という旅館の手拭いにも、歌が一つ染め抜いて厶いまして"(西行) |

有馬温泉手拭い |

|

2018 |

| 有馬:鼓ヶ滝 |

つづみがたき |

西行(柳家小満ん口演用てきすと その二十九,てきすとの会 (2018)) |

神戸市北区有馬町 |

有馬温泉街を1キロほど山に入ったところ.有明桜の名所でもある.「西行」の鼓ヶ滝は,別項の川西市にあった滝で演じられることが普通.かつては2段になっていて,鼓を打つ音を思わせたという.高させいぜい2〜3mと書いてあったが,訪れたときは増水のためもあり堂々としたものだった.

"歌行脚の途中、摂津有馬の鼓が滝という処へやって参りまして"(西行) |

鼓ヶ滝 |

|

2018 |

| 六甲山 |

ろっこうさん |

延陽伯(講古典上方1:10)など 7件5題 (東京3件, 上方4件) |

神戸市灘区六甲山町一帯 |

六甲山の有様,笥箪風屏に奉存候.『初代桂春団治落語集』の「牛ほめ」では武庫の山の用例.

"はるか西方を眺むれば、むつの甲の頂より、土風激しゅうして、小砂眼入す"(延陽伯) |

六甲の頂き |

|

2005 |

| 六甲口 |

ろっこうぐち |

失業者(白川小春団治:06) 1件1題 (上方1件) |

神戸市 |

大阪から六甲山へ歩いて行く登山客が,神戸の途中の六甲口までなら同行しようと言っている.灘区の六甲駅あたりには,六甲登山口という交差点がある.東西に広い六甲山だが,このあたりとしておこう.

"行くんだったら一緒に行きませうか。御案内します。六甲口まで"(失業者) |

六甲登山口 |

|

2023 |

| 摩耶山 |

まやさん |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市灘区摩耶山町あたり |

「播州巡り」に登場する名所地名がずっと続く.噺では明石から神戸への旅なので,逆方向にめぐって行く.南側山腹に釈迦生母摩耶夫人(まやぶにん)を祀る天上寺がある.1976年賽銭泥棒により焼失し,北側の山頂に再建された.かつては摂津一の大寺だった.

"やはり山続きで、摩耶山、三十三番の観音様が安置してある"(播州巡り) |

摩耶夫人堂旧地 |

|

2004 |

| 摩耶山:稲荷 |

いなり |

播州めぐり(三一演藝画報復刻:03) 1件1題 (東京1件) |

神戸市灘区 |

初午の祭をするといっても,摩耶山に有名な稲荷は見あたらない.

"稲荷様があるから、二月の初午にはアノ山に祭がある"(播州めぐり) |

|

|

|

| 灘 |

なだ |

子ほめ(創元米朝3:13) など 93件38題 (圓朝1件, 東京68件, 上方24件) |

神戸市灘区,東灘区など |

今津,西宮,魚崎,御影,西郷が灘五郷.ただならぬは灘の酒.

"灘でもタダでも、どっちゃでもだんない、一杯飲ませ"(子ほめ) |

宮水発祥之地碑 |

|

2006 |

| 灘高校 |

なだこうこう |

嗚呼・涙の甲子園(ワニ文庫:06) 1件1題 (東京1件) |

神戸市東灘区魚崎北町 |

全国有数の進学校として知られる.1928年,灘中学として柔道の嘉納治五郎らが設立した.校内に嘉納治五郎ゆかりの地の碑がある.

"「負け抜き戦」で日本で一番野球の弱い高校を優勝にする。これなら開成や灘でも優勝の可能性があります"(嗚呼・涙の甲子園) |

嘉納治五郎先生生誕ゆかりの地碑 |

|

2007 |

| 山邑 |

やまむら |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

神戸市東灘区魚崎南町5 |

享保年間,山邑家が創業した.山邑家は,灘に西宮の宮水を導入した功績者.櫻正宗が銘柄.黒板塀の旧観は今はない.

"山邑の桜正宗"(運附酒) |

桜正宗 |

|

1994 |

| 御影 |

みかげ |

熊坂(講小勝:25)など 3件3題 (東京1件, 上方2件) |

神戸市東灘区 |

酒の郷でもあるし,花崗岩の別名,御影石の産地でもある.

"重盛卒去のその後は、御影の里に住まいおりしと聞きつるが"(熊坂) |

御影郷ポスター |

|

2021 |

| 白鶴 |

はくつる |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

神戸市東灘区 |

嘉納の分家,白嘉納.7代目嘉納治兵衛は内外の美術品を収集した白鶴美術館を作る大人物.

"同じく嘉納の白鶴"(運附酒) |

白鶴酒造資料館 |

|

2004 |

| 嘉納 |

かのう |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

神戸市東灘区御影本町1 |

嘉納家の菊正宗酒造.酒造記念館は,江戸期の酒蔵を移築したものだったが阪神大震災で倒壊した.

"灘の御影に嘉納の菊正宗"(運附酒) |

菊正宗酒造記念館 |

|

1994 |

| 小網 |

こあみ |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

神戸市東灘区御影本町2-6 |

世界長が銘柄.御影にあったが,阪神大震災後廃業した.スーパーになっていて跡形もなかった.

"小網の世界長"(運附酒) |

世界長の広告(上方はなし) |

|

2021 |

| 泉正宗 |

いずみまさむね |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

神戸市東灘区御影塚町1-9 |

泉酒造.泉正宗が銘柄.宝暦年間の創業という.訪問した時には工場はなく,事務所だけの模様.

"泉正宗、鈴木の山星"(運附酒) |

泉酒造 |

|

2004 |

| 住吉の端 |

すみよしのはな |

兵庫船(創元米朝5:02) 1件1題 (上方1件) |

神戸市東灘区 |

現代の住吉の先には,六甲アイランドが造成されている.

"それから大阪天保山の端、そこが住吉の端"(兵庫船) |

|

|

|

| 石屋川 |

いしやがわ |

鴻池の犬(桂枝雀爆笑コレクション5, 筑摩書房 (2006)) |

神戸市東灘区,灘区 |

桂枝雀(2)が,空襲で石屋川沿いを姉と逃げたエピソード.

"石屋川という川がありまして、対岸が東側が松林でございまして、そこへ焼夷弾が落ちましたから"(鴻池の犬) |

石屋川 |

|

2007 |

| 中郷町 |

なかごうちょう |

鴻池の犬(桂枝雀爆笑コレクション5, 筑摩書房 (2006)) など |

神戸市灘区中郷町 |

桂枝雀(2)の出身地として石屋川とともに出てくる.

"昭和十四年八月十三日、神戸市灘区中郷町二丁目三番地に、私が生まれたわけでございます"(鴻池の犬) |

中郷町表示 |

|

2007 |

| 花木 |

はなき |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

神戸市灘区新在家南町3 |

富久娘酒造.天和元(1681)年創業,花木家.

"花木の富久娘"(運附酒) |

富久娘酒造 |

|

2004 |

| 若林 |

わかばやし |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

神戸市灘区新在家南町4 |

忠勇は銘柄であり,後に社名も忠勇となる.若林家.2000年,醤油屋と合併してマルキン忠勇となり,漬物を商う.看板は見えるのに社屋にどうしても近づけなかった.

"若林の忠勇"(運附酒) |

忠勇の屋上看板 |

|

2004 |

| 高田 |

たかだ |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

神戸市灘区大石東町6か |

高田三郎が1890(明治23)年に創業した.現在の社名は金盃酒造.金盃が銘柄.

"鈴木の山星、高田の金盃"(運附酒) |

高田三郎氏の胸像 |

|

2004 |

| 大石 |

おおいし |

播州めぐり(三一演藝画報復刻:03) 1件1題 (東京1件) |

神戸市灘区 |

「播州巡り」の土地案内.次項の大石の突端は浜手で,こちらは山手にあたる.沢の鶴資料館(大石南町1-29)は,昭和の末まで沢の鶴が使用していた酒蔵を公開している.天保年間から使われていた建物は,阪神淡路大震災で一度は倒壊した.

"その続きが灘大石山崎"(播州めぐり) |

沢の鶴資料館 |

|

2023 |

| 大石の端 |

おおいしのはな |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

神戸市灘区 |

大石の埋立地は,摩耶埠頭になっている.都賀川河口部からは,御影石や菜種油が積み出されていた.当時使われていた御影防潮堤は,神戸港の拡張工事などで失われた.大石駅の南,灘浜緑地の海べりに,最近発見された防潮堤が木製燈台とともに展示されている.

"住吉大石の端、神戸は和田の端"(播州巡り) |

大石防潮堤 |

|

2023 |

| 岡本 |

おかもと |

尻餅(立名人名演08:05) 1件1題 (東京1件) |

神戸市灘区岡本あたり |

三十石の舟歌で出てくる.岡本は梅の名所.見渡す限りの梅林だった.岡本公園の斜面に梅林が再現されている.阪急岡本駅から徒歩圏.花の時期は,市民や観光客でにぎわう.

"やァれ梅は岡本、桜は吉ォ…ォ…し野ォ…ェ"(尻餅) |

岡本公園梅林 |

|

2023 |

| 葺合村 |

ふきあいむら |

大黒の異見(臍の宿替, 杉本梁江堂 (1909)) |

神戸市中央区 |

旧神戸市葺合区.旧生田川の東側にあたる地域名.今も,葺合警察署や葺合公民館などに名を残す.現在の葺合町は,新神戸駅から北の布引の滝を含む山間部になっている.新神戸駅の裏手は生田川が流れる淵になっていて,異世界の気分を感じる.

"わしの友達が神戸の葺合村に居りまするので"(大黒の異見) |

新神戸駅裏 |

|

2020 |

| 布引の滝 |

ぬのびきのたき |

布引(騒人名作03:02) など 3件2題 (東京3件) |

神戸市中央区葺合町 |

新幹線新神戸駅ガード下から遊歩道が始まる.雌滝,鼓滝,夫婦滝,雄滝の順に続く.産気づいた小万が"御台様白旗御手に入りましたか,太郎吉どこに"と「源平布引滝」三段目実盛物語を踏まえ,さらに"細引きの産"の地口でサゲるのが「布引の三」という落語.なんとも儲からない噺.余談だが源氏の白旗もろとも片腕落とされた小万は,「手無人」という小品にも登場する.

"御台様白旗御手に入りましたか、父さん母さん、太郎吉どこに。オオそりゃ布引の三じゃな"(布引) |

布引の滝 雄滝 |

|

2003 |

| 神戸 |

こうべ |

子供の洋行(講明治大正5:08) など 67件53題 (圓朝1件, 東京43件, 上方23件) |

神戸市 |

落語では,東京から神戸までの急行列車のあがり(「五人廻し」)等々,こまごまと登場する.日本三大夜景は,ただの神戸ではなく,神戸の摩耶山掬星台からの夜景とのこと.他の2つは,函館山と長崎稲佐山からの夜景.3つじゃ収まりきらないのか,新日本三大夜景や日本新三大夜景というものもある.

"新橋から汽車に乗って横浜から船に乗って、神戸で乗り替えて英国へ行くのだよ"(子供の洋行) |

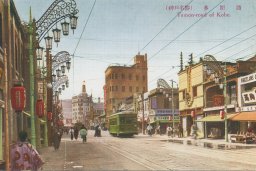

神戸市街を望む |

|

2011 |

| 神戸港 |

こうべこう |

失恋ロードショー(レオ三枝3:08) 1件1題 (上方1件) |

神戸市 |

日米修好通称条約で,兵庫港を避けて神戸港が開港した.写真は開港50年を記念して大阪毎日新聞社が建てた碑(兵庫区築地町).

"ほんならいちおう神戸の港の方へ向って走りまっさ"(失恋ロードショー) |

扇港五十年碑 |

|

2023 |

| 川崎造船所 |

かわさきぞうせんじょ |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市中央区東川崎町 |

1882(明治14)年,川崎重工の川崎正蔵が創業した造船所.鉄骨だらけの巨大なガントリークレーンは港の一大名物で,数々の戦艦を生みだした.

"アレが兵庫湊の川崎造船所だ"(播州巡り) |

マネキン働く川崎重工 |

|

2004 |

| 海岸通り |

かいがんどおり |

播州巡り(講明治大正6:06) 1件1題 (東京1件) |

神戸市中央区海岸通 |

神戸外国人居留地.写真の15番館は前町通に面しており,海岸通はもう1本南になる,埋立前の海岸沿い.絵葉書を見れば雰囲気が一発でわかる.

"アレはお前、神戸の海岸通りだな"(播州巡り) |

旧居留地15番館 |

|

2003 |

| 神戸市役所 |

こうべしやくしょ |

鬼神(おせいさんの落語, 筑摩書房 (1974)) |

神戸市中央区加納町6か |

田辺聖子の落語風小説に登場する.市役所自体は移転している.

"三宮の神戸市役所へ公用で赴くとせんかい"(鬼神) |

|

|

|

| 生田川 |

いくたがわ |

無学者論(講明治大正3:17) など 2件2題 (東京2件) |

神戸市中央区 |

新神戸駅から真っ直ぐに現在の生田川が開削された.旧河道はフラワーロードと呼ばれる.

"上にあるのが布引の滝、下に生田の森、生田川"(播州めぐり) |

生田川あと |

|

2003 |

| 生田の森 |

いくたのもり |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市中央区下山手通1 |

現在は生田神社境内に森の名残があり,生田の森碑が立っている.梶原源太箙の梅の舞台.生田の森の合戦で,梶原源太景季が,死んでも香だけはのこるようにと,矢入れの箙に梅の枝をさして奮戦したという.この故事をもとに,能「箙」の曲 が作られている.歌舞伎「ひらかな盛衰記」では,遊女梅ヶ枝が,無間の鐘にならって手水鉢を叩いて金を出し,梶原源太を合戦に送り出す.

"その下が生田の森、日本鞘当の初めだ"(播州巡り) |

生田の森碑 |

|

2003 |

| 加納町 |

かのうちょう |

マリアの奇蹟(正岡容集覧, 仮面社 (1976)) |

神戸市中央区加納町 |

正岡容の「マリアの奇蹟」(「七面堂」の改作)は,全集では小説扱い.墨東のさびれた七面堂という古典落語の世界から,神戸の洋館へと舞台設定を移している.加納町の三角路というと,北野町への道を分ける不動坂になるだろう.次第に急になる坂をのぼると,サッスーン邸から坂の上の異人館,展望塔の家で道がつきる.

"神戸は、加納町の三角路を、北へとつてダラダラに、なぞへな阪を、西へ折れると、あのへん一たい、古風な版画の異人館"(マリアの奇蹟) |

異人館から加納町を望む |

|

2020 |

| キタノクラブ |

きたのくらぶ |

舌切婆(おせいさんの落語, 筑摩書房 (1974)) |

神戸市中央区北野町1-5 |

北野クラブ.田辺聖子の落語風小説に登場する.北野坂上のフランス料理店.

"神戸のキタノクラブとかさ、大阪のプラザホテルとか、チャンとした所へいってみたいやないの"(舌切婆) |

北野クラブ |

|

2004 |

| 三の宮 |

さんのみや |

明石飛脚(創元米朝3:11)など 4件2題 (上方4件) |

神戸市中央区三宮町あたり |

神戸の中心地.三宮神社は,生麦事件と似た神戸事件の舞台.大砲はその当時使われたもの.

"三ノ宮か。へえへえ、大阪から明石までは何里おまっしゃろな"(明石飛脚) |

三宮神社 |

|

2003 |

| 兵庫県庁 |

ひょうごけんちょう |

鬼神(おせいさんの落語, 筑摩書房 (1974)) |

神戸市中央区下山手通5 |

田辺聖子の落語風小説に登場する.1983年までの県庁舎は,今は県公館となっている.

"昼は中山手の兵庫県庁"(鬼神) |

兵庫県公館 |

|

2004 |

| 諏訪山 |

すわやま |

神戸飛脚(大空SP03:33) 1件1題 (上方1件) |

神戸市中央区諏訪山町あたり |

かつては眺望抜群の公園地で,金星観測台が置かれた.諏訪山にあった動物園は移転したが,諏訪神社や将軍家茂の海軍営之碑が残っている.金星台は星形をしている.

"ここはどこだすえー、アイここは諏訪山じゃ"(神戸飛脚) |

諏訪山金星台 |

|

2004 |

| 諏訪山温泉 |

すわやまおんせん |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市中央区山本通4 |

諏訪山の麓にあった鉱泉.今では全くその面影がないが,明治期には保養地として多いに栄えた.諏訪山鉱泉を開いた前田又吉の碑は,烏丸の京都ホテル東北隅に移設された.

"あれは神戸の諏訪山の温泉だ。やはり遊びどころだ"(播州巡り) |

又吉泉記 |

|

2004 |

| 再山 |

ふたたびやま |

播州めぐり(三一演藝画報復刻:03) 1件1題 (東京1件) |

神戸市中央区神戸港地方 |

再度山(ふたたびやま).弘法大師が唐に行くにあたり,再訪を誓ったという由来がある.大龍寺から山頂にかけて弘法の清水,弘法自作亀石がある.春から秋の土日のみバスが出る.

"アノ天王の先の山は何という山だ。神戸の再山"(播州めぐり) |

再度山頂 |

|

2004 |

| 再度山の大師 |

ふたたびさんのだいし |

疎忽(三友落語集, 樋口隆文館 (1910)) |

神戸市中央区神戸港地方1 |

東寺真言宗別格本山再度山大龍寺.再度山の山頂ぶにある弘法大師の寺.上方の「堀の内」の舞台は,京都の愛宕山にとられるのが普通で,再度山になるのはこの速記だけ.

"粗忽かしいのが治るやうにといふんで、内儀さんが再度山の大師へ詣らせたんです"(疎忽) |

大龍寺大師堂 |

|

2004 |

| 相生橋 |

あいおいばし |

子供の手(娯楽世界, 5(10) (1917)) |

神戸市中央区相生町2-1 |

「子供の手」は,三遊亭圓馬の演じた怪談仕立ての噺.相生橋は,高架化される前の国鉄線路を乗り越えて架かっていた.今は逆に多聞通の上を電車がとおっている.

"神戸の相生橋の際に、只今は洋食屋になつて居りますが、昔あそこに寄席がございました"(子供の手) |

相生町第一架道橋 |

|

2020 |

| 多聞通 |

たもんどおり |

子供の手(娯楽世界, 5(10) (1917)) |

神戸市中央区多聞通 |

神戸駅前の繁華街.湊川神社も多聞通に面している.「子供の手」は,三遊亭圓馬の演じた怪談仕立ての噺で,飛騨の山奥が舞台となる.神戸のことはマクラで語られる.

"多聞通り二丁目、約二丁ばかり行くと新平民の一廓がございまして"(子供の手) |

多聞通絵はがき |

|

2020 |

| 湊川神社 |

みなとがわじんじゃ |

雁風呂(青圓生06:04)など 2件1題 (東京2件) |

神戸市中央区多聞通3-1 |

明治政府によって創建された神社で,楠公さんとも呼ばれる.祭神はもちろん楠木正成で,参道にもクスノキが植えられている.かつての喧噪は失われ,かえって大社に似合う落ち着いた雰囲気がある.次項,徳川光圀の話題から,黄門様が登場する「雁風呂」へとつながる.

"神戸に湊川神社とうののがございます"(雁風呂) |

湊川神社 |

|

2003 |

| 湊川神社:楠正成の墓 |

くすのきまさしげのはか |

雁風呂(青圓生06:04)など 2件1題 (東京2件) |

神戸市中央区多聞通3-1 |

楠木正成墓の文字,嗚呼忠臣楠子之墓は,徳川光圀の筆になる.拓本を売っている.背面は朱舜水の撰文.この墓なんと,助さんが建てた.

"あすこへ光圀卿が楠正成公の墓を建てまして"(雁風呂) |

楠木正成墓 |

|

2003 |

| 湊川の土手 |

みなとがわのどて |

須磨の浦風(三一上方1:04)など 2件1題 (上方2件) |

神戸市兵庫区 |

湊川は天井川のため,土手にいたる長いアプローチがあった.九段坂のように荷車の後押しがたむろしていたという.

"長持をかついで一生懸命、兵庫の湊川の土堤まで戻ってまいりました"(須磨の浦風) |

旧湊川址碑 |

|

2003 |

| 湊川 |

みなとがわ |

無学者論(講明治大正3:17) など 4件3題 (東京4件) |

神戸市兵庫区 |

湊川の跡は,新開地と湊川公園になる.公園には湊川で討ち死にした楠木正成像が立つ.忠臣の鑑のように利用されてきたのに,敗戦後も撤去されなかったらしい.

"それから湊川というのは兵庫だ"(無学者論) |

大楠公像 |

|

2003 |

| 新開地 |

しんかいち |

鬼神(おせいさんの落語, 筑摩書房 (1974)) |

神戸市兵庫区新開地 |

田辺聖子の落語風小説に登場する.浅草のような繁華街.お互いかつては.2018年に開業した寄席喜楽館は,大阪天満繁昌亭につぐ定席寄席.

"夜は、新開地や福原へ出張しはる"(鬼神) |

寄席喜楽館 |

|

2021 |

| 福原 |

ふくわら |

義経鵯越え(騒人名作08:15) など 9件7題 (東京5件, 上方4件) |

神戸市兵庫区福原町あたり |

平清盛が設けた福原の都.北には雪の御所があり,湊山小学校庭南に雪見御所碑がある.福原の名を貰って,明治期新設の遊廓も福原をなのる.今も一大歓楽街.

"元暦二年三月十八日、摂州福渡に立て籠もッたる平家を討たんものと"(義経鵯越え) |

福原雪見御所碑 |

|

2004 |

| 錆江 |

さびえ |

播州めぐり(三一演藝画報復刻:03) 1件1題 (東京1件) |

神戸市兵庫区佐比江町 |

佐比江.深く湾が切れ込んでいた.兵庫宿を控え,妓楼が建ち並び栄えていた.今はまったくその雰囲気はない.佐比江の遊女が白川の山伏神社(猿田彦命)を信仰し,その分霊を佐比江に勧請した.猿田彦神社(佐比江町9-3)に,説明板と「摂津名所図会」の挿絵が載っている.兵庫髷紅おしろいの花の顔 佐比江といへど日々に新し,と遊廓の様子が描かれている.

"突き当たって兵庫の錆江へ来て、清盛の墓へ参詣して"(播州めぐり) |

佐比江猿田彦神社 |

|

2023 |

| 兵庫 |

ひょうご |

金明竹(青圓生13:01) など 41件12題 (圓朝1件, 東京17件, 上方23件) |

神戸市兵庫区 |

落語では,「宿屋仇」「兵庫船」や屏風を好む兵庫の坊さんで登場する.戦争で供出された大仏さんのお顔は,今の写真のものよりずっとエキゾチックだった.

"表具ィやって兵庫の、坊主の屏風にいたしました"(金明竹) |

能福寺兵庫大仏 |

|

2004 |

| 兵庫港 |

ひょうごこう |

兵庫船(創元米朝5:02) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

神戸市兵庫区 |

今でこそ神戸港にのみこまれたが,「宿屋仇」の一行が自慢する関西随一の港だった.兵庫≠神戸なのは,神奈川宿≠横浜と同様で,むしろ県名となる兵庫⊃神戸の関係になる.

"平清盛が、福原に都を築きましたな。で、あそこへ兵庫の港をつくった"(兵庫船) |

兵庫港を望む |

|

2023 |

| 柳原 |

やなぎわら |

播州巡り(講明治大正6:06) など 5件2題 (東京2件, 上方3件) |

神戸市兵庫区東柳原町あたり |

山陽道・西国街道筋.柳原の遊廓があった.えびす神社塀外には,西国街道兵庫西惣門跡碑がある.

"兵庫の柳原の廓へさしかかってまいります"(兵庫船) |

柳原えびす神社 |

|

2003 |

| 鍛冶屋の浜 |

かじやのはま |

兵庫船(三一上方2:09)など 6件2題 (上方6件) |

神戸市兵庫区鍛冶屋町 |

鍛冶屋町.西国街道の兵庫津に面していた.現在は典型的な港湾街で,鍛冶屋町のバス停がある程度.写真にうつっているレトロな建物(旧加藤海運株式会社)は,ドラマ撮影のロケに使われたりする.

"早いもんでもうここが兵庫鍛冶屋ヶ町の浜や"(兵庫船) |

鍛冶屋町の海岸 |

|

2023 |

| 築島寺 |

つきしまでら |

兵庫船(創元米朝5:02) 1件1題 (上方1件) |

神戸市兵庫区島上町2 |

浄土宗来迎寺.築島寺と呼ばれる.平清盛が兵庫港を造営するにあたって,潮流が早いため,この土地の埋め立てに難航した.お告げによって,一切経と多くの人柱を埋めることとしたところ,このことを悲しんだ清盛の慈童の松王小児(まつおうこでい)が,みずから進んで人柱となって入水した.境内には,松王丸の墓と並んで,清盛の愛妾妓王妓女の墓がある.

"松王児帝の人柱伝説なんかが残って、今でも築島寺というお寺がございます"(兵庫船) |

松王丸墓 |

|

2003 |

| 北風 |

きたかぜ |

たちぎれ線香(三一上方1:03)など 3件3題 (上方3件) |

神戸市兵庫区西出町あたり |

北風は,兵庫を代表する回船問屋.豪商として名高いが,明治期に没落した.能福寺の境内に北風貞忠(正造)の碑が残る.

"わしをば兵庫へつれて帰って北風とか何とか立派なとこへ手代奉公にでも当分入れておこうと"(たちぎれ線香) |

北風正造君碑 |

|

2004 |

| 幸辰 |

こうたつ |

兵庫船(創元米朝5:02)など 2件2題 (上方2件) |

神戸市兵庫区 |

こちらは兵庫を代表する料亭として,落語に描かれている.位置など不詳.

"幸辰という料亭があったそうでして。これがまた大きな店で、この北風の宴会を引き受けられたちゅう"(兵庫船) |

|

|

|

| 清盛の墓 |

きよもりのはか |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市兵庫区切戸町 |

平清盛の墓と言われる十三重塔.そばには平清正の琵琶塚もある.市電建設で移動して狭苦しくなった.能福寺(兵庫区北逆瀬川町)にも清盛墓がある.

"清盛のお墓を見まして、あれからまっすぐに兵庫港の波止場へかかりました"(播州巡り) |

平清盛墳 |

|

2003 |

| 和田岬 |

わだみさき |

播州巡り(講明治大正6:06)など 4件2題 (東京2件, 上方2件) |

神戸市兵庫区和田崎町 |

和田岬砲台は三菱重工の敷地内で,見学は許可制.和田岬燈台は須磨海浜公園に移設されている.

"手前の引込んでいるところが、アレが和田岬だ"(播州巡り) |

和田岬を望む |

|

2023 |

| 和田神社 |

わだじんじゃ |

たちぎれ線香(三一上方1:03) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

神戸市兵庫区和田宮通3-2 |

天御中主大神,市杵島姫大神,蛭子大神の三柱を祀る.神戸造船所により移設させられた.

"和田の明神さんのすぐ前に一艘つぶれかかった舟がございます"(たちぎれ線香) |

和田神社 |

|

2003 |

| 和楽園 |

わらくえん |

播州めぐり(三一演藝画報復刻:03) 1件1題 (東京1件) |

神戸市兵庫区和田崎町 |

和田岬にあった遊園地.明治23(1890)年に作られ,明治30年には,日本最初の水族館が設けられた.明治37(1904)年に三菱に土地が買収され,現在も三菱重工業神戸造船所となっている.隣接していた和田岬砲台は,今も敷地内にある.

"向うが川崎造船所、和田の和楽園"(播州めぐり) |

和楽園(国会図書館デジタルコレクション) |

|

2023 |

| 和田の原 |

わだのはら |

播州めぐり(三一演藝画報復刻:03) 1件1題 (東京1件) |

神戸市兵庫区か |

"和田の鼻"だろう.本文に天狗の鼻云々と続くので間違いない.

"あれにズーッと出ているのが紀州の鼻だ。あすこが和田の原という所だ"(播州めぐり) |

|

|

|

| 兵庫の天王 |

ひょうごのてんのう |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市兵庫区上祇園町12-1 |

祇園神社.平野の天王谷の崖を登った高台に鎮座する.素盞嗚尊を祀る.

"アレは天王というのだ。兵庫の天王と行って、夏遊びに往ッて、冬温泉があるところだ"(播州巡り) |

祇園神社 |

|

2004 |

| 天王の温泉 |

てんのうのおんせん |

播州めぐり(三一演藝画報復刻:03) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市兵庫区上三条町あたり |

平清盛,太閤秀吉ゆかりの温泉.祇園神社の側に1903年創業の天王温泉がある.ただし,噺に出てくるものと同じものではない.突然の水道代の値上げにより,2004年廃業との無念さがにじむ張り紙があった.

"あれは兵庫の天王、天王の温泉といって皆な遊びに行く所だ"(播州めぐり) |

天王温泉 |

|

2004 |

| 鵯越 |

ひよどりごえ |

源平盛衰記(講昭和戦前1:13) など 12件4題 (東京9件, 上方3件) |

神戸市 |

源平合戦,一ノ谷の逆落としに続く道.兵庫区の鵯越と須磨区の一ノ谷は離れている.一ノ谷を広い地域と考えるか.神戸市が建てた鵯越碑は,鵯越墓園の南入口近くにある.神戸鉄道鵯越駅からすぐ.

"摂津播磨の国境、鵯越の天嶮"(源平盛衰記) |

史跡鵯越碑 |

|

2012 |

| 鷹取山 |

たかとりざん |

播州巡り(明治大正落語名人選集 10, 日外アソシエーツ (2018)) |

神戸市長田区高取山町あたり |

高取山(たかとりさん).標高328m.山頂部に高取神社,荒熊神社と飛龍寺がある.四方から登山道が通じており,途中に茶屋が何軒もある.西麓には那須与一の墓がある.

"○「アレワ鷹取山ヨ △「成程随分高ひ山だね"(播州巡り) |

高取山 |

|

2021 |

| 長田 |

ながた |

忍ヶ岡加賀屋奇談(東錦, 9 (1892))など |

神戸市長田区 |

兵庫の西,西国街道に面している.街道沿いには,平知章碑(源平勇士の碑),御船山旧跡碑などが見つかる.長田神社参道の馬場先鳥居は,阪神淡路大震災で倒壊し,その基部が保存されている.

"兵庫の町を出まして二十町ばかり参りますと長田といふ所がございます"(忍ヶ岡加賀屋奇談) |

長田神社参道鳥居 |

|

2021 |

| 長田神社 |

ながたじんじゃ |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

神戸市長田区長田町3 |

長田地区の古社,長田神社.事代主神を祭神とする.祈願に鶏を奉納する習わしだった.明治期は外国人にチキンテンプルと呼ばれた.しるしの鶏が飼われているかと期待したが,どこにもいなかった.

"兵庫の長田神社や、我一代に鶏と玉子を絶つと一願叶えてやろと仰せ"(播州巡り) |

長田神社 |

|

2003 |

| 駒ヶ林 |

こまがばやし |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市長田区駒ヶ林町あたり |

駒ヶ林町から山陽本線にかけた一帯の呼称.ガスタンクが印象的だったが,大型店舗ができて,さま変わりしていた.

"だんだんと戻って参ッてアレから駒ヶ森"(播州巡り) |

駒林神社より |

|

2004 |

| 薩摩守古歌の碑 |

さつまのかみこかのひ |

播州巡り(講明治大正6:06) など 2件1題 (東京2件) |

神戸市長田区か |

平忠度の古歌といえば,"行きくれて木の下かげを宿とせば花や今宵の主ならまし".歌碑はわからないが,古い地図にも忠則塚の記載がある.今は,胴塚と首塚がある.

"薩摩守忠度の例の『行きくれて木の下陰を宿とせば花や今宵のあるじなるらん』という古歌の碑を見物して"(播州巡り) |

忠則胴塚 |

|

1999 |

兵庫県

兵庫県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜