| 左京区 |

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 北山 |

きたやま |

出世の鼻(講明治大正2:24) など 5件3題 (圓朝2件, 東京3件) |

左京区など |

左京区の落語地名は,東山区に引き続き「大丸屋騒動」の風景描写が多い.鞍馬山は,「天狗さし」や艶笑噺の「おさん茂兵衛」の実舞台になる.

「鳴神」で知られる歌舞伎演目「雷神不動北山桜」の舞台となる岩屋は,雲ヶ畑の岩屋山志明院になる.1日2便のもくもく号バスが運行されているが,未訪問.

"これから北山の方へ往き"(出世の鼻) |

|

|

|

| 賀茂川 |

かもがわ |

京阪見物(講明治大正2:09) など 16件9題 (圓朝1件, 東京12件, 上方3件) |

京都市 |

北山雲ヶ畑に発し,京都市内を南流する.出町柳で高野川と合流し,そこから下流は鴨川と呼ばれる.表記は,"賀茂川"に統一した.

"加茂川の水で宇治の茶と言うたらこの位贅沢なことは有りまへんぜ。日本随一やなア結構や"(京阪見物) |

|

|

|

| 鞍馬山 |

くらまやま |

青菜(旺文小さん1:02) など 38件21題 (圓朝1件, 東京24件, 上方13件) |

左京区鞍馬 |

鞍馬弘教総本山の鞍馬寺が鎮座する.奇祭鞍馬の火祭りは山腹の由岐神社で行われる.丑の時詣りを描く能「鉄輪」は,鞍馬の西の貴船神社のできごと.牛若丸の修行した鞍馬山は,天狗の栖む山.鞍馬山の天狗が登場するネタも多い.牛若丸は幼名にして,成長ののち,これを改め九郎判官義経と申し侍る.

"鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎判官、義経"(青菜) |

鞍馬の天狗さん |

|

2008 |

| 鞍馬山:山門 |

さんもん |

橋弁慶(柳家小満ん口演用「てきすと」 34, てきすとの会 (2019)) |

左京区鞍馬本町 |

鞍馬寺の入口の仁王門.ここで入山料を支払う.この先,山上の本殿までは九十九折の道になっている.足の丈夫でない方むけには,全国でここだけの,宗教法人が運営する無料のケーブルカーもある.お布施を払って乗車する.

"山門の仁王門を潜って、ずうッと登って行くと"(橋弁慶) |

鞍馬寺山門 |

|

2019 |

| 鞍馬山:牛若丸息つぎの水 |

うしわかまるいきつぎのみず |

橋弁慶(柳家小満ん口演用「てきすと」 34, てきすとの会 (2019)) |

左京区鞍馬本町 |

毎夜,剣術修行のために僧正ヶ谷に向かう牛若丸が,このわき水で一息ついたという.鞍馬寺本殿から奥の院へむけて少し登ったところにある.

"牛若丸が途中で水を飲んだという清水が今も流れ出ておりまして、<牛若丸息つぎの水>という"(橋弁慶) |

牛若息継ぎ水 |

|

2019 |

| 鞍馬山:大杉 |

おおすぎ |

天狗さし(創元米朝3:10) など 4件2題 (東京1件, 上方3件) |

左京区鞍馬本町 |

「橋弁慶」という珍しい落語には"天狗杉"とあるが,大杉に合した.奥の院への途中.枯れた大杉と大杉権現社がある.2018年の台風被害で倒壊したため,修繕に入っている.

"大きな杉があるなあ、これが大杉というやっちゃな"(天狗さし) |

大杉権現大杉 |

|

2008 |

| 鞍馬山:僧正ヶ谷 |

そうじょうがたに |

初音の鼓(講明治大正1:40) など 6件4題 (東京1件, 上方5件) |

左京区鞍馬本町 |

奥の院への途中,僧正ヶ谷不動堂がある.鞍馬天狗修行の地.僧正ヶ谷が登場するのは,いずれも天狗の噺だが,用例の「初音の鼓」のほか,「天狗さし」「天狗裁き」「おさん茂兵衛」の4題とは頻出.

"こちらのお丸薬のようなものは。鞍馬山僧正坊の天狗の鼻くそだ"(初音の鼓) |

僧正ヶ谷不動堂 |

|

2008 |

| 鞍馬山:奥の院 |

おくのいん |

天狗さし(創元米朝3:10) など 5件3題 (上方5件) |

左京区鞍馬本町 |

バレ噺「おさん茂兵衛」でも,鼻の頭に一物がくっついてしまった旦那が奥の院に籠る.私が訪れた時にも,一心に咒を唱え続ける学生風の若者がいた."良識ある行為こそが、正しい信仰の第一歩です。迷信にとらわれたり、非常識な行をしたりして身を亡さぬよう、ご注意ください"の立て札を見かけた.ごつごつした石灰岩がむき出しになったパワースポット,奥の院はそんな場所.

"どんどん、どんどん山を登って奥へ、奥へ、奥ノ院"(天狗さし) |

奥の院魔王殿 |

|

2019 |

| 貴船川 |

きぶねがわ |

橋弁慶(柳家小満ん口演用「てきすと」 34, てきすとの会 (2019)) |

左京区鞍馬貴船町 |

鞍馬川の支流.貴船口のところから,貴船川をさかのぼる道沿いを貴船神社に向けてバスの便がある.そのあたり,流れの中の自然の岩まで利用して,水面ギリギリにしつらえられた川床の店が並んでいる.きっと,鮎料理なんだろうな.

"下を流れる小川が貴船川で、ここには茶店がずうッと並んでおりまして"(橋弁慶) |

貴船川 |

|

2019 |

| 市原野 |

いちはらの |

親子茶屋(講明治大正6:43) 1件1題 (東京1件) |

左京区静市市原町 |

鞍馬線沿いの谷間.市原野を舞台とする"だんまり"という芝居の演出がある.盗賊の袴垂保輔が獲物を待ち構えていると,笛を吹きながら通る男がある.振り返った男は平井保昌だった.この男を恐ろしく感じた袴垂は,保昌を襲うことができなかった.という説話を踏まえている.袴垂,保昌の対決に,頼光の鬼退治などをからめて,暗闇の中で役者が互いを探り合うという様式になっている.用例も,月の照る野中で笛を吹く趣向が市原野だと言っている.

"秋の野にして、茶屋で笛を吹かせるなざア面白かろう。市原野というのか。イヤ、吉原野で"(親子茶屋) |

叡山鉄道市原駅 |

|

2008 |

| 大原 |

おおはら |

京見物(新評世界5:13) など 5件2題 (東京3件, 上方2件) |

左京区大原 |

寂光院は,「源平」で水底へ沈んだ安徳天皇の母,建礼門院の隠棲所で,陵墓も近くにある.「建礼門院」は小噺.大原女は,薪,柴や梯子を頭に乗せて,都で売り歩いた.巻頭巻軸の句のメモ書きを読むと,"大原女も今朝新玉の裾ながし"(干物箱).

"一日は嵯峨や御室、または八瀬大原。十日ばかりは宿に滞在してあちらこちらとまわりました"(京見物) |

建礼門院陵墓 |

|

2003 |

| 八瀬 |

やせ |

佐々木政談(青圓生11:13) など 9件3題 (圓朝件, 東京7件, 上方2件) |

左京区八瀬 |

古くは壬申の乱で矢傷を負った天武天皇を癒したというかまぶろが名物だった.松葉を焚いて海水蒸気を発生させる.八瀬大橋のそばに,かまぶろが1基保存されている.京都市民俗有形文化財.このユニークな色と形を模したお菓子"かま風呂"も売られている.

"八瀬の里というのがあります、梯子に打盤、横槌というようなものを、頭ィ載せて京の町へ商いに来る"(佐々木政談) |

八瀬かまぶろ |

|

2011 |

| 延暦寺:四明ヶ岳 |

しめがたけ |

橋弁慶(講明治大正3:23)など 2件2題 (東京2件) |

左京区 |

「橋弁慶」の"比叡山の姫ヶ岳"は四明ヶ岳(しめがたけ)の誤記.「追い炊き」の"比叡の御山の絶頂"(講明治大正4:33)は,四明ヶ岳にある将門岩のこと.平将門がこの岩に立ち,京都征服を誓う.叡山西の山頂で,かつては眺望がよかった.今はイングリッシュガーデンの置き石のような扱い.

"三千振という刀を比叡山の姫ヶ岳に埋め、平家調伏を祈ろうという"(橋弁慶) |

将門岩 |

|

2003 |

| 宝が池 |

たからがいけ |

橋弁慶(柳家小満ん口演用「てきすと」 34, てきすとの会 (2019)) |

左京区上高野上荒蒔町 |

用例は駅を指す.池は宝が池で,叡山電鉄鞍馬方面への乗り換えは、宝ケ池駅と書く.1925年の開業時は,山端駅といった.今も,ホームに"やまばな"の駅標が残されている.

"途中の宝が池という処で乗り換えると、その行き先が比叡山に成りまして"(橋弁慶) |

山端駅標 |

|

2019 |

| 下鴨(川) |

しもがも |

愛宕山(立文楽2:15) など 4件1題 (東京4件) |

左京区 |

すべて愛宕山から俯瞰した賀茂川の例.上賀茂と対で使用される.表記は,"下鴨"に統一した.

"下賀茂に上鴨ッてそうなんでしょ? こういうふうんなったこう、うねったこう流れがありますが"(愛宕山) |

|

|

|

| 下鴨 |

しもがも |

大丸騒動(三一上方1:16) など 3件1題 (上方3件) |

左京区 |

こちらは町を指す.用例は「大丸屋騒動」1件だけ.上賀茂と対で使用される.地域内に,下鴨神社(賀茂御祖神社)がある.

"ヘエあれは上加茂、下加茂(京都)"(大丸騒動) |

下鴨神社 |

|

2003 |

| 糺の森 |

ただすのもり |

水の飲み分け(続・上方落語ノート, 青蛙房(1985)) |

左京区下鴨 |

下鴨神社の社叢.広い原生林の中を,一直線に参道が貫いている.小噺「水の呑み分け」のクスグリ,糺の森の水はただスーッとしている.

"「これは京の糺の森の水じゃ」「どうして判りました」"(水の飲み分け) |

糺の森 |

|

2003 |

| 吉田山 |

よしだやま |

大丸騒動(三一上方1:16) 1件1題 (上方1件) |

左京区吉田神楽岡町 |

吉田山山腹の吉田神社大元宮(重文)は六角形の特異な形をしている.吉田神道の中心地で,ここを拝めば全国すべての神社を参拝したことになる.吉田山山頂には三校歌碑がある.車やらぬ! 藤原時平の乗った車を押しとどめる,「車引」の舞台でもある.

"向こうの方の禿げた山は何というのや。あれは吉田山"(大丸騒動) |

吉田神社大元宮 |

|

2003 |

| 銀閣寺 |

ぎんかくじ |

祇園会(騒人名作06:03) など 15件8題 (東京14件, 上方1件) |

左京区銀閣寺町 |

銀閣は,臨済宗相国寺の塔頭,慈照寺の観音殿.8代将軍,足利義政が造営した東山山荘の一部で,義正死後に完成した.国宝.黒漆で仕上げられた木造建築は,金閣とくらべると小さな印象を受けた.境内で,「どれが銀閣寺」と聞く団体の人垣に混じって参拝した.

"半里まいりますと銀閣寺、引き返して黒谷"(祇園会) |

これが銀閣寺 |

|

2003 |

| 大文字山 |

だいもんじやま |

大丸騒動(三一上方1:16) など 3件1題 (上方3件) |

左京区鹿ヶ谷 |

大文字山の大の字は,五山送り火の一つ.西山腹の浄土寺七廻り町になる.ハイキングで火床に行けるが,近すぎて何の文字かはわからない.

"も一つ向こうの高い山は。あれは大文字山"(大丸騒動) |

大文字山火床 |

|

2006 |

| 鹿ヶ谷 |

ししがたに |

出世の鼻(講明治大正2:24) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

左京区鹿ヶ谷 |

平家打倒の密談をした鹿ヶ谷俊寛山荘.はかりごとが顕れ,俊寛と藤原成経,平康頼の3人は鬼界ヶ島に流される.俊寛一人だけ赦免をうけることができず,絶海の孤島に取り残される.芝居でお馴染み.薄暗い森の中の鹿ヶ谷山荘には,俊寛僧都忠誠之碑が建てられている.

"東山は銀閣寺鹿ケ谷、若王子、永観堂"(出世の鼻) |

俊寛僧都忠誠之碑 |

|

2006 |

| 真如堂 |

しんにょどう |

大丸騒動(三一上方1:16) など 3件1題 (上方3件) |

左京区浄土寺真如町 |

天台宗真正極楽寺.真如堂は通称.庭園や内陣拝観が有料で,参拝までは無料.本尊は阿弥陀如来で,頷きの阿弥陀と呼ばれる.運慶の発願による法華経(国宝)を所持している.

"あれは永観堂黒谷真如堂"(大丸騒動) |

真如堂 |

|

2003 |

| 黒谷 |

くろだに |

京見物(講明治大正7:16) など 10件5題 (東京6件, 上方4件) |

左京区黒谷町 |

浄土宗大本山紫雲山金戒光明寺.くろ谷は通称.承安5(1175)年,法然が草庵を結び,浄土宗の布教をはじめて行った地.法然が紫雲たなびく霊感を得た比叡山の黒谷にちなみ,こちらも黒谷と呼ばれる.巨刹だが開放的な印象だった.

"黒谷大谷金閣寺、嵯峨嵐山御室そのほか名所古蹟を見物して"(京見物) |

くろ谷金戒光明寺山門 |

|

2021 |

| 黒谷:大極殿 |

だいごくでん |

祇園会(騒人名作06:03) など 3件1題 (東京3件) |

左京区黒谷町 |

未詳.本堂の御影堂を大殿(だいでん)と呼ぶ.焼失して再建されている.

"斜に黒谷の大極殿、三条の大橋"(祇園会) |

金戒光明寺大殿 |

|

2021 |

| 熊谷衣掛けの松 |

くまがいきぬかけのまつ |

祇園会(騒人名作06:03) など 3件1題 (東京3件) |

左京区黒谷町 |

衣ではなく,鎧を掛けて出家しないと妙,と書いていたところ,2003年に訪れたら,ちゃんと案内図と碑があった.写真の松は枯れてしまい,植えかえられている.鎧掛の松のほか,熊谷直実が兜を置いた兜之池(蓮池)もある.

"熊谷衣掛の松などというのがございます"(祇園会) |

熊谷鎧掛の松 |

|

2003 |

| 熊谷蓮正坊の墓 |

くまがいれんせいぼうのはか |

大丸騒動(三一上方1:16) 1件1題 (上方1件) |

左京区黒谷町 |

熊谷直実が出家し,法力房蓮生(れんせい)と称して蓮池院に庵を結んだ.石塔は,黒谷蓮池院の東,石段上の右手に現存する.墓というよりは供養塔になる.

"熊谷蓮正坊の墓と、敦盛公の墓がござります"(大丸騒動) |

熊谷次郎直実供養塔 |

|

2021 |

| 敦盛公の墓 |

あつもりこうのはか |

大丸騒動(三一上方1:16) 1件1題 (上方1件) |

左京区黒谷町 |

熊谷次郎直実供養塔の向かいに現存する.2つの石塔はそっくりで,経木の文字がなければ区別がつかなかった.

"熊谷蓮正坊の墓と、敦盛公の墓がござります"(大丸騒動) |

平敦盛供養塔 |

|

2021 |

| 聖護院 |

しょうごいん |

大丸騒動(三一上方1:16) など 2件2題 (上方2件) |

左京区聖護院中町 |

本山修験宗総本山聖護院.一時,仮皇居になっていて,その時の遺品が残る.

"あれは吉田山、下にあるのが聖護院の宮"(大丸騒動) |

聖護院 |

|

2006 |

| 平安神宮 |

へいあんじんぐう |

苫ヶ島(三一上方2:07) など 2件1題 (上方2件) |

左京区岡崎西天王町 |

1895(明治28)年,平安京遷都1100年祭の時に創建された.庭園は有料.平安神宮時代祭では,京都千年の各時代の衣装を身につけた行列が,御所から平安神宮へと練り歩く.

"毎年京都の平安神宮の十月の御祭礼は時代祭と申しまして"(苫ヶ島) |

平安神宮 |

|

2002 |

| 若王子 |

にゃくおうじ |

祇園会(騒人名作06:03) など 7件3題 (東京5件, 上方2件) |

左京区若王子町 |

熊野若王子神社.鹿ヶ谷の山際に鎮座する.王子の名前が示す通り,京都三熊野の一つ.若王子神社をでた哲学の道が,今は紅葉の名所になっている.

"南禅寺、それをまっすぐに参りますと、若王子という紅葉の名所"(祇園会) |

若王子神社 |

|

2006 |

| 若王子:滝 |

たき |

祇園会(騒人名作06:03) など 3件1題 (東京3件) |

左京区若王子町 |

若王子神社から東へずーっと登る.千手滝不動尊の額があった.垢離場になっている.

"若王子という紅葉の名所、このそばに滝がございます"(祇園会) |

若王子神社の滝 |

|

2003 |

| 永観堂 |

えいかんどう |

大丸騒動(三一上方1:16) など 5件2題 (東京2件, 上方3件) |

左京区永観堂町 |

浄土宗禅林寺.モミジの永観堂の別名.池の周囲,臥龍廊を見おろすあたりの絶景.夜分に修行する永観を先導し,驚く永観に向かって振り向き「永観遅し」と宣った阿弥陀様.首を左に大きく傾げておられる見返りの弥陀像(重文)は,横からも拝観できる.拝観有料.

"あれは永観堂黒谷真如堂"(大丸騒動) |

永観堂 |

|

2011 |

| 南禅寺 |

なんぜんじ |

鼻利源兵衛(騒人名作02:01) など 12件6題 (東京9件, 上方3件) |

左京区南禅寺福地町 |

臨済宗南禅寺派大本山.京都五山の上に位する巨刹.方丈は拝観時間が限られているが,他はいつでも開放されている.

"若王子、永観堂、南禅寺、清水"(鼻利源兵衛) |

南禅寺三門より |

|

2011 |

| 南禅寺:山門 |

さんもん |

梅若礼三郎(中公圓生1:04) など 18件12題 (圓朝1件, 東京13件, 上方4件) |

左京区南禅寺福地町 |

「楼門五三桐」の石川五右衛門のセリフを踏まえることが多い.風呂場で,"でっけーかな"と言われ,前を押さえる小噺がある.登楼して五右衛門気分を味わえる.

"南禅寺の、あの山門の上へのぼって花見をしている(中略)絶景かなアア、絶景かなアア"(梅若礼三郎) |

南禅寺三門 |

|

2006 |

| 南禅寺:唐門 |

からもん |

西行(講明治大正6:53) など 2件1題 (東京2件) |

左京区南禅寺福地町 |

不明.

"染殿の内侍が南禅寺へ御参詣を遊ばされ、御唐門のところにて御乗物を降り"(西行) |

|

|

|

| 瓢亭 |

ひょうてい |

浮世話(講明治大正3:02) 1件1題 (東京1件) |

左京区か |

"安全寺"は速記者のミスで,南禅寺のこと.現存する高級料亭(南禅寺草川町35).ミシュランガイドの三つ星を獲得した.懐石料理はとても手が出ないが,朝食にでるという有名な瓢亭玉子だけでも食べてみたい.2021年時点で,「朝がゆ」は6957円也.

"安全寺の瓢亭という会席で"(浮世話) |

瓢亭 |

|

2002 |

| 法勝寺 |

ほっしょうじ |

おとしばなし清盛(集英石川淳:06) 1件1題 (東京1件) |

京都市左京区岡崎法勝寺町あたり |

白河天皇が建立した六勝寺の一つ.白河の地に境内が広がっていたが,戦国時代に廃寺となる.今は,岡崎動物園内の碑と京都白河院の庭園が名残り.法勝寺にあった八角九重塔は,80m級の超高層建築だった.碑の背後の観覧車よりも高い.

"坊主頭を振り立てたのは法勝寺の俊寛"(おとしばなし清盛) |

法勝寺九重塔址碑 |

|

2004 |

| 岡崎動物園 |

おかざきどうぶつえん |

動物園(立名作6:08) など 2件1題 (東京1件, 上方1件) |

左京区岡崎法勝寺町 |

京都市動物園.1903年に開園した.上野動物園は1882年の開園になる.お目当てのアムールトラは,入口すぐにいた.正面からでは,背中のチャックは見えなかった.

"ほんとの動物園は、日本に二か所しかない。一は東京上野の公園、一は京都の岡崎"(動物園) |

アムールトラのアオイ |

|

2017 |

| 法林寺 |

ほうりんじ |

大丸騒動(三一上方1:16) など 3件1題 (上方3件) |

左京区法林寺門前町 |

浄土宗檀王法林寺."檀野の法蓮寺"は誤り.江戸時代には,琉球で浄土宗布教を行ったことがあり,尚寧王から贈られた琉球王国の宝物を所蔵する.明治維新後,寺領を失い,一時無住となる.観光社寺ではなく,保育園を経営している普通の寺だった.

"あれは檀野の法蓮寺と申しまして"(大丸騒動) |

檀王法林寺 |

|

2002 |

| 法林寺:星野勘左衛門逸れ矢の松 |

ほしのかんざえもんのがれやのまつ |

大丸騒動(三一上方1:16) 1件1題 (上方1件) |

左京区法林寺門前町 |

不明.星野勘左衛門は三十三間堂通し矢のタイトルホルダー.法林寺内ではないかも.速記でもすでに失われたと書かれている.

"あれが星野勘左エ門逸れ矢の松と申します(中略)勘左衛門の逸矢があの松の樹に刺さって、近頃まであったと申します"(大丸騒動) |

|

|

|

| 法林寺:龍燈の松 |

りゅうとうのまつ |

大丸騒動(三一上方1:16) 1件1題 (上方1件) |

左京区法林寺門前町 |

不明.法林寺内に八大龍王を祀る龍神堂がある.ここにかつて名松があって,燈火の奇瑞を顕したのか.これしきのことで寺を煩わすのもはばかられた.

"こちらにありまするのは、竜燈の松と申して(中略)竜神この松に現れ出でて燈火を点じ、京都洛中の人をば、この燈火のために助けたという"(大丸騒動) |

法林寺龍神堂 |

|

2021 |

| 法林寺:鳥居の額 |

とりいのがく |

大丸屋騒動(三一上方1:16) など 3件1題 (上方3件) |

左京区法林寺門前町 |

不明.現在の楼門は1888年に建てられたものなので,噺とは時代が違う.楼門には,現在,朝陽山と望西楼の額があがっている.

"あの寺の正面にあがってある額は、有栖川親王様の御親筆でございます"(大丸屋騒動) |

法林寺楼門額 |

|

2021 |

| 琵琶湖疏水 |

びわこそすい |

旅行の鶴(講明治大正6:03) 1件1題 (東京1件) |

左京区 |

1890(明治23)年,琵琶湖湖水を導入し,蹴上での発電と水運の便を図った一大プロジェクト.取水口やインクラインが残っている.発電できるほどの落差があるので,船を船台に乗せてレールの敷かれた斜面を引き上げた.

"近江八景が見える、京都の疏水が見える"(旅行の鶴) |

琵琶湖疏水インクライン |

|

2006 |

| 大日山 |

だいにちやま |

大丸騒動(三一上方1:16) など 3件1題 (上方3件) |

左京区粟田口大日山町あたり |

東山三十六峰の一つ.南禅寺山と神明山との間に位置する.大日山墓地の北あたり.

"あれは大日山で(中略)松茸狩りには皆このところへ出かけます"(大丸騒動) |

大日山山頂入口 |

|

2006 |

| 弓屋 |

ゆみや |

大丸騒動(三一上方1:16) など 3件1題 (上方3件) |

左京区粟田口か |

大日山麓に2軒ならんだ茶店との説明.

"あれは大日山であの下に、弓屋に弦屋という二軒の茶屋がござります"(大丸騒動) |

|

|

|

| 弦屋 |

つるや |

大丸騒動(三一上方1:16) など 3件1題 (上方3件) |

左京区粟田口か |

同上.

"あれは大日山であの下に、弓屋に弦屋という二軒の茶屋がござります"(大丸騒動) |

|

|

|

| 蹴上 |

けあげ |

苫ヶ島(三一上方2:07) など 6件3題 (上方6件) |

左京区 |

大津,蹴上を経て京へ入る東海道のゴール地点.路面を走る京阪京津線は,居ながらにして京都入りの雰囲気があった.琵琶湖の水を琵琶湖疏水で引いてきた蹴上インクラインと,落差を利用した蹴上発電所が見どころの一つ.

"どんな大名でも大津から蹴上までお出ましになって京都へは入らずに"(苫ヶ島) |

蹴上発電所 |

|

1994 |

| 蹴上:九体地蔵 |

くたいじぞう |

第一回(走り餅)(滑稽伊勢参宮, 駸々堂 (1895)) |

左京区 |

牛若丸が奥州へ下る時に斬り殺した9人の武将をとむらうため,九体の地蔵を納めたと伝える.蹴上駅から疏水公園に入ると,琵琶湖インクラインのそばに,一体だけ地蔵尊が残っている.

"これらの者の菩提のために九個の地蔵をば刻まれて安置された、それで今に至るまでこれを九体地蔵と言ッて名高いのぢゃ"(第一回(走り餅)) |

九体地蔵 |

|

2014 |

| 北区 |

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 雲ヶ畑 |

くもがはた |

京都愛宕山(桂文團治落語集, 三芳屋 (1916)) |

北区雲ケ畑 |

桂川源流部.もくもく号という雲ケ畑自治振興会が運行するミニバスが通じている.さすがに雲ヶ畑では,愛宕山のかわらけ投げの的をしかえるには遠すぎる.愛宕山に近い梅ヶ畑の誤りで,ちゃんと梅ヶ畑で演じている速記もある.

"何処から行くのぢや。雲ヶ畑から廻ると云ふて居ます"(京都愛宕山) |

|

|

|

| 上賀茂(川) |

かみがも |

愛宕山(立文楽2:15) など 4件1題 (東京4件) |

北区上賀茂 |

すべて愛宕山から俯瞰した賀茂川の例.下鴨と対で使用される.表記は,"上賀茂"に統一した.

"下賀茂に上鴨ッてそうなんでしょ?こういうふうんなったこう、うねったこう流れがありますが"(愛宕山) |

|

|

|

| 上賀茂 |

かみがも |

大丸騒動(三一上方1:16) など 3件1題 (上方3件) |

北区上賀茂 |

こちらは町を指す.用例は「大丸屋騒動」1件だけ.下鴨と対で使用される.地域内に,上賀茂神社(賀茂別雷神社)がある.

"へえあれは下賀茂上賀茂"(大丸騒動) |

上賀茂神社立砂 |

|

2003 |

| 加茂の河原 |

かものかわら |

盗人の仲裁(講小文枝:03) 1件1題 (上方1件) |

北区か |

「締込み」で言う石川五右衛門の処刑地.

"辞世を残して加茂の河原で釜ゆでの刑に処せられた"(盗人の仲裁) |

|

|

|

| 大徳寺 |

だいとくじ |

鳥屋坊主(立名人名演07:18) など 7件6題 (圓朝1件, 東京3件, 上方3件) |

北区紫野大徳寺町 |

臨済宗大徳寺派大本山.三門仏殿法堂が一直線にならぶ.仏殿は寛文5(1665)年の建で,イブキも同じくらいの樹齢という.大徳寺といえば,乾燥した大徳寺納豆が噺に出てくる.

"わたし、留守番に来ている。紫野大徳寺から。京の"(鳥屋坊主) |

大徳寺仏殿とイブキの木 |

|

2009 |

| 大徳寺:真珠庵 |

しんじゅあん |

一休さん(アリス子ども2:03) 1件1題 (東京1件) |

北区紫野大徳寺町 |

真珠庵は大徳寺の塔頭.一休禅師の庵室跡.特定の期間を除き非公開.

"一休さんは、大徳寺の中にある真珠庵というお寺のあとをつぐことになりました"(一休さん) |

大徳寺真珠庵 |

|

1998 |

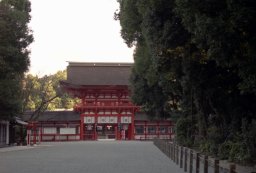

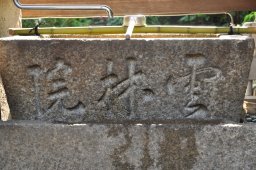

| 大徳寺:雲林院 |

うんりんいん |

花山天皇の出家(落語で楽しむ古典文学, 大修館(2013)) |

北区紫野大徳寺町 |

臨済宗大徳寺派大本山雲林院.よみは,"うりんいん"とも.かつては大寺だったが,のちに衰退して大徳寺の塔頭となる.古典文学を紹介する新作落語に登場する.

"京都「雲林院」といいますと、今では小さいお寺となっておりますが、その昔は大徳寺やあの辺り一帯を皆管理していた、そら大きな寺やったんやそうで"(花山天皇の出家) |

雲林院銘水盤 |

|

2014 |

| 金閣寺 |

きんかくじ |

ぬの字鼠(創元米朝3:04) など 24件15題 (東京18件, 上方6件) |

北区金閣寺町 |

臨済宗鹿苑寺.室町将軍,足利義満の山荘.境内に金閣(舎利殿)があることから,金閣寺と呼ばれる.1950年,放火により,国宝の金閣や足利義満像を焼失した.1955年に再建され,創建時の金色に輝く姿を取り戻した.凄まじい観光客数だが,境内が広いので人が見切れる.

"こないだ見た芝居、あれは金閣寺、あの雪姫というお姫さんが……縄でくくられてる"(ぬの字鼠) |

金閣寺 |

|

1998 |

| 衣笠山 |

きぬがさやま |

大丸屋騒動(騒人名作04:21) など 2件1題 (上方2件) |

北区衣笠衣笠山町,右京区竜安寺朱山 |

立命館大学北の小丘,標高201m.鹿苑寺庭園の借景.「大丸屋騒動」にしか登場しないので,いわゆる名所見物の地ではない.真夏に雪山を見たいと,宇多天皇が衣笠山に白布をかけさせたという.真夏に涼風をお取り寄せした「須磨の浦風」に匹敵する贅沢な遊び.

"大徳寺、金閣寺、衣笠山"(大丸屋騒動) |

衣笠山 |

|

1998 |

| 平野神社 |

ひらのじんじゃ |

出世の鼻(講明治大正2:24) 1件1題 (東京1件) |

北区平野宮本町 |

平野神社は,今木神・久度神・古開神・比売神の四柱を祭神とする.その由来は謎とされる.それぞれ異なる棟の本殿からなっており,国重文に指定されている.北野天満宮のすぐ西で,「鼻利き源兵衛」でも北野の次に見物している.境内桜の種類が多い.

"北野天神、平野神社"(出世の鼻) |

平野神社 |

|

1998 |

左京区・北区

左京区・北区

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜