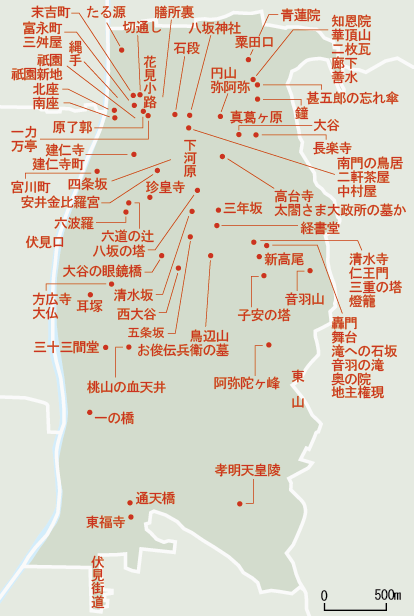

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 東山 |

ひがしやま |

国勢調査(白川小春団治:05) など 29件19題 (圓朝3件, 東京16件, 上方10件) |

東山区など |

布団着て寝たる姿や東山(服部嵐雪).名高い句京都の布団加賀の蚊帳(柳多留).

東山区の落語地名は,「祇園会・京見物」「三十石」の名所見物と「大丸屋騒動」の風景描写がメインになる.清水寺は「景清」や「茶金」,高台寺は「幽霊飴」の実舞台となる.

"活動でこんなんがよくおますがな、東山三十六峰やいうて にわかに聞ゆる剣劇のひびき!"(国勢調査) |

|

|

|

| 粟田口 |

あわたぐち |

京見物(青圓生14:15) など 7件3題 (圓朝1件, 東京6件) |

東山区粟田口あたり |

圓朝の「粟田口霑笛竹」は,盗まれた名刀粟田口国綱をめぐる人情噺.三条小鍛冶宗近(猿後家)も住んでおり,粟田神社の境内に鍛冶神社がある.粟田口は,京都最大の刑場で,明智光秀の首もここにさらされた.

"いま通って来た所が粟田口、なァ、もう京都ゥの町ィ入ってるんだ"(京見物) |

粟田口碑 |

|

2002 |

| 青蓮院 |

しょうれんいん |

明日ありと(大日本図書館03:04) 1件1題 (東京1件) |

東山区粟田口三条坊町 |

天台宗門跡寺院.巨大な楠が目立つ.親鸞聖人が得度し,江戸時代には仮御所となった.

"親鸞上人は伯父に連れられて京都の青蓮院"(明日ありと) |

青蓮院 |

|

2006 |

| 華頂山 |

かちょうさん |

大丸屋騒動(騒人名作04:21) など 3件2題 (東京2件, 上方1件) |

東山区粟田山南町あたり |

知恩院の東に控える山.東山三十六峰の一で,知恩院の山号でもある.山頂に将軍塚,大日堂がある.京都の町を見おろす.

"真葛ヶ原にそよそよと、秋は色増す華頂山"(大丸屋騒動) |

将軍塚展望台より華頂山方向 |

|

2008 |

| 知恩院 |

ちおんいん |

万金丹(青小さん2:03) など 30件12題 (東京26件, 上方4件) |

東山区林下町 |

浄土宗総本山.いやでも目立つ巨大な三門は日本最大という.三門,御影堂は国宝となった.

"江戸の増上寺から有難え大僧正、京の知恩院へおいでンなろうッてんでな"(万金丹) |

知恩院三門 |

|

2002 |

| 知恩院:甚五郎の忘れ傘 |

じんごろうのわすれがさ |

左甚五郎(青圓生13:14) など 4件1題 (東京4件) |

東山区林下町 |

御影堂正面右側の軒下にある傘で,甚五郎のもの.知恩院七不思議の一つ.開いた唐傘がこれ見よがしにあるわけではなく,二重の金網に隠れて骨だけあるので見つけづらい.

"あすこに甚五郎の忘れ傘という、あのゥ屋根の下に、傘が差してあります"(左甚五郎) |

甚五郎の忘れ傘 |

|

2005 |

| 知恩院:二枚瓦 |

にまいがわら |

左甚五郎(青圓生13:14) 1件1題 (東京1件) |

東山区林下町 |

御影堂の屋根上中央に置かれた瓦.満つれば欠くる習わしで,未完成の象徴.

"普請中という意味を示したもんだそうで、“知恩院の二枚瓦”といいます"(左甚五郎) |

二枚瓦 |

|

2005 |

| 知恩院:廊下 |

ろうか |

左甚五郎(青圓生13:14) など 4件1題 (東京4件) |

東山区林下町 |

御影堂から大方丈,小方丈にかけての廊下が鴬張りになっている.

"お廊下が三百六十九間あって全部、「鶯張り」になっている"(左甚五郎) |

知恩院の廊下 |

|

2005 |

| 知恩院:鐘 |

かね |

野ざらし(立名人名演03:02) など 3件2題 (東京2件, 上方1件) |

東山区林下町 |

知恩院境内の南東はずれに近い高台にある大鐘楼.除夜の鐘の中継でおなじみ.

"京都の知恩院の鐘は一ッ銭で三ッつ、わっしは二銭で七つにまけてもらって"(野ざらし) |

知恩院鯨鐘 |

|

2005 |

| 知恩院:善水 |

よしみず |

左甚五郎(青圓生13:14) など 2件1題 (東京2件) |

東山区粟田口円山町 |

法然上人が浄土宗を広めるため吉水草庵を結んだ.その跡地が知恩院の南,安養寺になる.その先,弁天堂に石の井筒がある.

"法然上人が、うしろの華頂山という山の、吉水という坊で、行をあそばして"(左甚五郎)

|

吉水井筒 |

|

2005 |

| 長楽寺 |

ちょうらくじ |

左甚五郎(中公圓生2:06) など 6件3題 (東京5件, 上方1件) |

東山区粟田口円山町 |

東大谷の北の突き当たり.京の四季,"濡れてもみじの長楽寺"と詩作した儒者頼山陽の墓がある.拝観有料.

"秋はいろ増す華頂山 時雨を厭う唐傘の ぬれてもみじの長楽寺"(左甚五郎) |

頼山陽墓 |

|

2005 |

| 大谷 |

おおたに |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) など 11件5題 (東京4件, 上方7件) |

東山区円山町 |

東大谷.大谷祖廟は親鸞聖人の遺骨を祀る.

"八坂神社を参詣して、円山東の大谷"(三十石宝の入船) |

大谷祖廟 |

|

2003 |

| 円山 |

まるやま |

花の都(青小南:13) など 22件10題 (圓朝4件, 東京6件, 上方12件) |

東山区円山町 |

明治19年に整備された円山公園.シダレザクラの名所.也阿弥など六阿弥と呼ばれる旧安養寺塔頭の旅館のうち,いまは料亭左阿弥のみ現存する.

"なにィ、円山の夜桜ァ?うわァ……さすがは、花の都じゃ"(花の都) |

左阿弥 |

|

2005 |

| 弥阿弥 |

やあみ |

アメリカ人の恋(毎日三百年2:08) 1件1題 (上方1件) |

東山区円山町 |

也阿弥(やあみ).1870(明治12)年,安養寺塔頭を利用して円山公園に建てられた豪壮な旅館.火事によって廃業した.四条通突き当たり,公園北側の知恩院のそばの高台にあった.用例は,祇園の舞妓に恋したアメリカ人が彼女を口説こうと也阿弥に読んだところ.外国宛てに送られた絵葉書には,"Road leading to Yaami Hotel Kyoto"のメモ書きが残っていた.

"当今は円山公園になっておりますが、以前公園に弥阿弥というホテルがありました"(アメリカ人の恋) |

円山也阿弥ホテル(絵葉書) |

|

2021 |

| 円山:しだれ桜 |

しだれざくら |

鶴満寺(柳家小満ん口演用「てきすと」 31, てきすとの会 (2018)) |

東山区祇園町北側 |

円山公園内の一本桜.ライトアップされる.初代のシダレザクラが1947年に枯死した後,実生で育てられたものを移植した.別項の与謝野晶子の歌碑は,しだれ桜のところではなく,八坂神社にある.

"この祇園のしだれ桜は、与謝野晶子の歌で人気が厶います"(鶴満寺) |

円山公園のシダレザクラ |

|

2021 |

| 真葛ヶ原 |

まくずがはら |

祇園会(騒人名作06:03) など 4件2題 (東京3件, 上方1件) |

東山区鷲尾町あたり |

円山公園やその南にあたる葎生の原だったところ.花の名所.西行庵,芭蕉堂,西行・頓阿墓の雙林寺がある.

"真葛ヶ原を抜けると長楽寺"(祇園会) |

真葛ヶ原雙林寺 |

|

2003 |

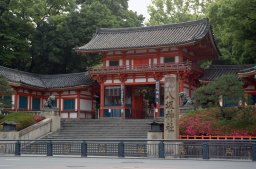

| 八坂神社 |

やさかじんじゃ |

祇園会(騒人名作06:03) など 34件14題 (東京16件, 上方18件) |

東山区祇園町北側 |

八坂神社の祭神は,素戔嗚尊と櫛稲田姫命.牛頭天王とも称された.祇園さんの用例も多く,現在は八坂神社が正式名称になる.夏の祇園祭と暮れのおけら火.

"祇園の山鉾いうたら日本一や。薙刀矛というて、矛の先に薙刀がついてんのや"(祇園会) |

八坂神社 |

|

2002 |

| 八坂神社:石段 |

いしだん |

大丸騒動(三一上方1:16) 1件1題 (上方1件) |

東山区祇園町北側 |

八坂神社の西参道にあたる石段.楼門は重文に指定されている.石段下は地名.

"遂に祇園の石段の所を曲がります"(大丸騒動) |

祇園の石段 |

|

2006 |

| 八坂神社:石碑 |

せきひ |

鶴満寺(柳家小満ん口演用「てきすと」 31, てきすとの会 (2018)) |

東山区祇園町南側 |

与謝野晶子の歌碑,"清水へ祇園をよぎる桜月夜こよひ逢ふ人みなうつくしき".八坂神社南門外にある.

"この歌のしだれ桜とは違いますが、それでもやはりその石碑と共に人気を呼んでおります"(鶴満寺) |

与謝野晶子の歌碑 |

|

2021 |

| 八坂神社:南門の鳥居 |

なんもんのとりい |

大丸騒動(三一上方1:16) 1件1題 (上方1件) |

東山区祇園町北側 |

八坂神社南側,正面の鳥居.寛文6(1666)年の建.重文.

"祇園の南門の鳥居際には、むかいあいにお茶屋がござります"(大丸騒動) |

南門鳥居 |

|

2002 |

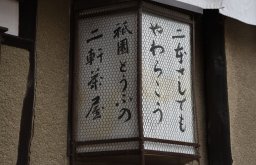

| 二軒茶屋 |

にけんぢゃや |

大丸屋騒動(騒人名作04:21) など 10件3題 (圓朝3件, 東京1件, 上方6件) |

東山区祇園町八坂神社鳥居内 |

八坂神社の境内,南門鳥居をはさむ藤屋と柏屋(中村屋).四条の橋から灯が一つ見ゆる あれは二軒茶屋の灯か円山の灯か(小唄 四条の橋).「忠臣蔵」七段目で,大星由良之助が花道で歌う."二本差してもやわらこう 祇園豆腐の二軒茶屋"は,「京の四季」の文句.二本差しのお侍も,先が二本に割れたやわらかい田楽豆腐をたべて,夜桜見物に浮かれてくる.

"「祇園豆腐の二軒茶屋」と申すくらいですから"(大丸屋騒動) |

中村楼のあんどん |

|

2021 |

| 中村屋 |

なかむらや |

大丸騒動(三一上方1:16) 1件1題 (上方1件) |

東山区祇園町八坂神社鳥居内 |

二軒茶屋の一つ.現在は,料亭中村楼.室町期の創業といい,豆腐田楽がいまも名物.ここの庭で盆踊りを楽しむ芸妓たちの輪に,血刀をさげた若旦那が躍りこみ,つぎつぎと斬りつけてゆく.「大丸屋騒動」のラストシーン.

"二軒茶屋と申しまして、東側は中村屋、庭さきでは沢山な切籠燈籠を吊り"(大丸騒動) |

中村楼 |

|

2021 |

| 祇園 |

ぎおん |

愛宕山(創元米朝1:01) など 46件28題 (圓朝8件, 東京18件, 上方20件) |

東山区元吉町・末吉町・富永町・祇園町南側など |

八坂神社(祇園)につらなる四条通南北の花街.吉井勇歌碑は白川南通の中ほどにある.かにかくに祇園はこひし寝るときも枕の下に水の流るる.よほど遊び慣れたお方の心情吐露かと思ったら,まだ20代前半に詠んだもの.吉井勇忌には,"かにかくに祭"が開かれ,舞妓さんたちが献花を行う.吉井勇に師事した正岡容は,「JO変形」と題する漫談をSPレコードにの吹き込んでいる.そこでは,万葉集朗詠と称して一言だけ"かにかくに〜"と叫んでいる.

"今日しも室町へんの旦那衆が、祇園町で飲んでたんですが、ひとつ野がけをしょうやないか"(愛宕山) |

吉井勇歌碑 |

|

2005 |

| 祇園新地 |

ぎおんしんち |

大丸騒動(三一上方1:16) など 10件6題 (東京5件, 上方5件) |

東山区 |

ほぼ祇園と同じではないか.「アメリカ人の恋」では祇甲とあり,乙部と区別されている.

"この惣三郎京都祇園新地へ繁々通うていました"(大丸騒動) |

|

|

|

| 原了郭 |

はらりょうかく |

淀五郎(柳家小満ん口演用てきすと その五,てきすとの会 (2015)) |

京都市東山区祇園町北側267 |

「忠臣蔵」の芝居を題材にした「淀五郎」のマクラに登場する.赤穂浪士原惣右衛門の子孫が,元禄16(1703)年にはじめた店.香煎(こうぜん)を売り物にしていた.漢方薬が配合された粉末で,茶席でも用いられた.現在は,黒七味が名物.

"京都の祇園に、原了郭という小店がありまして、ここで、黒七味という、ちょっと風味のいい唐辛子を売っております"(淀五郎) |

原了郭御香煎 |

|

2016 |

| 末吉町 |

すえよしちょう |

大丸屋騒動(騒人名作04:21) など 2件1題 (上方2件) |

東山区末吉町 |

公許の廓祇園六町の一つ.

"富永町、末吉町、祇園所掛けてお茶屋の行灯というものは、一軒も出ているところがございません"(大丸屋騒動) |

|

|

|

| 富永町 |

とみながちょう |

大丸騒動(三一上方1:16) など 3件1題 (上方3件) |

東山区富永町 |

公許の廓祇園六町の一つ.

"このお時を落籍せまして、富永町に囲者にして置きました"(大丸騒動) |

|

|

|

| 三舛屋 |

みますや |

大丸騒動(三一上方1:16) 1件1題 (上方1件) |

東山区富永町か |

「大丸屋騒動」,富永町のお茶屋.

"富永町の三舛屋の抱妓でお時という芸妓がございました"(大丸騒動) |

|

|

|

| 切通し |

きりとおし |

アメリカ人の恋(毎日三百年2:08) 1件1題 (上方1件) |

東山区末吉町,富永町,清本町 |

富永町,末吉町を南北に縦断する.お茶屋が並んでいた.距離は短く,巽橋付近は道幅の狭い石畳になっている.祇園新橋は,重要伝統的建造物群保存地区に指定されている.

"四条の大橋を東に渡り、祇園新地の切通しというところへ参りますと"(アメリカ人の恋) |

切通し |

|

2005 |

| たる源 |

たるげん |

酒の粕(増補改訂版米朝落語全集 3, 創元社(2014))など |

東山区新五軒町(大和大路通三条下ル) |

三条大橋そばの桶・樽の専門店.すばらしい職人の手になる逸品で,高級料亭などからの注文がひきも切らないという.

"湯豆腐いうたかてね(中略)たる源の器の中へ入ってこう、昆布のだしてなんあらしまへん"(酒の粕) |

たる源ショーウインドウ |

|

2014 |

| 縄手 |

なわて |

大丸騒動(三一上方1:16) など 3件3題 (上方3件) |

東山区新五軒町,弁財天町,常盤町など |

鴨川の土手通りとして登場する.四条通〜三条通間の大和大路.途中,新門前通を東にわける.商店が建ちならび,多少色町の風情か.

"三条の橋下をばかみの車道へ上がり縄手を下りまして、富永町"(大丸騒動) |

|

|

|

| 北座 |

きたざ |

三十石夢の通い路(三一上方2:14) など 3件1題 (上方3件) |

東山区中之町あたり |

南座と向かい合っていた劇場.1903(明治26)年,四条通り拡張で廃止された.八つ橋店の井筒が1994年,北座の名でぎをん思いで博物館を作った.ここから南座が見とおせる.

"南座と北座が向かい合わせになってある"(三十石夢の通い路) |

四条北座 |

|

2005 |

| 南座 |

みなみざ |

三十石夢の通い路(三一上方2:14) など 6件4題 (東京1件, 上方5件) |

東山区中之町あたり |

元和年間に遡る芝居小屋.四条河原での出雲の阿国のかぶき踊りにちなんで阿国歌舞伎発祥地碑がたつ.顔見世のまねきがあがると年の瀬を感じる.

"京の四季の歌にそして櫓の差し向かいというのはここの事や"(三十石夢の通い路) |

南座 |

|

2007 |

| 宮川町 |

みやがわちょう |

三十石夢の通路(創元米朝4:13) 1件1題 (上方1件) |

東山区宮川筋 |

歴史的景観保全修景地区.京都五花街の一つ.三つ輪と長刀鉾.

"宮川町、先斗町があって、ずーっと木屋町から橋下までそらもう色町ばっかりやがな"(三十石夢の通路) |

宮川町の路地 |

|

2005 |

| 花見小路 |

はなみこうじ |

三十石夢の通路(創元米朝4:13) 1件1題 (上方1件) |

東山区祇園町南側など |

南北路.四条通の南北で雰囲気が全然違う.南側は歴史的景観保全修景地区.

"さあこれが縄手じゃ。花見小路"(三十石夢の通路) |

花見小路 |

|

2005 |

| 一力 |

いちりき |

七段目(角川文庫07:06) など 20件9題 (圓朝1件, 東京12件, 上方7件) |

東山区祇園町南側 |

祇園でひときわ目立つベンガラの赤.大石内蔵助が歌舞伎「七段目」で遊興する.二階にいるお軽が,延べ鏡で大石の持つ手紙をチラ見する."残らず読んだその後で,じゃらつきだして身請けの相談"は,落語「七段目」のセリフ.3月20日の大石忌は一力の風物.

"七段目、一力の茶屋場、いちばん派手でいいところだ。あすこをやってみよう"(七段目) |

一力 |

|

2008 |

| 万亭 |

まんてい |

三十石(新風上方:15) 1件1題 (上方1件) |

東山区祇園町南側 |

一力亭の元の名.今の暖簾にも"万"の文字が染め抜かれている.

"それ、ここが万亭や、芝居でする忠臣蔵の七ツ目茶屋場、一力というのはここのことや"(三十石) |

|

|

|

| 向い側 |

むかいがわ |

大丸騒動(三一上方1:16) 1件1題 (上方1件) |

東山区 |

祇園.鴨川の向かいにあたる.

"先斗町だすやろか、サモなければ、向い側の芸妓はんだっしゃろオ"(大丸騒動) |

|

|

|

| 膳所裏 |

ぜぜうら |

祇園会(騒人名作06:03) など 3件2題 (東京2件, 上方1件) |

東山区祇園町北側,林下町あたり |

八軒膳所裏.膳所藩主本多家京屋敷そば.京都五花街の一つ,祇園乙部,今の祇園東のこと.祇園東は四条通の北,花見小路から東大路まで.雑居ビルを逃れるように,つなぎ団子の提灯がかかる.乙の字はついていない.

"宿屋で聞いて祇園の膳所裏というへ出かけました"(祇園会) |

祇園東 |

|

2006 |

| 建仁寺 |

けんにんじ |

抜け雀(柳家小満ん口演用「てきすと」 3, てきすとの会 (2015)) |

東山区小松町584 |

臨済宗建仁寺派大本山東山建仁寺.京都五山の第三位.国宝の風神雷神図(俵屋宗達)を所蔵する.「抜け雀」のマクラに登場する.それよりも,割り竹を縦に並べた建仁寺垣の方が身近だろう.青きな粉の「茶の湯」にノックアウトされた客が,建仁寺垣ごしに不味い菓子を投げ捨てる.

"後を追って行きまして、やっと、建仁寺の辺りで追いつきました"(抜け雀) |

建仁寺 |

|

2019 |

| 建仁寺町 |

けんにんじまち |

祇園会(騒人名作06:03) など 3件1題 (東京3件) |

東山区 |

耳塚と四条坂との間に描かれる.建仁寺を通る南北路らしい.

"建仁寺町をまっすぐに四条坂"(祇園会) |

|

|

|

| 四条坂 |

しじょうざか |

祇園会(騒人名作06:03) など 3件1題 (東京3件) |

東山区 |

坂を上って大谷の眼鏡橋に至ると書いてある.四条通からは離れていて,どの坂かわからない.

"四条坂を上って突き当たると大谷の眼鏡橋"(祇園会) |

|

|

|

| 安井金比羅宮 |

やすいこんぴらぐう |

天狗さし(創元米朝3:10) 1件1題 (上方1件) |

東山区下弁天町(東大路松原上ル) |

ここで米朝一門が勉強会をするというマクラに登場する.写真の碑の穴を表側からくぐると縁切り,逆は縁結びになる.

"この金比羅さんの勉強会も、おかげさんで丸八年になりました"(天狗さし) |

縁切り縁結び碑の穴 |

|

2005 |

| 珍皇寺 |

ちんのうじ |

化物競べ(定本 九州吹戻し, 新人物往来社 (2001)) |

東山区小松町(大和大路通四条下ル) |

六道珍皇寺.「化物競べ」(これでも古いか)に登場する.小野篁が冥界と行き来した井戸が,庭の奥に見える.そのほか,小野篁立像などを公開している.笏を持ち,空中を飛行しているようなお姿.

"珍皇寺の庭の隅に、矢張り深い井戸が在りまして、此が、地獄の入り口だと申します"(化物競べ) |

小野篁冥土通いの井戸 |

|

2005 |

| 六道の辻 |

ろくどうのつじ |

化物競べ(定本 九州吹戻し, 新人物往来社 (2001)) |

東山区轆轤町 |

轆轤町の六道の辻地蔵尊のところに碑がたっている.心覚えに,地獄・飢鬼・畜生・修羅・人間・天の六道.人と幽冥界の境とは恐ろしや.

"京の人々は、六道さん、と呼んでますが、死者の国へ行く六道の辻の事で"(化物競べ) |

六道の辻 |

|

2021 |

| 六波羅 |

ろくはら |

化物競べ(定本 九州吹戻し, 新人物往来社 (2001)) |

東山区五条大和大路上東入ル |

六波羅蜜寺と洛東中学校に六波羅探題の碑がある.鎌倉幕府が置いた京都統治のための機関.

"山城国京都府六波羅と云う所に珍皇寺と云う妙な名前のお寺がござんす"(化物競べ) |

六波羅探題府碑 |

|

2005 |

| 下河原 |

しもがわら |

大丸騒動(三一上方1:16) 1件1題 (上方1件) |

東山区下河原町あたり |

八坂神社の南門鳥居から南へ約400m.料亭がたちならぶ.通り抜けられないかと錯覚させる石塀小路を東へわける.

"祇園の石段の所を曲がりますと、下河原に出ます"(大丸騒動) |

石塀小路より下河原を望む |

|

2005 |

| 高台寺 |

こうだいじ |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) など 9件2題 (東京2件, 上方7件) |

東山区下河原町(下河原通八坂鳥居前下ル) |

臨済宗の名刹高台寺.茶室傘亭と時雨亭は重文に指定されている.「幽霊飴」で,赤児を抱いた女幽霊が現れるのが高台寺の墓場になる.なぜかというと,"子を大寺".

"広大寺を横に見まして、大仏殿"(三十石宝の入船) |

高台寺 |

|

2003 |

| 太閤さま大政所の墓 |

たいこうさまおおまんどころのはか |

祇園会(騒人名作06:03) など 3件1題 (東京3件) |

東山区下河原町か |

不明.三年坂下と八坂の塔との間に描かれる.高台寺は,太閤北政所高台院の創建になる.その霊廟があり,臥龍廊でつながっている.霊廟には北政所と秀吉の座像が収められている.

"すぐ下が太閤大政所の墓。左の方に八坂の塔を見て"(祇園会) |

高台寺霊屋 |

|

2003 |

| 八坂の塔 |

やさかのとう |

三十石(集英圓生4:08) など 11件4題 (東京5件, 上方6件) |

東山区八坂上町(八坂通下河原東入ル) |

法観寺の五重塔.永享12(1440)年の建で,国重文.写真の塔手前建物のところに,高台寺前から文之助茶屋が移ってきた.二代目桂文之助が,引退後三面大黒天に開いた茶店で,いまも甘酒が名物.

"八坂の塔、高台寺、清水、大谷、鳥辺山"(三十石) |

八坂の塔 |

|

1994 |

| 三年坂 |

さんねんざか |

祇園会(騒人名作06:03) など 3件1題 (東京3件) |

東山区清水2,3 |

清水坂途中から北へ下る石段.産寧坂とも書く.ここで転ぶと3年で死ぬとは,修学旅行生が必ず話題にするのでは.

"清水の三年坂を下りますと、すぐ下が太閤大政所の墓"(祇園会) |

三年坂 |

|

1998 |

| 清水坂 |

きよみずざか |

三十石夢の通い路(三一上方2:14) など 7件2題 (上方7件) |

東山区清水2,4あたり |

東大路から清水寺へかけて長く東へ登る坂.清水寺への表参道で,とてつもなく人通りが多い.

"八坂の塔、高台寺、清水坂、大谷鳥辺山大仏さん"(三十石夢の通い路) |

清水坂 |

|

2005 |

| 清水寺 |

きよみずでら |

景清(筑摩上方2:19) など 64件28題 (圓朝3件, 東京41件, 上方20件) |

東山区清水1 |

北法相宗大本山音羽山清水寺.本尊の千手観音は秘仏.「景清」の定次郎の前に現れたのは,おそらく奥の院の千手観音様.こちらは時々,お姿を現す.清水寺は,古くから京都観光の定番で,本家「忠臣蔵」の「九段目」でも,"祇園清水知恩院大仏様御覧じたか,金閣寺拝見ならばよい伝手があるぞえ"のセリフがある.

"清水寺の観音様が、じきじきの出開帳でございます。正面のお扉がギィーッ"(景清) |

|

|

|

| 清水寺:経書堂 |

きょうかくどう |

悪七兵衛(化かされ侍, 三月書房 (2006)) |

東山区清水1 |

清水一朗の新作落語,「悪七兵衛」では,清水寺境内が詳細に描かれる.少し離れた子安の塔や経書堂,境内の仁王門,馬駐所,西門,鐘楼,春日の社,経堂,田村堂,轟門,朝倉堂,地主権現,釈迦堂,阿弥陀堂,奥の院,景清の石燈籠が登場する.新作一題にかたよりすぎるので,すべてを紹介することはしない.経書堂は,清水寺本堂などから離れた三年坂上にある.ここで写経,納経する慣いがあった.

"登りきった所が経書堂"(悪七兵衛)

|

経書堂扁額 |

|

2008 |

| 清水寺:仁王門 |

におうもん |

悪七兵衛(化かされ侍, 三月書房 (2006)) |

東山区清水1 |

重文.清水寺の正面参拝口にあたる.多くの観光客が集まって記念撮影をしている.清水寺の額を掲げる.

"石段を上がりますと、大きな朱塗りの仁王門がございます"(悪七兵衛) |

仁王門 |

|

2008 |

| 清水寺:三重の塔 |

さんじゅうのとう |

愛宕山(立文楽2:15) など 7件2題 (東京5件, 上方2件) |

東山区清水1 |

清水の舞台と同じく,寛永10(1663)年の再建になる三重塔.国重文.

"え?あの塔は?…清水さん?ああ、そうですか、こういう見当ンなりますかなァ"(愛宕山) |

三重塔 |

|

2005 |

| 清水寺:燈籠 |

とうろう |

悪七兵衛(化かされ侍, 三月書房 (2006)) |

東山区清水1 |

随求堂の前にある石灯籠.中を覗いてもわからないが,景清が爪書きしたという線彫りの観音が収められているという.

"そこに古い石燈籠がある、火袋の中に彫られているのが、景清の爪彫りの観音様"(悪七兵衛) |

景清爪書きの石灯籠 |

|

2011 |

| 清水寺:轟門 |

とどろきもん |

悪七兵衛(化かされ侍, 三月書房 (2006)) |

東山区清水1 |

重文.普門閣の額を掲げる.門内に持国・広目天像が置かれている.ここから先が拝観有料となる.

"石段を登って来たので、こっちの胸が轟門"(悪七兵衛) |

轟門 |

|

2008 |

| 清水寺:舞台 |

ぶたい |

殿集め(騒人名作09:09) など 34件20題 (圓朝1件, 東京16件, 上方17件) |

東山区清水1 |

清水の舞台から飛んだ"つもり"の用例が多いが,実際に飛ぼうとしたのが「殿集め」という落語.

"京都のさる御大家の嬢さんが、清水の舞台から飛ぶということになりました"(殿集め) |

清水の舞台 |

|

2008 |

| 清水寺:滝への石坂 |

たきえのいしざか |

はてなの茶碗(講文庫4:32) 1件1題 (上方1件) |

東山区清水1 |

本堂脇から音羽の滝,「はてなの茶碗」の油屋も休んだ茶店へと下る石段.

"奥の院を拝しまして、横の石坂を降りますと、音羽の滝"(はてなの茶碗) |

清水寺石段 |

|

2002 |

| 清水寺:音羽の滝 |

おとわのたき |

波天奈廼茶碗(講明治大正1:37) など 20件3題 (圓朝1件, 東京11件, 上方8件) |

東山区清水1 |

「茶金」の舞台.3筋の細い滝水を長柄杓で汲む.近くに茶店もある.ここに休んでいた江戸っ子の油屋が,京都で名高い「茶金」が手に取った,ポタポタ漏れる清水焼の湯飲みを値打ちものだと早合点する.早朝の開門と同時に滝水を汲みに列ができる.写真を撮るなら走って抜かせ.

"松風や音羽の滝は清水……"(景清) |

音羽の滝 |

|

2008 |

| 清水寺:奥の院 |

おくのいん |

悪七兵衛(化かされ侍, 三月書房 (2006)) |

東山区清水1 |

重文.舞台造り.「景清」の定次郎が参籠したのは,おそらく奥の院になる.

"ここは昔延鎮上人の結んだ庵の跡だそうだよ"(悪七兵衛) |

奥の院 |

|

2008 |

| 清水寺:地主権現 |

じしゅごんげん |

悪七兵衛(化かされ侍, 三月書房 (2006)) |

東山区清水1 |

清水寺の鎮守だが,地主神社として独立した扱い.謡曲「田村」「熊野」に出てくる地主桜で有名だった.

"本堂の裏手に廻ると縁結びの地主権現"(悪七兵衛) |

地主権現 |

|

2008 |

| 清水寺:新高尾 |

しんたかお |

京見物(明治大正落語名人選集 11, 日外アソシエーツ (2018))など |

東山区清水1 |

清水の舞台から見下ろす谷筋で,紅葉の景色が見事なことから,新高尾,錦雲渓と呼ばれる.

"一町半ばかり行きますといふと清水音羽滝、新高尾、三年坂"(京見物) |

新高尾を望む |

|

2021 |

| 音羽山 |

おとわやま |

景清(講文庫5:35) など 2件1題 (東京1件, 上方1件) |

東山区清閑寺清水山上町 |

清水寺の山号であり,清水寺を抱える山の名.

"われとわが手に両眼くり抜き、当音羽山へ奉納せり"(景清) |

音羽山を望む |

|

2008 |

| 清水寺:子安の塔 |

こやすのとう |

悪七兵衛(化かされ侍, 三月書房 (2006)) |

東山区清水1 |

重文.清水寺本堂から谷をはさんだ南にある檜皮葺の三重塔.安産の験で知られる.

"ここを登って子安の塔に参詣すれば安産間違いなしとか"(悪七兵衛) |

子安の塔 |

|

2021 |

| 五条坂 |

ごじょうざか |

源平盛衰記(講昭和戦前1:13) 1件1題 (東京1件) |

東山区清水2,4,遊行前町あたり |

清水坂の途中から五条通へ向けて南西に下る坂.戦争まで清水焼の窯があった.

"京都五条坂傘屋の忰、それが清盛の所へ来た"(源平盛衰記) |

五条坂 |

|

2005 |

| 鳥辺山 |

とりべやま |

世帶念仏(創元米朝4:06) など 6件3題 (圓朝1件, 東京1件, 上方4件) |

東山区東山区五条橋東6あたり |

京都の葬送地.鳥葬を思わせる不気味な地名.お染半九郎の「鳥辺山心中」でも知られる.

"上方はいろいろですな(中略)鳥辺山へ死にに行ったり、生玉はんで心中したり"(世帶念仏) |

鳥辺山 |

|

2002 |

| 鳥辺山:お俊伝兵衛の墓 |

おしゅんでんべえのはか |

祇園会(騒人名作06:03) など 3件1題 (東京3件) |

東山区五条橋東6 |

「近頃河原達引」.写真の墓は大谷の本寿寺内にあり,線香立てに"お志ゆん傳兵衛"の文字が見える.南の実報寺にも小さな五輪塔の墓がある.

"鳥辺山のお俊伝兵衛の墓、これから半丁ばかり参りまして、清水の三年坂"(祇園会) |

お俊伝兵衛の墓 |

|

2002 |

| 西大谷 |

にしおおたに |

紺田屋(桃源圓歌:08) 3件1題 (東京3件) |

東山区五条橋東6 |

大谷本廟.写真の肉弾三勇士の墓は大谷墓地にある.「爆弾三勇士」(白川小春団治:08),廟行鎮の項目で登場する作江,北川,江下3名の墓.命をなげうった戦功で,陸軍工兵伍長に特進している.

"御寺は、西大谷別院の墓場。これへ土葬に致しました"(紺田屋) |

肉弾三勇士の墓 |

|

2006 |

| 大谷の眼鏡橋 |

おおたにのめがねばし |

祇園会(騒人名作06:03) など 3件1題 (東京3件) |

東山区五条橋東6 |

円通橋.大谷の入り口近くに架かる.安政3(1856)年の竣工.見た目どおり2つの穴がメガネになっている.

"大谷の眼鏡橋。裏門を出ると鳥辺山"(祇園会) |

大谷の眼鏡橋 |

|

2006 |

| 方廣寺 |

ほうこうじ |

大仏餅(柳家小満ん口演用「てきすと」 27, てきすとの会 (2018)) |

東山区茶屋町 |

天台宗方広寺.大坂冬の陣の口実となった巨鐘と石垣が残る."国家安康君臣豊楽"の文字が白く強調されている.

"京都東山の方廣寺に、奈良の大仏様のお身の丈を凌ぐ、六丈三尺の大仏を拵えました"(大仏餅) |

方広寺鯨鐘 |

|

2004 |

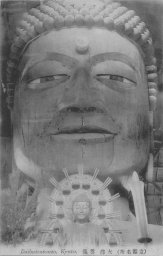

| 方廣寺:大仏 |

だいぶつ |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) など 14件4題 (東京9件, 上方5件) |

東山区茶屋町 |

方広寺大仏.初代の大仏は,豊臣秀吉の建立で,奈良の大仏をしのぐ大きさだった.三代目の大仏も寛政期に焼失した.その後,小ぶりの大仏が寄進されたが,これも1973年に焼失する.写真の絵はがきは,木造の四代目大仏.

"京都大仏前の蒟蒻屋の権兵衛だから『ごんべごんにゃく』で"(三十石) |

京都大仏(絵葉書) |

|

2021 |

| 耳塚 |

みみづか |

三十石(集英圓生4:08) など 7件2題 (東京4件, 上方3件) |

東山区茶屋町 |

秀吉朝鮮出兵で,敵兵の耳をそいで埋めたという.近くの家が鍵を管理しており,こころよく開けてくれた.

"大仏の耳塚、三十三間堂、これらを残らず見て"(三十石) |

耳塚 |

|

2002 |

| 三十三間堂 |

さんじゅうさんげんどう |

後家殺し(集英圓生4:11) など 21件9題 (東京15件, 上方6件) |

東山区三十三間堂廻り町 |

蓮華王院.三十三間堂は通称.中央に千手観音座像(国宝),その両側に千手観音立像(国宝)が計1001体もならんでいる.「大丸屋騒動」に出てくる星野勘左衛門の通し矢絵馬が見られる.正月には,三十三間堂棟木の由来にちなむ楊枝御加持,通し矢が盛大に行われる.

"このところお聞きに達します浄瑠璃外題<三十三間堂棟木の由来=平太郎住家の場>"(後家殺し) |

三十三間堂 |

|

2002 |

| 桃山の血天井 |

ももやまのちてんじょう |

祇園会(騒人名作06:03) など 3件1題 (東京3件) |

東山区三十三間堂廻り町 |

浄土真宗養源院.桃山城落城にあたり,鳥居元忠らが自決した時の血痕が,本堂と廊下の天井一面に残る.拝観有料.

"それから桃山の血天井を見て、ここから阿弥陀ヶ峰を後ろへ見て"(祇園会) |

桃山の血天井看板 |

|

2004 |

| 阿弥陀ヶ峰 |

あみだがみね |

芝居と帯(講明治大正4:51) など 4件2題 (東京4件) |

東山区今熊野阿弥陀ヶ峯町 |

豊国廟.一直線に続く阿弥陀ヶ峰の石段を登った頂上に,大きな五輪塔がある.いちおう有料,賽銭形式なのでお釣りはでない.

"豊公三百年祭の後ではございますが、阿弥陀ヶ峰にのぼりまして"(芝居と帯) |

阿弥陀ヶ峰石段 |

|

2002 |

| 伏見口 |

ふしみぐち |

首屋(講明治大正3:46) 1件1題 (東京1件) |

東山区 |

京都七口の一つ.五条あたりというので東山区に分類したが,適切だったか?

"いつ頃が血なまぐさいというのだか分かりませんが、まず慶応後でございましょうが、伏見口へ戦いが始まった"(首屋) |

|

|

|

| 一の橋 |

いちのはし |

百人一首(阪大上方08:1) 1件1題 (上方1件) |

東山区本町10〜11 |

"伏見の一の橋"とあるのは,伏見街道の一の橋を指すだろう.一橋小学校校庭に,一の橋が再建されている.週末は校庭が閉鎖されていた.

"来るともなしに出てきたのが、伏見の一の橋"(百人一首) |

再現された一の橋 |

|

2002 |

| 東福寺 |

とうふくじ |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

東山区本町15 |

臨済宗大本山東福寺.谷を埋める紅葉に包まれた通天橋が見どころ.重文の開山堂ともに拝観有料.

"あれから東福寺稲荷前あたりへ来るとそろそろ日が暮れかかって参りました"(三十石宝の入船) |

東福寺開山堂 |

|

2002 |

| 東福寺:通天橋 |

つうてんきょう |

出世の鼻(講明治大正2:24) 1件1題 (東京1件) |

東山区本町15 |

東福寺本堂から開山堂の間は,洗玉澗という谷を渡る.ここに架かる歩廊が通天橋と呼ばれる.眼下の谷は紅葉で埋まる.

"東福寺の通天橋を見てグルグル伏見の稲荷までも見て"(出世の鼻) |

通天橋 |

|

2011 |

| 孝明天王陵 |

こうめいてんのうりょう |

京見物(明治大正落語名人選集 11, 日外アソシエーツ (2018)) |

東山区今熊野泉山町 |

後月輪東山陵.孝明天皇は,明治天皇の父で,慶応2(1867)年に崩御した.御陵は,泉涌寺内にある.旅ネタの「京見物」に登場するのは,明治時代の初期という珍しい時代設定になる.

"ありやァお前何だな、孝明天王様の御陵だとよ"(京見物) |

孝明天皇陵墓印 |

|

2021 |

| 伏見街道 |

ふしみかいどう |

三十石(青圓生03:01) など 10件2題 (東京2件, 上方8件) |

京都市 |

福禄寿が百六十.「三十石」の土産を誂える場面.伏見人形の店も,丹嘉の1軒だけになった.

"京都を見物して、これから大阪へ出ようというので、伏見街道を二人"(三十石) |

伏見人形 丹嘉店頭 |

|

2004 |

東山区

東山区

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜