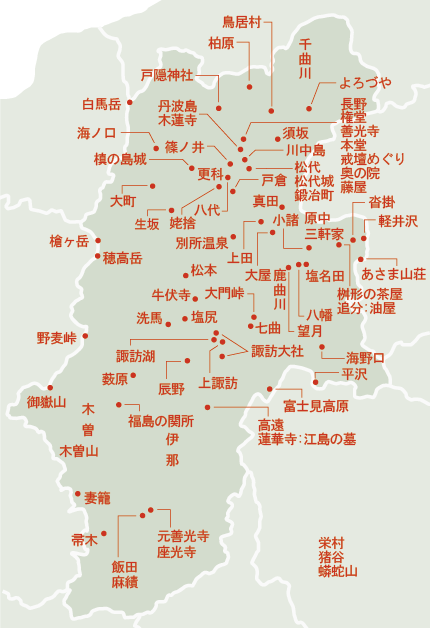

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 長野県 |

ながのけん |

旅行の鶴(講明治大正6:03) など 5件5題 (圓朝1件, 東京4件) |

長野県 |

軽井沢を振り出しに善光寺へと参詣し,中央アルプス沿いに松本へ出る.さらに塩尻から木曽路を南へたどり,ポンと伊那路にジャンプするルートで長野県の落語地名を紹介する.

「信濃の国」と題する長野県歌(作詞・浅井洌[1849-1938])は,県民ならば誰もが歌えるという.4番の歌詞には,6ヶ所の長野の名所が織り込まれている.うち3つは落語に登場する地名となっている."しるき名所と波奈士家が落語に詠てぞ伝えたる".

"ズーッと越後新潟から長野県が見えていいナ"(旅行の鶴) |

長野県歌「信濃の国」 |

|

2022 |

| 信濃 |

しなの |

そば清(講昭和戦前6:20) など 97件52題 (圓朝21件, 東京72件, 上方4件) |

長野県 |

旧国名.信州の用例の方が多い.米搗きと大食の本場とされていた.「米搗きの幽霊」は,死んでも食べ物に執着する"信濃者"が主人公となる.野沢菜,おやき,蜂の子など,長野の名物はたくさんあるけれども,なんと言っても蕎麦が本場.賭けそばで稼ぐ「そば清」も,信州でうまいそばを堪能してきた.

"清兵衛さん、信州へ行って来なすったそうだが、あっちは蕎麦の本場だてえから、さぞうまいでしょう"(そば清) |

クルミだれ信州そば |

|

2022 |

| 軽井沢 |

かるいざわ |

九州吹き戻し(三一談志5:03) など 12件11題 (圓朝3件, 東京9件) |

北佐久郡軽井沢町 |

中山道軽井沢宿.宿場町と言うよりも,日本を代表する避暑地,保養地.ここに別荘を持っていること,それも若い番号がステータス.夏場は観光客でごった返すが,雑踏をはずれて散策すればよい町と納得させられる.馬をさへながむる雪のあした哉(芭蕉).

"遠州で"野造"、信州軽井沢では"御捨""(九州吹き戻し) |

芭蕉句碑 |

|

1998 |

| あさま山荘 |

あさまさんそう |

花見の仇討(三一談志4:17) 1件1題 (東京1件) |

北佐久郡軽井沢町発地514 |

1972年2月連合赤軍が人質をとって立てこもった別荘.テレビで生中継され,大げさでなく日本中が注目した大事件.重機につり下げた鉄球で山荘の壁をぶち破り,銃撃で殉死者を出しながらも全員を逮捕した.山麓の他,指令本部の置かれた所に慰霊碑らしきものがある.

"浅間山荘に立て籠った時も、あれを相手にするから立て籠るんでね"(花見の仇討) |

あさま山荘事件慰霊碑 |

|

2000 |

| 沓掛 |

くつかけ |

西海屋騒動(立名人名演01:06) など 4件4題 (圓朝3件, 東京1件) |

北佐久郡軽井沢町中軽井沢 |

軽井沢の西に位置する,中山道沓掛宿.中軽井沢と改称し,沓掛の名が恥であるかのように,町からその名前を一掃してしまった.駅前にくつかけテラスという観光施設ができたが,スカスカだった.長倉神社の裏手に,長谷川信作の沓掛時次郎の碑がある.千両万両枉げない意地も人情搦めば弱くなる 浅間三筋のけむりの下で男 沓掛時次郎.藤田まこと演じるあんかけの時次郎なんてのもあった.

"ぜひも泣く泣くそこを出て、沓掛へ行き泊まろうと"(西海屋騒動) |

沓掛時次郎碑 |

|

2020 |

| 原中 |

はらなか |

西海屋騒動(立名人名演01:06) など 3件2題 (圓朝2件, 東京1件) |

北佐久郡軽井沢町追分か |

圓朝ものにも出てくる.追分原あたりのことか.

"間の宿なる原中へ来かかるおり"(西海屋騒動) |

|

|

|

| 三軒家 |

さんげんや |

西海屋騒動(立名人名演01:06) 1件1題 (東京1件) |

北佐久郡軽井沢町長倉か |

沓掛そばの在方という.実在かどうか不明.

"三軒家とは申すものの、三軒の家続きではござりませぬ。五、六町へだてし所に一軒ずつ"(西海屋騒動) |

|

|

|

| 追分:油屋 |

あぶらや |

侠客小金井桜(毎日新聞 (1898)) |

北佐久郡軽井沢町追分 |

追分宿の脇本陣.明治に入った後も,堀辰雄ら文士が好んで滞在する宿だった.建物は1937年の火事で失われて,中山道の向かい側に再建されたが廃業した.この建物を利用して,NPOが文化磁場油やを立ち上げ,芸術展示や喫茶室を開いている.

"競いて客を引きます中に、油屋と称ふるは街道一の大家にして"(侠客小金井桜) |

油屋あと |

|

2020 |

| 追分:桝形の茶屋 |

ますがたのちゃや |

西海屋騒動(立名人名演01:06) など 3件3題 (東京2件, 上方1件) |

北佐久郡軽井沢町追分 |

追分宿の西はずれに枡形があった.茶屋だったつがる屋の壁には,漆喰で桝のマークと形の文字などが浮き出してある.追分節,"追分の桝形の茶屋でほろりと泣いたが忘らりょか".

"さっき追分の桝形の茶屋でみかけたお女中"(西海屋騒動) |

桝形茶屋つがるや |

|

2000 |

| 小諸 |

こもろ |

鍬潟(三一上方1:25) など 8件7題 (東京4件, 上方4件) |

小諸市 |

小室節,"小諸でてみりゃよー"の用例も多い.小諸城は町より低い穴城で,軍師の山本勘助の縄張りによる.城址の懐古園は一大観光地.三之門と大手門だけが遺構として残っている.

"その当時信州小諸から出た雷電為右衛門、これは大きかった八尺五寸からあったという"(鍬潟) |

小諸城三の門 |

|

1998 |

| 塩名田 |

しおなだ |

侠客小金井桜(毎日新聞 (1898)) |

佐久市塩名田 |

中山道塩名田宿.岩村田宿のひとつ先になる.千曲川右岸に位置していたため,川留めに対応する役割があった.江戸時代には,はね橋や平橋を架けては洪水に流されることを繰り返していた.明治6年には,並べた船の上に板を渡す船橋となり,1892(明治25)年に永久橋が架けられた.船をつないだ舟つなぎ石が,川の中に残っている.

"二里余り来まして岩村田と塩名田の間にて"(侠客小金井桜) |

舟つなぎ石 |

|

2020 |

| 八幡 |

やわた |

権助芝居(柳家小満ん口演用「てきすと」 7, てきすとの会 (2015)) |

佐久市八幡 |

中山道八幡宿のことだろう.宿の東にある八幡神社の社殿,高良社は国宝に指定されている.本陣跡の表門が残されている.

"わしの国はハァ、信州は八幡の在で、へっころ谷でがす"(権助芝居) |

八幡宿本陣門 |

|

2020 |

| 鹿曲川 |

かくまがわ |

西海屋騒動(立名人名演01:06) 1件1題 (東京1件) |

北佐久郡 |

「西海屋騒動」巻頭の狂歌."道の記をまず鹿曲川千曲川……".写真は望月宿近く,鹿曲川河畔の弁天窟.岩壁をうがって竹生島から勧請した弁天堂がはまっている.岩に彫られた幡龍窟の文字は,望月宿本陣の大森曲川の書になる.能書家として知られ,江戸からも注文があったという.

"道の記をまず鹿曲川千曲川かくちくいちに案内尋ねて"(西海屋騒動) |

鹿曲川幡龍窟 |

|

2020 |

| 望月 |

もちづき |

骸骨於松(毎日新聞 (1897)) |

佐久市望月 |

中山道望月宿.古くから望月の牧が置かれ,8月満月の日に馬を都に献上していた.この日には,若者が火のついた松明を担いで山から駆けおり,鹿曲川に投げ入れる榊祭りが行われる.真山家大和屋は,名主をつとめた家柄で,旅籠と問屋を営んでいた.国重文に指定された建物の戸は,固く閉ざされていて,人の気配はなかった.

"漸うと望月の宿へ出て泊まりました"(骸骨於松) |

望月宿真山家 |

|

2020 |

| 千曲川 |

ちくまがわ |

西海屋騒動(立名人名演01:06) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

長野県 |

同じく「西海屋騒動」巻頭の狂歌.すでに十三夜の月は出ているが,照らし出す水面がない.

"道の記をまず鹿曲川千曲川かくちくいちに案内尋ねて"(西海屋騒動) |

田毎の月の棚田と千曲川 |

|

2008 |

| 大屋 |

おおや |

市川中六(新風金語楼2:15) 1件1題 (東京1件) |

上田市大屋 |

「市川中六」は旅役者ご難の噺.赤仁王は駅東の千曲川ぞい,可愛いお顔だが意外と巨像.大屋駅には1922年の柱時計がある.善光寺道随一の海野宿は2kmの距離.

"信濃路を回って、ご難をしたとき、大屋だか須坂だったかで、とうとう解散したんで"(市川中六) |

大屋仁王尊 |

|

2003 |

| 上田 |

うえだ |

真田小僧(講明治大正3:53) など 16件7題 (圓朝2件, 東京14件) |

上田市 |

真田昌幸の城下.徳川を2度にわたり撃破した.真田井戸はお定まりの抜け穴となっている.上田土産には,みすず飴.

"とうとうここを切り抜けて信州の上田までつつがなく引き上げることができたという"(真田小僧) |

上田城真田井戸 |

|

1998 |

| 別所温泉 |

べっしょおんせん |

転宅(柳家小満ん口演用「てきすと」 8, てきすとの会 (2015)) |

上田市別所温泉 |

人の家に忍びこみながら,二尺八寸だんびらを置いてきた「転宅」のこそ泥.別所温泉は,信州最古の温泉.上田から丸窓列車で訪れたい.

"実はこねえだ、信州の別所温泉へ忘れて来た"(転宅) |

別所温泉駅 |

|

2017 |

| 真田 |

さなだ |

お見立て(角川文庫01:01) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

上田市 |

旧小県郡真田町.真田氏の故地.真田三代,幸隆,昌幸,幸村のレリーフは真田氏記念公園内.真田氏発祥の郷碑もある.

"よくそういうあとからあとから知恵が出てくるんですねえ、信州真田の生まれじゃないのかね"(お見立て) |

真田三代レリーフ |

|

1998 |

| 戸倉 |

とぐら |

花曇中も宵月(百花園, 1-21 (1889-90))など |

千曲市戸倉 |

善光寺道の宿場.「三題噺怪化写絵」にも登場する.上戸倉と下戸倉の2つが月内で交代で伝馬役を果たしていた.信越本線開通時に駅が作られなかったため,さびれていた.その後,戸倉温泉・上山田温泉が湧出し,観光客でにぎわうようになった.上戸倉宿には本陣,問屋場跡が,戸倉駅前の下戸倉宿には茅葺きの酒屋が目立つ.

"信州戸倉の山左衛門に貰はれて行きました"(花曇中も宵月) |

上戸倉宿本陣跡 |

|

2023 |

| 八代 |

やしろ |

御所車花五郎(文芸倶楽部, 19(6) (1913)) |

千曲市屋代 |

善光寺街道矢代宿.しなの鉄道屋代駅の西が宿場だった.雨宮の渡し公園には,頼山陽の漢詩碑がある.川中島の流れが北に移ってしまい,川べりではない.有名な,"鞭聲肅肅夜過河……"の詩文が彫られている.詩吟と言えば,まずはこの川中島の曲が思い浮かぶ.

"今日八代から帰りをつけて召し捕った上、郡の屋敷へ曳いて行き"(御所車花五郎) |

雨宮頼山陽漢詩碑 |

|

2015 |

| 篠ノ井 |

しののい |

指仙人(楽々凄艶妖怪下:20) など 2件1題 (東京2件) |

長野市篠ノ井地区 |

「指仙人」では篠ノ井駅を指す.駅の名所案内板では,駅自体が名所の筆頭に挙げられていた.

"これから汽車へ乗り込みまして、その日は信州の篠ノ井へ泊まりまして"(指仙人) |

篠ノ井駅 |

|

2003 |

| 松代 |

まつしろ |

ぼくの友だち(日文落語野郎:07) など 3件3題 (東京3件) |

長野市松代町松代 |

真田氏の城下町.松代地震でも登場.1965年から現在まで,松代を震源に何十万回と起きている謎の群発地震のこと.松代は,第2次世界大戦末期の大本営疎開予定地だった.これと合わせ技の気象庁精密地震観測室は,4月に1日だけ人数を限って一般公開される.

"こりゃアきっと大地震の前ぶれだ、松代地震がこっちへやってきたらしいぞ"(ぼくの友だち) |

真田邸 |

|

2004 |

| 松代:鍛冶町 |

かじちょう |

西海屋騒動(立名人名演01:06) 1件1題 (東京1件) |

長野市松代町松代鍛冶町 |

松代の南北を貫く大通りから1本東に入ったところで,町内に祝(ほうり)神社がある.

"信州松代の城下、鍛冶町の花生亭という料理屋の奥二階"(西海屋騒動) |

祝神社 |

|

2004 |

| 松代城 |

まつしろじょう |

唐土模様倭粋子(滑稽堂 (1884)) |

長野市松代町 |

江戸時代を通して,ほぼ真田氏の居城だった.維新後は公園化されていたが,近年,堀や石垣などが整備された.城内の遺構は少なく,城外の真田家,文武学校,真田宝物館あたりが見どころとなる.

"当時松代の城下には相の川政五郎と云へる長脇差の大親分あり"(唐土模様倭粋子) |

松代城 |

|

2017 |

| 川中島 |

かわなかじま |

やかん(講文庫2:06) など 14件8題 (東京14件) |

長野市 |

戦国時代,数度にわたりこの地で武田信玄と上杉謙信が戦った.三太刀七太刀では謙信が直接信玄を斬りつけたという.詩吟で有名な"鞭声粛々"の頼山陽の漢詩は,上杉軍が夜の千曲川を渡るさま.旧雨宮駅のそばに碑がある.

"信州の川中島をはさんで、対峙したのが上杉謙信と武田信玄の軍だ"(やかん) |

三太刀七太刀跡信玄謙信像 |

|

2004 |

| 丹波島 |

たんばじま |

権助芝居(講小勝:09) など 2件2題 (東京2件) |

長野市丹波島 |

善光寺道の最後の宿.芝居が得意でない権助氏の出身地.一直線の宿場の西に於佐加神社があり,石柱の上に小さな秋葉社が乗っている.

"おらはハアこう見えても信州の丹波島の在でごぜえまして"(権助芝居) |

丹波島脇本陣御膳水跡 |

|

2004 |

| 丹波島:木蓮寺 |

もくれんじ |

こんにゃく問答(筑摩古典08:15) 1件1題 (東京1件) |

長野市:架空 |

「蒟蒻問答」は,上州安中を舞台とするのが普通.この速記は,彦六の正蔵のものなので,一朝老人系統の演出なのかもしれない.

"信州の丹波島で…のんきなところだァなあ。そこにたしかァ…木蓮寺ッてえ寺が"(こんにゃく問答) |

|

|

|

| 長野 |

ながの |

オリンピック必勝法(ワニ文庫:04) など 7件6題 (圓朝2件, 東京5件) |

長野市 |

善光寺道の終点.現在は県庁都市.長野オリンピックは1998年に開かれた.記念館などは駅から遠い.善光寺参道脇の駐車場にこんな施設が残っていた.風雨にさらされ,ちと傷みが来ている.

"冬季オリンピックを無理やり長野に持って来れたのも、すべてマネーパワーである"(オリンピック必勝法) |

長野オリンピック記念?駐車場 |

|

2008 |

| 長野:藤屋 |

ふじや |

だくだく(マドラ出版, 話の後始末 (2001)) |

長野市長野大門町80 |

立川志の輔の「だくだく」のマクラに出てくる.元本陣で,外観はモダニズム,内部は文化財級の調度を誇る旅館.登録有形文化財.

"長野の善光寺の前に藤屋って旅館がありましてね、明治時代の創業で、木造で"(だくだく) |

御本陳藤屋旅館 |

|

2004 |

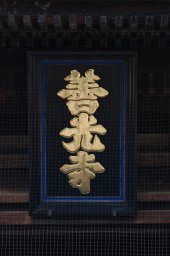

| 善光寺 |

ぜんこうじ |

お神酒徳利(青圓生08:02) など 65件33題 (圓朝6件, 東京48件, 上方11件) |

長野市長野元善町 |

何といっても「お血脈」の舞台.上方では「善光寺骨寄せ」と言う.バラバラになっていた骨がするすると集まって行く演出がある.善光寺の額の文字には,5羽の鳩が描かれている.以前,仏縁を示す血脈を骨壺に入れる説法を聞いたことがある.

"まッた善光寺如来も、阿弥陀ヶ池より出現なすという"(お神酒徳利) |

善光寺額 |

|

2008 |

| 善光寺:本堂 |

ほんどう |

じごくの五右衛門(ポプラわらい絵本3:1) 1件1題 (東京1件) |

長野市長野元善町 |

本堂が出てくるのは,絵本の「お血脈」のみ.夜陰に乗じて石川五右衛門が善光寺本堂に忍び込む.

"どうやら この ほんどうに あるらしい。うむ、あれぞ まさしく お血脈の ごいんならん"(じごくの五右衛門) |

善光寺本堂 |

|

2001 |

| 善光寺:戒壇めぐり |

かいだんめぐり |

血脈(講明治大正7:07) など 11件2題 (東京11件) |

長野市長野元善町 |

善光寺戒壇下のまっ暗闇にある錠前を,手探りで進みながら探る.ぼっとしてたら触れられなかった."怪談週り"や"階段めぐり"の表記も洒落ている.

"お堂の中に階段廻りという恐ろしい真暗な所があります。そこへ入って鈴へ手が触ると、極楽往生ができるという"(血脈) |

|

|

|

| 善光寺:奥の院 |

おくのいん |

お血脈(フレーベル子ども2:13) 1件1題 (東京1件) |

長野市長野元善町か |

夜間は,お血脈の御印を奥の院にしまうという設定.その奥の院がどこにあるのかわからない.

"まんまと善光寺の奥の院へ忍び込み、奪い取ったるお血脈の御印"(お血脈) |

|

|

|

| 権堂 |

ごんどう |

王子の幇間(講明治大正1:15) など 2件1題 (東京2件) |

長野市鶴賀権堂町 |

善光寺手前の南北路,表権堂,裏権堂.長野市街に呑み込まれて特別な街区とは見えない.

"お前さんは信州の権堂の脇の村においでなすッた時に、ひどく婦女に熱くなって"(王子の幇間) |

権堂 |

|

2001 |

| 須坂 |

すざか |

市川中六(新風金語楼2:15) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

須坂市 |

大笹街道,谷街道,草津道の交点.絹糸の集積地でたいへんにぎわった.浮世橋を渡った浮世小路は遊廓のなごり.

"信濃路を回って、ご難をしたとき、大屋だか須坂だったかで、とうとう解散したんで"(市川中六) |

浮世橋 |

|

2011 |

| よろづや |

よろづや |

今戸焼(柳家小満ん口演用「てきすと」 4, てきすとの会 (2015)) |

下高井郡山ノ内町平穏3137 |

湯田中温泉の老舗宿屋.疎開中の15代目市村羽左衛門が宿泊中に亡くなった.プールのように大きな露天の浴場に,羽左衛門丈終焉之地碑がある.

"終戦の年の五月の七日だったそうですが、湯田中の<よろづや>という、大きな温泉旅館で、急性肺炎で亡くなっておりまして"(今戸焼) |

よろづやロビー |

|

2017 |

| 鳥居村 |

とりいむら |

北国奇談 梅の大木(東錦, 7-12 (1892))など |

長野市豊野町か |

講談の登場人物,鳥居又助は,長く水中に潜っていられる特異体質の持ち主.文中に出てくる鳥居村は,文意からして豊野町のことかと思われる.悪臣の大槻伝蔵にそそのかされ,千曲川を渡る加賀藩5代藩主,前田吉徳公を水中から暗殺する.町内には鳥居川に架かる鳥居橋がある.

"鳥居村の名主重兵衛を吉徳卿が土橋で殺した"(北国奇談 梅の大木) |

鳥居橋 |

|

2016 |

| 柏原 |

かしわばら |

一茶(講田河水泡:02) 1件1題 (東京1件) |

上水内郡信濃町柏原 |

俳人小林一茶の出身地として登場.柏原には一茶終焉の家や墓がある.

"この宗匠は信州柏原の方でな、たいそう雪の深い所だそうだ"(一茶) |

小林家一族の墓 |

|

2001 |

| 栄村 |

さかえむら |

ちきり伊勢屋(筑摩古典10:16) 1件1題 (東京1件) |

下水内郡栄村か |

北佐久郡栄村とある.実在するのは北佐久郡ではなく,下水内郡栄村だが,易断のくすぐりなので,架空地名でも仕方ない.

"信州は、北佐久郡栄村、農…袈裟衛門の次男で袈裟次郎というのはお前だな"(ちきり伊勢屋) |

|

|

|

| 戸隠神社 |

とがくしじんじゃ |

佃祭(講明治大正3:33) など 14件4題 (東京13件, 上方1件) |

長野市戸隠 |

神仏習合の寺社だったが,明治になって戸隠神社と改称した.奥社,中社,宝光社からなる.戸隠神社の神体は戸隠山.「佃祭」で,虫歯が治るようにと祈願するのは,江戸にあった出店のはずだが,有馬の水天宮(現人形町)や虎の門の金比羅さんのように,ここという決定版の神社がない.

"戸隠さんに願をかけますと、「アリノミ」と申します梨を断って、それで虫歯がなおる"(佃祭) |

戸隠神社中社三本杉 |

|

2017 |

| 白馬岳 |

しろうまだけ |

弥次郎(三一談志3:05) 1件1題 (東京1件) |

北安曇郡白馬村,富山県下新川郡朝日町 |

北アルプスの北端.標高2932m.鑓ヶ岳・杓子岳・白馬岳の白馬三山.白馬頂上小屋は,軍測量部の岩室を改造して1906年に開業した.現在の白馬山荘になる.開業者の松沢貞逸は,山小屋経営など近代登山の普及に貢献した.

"そうそう、白馬岳がありましてね、こっちのほうに槍ヶ岳があって"(弥次郎) |

白馬頂上小屋模型(大町山岳博物館) |

|

2023 |

| 海ノ口 |

うみのくち |

駅名読み込み川柳大会(牧野駅名:1) 1件1題 (東京1件) |

大町市平字下海道 |

大糸線海ノ口駅のこと.木崎湖畔にひっそりたたずむ無人駅.

"大糸線海もないのに海ノ口"(駅名読み込み川柳大会) |

JR海ノ口駅 |

|

2005 |

| 槍ヶ岳 |

やりがたけ |

満点女房(講評判全集1:41) など 3件3題 (東京3件) |

大町市,松本市,岐阜県高山市 |

まさに槍のような特異な山容を持つ北アルプスの秀峰.標高3180m.「アルプス一万尺」では,山頂近くの小槍の上でアルペン踊りに誘われる.

"新聞で見ると、日本アルプスだとか、槍だとか鉄砲だとか、のべつに遭難だ"(満点女房) |

槍ヶ岳登山記念バッジ |

|

2023 |

| 穂高岳 |

ほだかだけ |

弥次郎(三一談志3:05) 1件1題 (東京1件) |

松本市,岐阜県高山市 |

北アルプス.北穂高岳,前穂高岳などの総称.最高峰は,日本第3位の標高をほこる奥穂高岳(3190m)になる.西側の新穂高ロープウェイからは,一気に2150mまで登ることができる.そこから先は岩場が立ちふさがり,初心者では奥穂高岳までたどり着けない.写真のジオラマは,南の上高地側から奥穂高岳方向を望んでいる.

"暮れゆくは白馬か 穂高は西よ"(弥次郎) |

穂高岳ジオラマ |

|

2023 |

| 生坂 |

いくさか |

六郷の莨(柳家小満ん口演用「てきすと」 24, てきすとの会 (2017)) |

東筑摩郡生坂村 |

松本の北,山あいの生坂村で産したタバコのこと.照明寺には,1959年に建てられた生坂たばこ三百五十年紀年碑がある.慶長年間,照明寺の僧によって持ちこまれたタバコが,生坂煙草として広まった.

"さァこれが信州の生坂です"(六郷の莨) |

生坂たばこ三百五十年紀年碑 |

|

2023 |

| 大町 |

おおまち |

てれすこ(柳家小満ん口演用「てきすと」 21, てきすとの会 (2016))など |

大町市 |

立山アルペンルートの東側玄関口にあたる温泉街.地方独特のあいさつのマクラ.名古屋のやっとかめはよく聞くが,ここでは大町のはァ〜るかぶりでが紹介される.このほかに「立山の亡者宿」で,立山を超えて大町から江戸への逃避行ルートで大町の地名が出てくる.

"信州の松本、あの先に信濃大町って処があります"(てれすこ) |

大町市街と北アルプス |

|

2023 |

| 槙の島城 |

まきのしまじょう |

嚔講釈(講明治大正5:45) 1件1題 (東京1件) |

長野市信州新町牧野島 |

落語の中の講釈の一節.武田信玄が命じて作った牧野島城は,三方を犀川に囲まれ,小さいながら優れた築城.草深い城跡に千人枡形,三日月堀などが残る.

"甲陽にて智者の聞こえある、信州槇の島の城主七万石、馬場美濃守信房なり"(嚔講釈) |

牧野島城馬場信房之城跡碑 |

|

2004 |

| 更科 |

さらしな |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

旧更級郡 |

各地の名産づくしで,蕎麦の代名詞として登場.玄そばを挽いたとき,最初に出てくるのが一番粉(更科)になる.中心部分の胚乳がメインで,色白で弾力がある.二番,三番となると次第に甘皮が混じってきて,色黒で香り高くなる.藪蕎麦は三番粉を使う.東京麻布の更科では,真っ白なそばに甘つゆと辛つゆの2種類がついてくる.

"信州更科の蕎麦、尾張大根"(播州巡り) |

更科そば粉 |

|

2023 |

| 姥捨 |

うばすて |

唐土模様倭粋子(滑稽堂 (1884))など |

千曲市八幡姨捨 |

棄老伝説の地.用例は嫗捨(うばすて)だが,圓朝作品の登場地名の姥捨(うばすて)と表記を統一した.善光寺平をみおろす姨捨(おばすて)駅は,日本三大車窓の一つに数えられている.斜面に広がる棚田は田毎の月を映す月見の名所.姥捨は,談洲楼燕枝の「三題噺怪化写絵」にも登場する.

"信濃路に頼みし人は空たのめ嫗捨ならで捨られて"(唐土模様倭粋子) |

JR姨捨駅 |

|

2008 |

| 松本 |

まつもと |

猪退治(騒人名作08:23) など 6件6題 (圓朝2件, 東京4件) |

松本市 |

浅間温泉と国宝天守の松本城でしられる.松本城の月見櫓では,月見の宴が開かれ,雅楽が演じられていた.

"信州松本の御城主松平丹後守様"(猪退治) |

松本城 |

|

2008 |

| 牛伏寺 |

うしぶしでら |

権太仏(読み聞かせ・小噺落語集, 文芸社 (2017)) |

松本市内田2573 |

真言宗金峯山牛伏寺(ごふくじ).修験の寺.唐から大般若経を車に積んで善光寺へと向かっていたところ,ここで車を引いていた2頭の牛が倒れた.参道の牛堂には,愛らしい赤と黒の牛がこちらを見つめて座っている.

"信州の松本にも、牛伏寺があります"(権太仏) |

牛伏寺牛堂 |

|

2017 |

| 大門峠 |

だいもんとうげ |

八重葵噂天一(三友舎 (1892))など |

茅野市〜小県郡長和町 |

大門街道の分水嶺.大門側から登りつめると,ホテルが建ちならぶ白樺湖に出てしまうため,峠であることが意識できない.

"甲州から信州路へ参る大門峠へかかり進退きわまって辻堂の中へ入って疲れたままに寝ている"(八重葵噂天一) |

大門峠 |

|

2017 |

| 大門峠:七曲 |

ななまがり |

大久保曾我誉廼仇討(百花園, 1-13 (1889)) |

茅野市 |

大門峠の南方.大門街道は屈曲が続くが,街道に沿った音無川には沼らしいものは見当たらない.白樺湖は,高層湿原を開拓して1946年に完成した人造湖.もともとは,冷水を滞留させ農業に利用するための温水溜池だった.七曲りからは諏訪湖を見下ろすことはできなかった.

"大門峠の七曲と云へばよほどの難所で下を覗くと下は大きな沼で"(大久保曾我誉廼仇討) |

七曲り |

|

2017 |

| 上諏訪 |

かみすわ |

恋の新宿(新風金語楼3:05) 1件1題 (東京1件) |

諏訪市 |

新宿駅から電車に乗って上諏訪へ.単にそれだけの登場.高島城は湖水を控えた浮き城だった.

"ことによったら上諏訪へ行きたいという話があったんです(中略)なにしろ、新宿で待っていてくれ"(恋の新宿) |

高島城 |

|

2002 |

| 諏訪湖 |

すわこ |

風船旅行(講明治大正5:42) 1件1題 (東京1件) |

岡谷市,諏訪市,諏訪郡下諏訪町 |

長野の山中にある構造湖.明治の頃には,風船旅行で空から見てみたい清冽な湖水だったのだろう.水深が5mしかないため,流入汚濁による富栄養化に悩んでいる.湖畔の温泉,真冬の御神渡り,精密時計の精工舎で知られる.

"その鰕は信州諏訪の湖水でとれる砂糖漬"(風船旅行) |

諏訪湖 |

|

2002 |

| 諏訪大社 |

すわたいしゃ |

とろゝん(講明治大正7:26) 1件1題 (東京1件) |

諏訪郡下諏訪町,諏訪市 |

上社下社,春宮秋宮で都合4社が点在.御柱祭で知られ,写真の上社にも御柱が立っている.

"信州諏訪の明神よ、越後国じゃ角兵衛獅子"(とろゝん) |

諏訪大社上社本宮 |

|

2002 |

| 辰野 |

たつの |

市川中六(新風金語楼2:15) など 2件2題 (東京2件) |

上伊那郡辰野町 |

辰野付近の中央線は大八回りといって,我田引鉄で鉄道を引いてきた典型例とされる.その立役者の代議士,伊藤大八の銅像は丸山の奥の奥,下辰野公園にある.

"辰野へテクって行ったとき、福五郎一座、早替りの名人"(市川中六) |

伊藤大八像 |

|

2006 |

| 塩尻 |

しおじり |

指仙人(楽々凄艶妖怪下:20) など 2件1題 (東京2件) |

塩尻市 |

用例は塩尻駅を指す,塩尻駅から東南に3km離れたところが,中山道塩尻宿になる.小野家が数少ない遺構.表題「指仙人」にあげた列車は,現在の篠ノ井線になる.今もほとんど同じ時刻で運転している.

"八時十分に塩尻へ着きました"(指仙人) |

塩尻宿小野家住宅 |

|

2001 |

| 洗馬 |

せば |

指仙人(楽々凄艶妖怪下:20) など 5件5題 (圓朝4件, 東京1件) |

塩尻市洗馬 |

「指仙人」の主人公は,塩尻から歩いて木曽路をたどる.太田の清水は洗馬の地名の由来という.ここで馬を洗ったのか.

"これからテクテク洗馬薮原と六里五丁の道をやって参ったんですが"(指仙人) |

太田の清水 |

|

2001 |

| 薮原 |

やぶはら |

指仙人(楽々凄艶妖怪下:20) など 4件3題 (圓朝2件, 東京2件) |

木曽郡木祖村薮原 |

薮原といえば伝統工芸品のお六櫛で知られる.ドライブインでも扱っているが,宿内にも専門店があった.奮発してミネバリの櫛を1枚購入したが,まだ使っていない.

"これからテクテク洗馬薮原と六里五丁の道をやって参ったんですが"(指仙人) |

お六櫛商店 |

|

2001 |

| 福島の関所 |

ふくしまのせきしょ |

長崎の赤飯(青圓生04:07) など 3件2題 (圓朝1件, 東京2件) |

木曽郡木曽町福島 |

中山道の関所.石垣に囲われた高台にある.関所施設も復元されている.

"中仙道を来れば横川に福島という関所がある"(長崎の赤飯) |

福島の関所 |

|

2001 |

| 木曽 |

きそ |

源平盛衰記(講昭和戦前1:13) など 18件8題 (東京14件, 上方4件) |

長野県 |

藤村の"これより北木曽路碑"は馬籠宿の南,十曲峠にある.本山宿の南には,これより南木曽路碑.この間木曽は"すべて山の中".おのが名の作りを荒らす狐かな(其角).

"一番先に乗り込んで参りましたのが木曽冠者義仲、これは木曽の山中で育った武勇絶倫の大将"(源平盛衰記) |

これより南木曽路碑 |

|

2001 |

| 木曽山 |

きそやま |

鍋蓋(講明治大正5:22) 1件1題 (東京1件) |

長野県 |

木曽山脈は天竜川,木曽川間に連なる.「鍋蓋」は「昆布巻芝居」,宮本武蔵山中の場の芝居噺.

"本舞台三間の間だ一面の山幕、舞台花道とも雪布を敷きつめ、すべて木曾山の体、雪おろし一声にて幕あく"(鍋蓋) |

|

|

|

| 猪谷 |

ししだに |

指仙人(楽々凄艶妖怪下:20) など 2件1題 (東京2件) |

長野県:架空 |

「指仙人」のルートで,木曽の山奥の設定.富山の猪谷(いのたに)とは違う.

"大方道に迷ってここへ来なすったのだろうが、これから一里も行くと猪谷というのがあって"(指仙人) |

|

|

|

| 蟒蛇山 |

うわばみやま |

指仙人(楽々凄艶妖怪下:20) など 2件1題 (東京2件) |

長野県:架空 |

「指仙人」で,猪谷のさらに奥.ここに仙人が棲む.

"それを越ると蟒蛇山に行き当って、それから先は道も何もない"(指仙人) |

|

|

|

| 野麦峠 |

のむぎとうげ |

BIDAN(弘文小佐田定雄:01) 1件1題 (上方1件) |

南安曇郡奈川村〜岐阜県高山市 |

長野−岐阜県境の峠.富国政策,諏訪の製糸工業を支えた女工哀史を描いた『ああ野麦峠』を踏まえる.

"春になったら、あの野麦峠を越えて、女工さんたちを自由な国に連れ出して"(BIDAN) |

ああ野麦峠碑 |

|

2001 |

| 御嶽山 |

おんたけさん |

源平盛衰記(講昭和戦前1:13) など 9件5題 (圓朝3件, 東京6件) |

木曽郡木曽町あたり |

標高3067m.木曾節,木曾のな〜中乗りさん♪の用例が多い.ホントに夏でも寒い.2014年に山頂付近で突然噴火し,多くの死傷者を出した.

"木曽のー御嶽さんは、夏ウでもオ、寒ウいーイ"(源平盛衰記) |

黒澤口登山道から御嶽山頂を望む |

|

2019 |

| 妻籠 |

つまご |

毛布芝居(続落語全集, 大文館 (1932)) |

木曽郡南木曽町 |

「毛布芝居」(けっとしばい)は,上方の演題で「毛氈芝居」のこと.噺の中で演じる芝居のセリフに中山道妻籠宿が出てくる.一緒に登場する山田は不明.中央線から離れているため,開発の手が及ばず,古い町並みが残っている.南木曽駅からバスが通じている.いち早く修景に取り組み,白川郷などとともに重要伝統的建造物群保存地区の第一号に指定された.一段低くなった枡形あたりは,路面も舗装されておらず,古い姿を残している.

"一寸物を尋ねたうござります、山田へは何う参ります、妻籠の駅(しゅく)へは何う参りまするか"(毛布芝居) |

妻籠宿枡形 |

|

2019 |

| 帚木 |

ははきぎ |

源氏物語(柳家小満ん口演用「てきすと」 35, てきすとの会 (2019)) |

下伊那郡阿智村智里 |

『源氏物語』を1席の落語にまとめようという意欲作.帚木の巻で,この木が園原の里にあるという説明.遠くから見ると箒のようだが,近くに行くとどの木かわからなくなる変な木で,飯田の南,阿智村の山中にあるヒノキのこととされる.1958年の台風で倒れ,切り株が残っている.園原や伏屋に生ふるははき木のありとは見えてあはぬ君かは(坂上是則,新古今和歌集)の歌碑も立っている.

"帚木の心を知らで園原の 道にあやなく惑ひぬるかな"(源氏物語) |

帚木 |

|

2019 |

| 伊那 |

いな |

コーヒー狂(新風金語楼2:26) など 2件2題 (東京1件) |

長野県 |

伊那の勘太郎の用例.影か柳か勘太郎さんか♪の唄が伊那の「勘太郎月夜」.伊那市の春日公園に巨大な顕彰碑とならんで歌碑がある.

"呼出しのなんとかいった、勘助じゃァない、勘太郎ってたかな……。そうそう、伊那の"(コーヒー狂) |

勘太郎月夜唄碑 |

|

2006 |

| 飯田 |

いいだ |

雪とん(騒人名作07:06) など 3件3題 (東京3件) |

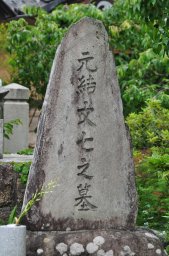

飯田市 |

飯田は要塞のような崖に囲まれた城下町.水引の生産が盛んで,工芸品やお土産品のほか,力士や日本髪用の元結も扱っている.市内の長昌寺には元結の祖である桜井文七の墓や供養塔がある.「文七元結」の文七は実在の人物で,飯田の出身だとは,長いこと知らなかった.

"信州飯田の在の人で今度初めて東京見物に出て来たんですが"(雪とん) |

元結文七之墓 |

|

2015 |

| 麻績 |

おみ |

お血脈(大日本図書館06:07) 1件1題 (東京1件) |

飯田市座光寺 |

「お血脈」の説明文.麻績小学校は,明治期に建設された歌舞伎舞台を備えた校舎.

"本田善光という人は、信州麻績の里、今の長野県飯田市の住人なんです"(お血脈) |

座光寺麻績小学校校舎 |

|

2001 |

| 元善光寺 |

もとぜんこうじ |

お血脈(大日本図書館06:07) 1件1題 (東京1件) |

飯田市座光寺2638 |

本田善光の出身地とされ,善光寺観音菩薩の最初の鎮座地.小振りな善光寺.元善光寺駅が最寄りだが,飯田駅からレンタサイクルでもよい.

"以来、飯田のほうは、木彫の仏像が残されています。で、「元善光寺」と呼ばれるようになった"(お血脈) |

元善光寺 |

|

2001 |

| 座光寺 |

ざこうじ |

お血脈(大日本図書館06:07) 1件1題 (東京1件) |

飯田市座光寺 |

飯田の地名.善光寺のある地.「旗本五人男」の主人公が座光寺源三郎.

"この仏像を背負って、今の飯田市の座光寺という所へ運んだわけです"(お血脈) |

座光寺交差点 |

|

2001 |

| 高遠 |

たかとお |

鉄砲勇助(桂枝雀爆笑コレクション2, 筑摩書房(2006)) |

伊那市 |

旧上伊那郡高遠町.高遠といえば,高遠城のコヒガンザクラが有名.江島生島事件によって,大奥の女中江島は高遠に流された.江島が幽閉された囲み屋敷が再現されている.見学有料.

"ねー、高遠、そいで、伊那、え、木曾辺りのあの山"(鉄砲勇助) |

江島囲み屋敷 |

|

2006 |

| 高遠:江島の墓 |

えじまのはか |

駅名読み込み川柳大会(牧野駅名:1) 1件1題 (東京1件) |

伊那市高遠町長藤 |

山村座の生島新五郎との密会の罪で,高遠に遠流となった大奥の局江島の墓.日蓮宗妙法山蓮華寺,本堂裏の高台にある.寛保元(1741)年没.お相手の生島新五郎の墓は,遠島になった三宅島の海際にある.

"竜野から絵島の墓へ行くは伊那"(駅名読み込み川柳大会) |

江島墓 |

|

2006 |

| 富士見高原 |

ふじみこうげん |

百軒長屋(昭和新落語集, 新潮社 (1934)) |

諏訪郡富士見町 |

『昭和新落語集』は,雑誌『日の出』の附録として,戦前に出版された新作落語集.作家の中には,『江戸から東京へ』の著者である矢田挿雲の名も見える.富士見高原は,八ヶ岳南麓の別荘地で,東京から約200キロも離れている.自動車を飛ばしても,そりゃあ遠いはずだ.

"どこまで行ったんだ。信州の富士見高原。おッそろしく遠ッぱしりしたもんだね"(百軒長屋) |

富士見高原 |

|

2017 |

| 平沢 |

ひらさわ |

侠客 業平文治(時事新報 (1927)) |

南佐久郡南牧村平沢 |

談洲楼燕枝(2)が演じたとされる「業平文治」の一節.圓朝オリジナルとは全く違う筋立てのため,圓朝ものとして扱わなかった.噺の終盤で,駿河の興津から上陸した文治が,妻の待つ前橋へ向かう道中付け.佐久往還のうち,平沢のあたりは本文にあるように山道の難所で,行き倒れもでるほどだった.野辺山を通る国道141号が開通して,平沢の往来はなくなった.山道を登りつめた平沢峠からは,八ヶ岳が一望できる.

"平沢の山道を越し信州へ入り穂積青沼"(侠客 業平文治) |

平沢峠 |

|

2024 |

| 海野口 |

うんのくち |

侠客小金井桜(毎日新聞 (1898)) |

南佐久郡南牧村海ノ口 |

南牧(みなみまき)村の海ノ口(うみのくち)のことだろう.こちらは本物の初代燕枝が演じた人情噺に登場する.野辺山を越えて,甲府に至る佐久甲州往還の問屋になる.八ヶ岳が噴火したときの泥流で大きな湖ができたため,山中にありながら,海ノ口や海尻の地名が残っている.海ノ口の宿場は,駅から2キロほど南の旧道にある.

"海野口と云ふ所より、甲府の町へ出まして"(侠客小金井桜) |

JR佐久海ノ口駅 |

|

2005 |

長野県

長野県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜