| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 富山県 |

とやまけん |

文七元結(話の後始末, マドラ出版 (2001)) など |

富山県 |

「文七元結」のマクラなど.富山県の落語地名は,一筆書きというより西から東へ蛇行しながら流してゆく.

富山から薬売りが町々を売り歩いた伝統は,今も配置薬として生きている.1回に30粒も服用する赤玉はら薬や,痛み止めは定番の配置薬だった.写真の"ケロ"は,"リン"ではなく,別のそっくりさん.

"私は威張るわけではありませんけれども、富山県の生まれでございます"(文七元結) |

富山の常備菓子 |

|

2022 |

| 越中 |

えっちゅう |

万病円(立名人名演03:11) など 7件6題 (圓朝1件, 東京6件) |

富山県 |

旧国名.六尺の対語.白くて長い源氏の旗のようなものを風呂場で洗濯するのは,「湯屋番」のできごと.

"風の神はあるのか。ございます、ごらんあそばしませ、これは越中で、……これは名古屋で……これは天地金"(万病円) |

越中 |

|

2022 |

| 高岡 |

たかおか |

家持まつり(続本草堂江戸噺, 相模書房 (2007))など 5件3題(圓朝5件) |

高岡市 |

圓朝の「敵討札所の霊験」の舞台だが,古典落語には出てこなかった.「家持まつり」は高岡ヨイショのご当地落語.高岡といえば伝統産業の鋳物で知られる.改修前の駅構内にもデカい銅鍋が展示してあった.人物としては大伴家持と前田利長公.別項の瑞龍寺と前田利長墓所との間は八丁道と言われる一本道になっている.

"機会がありましたら高岡、萬葉の里へ是非おいで下さい"(家持まつり) |

高岡駅前大伴家持像 |

|

2009 |

| 高岡:国守の館 |

こくしゅのやかた |

家持まつり(続本草堂江戸噺, 相模書房 (2007)) |

高岡市 |

万葉集編纂の大伴家持が越中国の国守として,天平18(746)年から天平勝宝3(751)年の間,高岡に赴任していた.旧伏木測候所に國守館跡址碑,勝興寺(拝観有料)に越中國廳址碑がある.いずれも伏木駅からすぐ.

"八月七日、国守の館で盛大な歌会の宴があったそうで"(家持まつり) |

越中國守館址碑 |

|

2009 |

| 二上山 |

ふたがみやま |

家持まつり(続本草堂江戸噺, 相模書房 (2007)) |

高岡市 |

二上山(ふたがみやま).高岡市街の北にあたる.標高274m.万葉集編纂の大伴家持にちなみ,山頂に大伴家持像,山腹に万葉文化の広場,万葉歴史館がある.奈良の方は,二上山(にじょうさん).

"萬葉集ゆかりの地に案内し、二上山にて昼食が出ます"(家持まつり) |

二上山頂 |

|

2009 |

| 庄川 |

しょうがわ |

家持まつり(続本草堂江戸噺, 相模書房 (2007)) |

高岡市〜射水市 |

以下,新作の「家持まつり」に出てくる地名が数件.庄川は高岡市の東側境.庄川の鉄橋は,万葉線車窓のハイライト.

"けしからん、罰として一日庄川の川ざらえをいたせ"(家持まつり) |

万葉線庄川鉄橋 |

|

2009 |

| 高岡:端龍寺 |

ずいりゅうじ |

家持まつり(続本草堂江戸噺, 相模書房 (2007)) |

高岡市関本町 |

曹洞宗高岡山瑞龍寺.本文に,端龍寺と繰り返し出てくるが,瑞龍寺の誤植.高岡きっての名刹で,回廊に囲まれた仏殿に法堂は国宝.拝観有料.圓朝の「敵討札所の霊験」には出てこない.

"周辺の山々まで見物して、色々買物もし、端龍寺に案内される"(家持まつり) |

瑞龍寺 |

|

2009 |

| 新湊 |

しんみなと |

九州吹き戻し(三一談志5:03) 1件1題 (東京1件) |

射水市 |

旧新湊市.立川志の輔の出身地という入れ事.帆船海王丸は時折展帆する.うねったレールを横ぶれしながら進む万葉鉄道で訪れたい.

"出身が富山の新湊……、いや、これは違う、志の輔で、一門の弟子だ"(九州吹き戻し) |

海王丸と富山新港 |

|

2002 |

| 立野 |

たての |

家持まつり(続本草堂江戸噺, 相模書房 (2007)) |

高岡市立野 |

高岡市西方.「ねずみ」の近郷の男と同じく,高岡に宿泊を迫られる.長久寺は明治天皇小休所,雲照寺の本堂は旧立野御蔵の遺構といわれる.駅で列車を待つ人に聞くと,獅子舞が盛んだときっぱりと答えてくれた.

"富山に商用あってまいりまして、その先の立野まで帰るところでごぜえます"(家持まつり) |

西高岡駅スタンプ |

|

2009 |

| 倶利伽羅峠 |

くりからとうげ |

源平盛衰記(講昭和戦前1:13) など 6件1題 (東京6件) |

小矢部市入会地〜石川県河北郡津幡町倶利伽羅 |

「源平盛衰記」のみの用例.平家本陣を示す碑や,為盛塚五輪塔などがある.落語では,木曽義仲が牛の角に松明をつけて平維盛を奇襲した故事でもっぱら登場する.ベタなこの像にはも〜.

"倶利伽羅峠の一戦に、牛の角に松明を附けて、奇計が奏功して、ついに平家の軍勢を追い払って"(源平盛衰記) |

火牛のモニュメント |

|

2002 |

| 片山 |

かたやま |

北国奇談 梅の大木(東錦, (7)・(12) (1892)) |

南砺市か |

「北国奇談 梅の大木」は,春錦亭柳桜が演じた「加賀騒動」.五箇山付近,庄川右岸の7ヶ所に,加賀前田藩の流刑地が置かれていた.猪谷・小原・田向・大島・篭度・大崩島・祖山の7ヶ所で,片山の名はない.その一つ,高岡から五箇山へ向かう街道の途中,上梨の庄川対岸に位置する田向には流刑小屋が再建されている.庄川が深い谷を刻んでおり,橋がなければ逃げ出すことができない.お縮り小屋と呼ばれ,重罪人を押し込めておいた.薄暗い牢内をのぞくと,粗末な膳を前にした侍がこっちをじっと見つめていた.真冬には,立て付けの悪い壁から雪が舞い込んできそうだった.

"よんどころなく廿里離れた片山といふ所へ牢をこしらへ是へ打ち込みました"(北国奇談 梅の大木) |

流刑小屋 |

|

2018 |

| 八尾 |

やつお |

お祭り代官行列(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004))など |

富山市 |

旧婦負郡八尾町.越中おわら,風の盆と坂の町.写真の碑は風の盆が行われた聞名寺境内にある.胡弓の音色とともに路地から現れ,闇へ消えてゆく無言の踊り手.終電車が観光客を運び去った後が,本当の踊りの始まりだという.

"八尾、そら聞いたことがある(中略)確か風の盆のクボやったかな"(お祭り代官行列) |

風の盆碑 |

|

2005 |

| 富山 |

とやま |

反魂香(講明治大正3:27) など 27件16題 (圓朝5件, 東京18件, 上方4件) |

富山市 |

富山と言えば,製薬,配置薬で名をはせた.駅頭にも子どもに紙風船を渡す富山の薬売りの像がある.越中富山の反魂丹,鼻くそ丸めて万金丹,あだに焚いて下しゃんすな.反魂丹の店は薬膳レストランをはじめた.木の板をバレンのように動かして丸薬を作る体験ができる.

"越中富山の反魂丹。反魂丹、それだ、そいつを呉んねエ"(反魂香) |

反魂丹製造体験 |

|

2011 |

| 神通川 |

じんづうがわ |

風船旅行(講明治大正5:42) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

富山県 |

神通川は,かつて富山城の北を貫いていて,舟橋が有名だった.明治15(1885)年に木橋の神通橋が架けられた.舟橋をかたどった吹澤屋の神通橋は,歩み板が渡されたデザインの最中で,パッケージには舟同士をつなぐ鎖が描かれている.

"これは越中富山の神通川でとれる鮎だ……よほど大きいもんだのウ"(風船旅行) |

史跡名菓神通橋 |

|

2009 |

| 水橋 |

みずはし |

忍三重(柳家小満ん口演用「てきすと」 4,てきすとの会 (2015)) |

富山市 |

旧中新川郡水橋町.用例の「忍三重」は,小満ん師の新作落語.水橋湊は海運で栄えた.しかし,水橋川河口部の水深が浅いため,北前船の荷揚げには,人力で漕ぐはしけが使われた.かつての艀場を記念して1988年に常夜燈が建てられた.

"越中の<水橋>という、ここでは荷役が厶いませンので、沖合で艀(はしけ)代わりに漁船を頼んで陸へ上がります"(忍三重) |

水橋艀場跡 |

|

2017 |

| 滑川 |

なめがわ |

立山の亡者宿(文芸倶楽部, 29(13) (1923)) |

滑川市 |

用例は大正12年に掲載された新作落語での交通案内.時代を映した地名になっている.富山地鉄の滑川(なめりかわ)駅は1913(大正2)年開業.滑川から寺田を経由して立山駅を結んでいた.滑川名物のホタルイカは,春先にはほたるいかミュージアム沖合の海中に群舞する.

"立山へ富山からも行けますし、滑川からも汽車の便があります"(立山の亡者宿) |

富山地鉄滑川駅 |

|

2017 |

| 立山駅 |

たてやまえき |

立山の亡者宿(文芸倶楽部, 29(13) (1923)) |

中新川郡立山町宮路 |

こちらも大正期の交通事情を説明している.立山鉄道の終点駅として,1921(大正10)年に立山(たちやま)駅が開業した.1936年に隣接する富山県営鉄道岩峅寺駅に合わせて岩峅寺駅に改称した.結果として,いまも岩峅寺駅ホームはY字型の構造をしている.その後,昭和初期に建てられた岩峅寺の駅舎は,瓦屋根の破風を持つ,独特な形を残している.一方,1921(大正10)年に開業した上滝(かみだき)が終着だった期間は短く,数ヶ月で岩峅寺まで延伸した.

"一時間ほどで上滝町か又は立山駅へ着きます"(立山の亡者宿) |

岩峅寺駅立山線ホーム |

|

2012 |

| 立山 |

たてやま |

片袖(騒人名作03:10) など 4件3題 (圓朝2件, 上方2件) |

中新川郡立山町 |

標高3015m,大汝山.戦国武将,佐々成政は,雪の立山を越えて家康同盟を謀るが失敗.山中に埋蔵金があるという.次項の幽霊谷を思わせる地獄谷には,火山性ガスが満ちており,悪魔の角のような噴気塔がある.立山めぐりの名所がどっさり出てくる「立山の亡者宿」という大正期の新作落語があるので,数項目を紹介する.

"雪まだとけやらぬ越中のいとど険しき立山へ"(片袖) |

立山連峰 |

|

2017 |

| 立山:藤橋 |

ふじばし |

立山の亡者宿(文芸倶楽部, 29(13) (1923)) |

中新川郡立山町芦峅寺 |

称名川に架かる.今よりも深い谷に,藤づるで作られた橋が架かっており,ここが聖俗の境だった.現在はコンクリートの永久橋に藤橋の名がついている.立山の南無とからめし藤橋を踏みはずすなよ弥陀の浄土へ,の歌碑が右岸の藪に埋もれるように立っている.

"これから藤橋と云って昔は藤蔓でできている危ない橋を渡って"(立山の亡者宿) |

藤橋歌碑 |

|

2022 |

| 立山:称名滝 |

しょうみょうだき |

那智の滝(柳家小満ん口演用「てきすと」 12, てきすとの会 (2016))など |

中新川郡立山町芦峅寺 |

日本三名瀑の一つ.日本一の落差を持つ滝.その水は称名川となって常願寺川に注ぐ.落差350mの滝は,4段に分かれている.立山アルペンルートの車窓からもチラリと見ることができるが,全容を眺めるには,立山駅から称名滝専用の探勝バスに乗って行くことになる.展望台へは駐車場からさらに約1キロ歩く.雪解け時期は,称名滝の右側に落差500mのハンノキ滝が現れ,V字型の姿となる.「立山の亡者宿」では,唱名ヶ滝とある.

"日本で一番落差のある滝は、富山の称名滝で350メートルあるそうですが"(那智の滝) |

称名滝 |

|

2022 |

| 立山:獅子が鼻 |

ししがはな |

立山の亡者宿(文芸倶楽部, 29(13) (1923)) |

中新川郡立山町芦峅寺 |

「立山の亡者宿」の立山山中の案内.弥陀ヶ原から天狗平に至る散策路に獅子ヶ鼻岩が実在する.未訪問だが,南方に突きだした凝灰岩の巨岩を,獅子が谷底をのぞく姿に見立てたものらしい.

"この途中に名代の獅子が鼻と云ふ大岩石がある"(立山の亡者宿) |

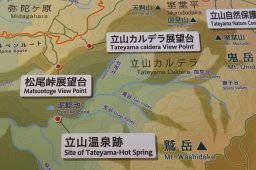

弥陀ヶ原観光地図(部分) |

|

2022 |

| 立山:室堂 |

むろどう |

立山の亡者宿(文芸倶楽部, 29(13) (1923)) |

中新川郡立山町芦峅寺 |

立山観光の拠点.ミクリが池を周回する散策路がある.途中に,火山ガスが満ちる地獄谷を通る.

"これから二里ほど進むと室堂へ着く"(立山の亡者宿) |

室堂 |

|

2011 |

| 幽霊谷 |

ゆうれいだに |

片袖(騒人名作03:10) 1件1題 (上方1件) |

架空 |

「片袖」で,亡霊が現れる立山の幽霊谷は架空だが,地獄谷と呼ばれる所は立山山中にある.「立山の亡者宿」で,親類縁者の幽霊が呼び寄せられるのが地獄谷.

"訪れたるは幽霊谷。人の気配は更になく"(片袖) |

立山山中地獄谷 |

|

2011 |

| 黒部川 |

くろべがわ |

立山の亡者宿(文芸倶楽部, 29(13) (1923)) |

富山県 |

黒部第4ダムから北へ,黒部川が深い谷を刻んでいる.欅平駅までは黒部峡谷鉄道のトロッコ列車が通じている.黒部ダムの難工事は,大ヒットした映画「黒部の太陽」や吉村昭の「高熱隧道」に描かれている.今もS字峡やT字峡の難所を写真のような細道がとおっている.

"黒部川の深渓になって鉢の木峠から信州大町"(立山の亡者宿) |

黒部峡谷ジオラマ |

|

2011 |

| 立山:温泉 |

おんせん |

立山の亡者宿(文芸倶楽部, 29(13) (1923)) |

富山市有峰 |

「立山の亡者宿」の立山観光案内,帰り道の説明になる.アルペンルートをはずれ,常願寺川の流れに沿って出発点の藤橋(立山駅)へ戻る.ここは,明治大正の頃にはにぎわった温泉だったという.1973年に廃止された.写真の地図には,泥鰌池しか描かれていないが,"山"の字の下の方,常願寺川の南に刈込池も実在する.

"帰路は刈込池から立山温泉へかかって来る"(立山の亡者宿) |

立山観光地図(部分) |

|

2022 |

| 浅和田 |

あさわだ |

怪談累草紙(親不知の場)(三一正蔵芝居噺:11) など 2件1題 (東京2件) |

不明 |

浅和田(あさわだ).麻生田とともに「古累」の説明.

"越中の浅和田村の郷士の所へ世継ぎにやられまして"(怪談累草紙(親不知の場)) |

|

|

|

| 麻生田 |

あそうだ |

年枝の怪談(青正蔵2:22) 1件1題 (東京1件) |

不明 |

前項と同じ地名だがどちらの表記が正しいか不明.別の用例では,浅旗村とも(根岸の雨宿).闇夜でもほの明るい朝六橋(岐阜県小坂町)を思わせる名前.

"越中の麻生田ィ十一歳で養子にやられて"(年枝の怪談) |

|

|

|

富山県

富山県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜