| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 追浜 |

おっぱま |

文化生活(文芸倶楽部, 33(3) (1927)) |

横須賀市夏島町 |

追浜は,海軍航空発祥の地であり,埋め立てにより1926年に海軍の追浜飛行場が開設した.現在は,日産追浜工場の敷地になっている.近くの貝山緑地には,海軍航空発祥之地碑,予科練誕生之地碑などの海軍関係の碑がある.

"追浜の海軍飛行場に行つて、飛行機にのつけて貰つて"(文化生活) |

追浜飛行場跡 |

|

2020 |

| 烏帽子島 |

えぼしじま |

大山詣り(青圓生04:01) など 10件2題 (圓朝1件, 東京9件) |

横須賀市夏島町 |

夏島貝塚の南西にあった烏帽子のような形の島.烏帽子岩の用例も多い.「大山詣り」の一行がこの島の沖で遭難し,一人をのこして全員死亡する.海軍飛行場建設のため,大正期に埋め立てられてしまった.1927年に碑が建てられたが,日産追浜工場拡張のため,道路際に移設された.

"烏帽子島のちょっと先ィ出た時分、むこうへ黒い雲が出た"(大山詣り) |

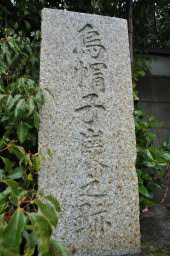

烏帽子巖之跡碑 |

|

2015 |

| 十三峠 |

じゅうさんとうげ |

鬼の涙(イーグル書房 (1889)) |

横須賀市山中町, 西逸見町 |

「鬼の涙」は,演者名のない明治時代の創作人情噺.冒頭の殺人事件が,十三峠でおこる.今では忘れられた道だが,田浦と逸見を結ぶ旧道.峠の頂上付近は道幅が狭く,けわしい.逸見側には三浦按針塚がある.

"これから差し掛かりますのはかの十三峠と申し、白昼でも不気味ないやな所でございます"(鬼の涙) |

十三峠 |

|

2016 |

| 逸見 |

へみ |

京鹿子血染振袖(人情世界, 1-5 (1896)) |

横須賀市東逸見町,西逸見町 |

停車場とあるのは,1889年に開業した横須賀駅のこと.京急の逸見駅は,圓喬の速記の時にはまだ存在せず,ずっと遅れて1930年の開業となる.そのため,横須賀市街から横浜へ出るには,まず逸見の横須賀駅まで行く必要があった.汐入町の臨海公園にある逸見波止場衛門は,横須賀軍港の正門だった.軍港逸見門の表札が見える.

"漸く逸見と云ふ停車場(ステンショ)のある処までまいりますと"(京鹿子血染振袖) |

逸見波止場衛門 |

|

2023 |

| 横須賀 |

よこすか |

薮入り(講昭和戦前2:16) など 33件17題 (圓朝2件, 東京31件) |

横須賀市 |

保存されている三笠は,日本海海戦でバルチック艦隊を討った東郷平八郎率いる連合艦隊旗艦.「皇国の興廃この一戦にあり」の名言は,後の太平洋戦争で多用される.いまでも横須賀線で横須賀駅に向かうと,突然,港に軍艦がならんでいる風景が広がりビックリする.

"横須賀へ連れて行って、軍港を見せてやりてえな、軍艦が列をつくっているところを見せたら喜ぶだろうな"(藪入り) |

戦艦三笠 |

|

2023 |

| 横須賀:大滝町 |

おおだきちょう |

恋路の闇(扇拍子, 私刊 (1897)) |

横須賀市大滝町 |

横須賀駅前の繁華街.しかし,山に向かって異界の入り口のような稲荷参道や米軍立入禁止,自衛隊金融なんていう看板が目につく不可思議でオソロシげな町.

"大滝町裏通りあたりの小粋な家を見かけるとそこら様子を見ます"(恋路の闇) |

豊川稲荷参道 |

|

2009 |

| 米ヶ浜の祖師 |

よねがはまのそし |

大山詣り(青圓生04:01) など 12件1題 (東京12件) |

横須賀市深田台10 |

猿海山龍本寺.高台にある.房州を船で出発した日蓮上人が難船し最初に上陸したのが猿島.そして岩窟にこもって説法を始めた.その草庵,御浦法華堂のあとが龍本寺.だから,金沢八景を見物した「大山詣り」の一行が,米ヶ浜の祖師へ参拝しようとするのは船でなければならない.

"舟へ乗って、米ヶ浜のお祖師さまへお詣りしようてえやつがあるんだ"(大山詣り) |

米ヶ浜のお祖師さま |

|

2023 |

| 浦賀 |

うらが |

長崎の赤飯(青圓生04:07) など 11件10題 (圓朝2件, 東京9件) |

横須賀市浦賀町あたり |

落語では,黒船来航の挿話で使われることも多い.久里浜7のペリー記念公園に,"泰平の眠りをさます上喜撰たった四杯で夜も寝られず"の狂歌碑がある.

"海上を通るには浦賀に関所というものがある"(長崎の赤飯) |

黒船来航狂歌碑 |

|

2009 |

| 浦賀:奉行所 |

ぶぎょうしょ |

お楠物語(柳家小満ん口演用「てきすと」 32, てきすとの会 (2018))など |

横須賀市西浦賀町5 |

浦賀の奉行所は,西浦賀の内陸部にあった.海には見張りを行う番所があり,ここでは政務や裁判を行った.跡地は,四角い敷地を囲う堀と,小さな説明板しか残っていない.圓朝作品の"陣屋"も奉行所で統一した.奉行所の模型は,浦賀文化センターに展示してある.

"下岡蓮杖さんも、浦賀奉行所の足軽として少々係わっております"(お楠物語) |

浦賀奉行所模型 |

|

2020 |

| 浦和 |

うらわ |

ちきり伊勢屋(騒人名作01:02) 1件1題 (東京1件) |

- |

"浦和"として出てくるが,浦賀の誤植か.

"相州の浦和に元置いた乳母の家があるから"(ちきり伊勢屋) |

|

|

|

| 久里浜 |

くりはま |

お楠物語 (初稿)(柳家小満ん口演用「てきすと」 32, てきすとの会 (2018)) |

横須賀市久里浜 |

嘉永6年,アメリカ大統領フィルモアの国書を携えてやってきたペリーが上陸した地.ペリー記念館では,ペリー提督の胸像が出迎えてくれる.

"浦賀奉行の指示で久里浜沖への移動を求めました"(お楠物語 (初稿)) |

マシュー・ペリー像 |

|

2009 |

| 三浦 |

みうら |

長屋の花見(講古典長屋:01) など 3件3題 (圓朝2件, 東京1件) |

三浦市 |

用例は,花見に持っていった漬物の大根の産地.三浦大根は,中ほどがふくれており,まさに大根足の形をしている.煮物に最適な大根だが,青首大根に押されている.「厄払い」の三浦の大助(享年106)の墓は横須賀市大矢部の満昌寺の裏山.五輪塔,宝篋印塔,板碑がならんでいる.本当のところは,89歳でなくなった三浦大介義明の十七回忌に通算で106歳としたという.東方朔は九千歳.

"あっしゃア、どっちかえと、三浦のほうが好きでして"(長屋の花見) |

伝三浦大介義明墓 |

|

2009 |

| 三崎 |

みさき |

三方一両損(三一談志5:08) など 8件5題 (圓朝1件, 東京7件) |

三浦市 |

三崎のタイの用例.今は,三崎漁港といえばマグロ.京急に乗っていると,みさきまぐろきっぷを持ってマグロを食べに行く客を見かけることも多い.

"鯛の塩焼だ。三崎の本場"(三方一両損) |

三崎のマグロ像 |

|

2000 |

| 三浦三崎 |

みうらみさき |

木火土金水(講明治大正6:23) など 3件3題 (圓朝1件, 東京2件) |

三浦市 |

三浦三崎と三浦岬の用例があり,各項目をまとめきれなかった.

"上総、房州、三浦三崎、あっち、こっち、ほうぼうで獲れるから、ほうぼうよ"(木火土金水) |

|

|

|

| 三浦岬 |

みうらみさき |

龍の都(講明治大正4:64) など 2件2題 (東京2件) |

三浦市 |

三浦三崎か三浦岬か,音だけでは区別できない.

"これから銚子をかえて、長え目と三島三浦岬としなせえ"(龍の都) |

三浦半島 |

|

2017 |

| 逗子 |

ずし |

夜店風景(講昭和戦前4:29) など 5件4題 (東京3件, 上方2件) |

逗子市 |

徳富蘆花の「不如帰」のからくり."三府の一の東京で……その名も片岡浪子嬢……早く帰って頂戴と……啼いて血を吐く不如帰♪".「天王寺詣り」にも出てくるのでは.不如歸碑は,次項の不動堂の真下,ぬめっとした逗子の海中に立っている.

"肺結核が第三期になると、遂に逗子の海岸武男と浪子"(夜店風景) |

不如歸碑 |

|

2020 |

| 逗子:不動堂 |

ふどうどう |

海岸劇場(新作落語十八番, 三芳屋 (1919)) |

逗子市新宿5 |

徳冨蘆花の「不如帰」の舞台である不動堂は,ヒロインの名をとって,浪子不動と呼ばれている.ここで野外演劇を演じる戦前の新作落語がある.草むらに陣取った観客は蚊に食われ,たまらず「不如帰」のセリフを叫ぶ.早く帰してちょうだいな.

"不動堂の処へ来たらう、武男と浪子だよ"(海岸劇場) |

浪子不動 |

|

2020 |

| 鎌倉 |

かまくら |

鰍沢(集英圓生2:05) など 78件51題 (圓朝9件, 東京64件, 上方5件) |

鎌倉市 |

鎌倉幕府跡は,頼朝邸敷地を基盤とする大蔵幕府をはじめ,3ヶ所あるという.こちらは,バス停岐れ道のすぐ北,清泉小学校の廉に立っている.源頼朝墓も近くにある.

"当時文化の中心地でございます鎌倉へ出て、これから辻説法というものをいたしました"(鰍沢) |

大蔵幕府舊蹟碑 |

|

2010 |

| 谷七郷 |

やつしちごう |

春雨宿(国書レコード:23) 1件1題 (東京1件) |

鎌倉市 |

芝居の文句.鎌倉は十一の谷に囲まれた七つの郷.谷七郷(やつしちごう)は食いつめても,面(つら)にうけたる看板の傷がもっけの幸いに(玄冶店).

"よんどころなく鎌倉の、やつすつごうは食いつめても、面に受けたるかぬばぬの"(春雨宿) |

|

|

|

| 瑞泉寺:碑 |

ひ |

穴泥(柳家小満ん口演用「てきすと」 6, てきすとの会 (2015)) |

鎌倉市二階堂710 |

臨済宗瑞泉寺は,鎌倉時代の名僧,夢窓疎石の開山.拝観有料.碑とあるのは,山崎方代(ほうだい)の歌碑のこと.手の平に豆腐をのせていそいそといつもの角を曲がりて帰る.暮れの金に詰まった「穴泥」の親父は,豆腐の角で頭をぶつけて死のうとする.

"この歌は、瑞泉寺の道の辺に、碑に成っておりまして、歩きながら嬉しくなって参ります"(穴泥) |

山崎方代歌碑 |

|

2017 |

| 滑川 |

なめりかわ |

阿武松(青圓生08:05) など 4件2題 (東京4件) |

鎌倉市小町3 |

松明を灯して滑川に落とした銭を探した青砥藤綱.この逸話の舞台は東勝寺橋あたりと言われる.橋際に鎌倉町青年団がたてた青砥藤綱旧蹟碑がある.

"昔、青砥左衛門尉藤綱という人は、三文の銭を滑川へ落としたのを、松明をつけて拾わしたという"(阿武松) |

東勝寺橋より望む滑川 |

|

2006 |

| 荏柄の天神 |

えがらのてんじん |

懸軸披露(落語の根本, 寧静館 (1893)) |

鎌倉市二階堂74 |

大阪で出版された『落語の根本』に,「懸軸披露」という小品が載っている.巳年にちなんで,江ノ島鎌倉へ旅行しようと話していると,掛けていた軸から弁天様が抜け出してしゃべりだすというストーリー.ここに,40ヶ所近い鎌倉名所が名前だけ出てくる.すべてを訪問しきれないので,選り取りで紹介する.荏柄天神の創建は,平安時代にさかのぼる.長治元(1104)年,雷雨とともに天神の絵像が降りてきたことから,この像を祀ったことが縁起になる.絵像を埋めたのが門右手のイチョウの古木だという.鎌倉幕府の鬼門守護として崇敬された.境内は国史跡で,本殿は重文に指定されている.ここから東へ進めば,朝比奈切通しを越えて金沢へ至る.

"荏柄の天神からズッと金沢口"(懸軸披露) |

荏柄天神 |

|

2020 |

| 若宮口 |

わかみやぐち |

浄瑠璃息子(阪大上方09:1) 1件1題 (上方1件) |

鎌倉市 |

若宮大路のどちらかの端のことか.若宮大路の真ん中を貫く段葛は二の鳥居まで復元された.

"若宮口の戦場より一文字にとって返す"(浄瑠璃息子) |

若宮通り段葛碑 |

|

2013 |

| 鶴岡八幡宮 |

つるがおかはちまんぐう |

二段目(講明治大正7:01) など 16件12題 (圓朝2件, 東京14件) |

鎌倉市雪ノ下2 |

鎌倉を代表する神社.忠臣蔵の大序はここを舞台とする.写真は三代将軍実朝暗殺のため公暁が隠れた銀杏.800年前でもでかかったのね.と書いたら,2010年3月に自然に根本から倒れてしまった.

"管領足利佐兵衛督直義公、鶴ヶ岡御造営ゆえこの鎌倉へ御下向"(二段目) |

鶴岡八幡宮公暁隠れ銀杏 |

|

2003 |

| 妙隆寺 |

みょうりゅうじ |

妙法蓮華経(文芸倶楽部, 27(9) (1921)) |

鎌倉市小町2-17 |

『文芸倶楽部』に載っている「妙法蓮華経」(法華長屋)の枕に,20ヶ所あまりの鎌倉にある日蓮宗の古跡名所が出てくる.すべて載せるとバランスが悪くなるので,選り取りで紹介する.日蓮宗叡昌山妙隆寺は,日蓮霊跡ではなく,時代が下がって室町時代のもの.第2代の日親上人(速記の日真は誤り)は,寒中をいとわず,本堂右手の池に浸かって苦行した.のちに,将軍足利義教に諫言し,舌を切られるなど数々の責め苦を受けた.灼熱の鍋をかぶらされたことから,鍋かぶりの上人と呼ばれるようになった.池の右手には,日親上人の座像が安置されている.

"又は鍋かぶり、日真様の古跡妙隆寺"(妙法蓮華経) |

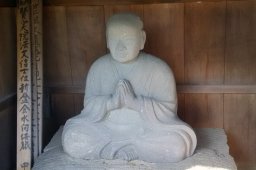

妙隆寺日親像 |

|

2020 |

| 松葉ヶ谷 |

まつばがやつ |

鰍沢(青圓生08:07) など 3件2題 (圓朝1件, 東京2件) |

鎌倉市大町4 |

「鰍沢」に出てくる松葉谷の御難の用例がほとんど.夜襲された日蓮が裏山を伝って逃げた地.安国論寺(大町4-4)と妙法寺(大町4-7)が松葉谷の候補地で,安国論寺には南面窟と呼ばれる洞窟がある.妙法寺には,苔の石段の奥に,松葉谷御小庵趾の碑が立つ敷地がある.いずれの寺も拝観有料.

"あるとき松葉ヶ谷の草庵で説法をしておりますところへ、鎌倉からおおぜい役人がまいりまして"(鰍沢) |

松葉谷小庵趾 |

|

1998 |

| 安国寺:御笠の松 |

みかさのまつ |

妙法蓮華経(文芸倶楽部, 27(9) (1921)) |

鎌倉市大町4-4 |

安国寺とあるのは,もちろん安国論寺のこと.日蓮が立正安国論を執筆した寺で,御小庵が再建されている.御笠の松とあるのは,山門向かって左手にあった御傘松のことで,いまも小ぶりの松が植えられている.枯れた御傘松の幹は,日朗上人荼毘所の堂内に保存されている.

"この安国寺の門前に御笠の松"(妙法蓮華経) |

御傘松 |

|

2020 |

| お猿畑 |

おさるばたけ |

妙法蓮華経(文芸倶楽部, 27(9) (1921)) |

逗子市久木9 |

白猿に導かれ松葉ヶ谷から裏山づたいに命からがら逃げついた地が,現在のお猿畠,妙性寺になる.山上の洞窟にかくれていると,白猿が食べ物を運んできてくれたと伝える.猿畠山の山門の額にも2匹の猿が飾られていた.松葉ヶ谷からの山道は現在は通れないが,古道である名越切通しを通って,山上の霊窟まで行くことができる.ただし,逗子方面への山門は夜間は閉鎖される.

"四条金吾の庵室、お猿畑、安国寺"(妙法蓮華経) |

法性寺山門 |

|

2020 |

| 光明寺 |

こうみょういん |

鈴振り(弘文志ん生3:20) など 3件2題 (東京2件, 上方1件) |

鎌倉市材木座6 |

十八檀林の一つ.浄土宗関東総本山 天照山蓮華院光明寺.増上寺に次ぐ地位の大寺.

"鎌倉の光明寺を出て、緋の衣一枚となって"(鈴振り) |

光明寺 |

|

2010 |

| 由比ガ浜 |

ゆいがはま |

姫かたり(弘文志ん生1:14) など 9件5題 (東京9件) |

鎌倉市由比ガ浜4あたり |

髷も島田に由比ヶ浜,煙突小僧煤之助,となると「湯屋番」のセリフ.

"とんだ弁天小僧だ、なァ、髷も島田に由井ヶ浜"ッて(姫かたり) |

由比ガ浜を望む |

|

2006 |

| 若宮 |

わかみや |

懸軸披露(落語の根本, 寧静館 (1893)) |

鎌倉市材木座1-7-9 |

「懸軸披露」には,大塔,護摩堂,若宮の社,薬師堂と,鶴岡八幡宮境内にあった4つの建物が出てくる.いずれも明治の廃仏毀釈の際に壊されて,古い絵図で当時の様子をしのぶしかない."今の若宮"とあるのは,横須賀線の線路際,材木座にある由比若宮(元鶴岡八幡宮)のこと.小さい境内地ながら,鶴岡八幡の旧地を示す重要なもの.前九年の役に臨んだ源頼義・義家親子だが,戦勝を謝して頼義公が石清水八幡宮を勧請した.写真にも写っているように,義家公旗立松の切り株がある.その後,源頼朝が現在地に社殿を移した.

"源の義家朝臣これを修理せられたのが今の若宮で御ざりますナア"(懸軸披露) |

元鶴岡八幡宮 |

|

2020 |

| 三ツ橋 |

みつはし |

転宅(騒人名作03:12) など 2件1題 (東京2件) |

鎌倉市 |

三橋(みつはし)旅館.長谷寺そばにあった高級旅館.「転宅」の妄想の場面に出てくる.長谷寺下の交差点に三橋という名の橋の欄干が片側だけ残っている.

"宿屋はどこがよかろう。やっぱり三ツ橋がいいねえ"(転宅) |

三橋 |

|

2010 |

| 鎌倉:大仏 |

だいぶつ |

豆三粒(化かされ侍, 三月書房 (2006))など |

鎌倉市長谷4-2 |

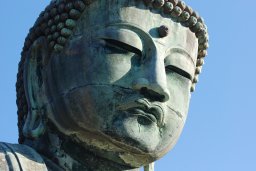

宇都宮の大仏建立を描いた新作「豆三粒」などに登場.浄土宗高徳院の本尊である露座の阿弥陀仏.国宝.拝観有料.別料金で胎内も拝観できる.美男におわすが,頬の継ぎ目が痛々しい.

"奈良や鎌倉の大仏様に次ぐ位の大きなお釈迦様だ"(豆三粒) |

鎌倉の大仏さま |

|

2010 |

| 日朗土牢 |

にちろうどろう |

妙法蓮華経(文芸倶楽部, 27(9) (1921)) |

鎌倉市長谷3-9 |

長谷の光則寺の裏山にある.立正安国論を西明寺入道時頼に進呈するように,側近の宿屋光則に依頼した.光則の屋敷が行時山光則寺になる.松葉ヶ谷法難ののち,日蓮聖人は佐渡へ配流となり,日朗上人ら5名は土牢に幽閉された.日朗を案じた日蓮は,日朗をはげまし佐渡を訪れるように手紙を書いた(土牢御書).

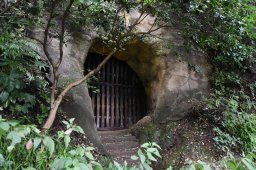

"長谷にありまするのが日朗上人の土の牢、四条金吾の庵室"(妙法蓮華経) |

日朗上人土牢 |

|

2020 |

| 四条金吾の庵室 |

しじょうきんごのあんしつ |

妙法蓮華経(文芸倶楽部, 27(9) (1921)) |

鎌倉市長谷2-15 |

日蓮宗収玄寺.四条金吾頼基は,鎌倉武士で四大檀越の一人.龍の口の刑場へ引かれるとの急報を受けて,四条金吾兄弟は日蓮が乗せられた馬にとりつき,ともに死のうと申し出た.しかし,日蓮は法華経のために命を捨てることをいさめ,後事を託した.文政年間,四条金吾の住居跡に収玄庵が設立された.小さな寺の庭には,巨大な四条金吾邸址の碑が立っている.東郷平八郎元帥の筆になる.

"四条金吾の庵室、お猿畑、安国寺"(妙法蓮華経) |

四条金吾邸址碑 |

|

2020 |

| 権五郎景正の古跡 |

ごんごろうかげまさのこせき |

懸軸披露(落語の根本, 寧静館 (1893)) |

鎌倉市坂ノ下4-9 |

権五郎景正の古跡とは,御霊神社のこと.平景正は,後三年の役に出陣し,左眼を射られながらも奮闘した.歌舞伎「暫」の主人公.鎌倉権五郎は,御霊信仰と結びついて,御霊神社に祀られている.境内には,権五郎の手玉石や,樹齢350年のタブノキなどの見どころがある.

"権五郎景正の古跡、はせの観音"(懸軸披露) |

御霊神社のタブノキ |

|

2016 |

| 袈裟掛の松 |

けさかけのまつ |

妙法蓮華経(文芸倶楽部, 27(9) (1921)) |

鎌倉市稲村ガ崎1-12 |

松葉ヶ谷で捕縛された日蓮聖人は,由比ヶ浜から極楽寺坂に出て,七里ヶ浜をとおって龍の口の刑場に引かれていった.その途中,針磨橋を過ぎたところで,路傍の松に袈裟をかけた.稲村ヶ崎駅から数分あるいた道沿いに,御袈裟懸松の碑と若木の松が植えられている.文永8年9月12日と彫られているのが,龍の口御難の日.

"或は袈裟掛の松、雨乞の御祖師様、これを一名田辺の御祖師様"(妙法蓮華経) |

日蓮袈裟懸松 |

|

2020 |

| 七里ヶ浜 |

しちりがはま |

難題話(講明治大正5:46) など 2件2題 (東京2件) |

鎌倉市七里ガ浜あたり |

稲村ヶ崎の公園には,七里ヶ浜でのボート遭難の碑がある.歌は「真白き富士の嶺」.鎌倉攻めに際し,新田義貞が潮干を祈り,太刀を投げ入れたのもここ.こちらは暗い唱歌を思い出す.改めて調べところ,芳賀矢一作詞の「鎌倉」という題だった."七里が浜のいそ伝ひ 稲村崎 名将の剣投ぜし古戦場".

"鎌倉の七里が浜か、ないしは由井が浜へでも着することといたさば、人目を避けるに屈竟"(難題話) |

七里ガ浜 |

|

1999 |

| 雨乞の御祖師様 |

あまごいのおそしさま |

妙法蓮華経(文芸倶楽部, 27(9) (1921)) |

鎌倉市坂ノ下4-9 |

雨乞の御祖師様は,現在の霊光寺のあたりとされる.明治時代に,享保年間の銘がある日蓮大菩薩祈雨之旧蹟地の碑が出土したことから,この地に寺が建立された.文永8(1271)年,執権の北条時宗が雨乞いを命じたところ,真言宗忍性は失敗したが,日蓮聖人はみごと雨を降らせた.雨乞いを行った龍池が,田辺ヶ池になるという.池を見下ろす高台に日蓮像が立っている.その後,日蓮聖人は,龍の口の御難のあと,佐渡に流される.

"或は袈裟掛の松、雨乞の御祖師様、これを一名田辺の御祖師様"(妙法蓮華経) |

田辺ヶ池 |

|

2020 |

| 腰越 |

こしごえ |

瘤弁慶(三一上方2:28) など 3件2題 (東京1件, 上方2件) |

鎌倉市腰越 |

平家を追討した義経が鎌倉に戻る直前で足止めされ,弁明の腰越状を書く.満福寺では,弁慶筆の腰越状下書が拝観できる(有料).

"頼朝、義経不和となり、腰越より追返され"(瘤弁慶) |

満福寺 |

|

2006 |

| 龍の口 |

たつのくち |

義龍(講小勝:19) など 4件3題 (圓朝1件, 東京3件) |

藤沢市片瀬3 |

龍ノ口の法難.文永8年,夜間,龍の口にひかれた日蓮聖人だが,これを斬ろうとした時,雷鳴鳴りわたり,振り上げた太刀が折れたという.龍ノ口刑場あとは,龍口寺となっており,日蓮土牢もある.

"とうとう龍の口でもって断罪を行われるという刹那に、雷様が鳴ってきて日蓮様を斬ろうとした刀が三つに折れた"(義龍) |

龍口寺土牢 |

|

2006 |

| 江の島 |

えのしま |

無筆の女房(講明治大正3:19) など 42件24題 (圓朝6件, 東京36件) |

藤沢市江の島 |

砂嘴でつながる陸繋島は古くからの観光名所.島のてっぺんにぴょこんと飛び出た江の島タワーは目障りだったが,継ぎはぎした板張りは味があった.2003年リニューアルされた.まだ江の島エスカーがある.

"江の島から鎌倉を見物して箱根の湯治場へ参りまして"(無筆の女房) |

江の島タワー |

|

2001 |

| 江の島:弁天 |

べんてん |

嫁ちがい(講昭和戦前1:21) など 3件3題 (東京3件) |

藤沢市江の島2 |

江島神社には,奥津宮の多紀理比賣命,中津宮の市寸島比賣命,辺津宮の田寸津比賣命の三神を祀る.世に江の島の弁天と言い習わされている.特に有名なのは,裸弁天として知られる妙音弁財天で,20世紀最大の魔術師アレイスター・クロウリーが絶賞した.拝観有料.今は肝心な部分は綿で隠されている.奥津宮の八方睨みの亀は酒井抱一の筆になる(展示は複製).

"こちらは江の島に不忍、箕面の弁財天"(嫁ちがい) |

奥津宮八方睨みの亀 |

|

2023 |

| 江の島:上の宮 |

かみのみや |

弁天小僧(講田河水泡:08) 1件1題 (東京1件) |

藤沢市江の島2 |

歌舞伎,「弁天娘女男白浪 浜松屋のゆすり」のせりふ.以前を言やぁ江ノ島で,年季勤めの稚児が淵,百味講で散らす蒔銭を,あてに小皿の一文字,百が二百と賽銭の,くすね銭せえ段々に,悪事はのぼる上の宮,岩本院で講中の,枕捜しも度重なり…….中津宮のこと.元禄三年銘のある写真の水盤のほかに,市村座・中村座が寄進した燈籠などもある.

"悪事はのぼるかみの宮、岩本院の講中の枕さがしも度かさなり"(弁天小僧) |

上之宮銘の水盤 |

|

2023 |

| 江の島:奥の院 |

おくのいん |

転宅(三一演藝画報復刻:02) 1件1題 (東京1件) |

藤沢市江の島 |

奥津宮のことか,はたまた岩屋のことか.奥津宮の鳥居は,養和2(1182)年,源頼朝の奉納にかかる.

"江の島へ行っても奥の院へ参詣する時は別々だよ、縁が切れるから"(転宅) |

奥津宮奉納鳥居 |

|

2023 |

| 稚児が淵 |

ちごがふち |

弁天小僧(講田河水泡:08) 1件1題 (東京1件) |

藤沢市江の島2 |

江の島を山越えし,階段をおりてすぐの岸.週末には大橋から渡船が出るので,山越えをしなくてすむ.

"以前をいやあ江の島で、年季勤めの稚児ガ淵"(弁天小僧) |

稚児ヶ淵 |

|

2001 |

| 岩本楼 |

いわもとろう |

転宅(騒人名作03:12) 1件1題 (東京1件) |

藤沢市江の島2 |

岩本院あらため,旅館岩本楼として営業中.洞窟風呂とローマ風呂が名物.

"恵比寿屋か岩本楼へ泊まって、それから藤沢へ行こう"(転宅) |

岩本楼 |

|

2023 |

| 岩本院 |

いわもといん |

湯屋番(旺文小さん2:02) など 7件4題 (東京7件) |

藤沢市江の島2 |

現 岩本楼.岩屋本宮と奥津宮の別当だった.弁天小僧菊之助は,岩本院の稚児あがりとの設定.写真に見えるのがローマ風呂.

"岩本院の稚児あがり、ふだん着なれし振袖から、髷も島田に由比ヶ浜"(湯屋番) |

岩本院跡 |

|

2023 |

| 恵比寿屋 |

えびすや |

転宅(騒人名作03:12) 1件1題 (東京1件) |

藤沢市江の島1 |

江ノ島参道入口近く.旅館として営業中.

"恵比寿屋か岩本楼へ泊まって、それから藤沢へ行こう"(転宅) |

恵比寿屋 |

|

2023 |

| 扇ヶ谷 |

おうぎがやつ |

三井の大黒(立名人名演05:13) 1件1題 (東京1件) |

鎌倉市扇が谷 |

鎌倉の谷の一つ.碑の先の化粧坂は人専用の急坂.ここにも鎌倉町青年団のたてた碑がある.

"相州扇ヶ谷の住人で運慶という人が彫りました恵比寿で"(三井の大黒) |

化粧坂 |

|

2006 |

| 東慶寺 |

とうけいじ |

大山詣り(柳家小満ん口演用「てきすと」 1, てきすとの会 (2015))など |

鎌倉市山ノ内1367 |

臨済宗松岡山東慶寺.鎌倉の縁切り寺.離婚を望む女性が,この寺に駆け込んだ."尼寺"の用例も多く,開山の北条時宗夫人から,男子禁制の尼寺だった.今は,花の寺として知られる.拝観有料.

"尼ァ集めて百万遍だなンて、鎌倉の東慶寺のご出張かなあ"(大山詣り) |

東慶寺山門 |

|

2016 |

| 建長寺 |

けんちょうじ |

通夜の饒舌(講明治大正5:61) など 3件3題 (東京3件) |

鎌倉市山ノ内 |

鎌倉五山第一位.臨済宗大本山巨福山建長寺.拝観有料.ハイキングコースの出口にもなっている.

"仏門に入ッて、禅学を学んだ……デ、鎌倉の建長寺とかで修業をして"(通夜の饒舌) |

建長寺三解脱門 |

|

2022 |

| 建長寺:半僧坊 |

はんそうぼう |

河村瑞賢(にっかつ談志:5) 1件1題 (東京1件) |

鎌倉市山ノ内 |

建長寺奥の山上にある建長寺の鎮守.明治になって勧請された.天狗が迎えてくれる.静岡から半僧坊を勧請した.ご祈祷もしてくれる.

"本堂に向って左手の裏山に在ります半僧坊へ参る道を進むこと一町"(河村瑞賢) |

半僧坊 |

|

2022 |

| 河村瑞賢の墓 |

かわむらずいけんのはか |

河村瑞賢(にっかつ談志:5) 1件1題 (東京1件) |

鎌倉市山ノ内 |

左が河村瑞賢,右が子の通顕の墓.建長寺半僧坊手前を左に入って登ったところにある.

"その墓は鎌倉建長寺の境内にございます"(河村瑞賢) |

河村瑞賢墓 |

|

2022 |

| 鎌倉山 |

かまくらやま |

素人茶番(講明治大正3:50) など 15件5題 (東京15件) |

鎌倉市 |

今の鎌倉山は大仏の西側,日本最初の分譲別荘地.桜の名所,そしてハム,蕎麦,ケーキ.非人の権平,宝蔵から奪い取ったる柚味噌の曲物(一分茶番).鎌倉山交差点に立つ標柱をよく見ると,開発者の菅原通斎の名が読み取れる.

"鎌倉山の非人権平という役をするんだ"(素人茶番) |

鎌倉山交差点 |

|

2006 |

| 大船 |

おおふな |

俥屋(講談志02:10) など 8件6題 (東京8件) |

鎌倉市大船 |

大船のシンボルと言える半身の観音像.拝観有料.なぜか参道にはビルマ人の奉納燈籠がならぶ.

"安心してください。大船に行くつもりで……"(俥屋) |

大船観音 |

|

2006 |

| 大船撮影所 |

おおふなさつえいじょ |

社員旅行(芳賀歌奴:10) 1件1題 (東京1件) |

鎌倉市大船6 |

松竹大船撮影所.鎌倉シネワールド(ママ,「怪獣忠臣蔵」,快楽亭ブラックの放送禁止落語大全,洋泉社(2006))は,その敷地の一部を利用したテーマパーク(1995~1998).撮影所は2000年に閉鎖し,松竹ショッピングセンターと鎌倉女子大となる.

"蒲田とか向島なんつうとこに撮影所があったんだが(中略)大船の方さ持ってっちまった"(社員旅行) |

タイルのモニュメント |

|

2003 |

| 藤沢 |

ふじさわ |

大山詣り(柳家小三治の落語1, 小学館(2007)) など 42件20題 (圓朝4件, 東京38件) |

藤沢市 |

東海道藤沢宿.「城木屋」では,首を横に"藤沢"の.「大山詣り」の精進落としは,藤沢宿か神奈川宿になる.

"お山はともかくね、帰りがけ、この前なんざ、おめえ、藤沢寄ってよ、いい女郎にぶち当たったよ"(大山詣り) |

藤沢宿遊女墓 |

|

1999 |

| 藤沢:本陣 |

ほんじん |

竹の水仙(青小さん1:12) など 3件1題 (東京3件) |

藤沢市藤沢1-3 |

藤沢宿本陣があったことを示すのは,この標柱のみ.

"大黒屋金兵衛に本陣まで出向くよう、というお使いでございます"(竹の水仙) |

蒔田本陣跡 |

|

1999 |

| 藤沢:遊行寺 |

ゆぎょうじ |

鈴振り(弘文志ん生3:20) など 7件4題 (圓朝1件, 東京6件) |

藤沢市西富1 |

時宗総本山清浄光寺.本山をまかせる後継者を「鈴振り」の儀式で探す.この本堂に若い僧が集まって,鈴がチリリン.境内の奥には,この試練をくぐり抜けた歴代の遊行上人の墓と,それにならんで「木乃伊取り」にも出てくる照手姫と小栗判官の墓がある.

"遊行寺の住職はてえと大僧正の位があって、遊行派と言いまして"(鈴振り) |

遊行寺本堂 |

|

2003 |

| 藤沢:義行寺 |

ぎぎょうじ |

鈴を振り切った高僧(講つばめ艶笑:02) など 2件1題 (東京2件) |

藤沢市:架空 |

用例のほかのもう1件は,このヨタをそのまま書き写している.実際は遊行寺が舞台.

"相州藤沢の宿に、義行派の総本山、義行寺というのがございまして(中略)なんて、うそだか本当だか分からないことを言っておいて"(鈴をふり切った高僧) |

|

|

|

| 藤沢:遊行寺坂 |

ゆぎょうじざか |

貞女の仇討(新百千鳥, 7-12 (1896)) |

藤沢市 |

「貞女の仇討」は,三遊亭花遊名義の人情噺.噺の中で,江戸と小田原を行き来する.遊行寺坂は,前項の遊行寺横を登る坂で,東海道にあたる.むしろ,正月の箱根駅伝の復路で,選手がこの坂を登って行くシーンで記憶に残っている.

"到頭藤沢の遊行寺の坂を越えまして松並樹へ掛かりますると"(貞女の仇討) |

遊行寺坂 |

|

2015 |

| 境川 |

さかいがわ |

鈴を振り切った高僧(講つばめ艶笑:02) 1件1題 (東京1件) |

藤沢市 |

演題名は奇抜だが,内容は「鈴振り」.遊行寺門前を流れる.河川改修の結果,深く四角い河道となっていた.

"門前に流れる境川に身を沈め、死して釈尊の法罰を受けんっ!"(鈴を振り切った高僧) |

遊行寺橋 |

|

2003 |

| 藤沢:脳病院 |

のうびょういん |

気狂い同士(新風金語楼2:24) 1件1題 (東京1件) |

藤沢市小塚 |

1931年鎌倉脳病院として設立.現 清心会藤沢病院.敷地内では患者が療養,作業しているようなので訪問には配慮を.

"松沢病院を出て藤沢の脳病院で十七から"(気狂い同士) |

藤沢病院 |

|

2003 |

| 羽鳥 |

はとり |

慶安太平記(三一談志2:11) 1件1題 (東京1件) |

藤沢市羽鳥 |

大山街道.特に見るべき点は見つからなかった.

"羽鳥に掛かってくると、右が大山街道、左が南郷の松原で"(慶安太平記) |

羽鳥交差点 |

|

1997 |

| 大山街道 |

おおやまかいどう |

慶安太平記(三一談志2:11) 1件1題 (東京1件) |

藤沢市 |

藤沢市四谷から伊勢原へ抜ける.城南1-1の角に建つ2本の大山道標には,延宝4(1676)年と万治4(1662)年の銘がある.

"羽鳥に掛かってくると、右が大山街道、左が南郷の松原で"(慶安太平記) |

大山道道標 |

|

1997 |

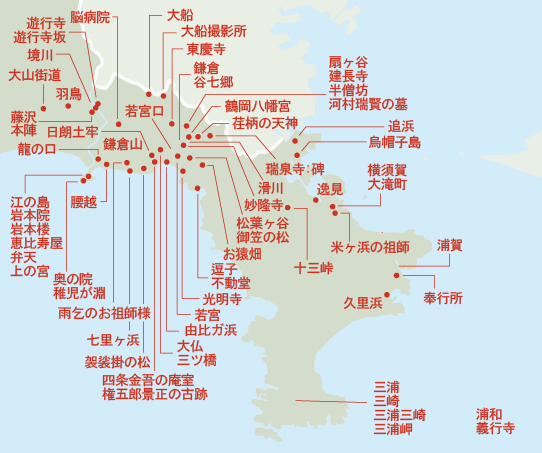

神奈川県

神奈川県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜