| 地点名 |

出典と登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 東金井村 |

ひがしかないむら |

上野 |

太田市東金井 |

圓朝は北西方向へ道をしばらく取り違えて,桐生方向へ向かっている.もう少し行くと曹源寺のさざえ堂に出た.東金井交差点では,ガスボンベでつくったキャラクターこけしが青少年になにごとかを訴えていた.

"道を踏みちがひ 十町余 足を労したり。やうやう東金井村"(上野下野道の記) |

東金井交差点 |

|

2023 |

| 植木野村 |

うえきのむら |

上野 |

太田市植木野 |

岩波版の表記は,槙木野村(まきのむら).道を東へ取り直して植木野へ入る.上州名物の雷と空っ風.雷除けと豊作を祈願したのだろう.写真にある"震為雷"は,易の卦の一つ."艮為山"ならば,「御神酒徳利」の卦になる.

"東金井村より植木野村、大町村に休む"(上野下野道の記) |

植木野雷電神社 |

|

2023 |

| 大町村 |

おおまちむら |

上野 |

栃木県足利市南大町あたり |

ここから栃木県に入る.以後,地点名の栃木県は省略.芋森神明には,おなじみ弘法の石芋伝説が伝わる.弘法大師像は天保11(1840)年の作.弘法の池には,天然記念物に指定されたニホンカワモズクが自生する.日本では見つかったことのない珍しい種だという.

"東金井村より植木野村、大町村に休む"(上野下野道の記) |

芋森神明弘法の池 |

|

2023 |

| 仮宿村 |

かりやどむら |

上野 |

足利市借宿町 |

渡良瀬川手前.円満寺の女人庚申塔には,梁田郡借宿村の文字が見られる.

"太田より一里半 借宿村より市場村"(上野下野道の記) |

女人庚申塔 |

|

2023 |

| 市場村 |

いちばむら |

上野 |

群馬県太田市市場 |

借宿の手前で,ちょっとだけ群馬県に属する市場村を通る.鎌倉期の館門前の市場に由来するという.琴平神社わきにある市場の大榎は,高さ23m,樹齢500年の巨木.榎と呼んでいるが,ケヤキの木.

"借宿村より市場村 左桐生 右足利 別道あり"(上野下野道の記) |

市場の大榎 |

|

2024 |

| 渡良瀬川 |

わたらせがわ |

伊香保, 上野 全1件1題 |

足利市あたり |

圓朝の旅の時は,まだ渡し船だった.1902年にはじめて架橋され,渡良瀬橋と名づけられた.1993年には,「渡良瀬橋」という楽曲(作詞:森高千里,作曲:斉藤英夫)が発表されている.

"堤に登り渡良瀬川を渡り足利町に入り"(上野下野道の記) |

渡良瀬橋 |

|

2024 |

| 足利町 |

あしかがまち |

伊香保, 蝦夷錦, 孝子 など (他 東京3件) 全8件7題 |

足利市 |

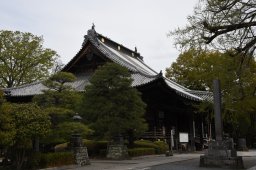

日本最古の学校である足利学校.室町時代に関東管領の上杉憲実が蔵書を充実した.学校門は,寛文8(1668)年の建.足利学校は国史跡,図書類は国宝に指定されている.見学有料.

"堤に登り渡良瀬川を渡り足利町に入り"(上野下野道の記) |

足利学校 |

|

2008 |

| 栄町 |

さかえちょう |

伊香保, 上野 全1件1題 |

足利市栄町 |

圓朝は栄町の知人原田与左衛門宅を訪ねる.原田氏は足利銀行の創業者という.写真の別れの辻には,次のような伝説が伝わる.平安時代,足利から筑紫に流された藤原家綱が,天皇の前で相撲に勝ち,足利に戻ることができた.このとき持ち帰った天神像を天神社に祀ったという.学問,和歌の神の菅原道真から和歌の辻だったものが,いつのことか別れの辻と呼ばれるようになった.別れを嫌って,婚礼の行列はここを通らない.

"栄町五十一番 原田与左衛門方へ尋ね往けば"(上野下野道の記) |

栄町別れの辻 |

|

2024 |

| 法恩寺 |

ほうおんじ |

上野 |

足利市緑町1 |

臨済宗多宝山福厳寺(ふくごんじ).寿永元(1182)年に創建された古刹.足利義兼夫人の時子(北条政子の妹)が,変成男子の修法によって男子誕生を観音像に祈願した.この子安観音が,足利三十三観音の第八番として祀られている.この寺の前の細道を登ると二重坂に出るので,福厳寺で間違いない.

"多宝山 法恩寺前の坂を登れば 前名二重坂"(上野下野道の記) |

多宝山福厳寺 |

|

2024 |

| 二重坂 |

にじゅうざか |

上野 |

足利市今福町 |

岩波版のルビは,ふたゑざか.通7丁目の山裾から切れ込む道.足利開鑿二重阪路之碑がある.栃木県令に二重坂の険路を切り開くよう建議した結果,幅4間長さ70間の切通しが完成した.1878(明治11)年に建てられた.

"前名二重坂 桐生に通ふ道"(上野下野道の記) |

足利開鑿二重阪路之碑 |

|

2024 |

| 切通し新道 |

きりどおししんどう |

上野 |

足利市今福町 |

現在の足利−桐生道の深い切通しではなく,二重坂の切り通し.今は切り通しから先は人しか通れない坂道のため,忘れられたような場所になっている.今の深い切通しが掘られなければ,まっすぐ今福の集会所の方に抜けられた便利な道だったのだろう.

"切通し新道に出る。石の地蔵塚あり"(上野下野道の記) |

二重坂の切通し |

|

2024 |

| 石の地蔵塚 |

いしのじぞうづか |

上野 |

足利市今福町 |

今の切り通しを見下ろす位置に,石の地蔵尊がある.台石には宝暦十三年の銘が見られるので,圓朝も目にしただろう.

"石の地蔵塚あり、其の側の石杭に 右大岩毘沙門へ廿八町廿四間"(上野下野道の記) |

二重坂の地蔵尊 |

|

2024 |

| 観音坂 |

かんのんざか |

上野 |

足利市通7 |

通7丁目の交番と常念寺との間を登る.坂上に子安観音が安置される.本文にある"安永二癸乙年"の観世音額が,錠のかかった観音堂内に無造作に立てかけてあるのが見えた.

"観音坂へ登る 町余 観世音と彫りたる額は 安永二閏三月 古額なり"(上野下野道の記) |

観音坂 |

|

2024 |

| 法源寺 |

ほうげんじ |

上野 |

足利市巴町 |

浄土宗帝釈山法玄寺.伝北条時子五輪塔などがある.門前に流れるのは17世紀に作られた柳原用水.

"それより 浄土宗 法源寺境内に入る"(上野下野道の記) |

法玄寺 |

|

2024 |

| 石の燈籠 |

いしのとうろう |

上野 |

足利市巴町 |

実際の棹石銘は「上野下野道の記」本文と異なる点がある."周防之産足利之住 佐々木姓古志祐庵 寛延四辛未天九月日".

"石の燈籠あり 周防之産足利の住佐々木古志祐庵□延四年九月□日数石三十二間二尺 掉石に彫りたり"(上野下野道の記) |

法玄寺燈籠 |

|

2004 |

| 雪輪小路 |

ゆきわこうじ |

上野 |

足利市雪輪町付近 |

足利に城はなく,陣屋を構えた.陣屋の井戸が残っていた.足利戸田氏の紋が雪輪であるため町名となった.

"其の側を雪輪小路と云ふ。旧陣屋前なり"(上野下野道の記) |

陣屋跡 |

|

2024 |

| 大日堂 |

だいにちどう |

上野 |

足利市家富町 |

真言宗大日派本山鑁阿寺(ばんなじ).足利市の居館跡に建つ.本尊の大日如来を祀っている本堂(大御堂)は国宝.

"大日堂は 惣鎮守なり 祭日は九月廿八日"(上野下野道の記) |

鑁阿寺大御堂 |

|

2024 |

| −経路外− |

| 大岩毘沙門 |

おおいわびしゃもん |

上野 |

足利市大岩町 |

足利郊外,大岩山の頂上近くにある最勝寺.日本三毘沙門天の一つ.

"其の側の石杭に 右大岩毘沙門へ廿八町廿四間"(上野下野道の記) |

毘沙門 |

|

1999 |

| 桐生 |

きりゅう |

伊香保, 縁切榎, 多助 など (他 東京9件) 全14件10題 |

群馬県桐生市 |

絹織物の町.本町に蔵造りの町並みがわずかに残っており,重伝建に登録されている.町並みの北の外れが天満宮にあたる.

"左桐生へ四里"(上野下野道の記) |

桐生の町並み |

|

2024 |

| 大間々 |

おおまま |

上野 (他 東京1件) 全1件1題 |

群馬県みどり市大間々町大間々 |

岩波版の表記は,大真間(おおまま).渡良瀬川が深い谷を刻んでおり,高津戸峡は遊歩道や人道橋が整備されている.ながめ余興場は,臨官席も残る地方劇場.サスペンスドラマの撮影にも使われたりした.

"大間々へ六里"(上野下野道の記) |

高津戸峡 |

|

2024 |

14日目

14日目

上野下野道の記 本文

上野下野道の記 本文