| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 淀橋 |

よどばし |

らくだ(旺文小さん2:14) など 8件2題 (東京8件) |

新宿区北新宿2,西新宿5〜中央1,本町1 |

→ 北村辞典.神田川に架かる橋.橋の周辺,柏木や角筈も淀橋町にまとめられた.最近,改修されたが旧橋どおり淀の水車を模した模様がある.

"この淀橋近辺には願人坊主ってのが大勢おりまして"(らくだ) |

淀橋 |

|

2006 |

| 十二社 |

じゅうにそう |

怪談乳房榎(角川円朝1:02) 1件1題 (圓朝1件) |

新宿区西新宿2,4 |

→ 北村辞典.新宿中央公園あたり,熊野十二社権現が鎮座する.滝壺に投げ込まれた真与太郎を重信の幽霊が救う場面の十二社の滝(乳房榎)は失われたが,本水を使った歌舞伎で十二社の滝の風景が再現される.原作にない蟒三次と正介のアッと驚く早変わりが見どころ.

"十二社の入口は大樹の杉が何本となくありまして、遠くから滝の音が聞こえます"(怪談乳房榎) |

十二社神社 |

|

2008 |

| 柏木公園 |

かしわぎこうえん |

楽屋助平列伝(天下御免の極落語, 彩流社 (2004)) |

新宿区西新宿7 |

古典落語には出ない地名.三遊亭圓生(6)が住んでいたのが柏木のマンション.柏木公園は,金網で囲われ夜間は施錠されるケージデスマッチの様相.

"柏木公園という小さな公園で変な女に誘われましてね"(楽屋助平列伝) |

柏木公園 |

|

2008 |

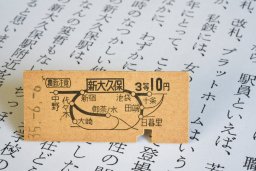

| 新大久保 |

しんおおくぼ |

我孫子宿(芳賀歌奴:09) など 8件6題 (東京8件) |

新宿区百人町あたり |

古典落語には出ない地名.戦争中に,入門前の三遊亭圓歌(3)が新大久保駅員だったことから,マクラなどに新大久保の名が何度もでてくる.現在は,韓流の飲食店,エステ店が建ちならぶコリアンタウンとして有名.江戸時代には百人組の大縄地が広がっていた.新大久保という町名はなく,百人町のうちになる.写真の背景は,圓歌(歌奴)が自伝(『ただいま授業中』わが半生の記)でつづった新大久保駅時代の文章.

"あたしみたいに変な所にすんでるやつもいるんですから。まだ「新大久保ォ」"(我孫子宿) |

新大久保駅発国鉄切符 |

|

2023 |

| モード学園 |

もーどがくえん |

としては(柳家花緑の同時代ラクゴ集, 竹書房 (2016)) |

新宿区西新宿1-7 |

高層ビル同士が会話する「としては」という新作落語に登場する新宿高層ビル群の一つ.服飾系専門学校の東京モード学園が建てたコクーンタワーに入っている.カイコのような特徴的な形をしている.

"やあやあ、これはモード学園さんも、パークタワーさんも、三井ビルさんも"(としては) |

新宿高層ビル |

|

2019 |

| 京王プラザビル |

けいおうぷらざびる |

飛ンデルジャンボハ翔ンデナイ(立円丈:15) 1件1題 (東京1件) |

新宿区西新宿2-2 |

京王プラザホテル.新宿西口高層ビルの一つ.47階建てで,1971年の竣工当時は日本一の高さをほこった.前項の新宿パークタワーやコクーンタワーに抜かれている.

"京王プラザビルと池袋のサンシャインビルの屋上に長ァーい板を渡せば滑走路になる"(飛ンデルジャンボハ翔ンデナイ) |

京王プラザホテル |

|

2008 |

| ションベン横丁 |

しょんべんよこちょう |

楽屋助平列伝(天下御免の極落語, 彩流社 (2004)) |

新宿区西新宿1-2 |

古典落語には出ない地名.新宿西口大ガード脇の路地に飲食店がひしめいており,朝からコップ酒をあおる姿がちらほら.今は,思い出横丁と称している.

"夜中に五百円持って塀を乗り越えて新宿駅西口のションベン横丁で呑んで"(楽屋助平列伝) |

思い出横丁 |

|

2009 |

| 三平ストアー |

さんぺいすとあー |

わたしは漢字(江戸風味四葉彩, 新水社(1985)) |

新宿区新宿3-22 |

古典落語には出ない地名.新宿東口,三平ビルの地下にあるスーパー.5階にはレストラン はやしや.

"おくれちゃいけないと思ってさ、新宿の三平ストアーにとびこんだら"(わたしは漢字) |

三平ストア |

|

2008 |

| 新宿 |

しんじゅく |

縮み上り(騒人名作12:08) など 127件77題 (圓朝3件, 東京123件, 上方1件) |

新宿区新宿あたり |

→ 北村辞典.江戸四宿の一つ.明和9(1772)年まで一時期宿場は廃止されていた.子供合埋碑は新宿の遊女の無縁墓で,成覚寺(新宿2-15)にある.新宿を舞台にするのは,「文違い」「縮み上り」など案外少ない.

"モウ魂は新宿へ行って居るから、抜け殻がお参詣(まいり)して居るやうなものだ"(縮み上り) |

成覚寺子供合埋碑 |

|

2005 |

| 追分(新宿) |

おいわけ |

文違い(集英圓生3:04) 1件1題 (東京1件) |

新宿区新宿3 |

→ 北村辞典.青梅街道と甲州街道との追分.新宿3丁目,伊勢丹のところ.今は十字路なのでわかりにくいが,もとはY字路だった.追分交番と追分団子の店がある.

"新宿追分という……現在は追分といっても一般の方はご存知がないかも知れません"(文違い) |

新宿追分 |

|

2009 |

| 甲州街道 |

こうしゅうかいどう |

楽屋助平列伝(天下御免の極落語, 彩流社 (2004)) |

新宿区 |

日本橋を起点にして,四谷見附,内藤新宿を抜け,甲州へいたる五街道の一つ.甲府から先は,中山道へ通じている.新宿追分で南の甲州街道と北の青梅街道に分かれる.

"内藤新宿、左が甲州街道、右が青梅街道"(らくだ) |

甲州街道内藤新宿の模型(新宿歴史博物館) |

|

2019 |

| 伊勢丹 |

いせたん |

文違い(青圓生07:02) など 10件5題 (東京10件) |

新宿区新宿3-14 |

新宿を代表するデパート.神田の伊勢屋丹治呉服店が,新宿追分のほてい屋を建物ごと吸収した.新宿店は都選定歴史的建造物.屋上に紀元2600年にたてられた創業者像がある.

"この新宿には、今の日活館、その前が伊勢丹、あの辺にずうッと貸座敷がございました"(文違い) |

伊勢丹店祖小菅丹治翁像 |

|

2008 |

| 末広亭 |

すえひろてい |

パニック・イン・落語界(立円丈:12) など 7件7題 (東京7件) |

新宿区新宿3 |

新宿末廣亭.両袖の畳敷きの桟敷を備え,もっとも寄席らしい外観,内装をした最後の寄席.昼夜入替なし.夜席の中入り後は半額で演芸を楽しめる.北村銀太郎は,1983年に亡くなった末廣亭の席亭で,『聞書き寄席末広亭』を残している.1978年の三遊亭圓生による落語協会分裂騒動の際も,席亭会議を主導し,収束に力を発揮した.

"新宿末広亭の北村銀太郎氏の呼びかけによって、緊急席亭会議が開かれることになった"(パニック・イン・落語界) |

新宿末廣亭 |

|

2008 |

| 天龍寺 |

てんりゅうじ |

朝友(講明治大正3:14) など 3件2題 (東京3件) |

新宿区新宿4-3 |

→ 北村辞典.曹洞宗天龍寺.新宿追分にあり,時の鐘が置かれた.この時を知るためのオランダ時計を所蔵する.現在の鐘は,明和4(1767)年鋳の三代目という.線刻が細く,鐘銘が何も読めない.

"四ツ谷天龍寺門前、首くくり入りましょう"(朝友) |

天龍寺時の鐘 |

|

2005 |

| 太宗寺 |

たいそうじ |

道具屋(旺文小さん1:01) など 6件1題 (東京6件) |

新宿区新宿2-9 |

浄土宗太宗寺.江戸六地蔵が鎮座している.加えて,閻魔さまで有名.文化11(1814)年作の巨像.すべて「道具屋」の釘抜き=エンマの用例.

"お閻魔さまですか?じゃ新宿の太宗寺ィいらっしゃい"(道具屋) |

太宗寺の閻魔 |

|

2006 |

| 新宿の婆さん |

しんじゅくのばあさん |

明治の地獄(角川円朝4:12) 1件1題 (圓朝1件) |

新宿区新宿2-15 |

→ 北村辞典.正受院に安置される脱衣婆.やせさらばえて,手には亡者からはぎ取ったらしい衣類を握った姿.奉納された綿帽子がかぶされている.咳止めなどの霊験がある.

"怖らしくない婆さんだね、新宿の婆さんとは大違いだ"(明治の地獄) |

正受院脱衣婆 |

|

2009 |

| 理性寺 |

りしょうじ |

梅雨の破傘(本草堂散録, 相模書房 (2010)) |

新宿区四谷4-27あたり |

法華宗法真山理性寺.1914年,杉並区永福3に移転した.日蓮直作の經の字大黒天と長唄の名手,初代杵屋三五郎の墓,線塚(いとづか)がある.隣の碑文に,"その昔の初音の人よ 埋木に花咲きかえる 春と成りけり 歌風友の詫住居して 幾年か思い夢見し 武蔵野糸塚".

"少し逆戻りして理性寺の中に姿を消した"(梅雨の破傘)

|

理性寺線塚と大黒堂 |

|

2011 |

| 大木戸(四谷) |

おおきど |

首提灯(青圓生03:10) など 8件5題 (東京8件) |

新宿区四谷4 |

甲州街道の関所だったが寛政4年に廃止された.跡には碑が建つ."四谷新宿馬の糞",「文違い」の杢さん同様,馬方や百姓といった客層が描かれる.

"高輪の大木戸、あるいは四谷の大木戸、千住の大橋、あれはみな江戸との境界線でございまして"(首提灯) |

四谷大木戸跡碑 |

|

2005 |

| 紅皿塚 |

べんざらづか |

道灌(大日本図書館03:06) 1件1題 (東京1件) |

新宿区新宿6-21 |

山吹の里の紅皿と妹の欠皿伝説をつたえる.大聖院の駐車場に真ん中が剥落している紅皿供養の板碑がある.前には守田勘弥銘の石柱.12代目の守田勘弥は,役者であるだけでなく,新富座の座頭として明治の歌舞伎界興行を牽引した人物.

"その塚から紅皿の幽霊が山吹を持ってでてくるかね"(道灌) |

紅皿塚 |

|

2020 |

| 山吹の里 |

やまぶきのさと |

道灌(弘文志ん生8:11) など 2件1題 (東京2件) |

新宿区新宿6あたり |

太田道灌,雨宿りの伝説地.ここでは牛込の例.その他,高田や日暮里の説もある.山吹坂は西向天神の社殿へと登る道の名.西向天神には人造の富士塚がある.残念ながら今は立ち入れない.

"山吹の里というからいまの牛込辺を、お歩きんなってたァ"(道灌) |

山吹坂 |

|

2005 |

| 抜弁天 |

ぬけべんてん |

社長夫人とテスト(楽々新作お笑い:04) など 2件1題 (東京2件) |

新宿区余丁町8 |

厳嶋神社.新作落語1作のみにしか出てこない.源義家が後三年の役の戦勝祈願をした.ユーモラスな名前は,苦難を切り抜けることによるというが,敷地が三角形の角地にあって,通り抜ける人がとても多い.

"抜弁天通りといって、全く抜け出た弁天様ですな"(社長夫人とテスト) |

抜弁天 |

|

2005 |

| 焼餅坂 |

やきもちざか |

怨霊音羽山(青也沢田一矢:4) 1件1題 (東京1件) |

新宿区市谷柳町,市谷山伏町,市谷甲良町 |

新作の「怨霊音羽山」では,やきもち坂とある.牛込辺なので,同じく新作の「吉凶風車」に出てくる焼餅坂と同じ坂とした.山伏町と甲良町の間を西へ下る.拡幅した道路と新道がつながったため,柳町の交差点で北西へ入る細い旧道が焼餅坂らしい.

"神楽坂から山伏町、やきもち坂というあたりを流すんです"(怨霊音羽山) |

焼餅坂 |

|

2010 |

| 自證院 |

じしょういん |

五玉川(本草堂江戸噺, 相模書房 (2004))など |

新宿区富久町4 |

古典落語には出てこない.天台宗鎮護山自證院.寺に使われた木材に節が多かったため,瘤寺と呼ばれた.その本堂は戦災で焼失している.境内に弘安6(1238)年の板碑がある.美品.

"自證院から笹寺、成覚寺、太宗寺、天竜寺まで"(五玉川) |

自證院板碑 |

|

2010 |

| 四谷 |

よつや |

年始回り(角川円朝4:36) など 62件41題 (圓朝10件, 東京51件, 上方1件) |

新宿区四谷あたり |

四谷見付から西,麹町十二丁目より先の大木戸までが四谷の範囲.「四谷怪談」のお岩様を祀る於岩稲荷(田宮神社)と於岩霊堂(陽雲寺)が向かい合っている.於岩霊堂には縁の井戸があり,栃木県沼和田から移設した薬師堂にお岩様の像を収めている.

"四谷から麹町をまわって帰ってまいりまして、いや、もうがっかりいたしました"(年始回り) |

陽雲寺於岩霊堂 |

|

2006 |

| 暗闇坂 |

くらやみざか |

狸(講明治大正3:32) 1件1題 (東京1件) |

新宿区愛住町 |

→ 北村辞典.暗坂.全長寺の樹木が繁茂して暗くなっているため.北へ下る小坂で,北側は石段となっている.「狸」(狸賽)の舞台.

"暗闇坂なんていう名前からどうもゾッとせん所"(狸) |

暗闇坂 |

|

2006 |

| 荒木町 |

あらきちょう |

薬違ひ(騒人名作10:22) 1件1題 (東京1件) |

新宿区荒木町 |

美濃高須藩松平家などの武家地が,明治になって荒木町となる.現在も荒木町.徳川家康が鷹狩りの際にムチを洗った策の池が,松平家上屋敷あとに残っている.

"立川談生という名前だが(中略)寄席の帰りに四谷荒木町の信濃屋という蕎麦屋へブラリ入って"(薬違ひ) |

策の池 |

|

2020 |

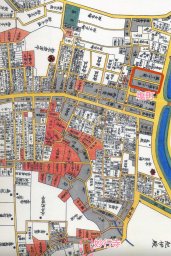

| 塩町 |

しおちょう |

らくだ(三一談志5:09) など 6件5題 (東京5件, 上方1件) |

新宿区四谷3,4 |

「らくだ」以外は「金玉医者」の用例で,霊岸島の塩町かもしれない.四谷の方は,四谷駅あたりと四谷三丁目駅あたりの2ヶ所に分かれていた.

"浮世は辛い四谷は塩町"(らくだ) |

千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図(尾張屋板江戸切絵図) |

|

2020 |

| 笹寺 |

ささでら |

五玉川(本草堂江戸噺, 相模書房 (2004)) |

新宿区四谷4-4 |

曹洞宗長善寺.四谷塩町の通りに面している.笹寺の俗称で知られる.今は写真のように門前に笹が植えられている.境内に蝦蟇塚がある.ガマの妖怪を封じたのではなく,慶応大学が実験動物を供養するもの.

"自證院から笹寺、成覚寺、太宗寺、天竜寺まで"(五玉川) |

笹寺 |

|

2008 |

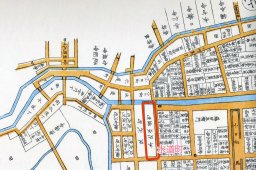

| 忍原横町 |

おしわらよこちょう |

塩原多助一代記(角川円朝5:01) 1件1題 (圓朝1件) |

新宿区四谷3 |

→ 北村辞典.旧忍町のあたりの南北路.塩原太助が敷石を奉納した逸話が出てくる.明治初年までは残っていたという.

"わし毎日毎日炭ぃ車に積んで青山にゆきやんすが、押原横町のお組屋敷へは車を曳き込む事ができやしねぇ"(塩原多助一代記) |

千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図(尾張屋板江戸切絵図) |

|

2020 |

| お岩稲荷 |

おいわいなり |

ぞろぞろ(筑摩古典10:01) など 8件6題 (圓朝1件, 東京7件) |

新宿区左門町 |

→ 北村辞典.左門町に於岩稲荷(田宮神社)と於岩霊堂(陽雲寺)がほぼ向かい合っている.四谷怪談の田宮伊右衛門の屋敷跡といい,子孫が宮司を務める.「ぞろぞろ」の舞台の一つ.講談協会の幟や,人間国宝の一龍斎貞水先生の奉納幕があがっていた.

"昔お岩様が繁盛した時分には、本当に淋しいところで……第一番に悪いのが、この…道路"(ぞろぞろ) |

於岩稲荷田宮神社 |

|

2006 |

| 愛染院 |

あいぜんいん |

愛執隅田川(本草堂江戸噺, 相模書房 (2004)) |

新宿区若葉2-8 |

古典落語には出てこない地名.真言宗独鈷山愛染院光明寺.盲人ながら群書類従をまとめた総検校塙保己一の墓がある.盲人の噺を得意とした八代目桂文楽が霊媒師に観てもらったところ,塙保己一の霊が現れたエピソードがある(あばらかべっそん,青蛙房(1957)).

"寺は四谷の愛染院だ。だから伜は生きているはずもない"(愛執隅田川) |

愛染院 塙保己一墓 |

|

2008 |

| 戒行寺 |

かいぎょうじ |

梅雨の破傘(本草堂散録, 相模書房 (2010)) |

新宿区須賀町9 |

古典落語には出てこない地名.日蓮宗戒行寺.戒行寺坂に面する.鬼平こと火付盗賊改,長谷川平蔵の供養碑がある.長谷川平蔵は石川島人足寄場を開き,犯罪者に手職をつけて更生させようとしたことでも知られる.

"長谷川平蔵は手柄をたてて名もあげた。しかし彼が死んで四谷の戒行寺に葬られた時"(梅雨の破傘) |

長谷川平蔵宣以供養之碑 |

|

2010 |

| 長安寺(深谷山) |

ちょうあんじ |

塩原多助一代記(角川円朝5:01) 1件1題 (圓朝1件) |

新宿区信濃町2 |

→ 北村辞典.浄土宗深谷山長安寺.境内の地蔵は,弘化2年の青山大火が門前でとまったため,火防地蔵と呼ばれる.

"押原横町から長安寺門前まで押原通りへずうッと残らず玄蕃石を二様に並べて敷詰めたら、誠に路がよくなって"(塩原多助一代記) |

長安寺火防地蔵 |

|

2009 |

| 鮫ヶ橋 |

さめがはし |

ちきり伊勢屋(青圓生06:10) など 10件4題 (圓朝1件, 東京9件) |

新宿区若葉1〜3,南元町 |

→ 北村辞典.谷底にあたり,「ちきり伊勢屋」に出てくるように江戸きっての貧民窟だった.「からくり屋」では,鮫ヶ橋仲町が出てくる.みなみもと町公園咳止め神のところに地名発祥碑がある.かつては,このあたりまで入り江がきれこんでいて,鮫が上がってきたことによる.

"今日はねェ、四谷の鮫の橋でねェ、亭主が三年腰が抜けて、おかみさんが目が悪くなっちまって"(ちきり伊勢屋) |

四谷鮫ヶ橋地名発祥之所碑 |

|

2006 |

| 妙行寺:お岩の墓 |

おいわのはか |

四谷怪談お岩の伝(百花園, 175-197 (1896-97))など |

新宿区南元町13 |

法華宗長徳山妙行寺.鮫ヶ橋南町にあったが,区画整理で1909年に西巣鴨4-8へ移転した.四谷怪談を演じる際には,仇の伊右衛門をのぞいて,必ずお岩様の墓やお岩稲荷にお詣りする習慣がある.これを怠って,舞台で事故が起きたと言われている.写真を見ても,びっしりと塔婆が上がっている.

"それにただ今で岩の墓がございますが……もっともこれは先代菊五郎が建てました"(四谷怪談お岩の伝) |

妙行寺お岩の墓 |

|

2006 |

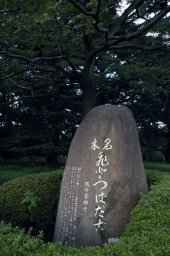

| 六道の辻 |

ろくどうのつじ |

明治の地獄(角川円朝4:12) など 6件5題 (圓朝1件, 東京5件) |

新宿区霞岳町 |

→ 北村辞典.地獄極楽をわける六道辻を連想させるので,頻出する地名.現在の神宮外苑絵画館前あたりになる.百人組などに囲まれた六叉路で,江戸切絵図でも確認できる.青山練兵場になって何もなくなったが,六道木といわれたヒトツバタゴ(なんじゃもんじゃ)が植えられている.

"こりゃァ驚いた、六道の辻だとぇ、昔青山にそういう所があったが"(明治の地獄) |

六道木ヒトツバタゴ |

|

2006 |

| 市ヶ谷 |

いちがや |

辻駕籠(青小圓朝:11) など 29件15題 (圓朝4件, 東京25件) |

新宿区東部 |

市ヶ谷見付の西側.用例の「辻駕籠」は,蔵前の天王橋から吉原へ急ぐ客を,素人駕籠屋が一概に後楽園の水戸前へ連れていってしまう."一概に"と"市ヶ谷へ"の聞き違いはかなり苦しい.落語の用例では,「洒落小町」の"きちがい赤坂麹町"の方が多い.市谷の甘酒屋は,「御慶」の八五郎が,裃をあつらえた古着屋.市谷田町にあった.

"だってあんた、市谷(いちがい)に行け、市谷に行けって、だからこれから市谷に行くんで"(辻駕籠) |

市ヶ谷見付の石垣 |

|

2006 |

| 市ヶ谷八幡 |

いちがやはちまん |

月謡荻江一節(角川円朝5:03) 1件1題 (圓朝1件) |

新宿区市谷八幡町 |

→ 北村辞典.市ヶ谷の高台に鎮座する.鶴岡八幡を勧請し,亀ヶ岡八幡の別称がある.明神型銅鳥居は文化元(1804)年に地元が建立したもの.市ヶ谷八幡には時の鐘があった.「お若伊之助」では,八幡山の矢場がでてくる.

"殿様はあの去年市ヶ谷の八幡様のお祭の時、あなたの所へお出でに成りましたろう"(月謡荻江一節) |

市谷八幡 |

|

2005 |

| 茶の木稲荷 |

ちゃのきいなり |

狐つき(大文館, 新落語全集(1932)) |

新宿区市谷八幡町 |

「狐つき」の稲荷づくし.市ヶ谷八幡の石段途中にある摂社.狐が茶の木で眼を突いた縁起で,茶断ちすると祈願が成就する.

"市ヶ谷の茶の木、飯田町の世継"(狐つき) |

茶の木稲荷 |

|

2005 |

| 市ヶ谷の監獄 |

いちがやのかんごく |

真田小僧(明治大正落語名人選集4, 日外アソシエーツ(2018)) など 6件5題 (東京6件) |

新宿区市谷台町 |

→ 北村辞典.備中松山藩板倉家下屋敷跡に,1874(明治7)年に伝馬町の牢(別項)が移転してきた.今は住宅地になっている.高橋お伝が首斬り浅右衛門により斬首刑になった場所.1879(明治12)年のこと.

"市ヶ谷に監獄所がありました時分に、あの界隈の子供は懲役ゴッコをして遊んだといふ"(真田小僧) |

東京監獄市ヶ谷刑務所刑死者慰霊碑 |

|

2020 |

| 牛込 |

うしごめ |

富久(三一談志1:18) など 43件29題 (圓朝15件, 東京28件) |

新宿区北東部 |

外堀の牛込見付から西側.牛込の由来である牛込氏の墓は,弁天町の宗参寺にある.擬古典落語に出てくる宗参寺には,赤穂藩士に山鹿流陣太鼓の打ち方など兵法奥義を授けた山鹿素行の墓もある.「富久」の用例は,幇間の久蔵が,寒空の中,やけになって久保町の旦那の家にかけつける場面.言いよどんだ後のセリフは,"火事はどこだい牛込だい,牛の金玉丸焼けだい".忘れそうな言葉あそびの文句.

"アララララー、火事はどこだい牛込だい牛の……ま、いいか"(富久) |

宗参寺牛込氏墓 |

|

2023 |

| 浄瑠璃坂 |

じょうるりざか |

月謡荻江一節(角川円朝5:03) 1件1題 (圓朝1件) |

新宿区市谷砂土原町1〜2 |

→ 北村辞典.市谷砂土原町を南東へ下る.数十人がかかわった奥平源八浄瑠璃坂の仇討の舞台.六段になっていて,浄瑠璃を連想させるからついた坂名とか.下谷では弾く市ヶ谷で語るなり(柳多留).三味線堀との対比.

"取り急いで市ヶ谷浄瑠璃坂へ掛かると、とっぷり日が暮れる。向こうは水野様のお屋敷、所々にお寺がありまして御家人衆のいる淋しい所で"(月謡荻江一節) |

浄瑠璃坂 |

|

2009 |

| 逢坂 |

おうさか |

怪談牡丹燈籠覚書(角川円朝1:05) |

新宿区市谷船河原町 |

「牡丹燈籠」の本文には出てこないが,点取りに登場する.このあたり旗本屋敷がならんでおり,主人公の飯島家の屋敷に設定されている.西に上る急坂で,こんな伝説が伝わっている.武蔵守の小野美作吾が土地のさねかずらという娘と恋仲になったが,美作吾は都にもどって没した.娘の夢に美作吾が現れて,ふたたび逢うことができた(紫の一本).写真に見える神社は,戦後,築土神社が千代田区に移転してしまったため,残された船河原の氏子のために築土神社の分社が坂下に建立されたもの.

"牛込逢坂に御広敷番頭三百五十俵五十五歳飯島平右衛門嫡子"(怪談牡丹燈籠覚書) |

逢坂 |

|

2023 |

| 藁店 |

わらだな |

庖丁(集英圓生1:07) など 3件3題 (東京3件) |

新宿区袋町 |

→ 北村辞典.牛込袋町.藁店は俗称になる.地蔵坂のあたりで,寄席の藁店が明治末まであった(寄席切繪図).

"牛込わら店という席へ、ぶっつけ真打でございます(中略)で、扇歌が出まして歌った都々逸"(庖丁) |

WARADANA神楽坂 |

|

2020 |

| 若宮町 |

わかみやちょう |

魂祭(講明治大正5:51) 1件1題 (東京1件) |

新宿区若宮町 |

→ 北村辞典.若宮町や神楽坂の鎮守である若宮八幡神社に由来する.仁徳天皇・応神天皇を祀る若宮神社は,戦災に遭うまでは大きな境内地を持っていた.2023年に閉店したあんみつの紀の善の名が玉垣に見える.桂文治(6)が演じる「魂祭」は,「幽女買い」が本題の落語.地獄で女郎買いをする.

"東京牛込若宮町にいたのだから、源氏名を若宮と附けかえたらどうだ"(魂祭) |

若宮八幡神社 |

|

2023 |

| 物理学校 |

ぶつりがっこう |

銀ぶら(東京, 1(2) (1924)) |

新宿区神楽坂1-3 |

東京物理学校.現在の東京理科大学.1881(明治14)年,東京物理学講習所として開学し,1883年には東京物理学校と改称した.物理学校時代の建物を模した近代科学資料館には,歴史パネルや毒薬天秤などの実験器具が展示されている.

"牛込の物理学校も相当に成績が宜い"(銀ぶら) |

東京理科大学近代科学資料館 |

|

2023 |

| 神楽坂 |

かぐらざか |

怪談神楽坂(芳賀新作2:06) など 14件10題 (圓朝2件, 東京12件) |

新宿区神楽坂1,2 |

→ 北村辞典.坂名または地域名.東へ牛込見付へと下る.料亭,芸者と粋筋が似合う町,らしい.当地限定の人形焼きも有名.

"二人の大学生が、六月なかばの梅雨のシトシトふりつづいて居る、東京は神楽坂のあたりをあるいておりました"(怪談神楽坂) |

神楽坂 |

|

2009 |

| 毘沙門 |

びしゃもん |

怪談神楽坂(芳賀新作2:06) 1件1題 (東京1件) |

新宿区神楽坂5-36 |

日蓮宗善国寺.神楽坂の毘沙門天.縁日には人で雑踏する.狛犬の代わりに毘沙門天のお使い姫の虎がにらみを利かせている.ムカデではさまにならない.

"この少し先のビシャ門様の裏に、僕が叔父につれて行かれた料理屋がある"(怪談神楽坂) |

毘沙門堂 |

|

2005 |

| 揚場 |

あげば |

名人くらべ(角川円朝6:01) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

新宿区揚場町・神楽河岸 |

→ 北村辞典.牛込揚場町.飯田堀に面しており,船からの荷揚げに由来する地名.現在も揚場町となっている.揚場の地には,商業施設が建ってしまって,水面を見ることができない.その代わり,人工的にせせらぎや橋を設けて修景している.記念石標は,その脇に建てられている.

"深川から牛込の揚場へ船が着きます"(名人くらべ) |

牛込揚場石標 |

|

2023 |

| 軽子坂 |

かるこざか |

怪談牡丹燈籠(角川円朝1:01) など 8件1題 (圓朝8件) |

新宿区揚場町〜神楽坂2 |

→ 北村辞典.神楽坂の北,東側の揚場へ下る.坂の名は,水運を使った揚場の人足に由来する.

"水道端を出て隆慶橋を渡り、軽子坂を上がって帰って来ました"(怪談牡丹燈籠) |

軽子坂 |

|

2009 |

| 宮比町 |

みやびちょう |

猫忠(集英圓生2:08) 1件1題 (東京1件) |

新宿区下宮比町など |

岩戸町,神楽坂,宮比町と,お神楽にちなんだ牛込の地名.上下の宮比町があったが,上宮比町の名は消滅している.宮比神を祀る宮比神社は,1907に筑土八幡の境内に移転している.建物は新築だが,享和2年の銘が彫られた鳥居が残っている.

"牛込というところはまたお神楽に縁がある。有名な神楽坂というものがあって上に岩戸町、宮比町という"(猫忠) |

宮比神社 |

|

2021 |

| 筑土八幡 |

つくどはちまん |

怪談牡丹燈籠(角川円朝1:01) 1件1題 (圓朝1件) |

新宿区筑土八幡町 |

→ 北村辞典.筑土八幡町の高台に鎮座する.金太郎(まさかりかついで金太郎♪)の作曲家である田村虎蔵の顕彰碑がある.

"日頃信心する八幡築土明神のお蔭をもちまして、首尾よく敵を討ちおおせました"(怪談牡丹燈籠) |

筑土八幡神社 |

|

2011 |

| 築土明神 |

つくどみょうじん |

怪談牡丹燈籠(角川円朝1:01) 1件1題 (圓朝1件) |

新宿区筑土八幡町 |

築土神社.前項の筑土八幡と1つの敷地内にあり,築土明神と称された.戦災を受けて,千代田区九段北1-14へ移転した.安永9(1780)年の狛犬がある.

"日頃信心する八幡築土明神のお蔭をもちまして、首尾よく敵を討ちおおせました"(怪談牡丹燈籠) |

築土神社狛犬 |

|

2006 |

| 万昌院:吉良墓 |

きらはか |

をかべ(講明治大正5:25) 1件1題 (東京1件) |

新宿区筑土八幡町 |

曹洞宗万昌院は,筑土八幡の西にあったが,中野区上高田4へ移転して,万昌院功運寺と称する.吉良上野介の墓が現存する.

"吉良前上野介源義央朝臣と墓碑があります"(をかべ) |

吉良上野介墓 |

|

2009 |

| 水道町(牛込) |

すいどうちょう |

小言幸兵衛(講明治大正1:16) など 3件1題 (東京3件) |

新宿区水道町 |

→ 北村辞典.神田上水に由来する.江戸川をはさんだ牛込水道町の対岸には,小日向水道町がある.

"これは牛込水道町の差配人に幸兵衛さんという方がありました"(小言幸兵衛) |

小日向小石川牛込北辺絵図(近江屋板江戸切絵図) |

|

2020 |

| 赤城神社 |

あかぎじんじゃ |

橋の上の男(本草堂江戸噺, 相模書房 (2004)) |

新宿区赤城元町1 |

古典落語には出てこない.最近,近代的な社殿に建て替えられ,カフェやマンションと共存している.境内には聖徳太子堂を再建した八耳神社とか蛍雪神社といった,変わった名前の末社がある.

"昼下りに、牛込赤城神社の境内で遊んでいた子供が"(橋の上の男) |

赤城神社 |

|

2010 |

| 宗参寺 |

そうさんじ |

お紺有情(本草堂江戸噺, 相模書房 (2004)) |

新宿区弁天町1 |

曹洞宗雲居山宗参寺.古典落語には出てこない.牛込の地名の由来である牛込氏の墓や,赤穂藩士に山鹿流陣太鼓の打ち方など兵法奥義を授けた山鹿素行の墓がある.近くには,晩年の夏目漱石が執筆にいそしんだ漱石山房があった.今は,漱石公園となっており,猫塚がぽつんと立っている.

"試合の場所は宗参寺の小座敷"(お紺有情) |

山鹿素行墓 |

|

2023 |

| 浄泉寺 |

じょうせんじ |

梅雨の破傘(本草堂散録, 相模書房 (2010)) |

新宿区喜久井町 |

松雲寺,宗清寺と合併して,曹洞宗松雲山宗清寺となる.中野区上高田1-27へ移転して現存する.境内に浄泉寺の名を見つけることは難しかった.浄泉寺中興の水野下総守忠重の五輪塔があり,歴代塔の碑文に開山の名だけがあった.

"急いで逆戻りして浄泉寺道から馬場下横町へ急いだ"(梅雨の破傘) |

宗清寺開山塔歴代住職名碑 |

|

2011 |

| 戸山 |

とやま |

タクシー時代(新風現代:19) 1件1題 (東京1件) |

新宿区戸山 |

高田の馬場の北,戸山の地は,江戸時代は尾張藩の広大な敷地だった.その後,陸軍戸山学校に使用された.跡地の戸山公園にある箱根山は,人造の築山ではあるが,山手線内の最高標高44mになる.低山であっても,登頂証明書を出してもらえる.

"へいっ、どうぞ……どちらへですか?戸山ヶ原へやってくれ"(タクシー時代) |

箱根山道 |

|

2023 |

| 馬場下町 |

ばばしたまち |

怪談乳房榎(角川円朝1:02) など 4件1題 (圓朝4件) |

新宿区馬場下町 |

→ 北村辞典.高田馬場の東,八幡坂下のこと.「乳房榎」では,馬場下にある料理屋の二階で,正介に重信殺しを強要する.

"正介を連れまして南蔵院を立ち出で、馬場下町の花屋という料理屋へはいりました"(怪談乳房榎) |

馬場下町バス停 |

|

2009 |

| 穴八幡 |

あなはちまん |

明烏(講明治大正7:49) 1件1題 (東京1件) |

新宿区西早稲田2-1 |

→ 北村辞典.冬至に授与される一陽来復の時はもちろん,ふだんでも虫封じの参詣者が多い.旧別当の放生寺側に仏体の出現穴が開いていたが,改築工事で失われた.一陽来復の御守は,その年々の恵方に向けて,柱などに取りつける.

"穴八幡様の虫封じだの、いろいろ雑多と苦労をかけられて"(明烏) |

穴八幡宮一陽来復御守 |

|

2020 |

| 早稲田大学 |

わせだだいがく |

押売り(講昭和戦前5:17) など 2件2題 (東京2件) |

新宿区西早稲田1 |

大隈重信によって創設された日本を代表する私立大学.角帽かぶった学生もどきが,押し売りに出没したことが社会問題になっていたのが,新作落語の時代背景.シェークスピア研究者・作家の坪内逍遥を記念した演劇博物館は,イギリスのフォーチュン座を模しており,正面が舞台になっている.演劇博物館図書館は,貴重な演劇・演芸資料を公開している.

"僕はね。早稲田の法科に通っている者だが、納豆を一本買ってくれんですか"(押売り) |

早稲田大学演劇博物館 |

|

2021 |

| 高田の馬場 |

たかだのばば |

高田の馬場(青金馬:10) など 42件14題 (圓朝2件, 東京40件) |

新宿区高田馬場 |

→ 北村辞典.助太刀の刻限に遅れた堀部(中山)安兵衛,八丁堀から高田馬場へ駆けつける.途中,馬場下の酒屋,小倉屋で一杯ひっかける.水稲荷の東に堀部武庸加功遺跡之碑がある.その縁で,「高田の馬場」の仇討もここに設定されている.

"当日の高田の馬場は、巳の刻前だというのにいっぱいの人です"(高田の馬場) |

堀部武庸加功遺跡之碑 |

|

2009 |

| 姿見橋 |

すがたみばし |

らくだ(青圓生04:10) など 13件3題 (圓朝1件, 東京12件) |

新宿区西早稲田3〜高田1,2 |

→ 北村辞典.面影橋.神田川に架かる.在原業平の姿を映した姿見橋.「らくだ」の葬礼の道中付けや「道灌」の歌道に暗い逸話で登場する.

"これが姿見橋てんだ、なァ、こッから先は、道は一本だけども、右ィくねったり、左ィくねったりして、土橋がある"(らくだ) |

面影橋 |

|

2009 |

| 田島橋 |

たじまばし |

怪談乳房榎(角川円朝1:02) など 4件1題 (圓朝4件) |

新宿区高田馬場3〜下落合1 |

→ 北村辞典.「乳房榎」で,蛍狩りを名目に菱川重信を連れだし,田島橋のなだれで殺害する場面.神田上水に架かる.

"田島橋を渡りまして、なだれに参ると小坂がござります。この傍らは一面の薮で薄が所々に交じっております"(怪談乳房榎) |

田島橋 |

|

2009 |

| 落合 |

おちあい |

怪談乳房榎(角川円朝1:02) など 8件2題 (圓朝4件, 東京4件) |

新宿区上落合,中落合,下落合 |

→ 北村辞典.下落合南方で妙正寺川と神田川が落ち合っていた.1980年代は,下落合1の落合橋の西で合流していた.今は,はるか下流の高戸橋で合流しており,逆に洪水調整用の分流口が左に分岐している.「乳房榎」,蛍の舞う中での菱川重信殺しの場面.下落合の薬王院は,牡丹の寺で名高い.

"落合と申しますのは、井の頭の弁財天の池から流れます神田上水と玉川上水の分水とが、ここにて互いに落ち合い一つになりますからの名でございまして"(怪談乳房榎) |

落合あたり |

|

2008 |

| 土橋 |

どばし |

駱駝(騒人名作11:01) など 9件1題 (東京9件) |

新宿区高田馬場3〜下落合1 |

→ 北村辞典.「らくだ」で,落合の焼場までの道中付け.落合土橋が候補だが,「らくだ」を上方から持ってきた三代目小さんの演出だと,落合土橋では地理的におかしくなる.落合土橋は,妙正寺川に架かっていた.河道が大きく変えられているので,現在の西ノ橋付近とするのがよさそう.三代目小さんの速記によると,目白側から姿見橋を渡り,高田の馬場からの道をたどると,小さな土橋を渡る.その先の分岐を,右にとると焼場,左にとると新井の薬師なので,南側からアクセスしていることになる.すると,土橋は神田上水に架かる小滝橋と考えるのがよさそう.

"その土橋を渡って突き当たって、左へ行けば新井の薬師"(駱駝) |

落合西ノ橋 |

|

2021 |

| 泰雲寺 |

たいうんじ |

応文一雅伝(円朝全集 11,岩波書店 (2014)) 1件1題 (圓朝1件) |

新宿区上落合1 |

寺とあるのは,黄檗宗泰雲寺のこと.二世了然尼は,自らの美貌を焼いて白翁に師事した.明治になって港区の瑞聖寺に合併した.了然の墓は港区の瑞聖寺にある.

"高田の馬場に寺を一ヶ寺建立したが、尼了然というては名高いものじゃ"(応文一雅伝) |

了然尼墓 |

|

2008 |

| 文化村 |

ぶんかむら |

区画整理(国書レコード:28) など 2件2題 (東京2件) |

新宿区中落合2〜4,中井2 |

目白文化村.大正末期に中落合に造られた和洋折衷の住宅街.武者小路実篤など作家,画家,官吏などが住んだ.石橋湛山首相邸が残っている.「区画整理」は,皮肉な警句が得意な五代目の小勝のSPレコード."まったくの話が"が口ぐせ.

"目白から先ィ行くと文化村てえのがある。ちょいと見るてえと何だか南京鼠の入りそうな家ができる"(区画整理) |

石橋湛山邸 |

|

2005 |

| 落合の焼場 |

おちあいのやきば |

駱駝(講昭和戦前1:22) など 21件1題 (東京21件) |

新宿区上落合3-34 |

元は上方落語である「らくだ」のサゲ場が,落合の焼場になる.そのため焼場ではなく,"火屋"と称している.明治期の地図では,まだ法界寺と隣接して描かれている.今は民営の斎場.

"俺の友達が落合の焼場で穏亡してやがる。そこへ行ってうまく頼もう"(駱駝) |

落合斎場 |

|

1986 |

新宿区

新宿区