| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 高安 |

たかやす |

口合小町(創元米朝4:11) 1件1題 (上方1件) |

八尾市の東部 |

「洒落小町」で,在原業平が高安の生駒姫に会いに行く穴ッぱいりの逸話で登場する.十三峠を越える道が,この茶屋辻に下りてくる.ここには,その名のとおり茶屋が並んでいた.在原業平もこの茶屋の娘に惚れたが,飯を手ずから盛る姿に幻滅したという.近鉄服部川駅から2キロほど歩くしかない.やっと着いても,いまは茶店も何もない.

"河内の国高安の里に高安左衛門の娘で生駒姫という。これとこの業平が良え仲になって"(口合小町) |

神立茶屋辻 |

|

2025 |

| 八尾 |

やお |

初廻り(初代桂春団治落語集, 講談社 (2004))など |

八尾市 |

中河内の中心.衣類や暖簾などに広く使われた特産の河内木綿.河内木綿伝承の地碑は,近鉄八尾駅前にある.

"私八尾で網にかかった折、こんな警察い入った"(初廻り) |

河内木綿伝承の地碑 |

|

2005 |

| 八尾空港 |

やおくうこう |

サゲ指定噺「蛍池」(落語のごらく, 私刊 (2006)) |

八尾市空港 |

定期便はなく,旅客用よりは測量,救難等の事業者用の空港.

"関空と八尾以外に大阪に空港って、おましたかいなぁ"(サゲ指定噺「蛍池」) |

八尾空港 |

|

2009 |

| 岡豊橋 |

おかとよばし |

第八回(こぶ弁慶)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898)) |

柏原市国分本町〜高井田 |

大和川に架かる国豊橋(くにたかばし.現在は,くにとよばし)のこと.国分と高井田を結ぶので,"くにたか"となる.字面は似ているが,"岡豊"ではおかしい.街道の要衝にあたり,早くも明治3年に渡し船から橋になった.『滑稽大和めぐり』の連中は,左手にある道明寺には寄らず,(江戸時代には架かっていなかった)橋を渡って,柏原,八尾,平野を経て大阪へ戻った.

"サア此所が岡豊橋"(第八回(こぶ弁慶)) |

国豊橋 |

|

2019 |

| 柏原 |

かしはら |

第八回(こぶ弁慶)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898)) |

柏原市 |

柏原(かしわら).平野川が大阪に通じており,舟運が盛んだった.三田家は,干鰯や油かすを扱う商家で,柏原船の営業も行なっていた.明和年間に建てられた屋敷は,平野川から荷揚げできるようになっており,国重文に指定されている.

"橋を渡ります、柏原、八尾から平野の大念仏"(第八回(こぶ弁慶)) |

柏原三田家 |

|

2020 |

| 道明寺 |

どうみょうじ |

住吉駕籠(三一上方1:13) など 4件1題 (上方4件) |

藤井寺市道明寺1 |

寺院の道明寺と道明寺天満宮が並んでいる.神仏習合の江戸時代は同じ敷地にあったが,維新後,道明寺は西どなりに移転した.平安時代には,子孫の菅原道真のおばの覚寿尼が僧職をつとめ,太宰府に流される道真が立ち寄った.今も尼寺で,国宝の十一面観世音がご本尊.言うまでもなく,つぶつぶの桜餅が道明寺とよばれる.餅米を粗く挽いた道明寺粉で作られている.

"二人連れで河内の道明寺へ詣ったその途中の話じゃ"(住吉駕籠) |

蓮土山道明寺 |

|

2020 |

| 道明寺の天神 |

どうみょうじのてんじん |

第八回(こぶ弁慶)(滑稽大和めぐり, 駸々堂 (1898)) |

藤井寺市道明寺1-16 |

道明寺天満宮.野見宿禰の子孫の土師氏にさかのぼる.土師寺から道真公によって道明寺と名づけられた.神仏習合時代を経て,明治維新後は土師神社と改称した.この落語はマゲもの(こぶ弁慶)なので,神仏習合時代になる.道明寺境内に社殿がある天神さんに参拝したということ.現在も広い境内に,神門,神楽殿,宝物館や梅園,土師社などがある.

"これから左へ行くと、道明寺の天神さん"(第八回(こぶ弁慶)) |

道明寺天満宮 |

|

2020 |

| 羽曳野 |

はびきの |

背なで老いてる唐獅子牡丹(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) |

羽曳野市 |

大阪東部.ヤマトタケルの白鳥陵をはじめとする古墳群がある.世界文化遺産に登録された.死んだヤマトタケルが,この地に舞い降り,羽を曳くように飛び立ったという伝説が地名の由来になる.

"あの人羽曳野で家とおいで"(背なで老いてる唐獅子牡丹) |

日本武尊白鳥陵 |

|

2022 |

| 与由八幡 |

よゆはちまん |

馬場三郎兵衛(錦旗の光輝, 演芸社 (1897)) |

羽曳野市誉田 |

後藤又兵衛こと後藤基次は,大坂夏の陣の道明寺の戦いで,奮闘むなしく討ち死にした.用例文は旧字体で"與由八幡"と書かれている.正しくは,"譽田八幡",つまり誉田(こんだ)八幡宮のこと.話し言葉を速記したならば,絶対にこんな間違いは起きない.八幡境内では,次項の薄田隼人が陣を敷いた.また,南北朝の誉田合戦を記念する古戦場址碑がある.

"後藤基次は与由八幡の森にて討れ"(馬場三郎兵衛) |

誉田八幡 |

|

2025 |

| 本多山 |

ほんだやま |

慶安太平記(三一談志2:11) など 2件1題 (東京2件) |

羽曳野市誉田か |

誉田(こんだ)のことだろう.道明寺駅から南,西名阪道を越えたところに,岩見重太郎こと薄田隼人の墓がある(誉田7-2).薄田隼人兼相の子孫から,羽曳野市に寄贈された.落語「誉田屋」(こんだや,誤って,ほんだやとも)の出身も,誉田の地なので,「紺田屋」と書くのは望ましくはない.

"本多山の麓で討ち死にをした、といわれている岩見重太郎"(慶安太平記) |

薄田隼人墓 |

|

2020 |

| 恵我の荘 |

えがのしょう |

手切れ丁稚(騒人名作03:20) など 2件1題 (上方2件) |

羽曳野市恵我之荘 |

「手切れ丁稚」のマクラで,お妾さんの郊外への移住先として登場する.大鉄は現在の近鉄南大阪線のこと.恵我ノ荘駅の北に,古い家がまだ少しだけ残っている.住宅開発当時のものだろうか,恵我会が作った押売り謝絶のホウロウ看板が見つかった.

"大鉄線の恵我の荘"(手切れ丁稚) |

寄附・押賣一切お断り 恵我會 |

|

2022 |

| 富田林 |

とんだばやし |

三題噺「飛脚・花火・平和」(落語のごらく, 私刊 (2005)) |

富田林市 |

富田林駅の南には,重要伝統的建造物群保存地区に指定された町並みの寺内町がある.中でも造り酒屋をしていた旧杉山家は,重文に指定されている.

"8月1日に富田林に行ってみぃ。何があるの。PLや"(三題噺「飛脚・花火・平和」) |

旧杉山家住宅 |

|

2009 |

| PL |

ぴーえる |

ホステス改造論(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) |

富田林市 |

新作落語に出てくるPL教団の持つゴルフ場の話題.8月1日の教祖祭の花火芸術会場となるので,ゴルフ場を花火と間違えるくすぐりも,あながち変ではない.

"「こないだな、PLへ言ってな」「花火見に?」"(ホステス改造論) |

PL教団大平和祈念塔 |

|

2009 |

| 二上山 |

ふたかみやま |

牛の丸薬(三一大系8:13) 1件1題 (上方1件) |

南河内郡太子町,奈良県北葛城郡当麻町 |

二上山(にじょうざん/ふたかみやま).東側から夕日を望む山.雄岳に大津皇子墓がある.うつそみの人にあるわれや明日よりは二上山を弟世とわが見む(万葉集).

"こっちによう似た山がおますなあ。あれは二上山や"(牛の丸薬) |

二上山 |

|

2000 |

| 弘川寺 |

ひろかわでら |

西行(柳家小満ん口演用「てきすと」 29, てきすとの会 (2018))など |

南河内郡河南町弘川45 |

真言宗醍醐派龍池山弘川寺.平安時代の漂泊の歌人,西行法師が,この地で亡くなった.落語「西行」では,北面の武士であった佐藤義清が,西行として出家に至るまでが描かれ,晩年については語られない.江戸時代になって,似雲が弘川寺の裏山に墳墓を発見した.辞世の歌,"願はくば花の下にて春死なん そのきさらぎの望月のころ"のとおり,旧暦2月16日に没している.本堂周辺や,裏山にかけた桜の木が植えられている.富田林駅からバスの便がある.

"河内の国弘川寺で、折しも境内の花が真っ盛りだったそうです"(西行) |

弘川寺西行墓 |

|

2021 |

| 葛城山 |

かつらぎさん |

那智の滝(柳家小満ん口演用「てきすと」 12, てきすとの会 (2016)) |

南河内郡千早赤阪村,奈良県御所市 |

日本各地の修業地の一つとして登場する.大和葛城山は,大阪府と奈良県境にまたがる.標高959m.葛城山系には和泉葛城山もあり,速記からだけでは特定はできない.大和葛城山は,奈良県側からロープウェイの便がある.役小角の生誕地,葛城修験の発祥地であり,苫ヶ島からはじまる28ヶ所の経塚が,葛城山の北へかけて点々と埋められている.葛城山へのバス道路のそばには,第23番倶尸羅経塚がある.

"これから吉野の大峰山を始め、葛城山、高野山"(那智の滝) |

葛城山頂 |

|

2022 |

| 千早城 |

ちはやじょう |

掛取り万歳(集英圓生1:09) など 3件3題 (東京2件, 上方1件) |

南河内郡千早赤阪村千早字城山 |

大晦日の掛取から逃れるために籠城した引き事.鎌倉幕府の滅亡まで耐えぬいた楠木正成,千早城百日の籠城のエピソード.案山子の兵士や,煮えたった下肥を浴びせる攻撃など,奇策を尽くした.楠公之功與此山倶高の碑がある.富田林駅からバスの便がある.

"建武何年何月、楠正成、千早城に立てこもる"(掛取り万歳) |

千早城址千早神社 |

|

2005 |

| 河内長野 |

かわちながの |

花見でいっぱい(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) |

河内長野市 |

新作落語1件に登場する.南海と近鉄がホームをならべる近郊都市.クスノキはもちろん,地元の英雄楠木正成にちなむ.キクの方も,楠木氏の旗印の菊水に由来する,楠木推しの街.

"西岡和子主任、36歳、大阪河内長野出身"(花見でいっぱい) |

河内長野駅前 |

|

2022 |

| 河内狭山 |

かわちさやま |

住吉駕籠(三一上方1:13) など 14件5題 (上方14件) |

大阪狭山市 |

河内の狭山の治右衛門さん,お孫さんが御祝言.狭山池は『日本書紀』に記されるという日本最古のため池.

"パラパラとうすみっちゃのある人で、河内の狭山の治右衛門さんの孫だっしゃろ"(住吉駕籠) |

狭山池龍神祠 |

|

2005 |

| 万代の八幡 |

もづのはちまん |

傾城瀧川(講談倶楽部, 2(5) (1912)) |

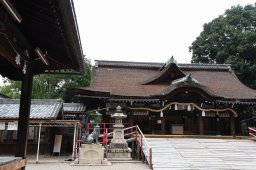

堺市北区百舌鳥赤畑町5 |

百舌鳥八幡宮(もずはちまんぐう).鳥の百舌鳥ではなく,速記にあるように神功皇后が"万代"の天下泰平を祈ったことに由来するという.旧別当の万代寺(まんだいじ)が隣接している.江戸期の社殿が残っているが,なにより樹齢800年の大クスノキに圧倒される.府天然記念物.

"私は万代の八幡さんのツイ傍らの瓦焼場、そこで私は瓦焼の職をして居るのや"(傾城瀧川) |

百舌鳥八幡宮 |

|

2021 |

| 堺刑務所 |

さかいけいむしょ |

へっつい盗人(講古典上方1:13) など 4件2題 (上方4件) |

堺市堺区田出井町 |

大阪刑務所.泥棒が見つかれば,そろいの赤いベベ着てお仕事.速記に"宿替え"とあるのは,収監先がかわること.訪問してみたが,敷地の配置が巧みで,近づいて写真が撮れなかった.

"方角がわるいいうて堺イ宿替えしはった"(へっつい盗人) |

大阪刑務所 |

|

1998 |

| 朝香山稲荷 |

あさかやまいなり |

馬場の狐(三一上方2:37) 1件1題 (上方1件) |

堺市堺区東浅香山町2 |

浅香山稲荷.戦前の新作落語1件のみに登場する.JR浅香駅からすぐの小丘にあるお稲荷さん.聖徳太子が神威にしたがい,香木を掘りだしたことから,この地が浅からぬ香と呼ばれるようになったという.

"実は妾は朝香山の稲荷の近所に住む牝狐で"(馬場の狐) |

浅香山稲荷 |

|

2025 |

| 堺 |

さかい |

三枚起請(三一上方2:05) など 54件32題 (東京10件, 上方44件) |

堺市堺区 |

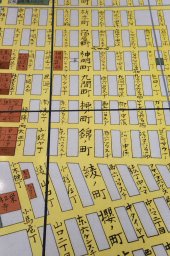

大阪より三里南,の政令指定都市.ひっくり返すとカイサ.カイサ勤めは,堺刑務所のこと.

"去年親方の仕事で堺へ行てたんや"(三枚起請) |

堺切絵図展示 |

|

2021 |

| 高須の新地 |

たかすのしんち |

すみよし茶屋(新和上方復刻:05) 1件1題 (上方1件) |

堺市堺区北旅籠町東2あたり |

一休禅師が通った高須の新地旧跡は北旅籠町東2というから,高須稲荷あたりになる.その相手は地獄太夫という恐ろしい名前."門松は冥途の旅の一里塚めでたくもありめでたくもなし"は,一休が地獄太夫へ贈ったもの.

"ここから一休さんが高須の新地へ通やはったのや"(すみよし茶屋) |

高須新地(和泉名所図会) |

|

2021 |

| 堺:綾之町 |

あやのちょう |

住吉駕籠(創元米朝5:01) 1件1題 (上方1件) |

堺市堺区綾之町東, 綾之町西 |

「住吉駕籠」で,駕籠屋に絡む酔っぱらいの住処が堺の綾之町.堺からやってきて,ひとしきり駕籠屋をからかって堺の方へ戻って行く.

"大阪はこっち側だっせ。わいは堺の綾之町のもんや"(住吉駕籠) |

阪堺綾ノ町電停 |

|

2005 |

| 堺:大道九間町 |

だいどうくけんのちょう |

戒名かき(阪大上方05:2) など 7件2題 (上方7件) |

堺市堺区九間町東, 九間町西 |

九間町と大道筋の交わるところに,庖丁鍛冶店を出店予定.広告の素案であって,戒名ではない.写真は,文化2年創業の老舗刀司の軒先にかかるランプ.

"泉州堺大道九軒町庖丁鍛冶菊一文字四郎藤原兼隆本家根本梶原平兵衛先祖代々過去帳一切"(戒名かき) |

堺刃物商 |

|

2005 |

| 堺:神明町 |

しんめいちょう |

住吉駕籠(三一上方1:13) など 4件1題 (上方4件) |

堺市堺区神明町東, 神明町西 |

「住吉駕籠」で,駕籠屋に絡む酔っぱらいの住処.こっちの方が,別の速記の綾之町より1駅だけ住吉から遠い.

"誰が大阪へ行く、おれは堺の神明の町じゃ"(住吉駕籠) |

神明町の町並み |

|

2005 |

| 堺:妙国寺 |

みょうこくじ |

京見物(講明治大正7:16) など 5件2題 (東京5件) |

堺市堺区材木町東4-1 |

「京見物」のサゲ.江戸っ子が大ワサビだと意地をはった大ソテツは,樹齢1100年の国天然記念物.織田信長が移植したところ,「堺へ帰ろう」と泣いたという.境内は堺事件の折,土佐藩士がフランス人の前で切腹した所.拝観有料.

"これが名代の妙国寺の蘇鉄だす。何だ蘇鉄か。俺はまた山葵かと思った"(京見物) |

妙国寺大蘇鉄 |

|

2005 |

| 堺駅 |

さかいえき |

いらち車(大空SP01:27) 1件1題 (上方1件) |

堺市堺区戎島町3 |

南海堺駅.1888(明治21)年開業.高架化で位置は移動した.町外れになるJRの堺市駅(もと阪和堺駅から金岡駅)のことではない.1955年まで使われていた旧線の竪川橋脚が,堺駅のすぐ南東に残っている.奥の橋の真ん中でこちらを見つめているのは,なぞの南蛮人像.

"堺のステーション、どこへ連れてきたんやな(中略)わしは梅田のステーションへ行くのやがな"(いらち車) |

堺駅旧線橋脚 |

|

2023 |

| 堺の新地 |

さかいのしんち |

三枚起請(三一上方2:05) など 3件1題 (上方3件) |

堺市堺区 |

土居の西側.ざくっと堺駅周辺といったところでは.

"元、堺の新地に出てた"(三枚起請) |

|

|

|

| 堺の龍神 |

さかいのりゅうじん |

すみよし茶屋(新和上方復刻:05) 1件1題 (上方1件) |

堺市堺区竜神橋町あたり |

旧遊廓.龍神橋の西,南海電車の高架下あたりになる.近くには栄橋遊郭があった.龍神祠は栄橋町2-4へ移転している.

"それともまた堺の龍神"(すみよし茶屋) |

龍神祠 |

|

2005 |

| 堺:小島屋 |

こじまや |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

堺市堺区宿院町大町西1-2-21 |

堺名物として芥子餅が出てくる.芥子餅の小島屋が2軒ある.訪れたところ,両店の確執は深そうだった.挙げた住所は本家の方で,デパートで簡単には買えない.

"堺の小島屋の罌餅に、岸和田の村雨はどうなるねん"(播州巡り) |

芥子餅 右が本家小嶋,左が(株)小島屋 |

|

2000 |

| 堺:大寺 |

おおでら |

逆い夢(三一上方1:08) 1件1題 (上方1件) |

堺市堺区甲斐町東2-1-29 |

堺の大寺とは開口(あぐち)神社のこと.神功皇后によって創建されたとされる古社.祭神は塩土老翁神など.行基によって念仏寺が開かれたことにより,今も大寺さんと呼ばれる.境内に芸道上達の扇塚があった.

"はてしがないと堺へ行き大寺へ行きました"(逆い夢) |

開口神社 |

|

2005 |

| 堺:耕雲庵 |

こううんあん |

狐つき(新落語全集, 大文館 (1932)) |

堺市堺区少林寺町東4あたり |

耕雲庵は少林寺の塔頭だった.永徳元(1381)年,耕雲庵の白蔵主が,鎮守の稲荷に参籠して,霊狐の所作を感得した.これが狂言「釣狐」のはじまりと伝える.以来,釣狐上演時には,白蔵主稲荷にお詣りして,舞台の成功を祈るとともに,授与された逆芽竹を公演時に杖として使うと言う.少林寺は少林寺町東3-1に移転している.

"おれは泉州少林寺塔頭耕雲庵白蔵主の狐だコン"(狐つき) |

白蔵主稲荷 |

|

2005 |

| 堺:乳森 |

ちもり |

三枚起請(筑摩上方2:13) など 2件1題 (上方2件) |

堺市堺区南旅篭町,南半町 |

乳守(ちもり).旧遊廓.堺の南部で,左記地域の東部あたり.住吉大社の御田の際,苗を供する役だった.乳守之旧趾碑は臨江寺(南半町2-1)内にある.

"小照いうたら、年のころ、二十二、三の。そや。もと、堺の乳森に出てた"(三枚起請) |

乳守之舊趾碑 |

|

2005 |

| 堺:大寺餅 |

おおでらもち |

黄金の大黒(初代桂春団治落語集, 講談社 (2004))など |

堺市堺区 |

堺名物.赤福のような餡ころ餅.今は河合堂(少林寺町西4-1)で商っている.

"砂の中から大寺餅、あの、砂の中から。あの・・"(黄金の大黒) |

大寺餅 |

|

2005 |

| 堺:宿院 |

しゅくいん |

駕屋(落語全集, 石渡正文堂 (1931)) |

堺市宿院町東・宿院町西 |

住吉頓宮は,住吉大社の御旅所であり,神輿の渡御が行われる.これが宿院の由来.頓宮大鳥居付近は,映画館や寄席がならんだ繁華街だった.その様子が,さかい利晶の杜という施設でジオラマ展示されている.「住吉駕籠」で,駕籠屋にからむ酔っ払いの家は,普通は堺の神明町で演じられる.

"大阪へ行くとは云ふとらせん、おれは堺の宿院や"(駕屋) |

宿院付近のジオラマ |

|

2021 |

| 堺大浜 |

さかいおおはま |

堺飛脚(米朝落語全集 増補改訂版3, 創元社 (2014))など 2件2題 (上方2件) |

堺市堺区大浜北町あたり |

「堺飛脚」(これでも古いか)のサゲ場が,堺の大浜になる.急ぎの手紙を預かり,夜通し堺へ急ぐ飛脚をタヌキが何とか馬鹿そうとする.何度化けても,「古い古い!」と相手にされず,とうとう夜明けの堺大浜に着いた.波打ち際に大きなタイが打ち上げられているのを見て,思わずつかもうとすると,タイがギョロリと目をむいて,「これでも古いか」.大浜灯台は,1877(明治10)年建の日本最古の木造洋式灯台.

"どんどんどんどん、道を取って、堺の大浜、海岸べりへ出てきた時分に、ぼちぼち夜が明けだした"(堺飛脚) |

堺大浜灯台 |

|

2023 |

| 堺の浦 |

さかいのうら |

難題話(講明治大正5:46) 1件1題 (東京1件) |

堺市堺区 |

「難題噺」という桂文治の珍しい落語のほか,「高野駕籠」(滑稽曽呂利叢話,駸々堂(1893))に堺の浦が登場する.「住吉駕籠」に似た導入の「高野駕籠」は,本妻と妾を連れた旦那が堺の海に駕籠ごと入って釣りをしていると,二人の髪の毛が蛇のように絡み合う.「苅萱道心」もどきの噺.

"船を周旋いたせ、それに打乗り堺の浦より出帆なし"(難題話) |

堺の浦 |

|

2023 |

| 水族館 |

すいぞくかん |

顔の火事(サンデー毎日, 10(9) (1931)) |

堺市堺区大浜北町4 |

大浜公園にあった堺水族館.内国勧業博覧会の閉園後,水族館が堺市に払い下げられた.大人気を博したが,次第に客足が遠のき,1961年に閉園した.本館前の噴水にあった龍女神像が,堺旧港に復元されている.用例の林家染丸演「顔の火事」は,東京の「王子の幇間」.幇間をあちこち連れ回すセリフに,各地の名所がスケッチされる.

"繁八、水族館へ入つて運動せえと"(顔の火事) |

堺水族館龍女神像 |

|

2023 |

| 一力 |

いちりき |

大阪名所 四季の夢(三一上方2:31) 1件1題 (上方1件) |

堺市堺区大浜北町4 |

大浜公園のそば,海岸に面して料亭が建ちならんでいた.一力楼は最も有名なもの.隣には潮湯の浴場があった.このあたり高速道路と倉庫・工場群に一変している.大浜公園に,大正初期と現在の地図が重ね書きされた掲示があった.

"一力へ行くと、もう二階は坐るところがないというので、三階へ昇りました"(大阪名所 四季の夢) |

堺大浜旧観図 |

|

2023 |

| 川芳 |

かわよし |

大阪名所 四季の夢(三一上方2:31) 1件1題 (上方1件) |

堺市堺区か |

大浜通りの料亭のひとつだろう.地図に川美が載っているが,これか.

"堺へ行て、川芳で一杯飲もうか"(大阪名所 四季の夢) |

|

|

|

| 芳海楼 |

ほうかいろう |

大阪名所 四季の夢(三一上方2:31) 1件1題 (上方1件) |

堺市堺区か |

大浜通りの料亭のひとつ,茅海楼のことだろう.読みは推定.

"川芳で一杯飲もうか、芳海楼へ行こうか"(大阪名所 四季の夢) |

|

|

|

| 金露 |

きんろ |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

堺市 |

金露酒造.大塚和三郎.1907年,堺から灘へ移転した.神戸市東灘区魚崎南町5-5-47に工場があったが,今はない.

"堺では大塚の金露"(運附酒) |

金露の看板を揚げる酒屋 |

|

2005 |

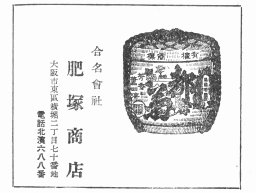

| 肥塚 |

こえづか |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

堺市 |

肥塚(こえづか).都菊が銘柄.堺から灘へ移転した.神戸市東灘区魚崎南町4-3-21に工場があったが,今はない.

"肥塚の都菊"(運附酒) |

都菊の広告(上方はなし) |

|

2021 |

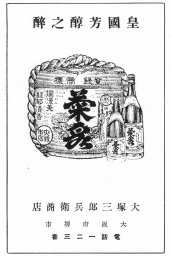

| 菊泉 |

きくいずみ |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

堺市 |

大塚酒造.

"同じく大塚の菊泉"(運附酒) |

菊泉の広告(上方はなし) |

|

2021 |

| 諏訪の森 |

すわのもり |

手切れ丁稚(騒人名作03:20) など 2件1題 (上方2件) |

堺市西区浜寺諏訪森町中あたり |

「手切れ丁稚」のマクラで,お妾さんの郊外への移住先として登場する.南海本線 諏訪ノ森駅周辺.名建築で知られる旧駅舎(登録有形文化財)は,曳家によって移動され,カフェなどに利用されることになった.

"唯今では南海沿線では諏訪の森に高師の浜"(手切れ丁稚) |

南海諏訪ノ森駅旧駅舎 |

|

2021 |

| 浜寺 |

はまでら |

皿屋敷(看板むすめ, 今日の問題社 (1939))など |

堺市西区浜寺公園町あたり |

名所とあるので,浜寺公園あたりを指すのだろう.海水浴地の適地だった.この松原が伐採されそうになったとき,大久保利通が詠んだ一首の歌がその危機をすくった.惜松碑が公園を入ってすぐの右手にある."於東二起久高師農濱廼者末ヽ都毛……"(音に聞く高師の浜のはま松も世のあだ波はのがれざりけり).

"川や海の名所がありませう……海で築港、浜寺、住吉"(皿屋敷) |

惜松碑 |

|

2021 |

| 浜寺駅 |

はまでらえき |

鼻の仇討(新落語全集, 大文館 (1932)) |

堺市西区浜寺公園町2丁 |

浜寺公園駅.用例の「鼻の仇討」は,「鼻ほしい」が一般的な演題.南海電車を利用して,浜寺に保養に出かけたので,南海の浜寺駅とした.ただし,1907年には浜寺公園駅と改称している.辰野金吾の設計になる当時の駅舎は,有形文化財に登録されている.ライバルの阪和電鉄にも,阪和浜寺(東羽衣)駅があり,南海と運賃や所要時間でしのぎを削っていた.

"ちょうど浜寺の駅から十丁余り"(鼻の仇討) |

浜寺公園駅旧駅舎 |

|

2021 |

| 大鳥神社 |

おおとりじんじゃ |

天神山(なにわ景勝 落語の舞, 講談社エディトリアル (2019)) |

堺市西区鳳北町 |

和泉国一宮.祭神は日本武尊と大鳥連祖神.切妻造り妻入りの社殿は大鳥造と呼ばれ,出雲大社に似た独特の形をしている.死んで白鳥となったヤマトタケルが舞い降りた土地が,羽曳野の白鳥陵とされ,さらに再び舞い降りた地が大鳥神社となった.

"保名は泉州堺の大鳥神社に秘伝書が見つかるようにと参詣した帰りに"(天神山) |

大鳥神社 |

|

2022 |

| 高石 |

たかいし |

鬼門風呂(立艶笑文庫3:52) 1件1題 (上方1件) |

高石市 |

高師(たかし)の浜は歌枕.百人一首,"音に聞く高師の浜のあだ波はかけじや袖の濡れもこそすれ"(祐子内親王家紀伊).高石神社に歌碑がある.

"向こうも高石、自分も高石というので、同じあんた土地のもんや"(鬼門風呂) |

高石神社 |

|

2021 |

| 高師浜 |

たかしのはま |

手切れ丁稚(騒人名作03:20) など 2件1題 (上方2件) |

高石市高師浜 |

「手切れ丁稚」のマクラで,お妾さんの郊外への移住先として登場する.南海高師浜駅周辺.かつては,日露戦争でのロシア兵俘虜収容所があった.このあたりの古い駅舎には,それぞれ凝った意匠のステンドグラスがはめられている(写真のものは複製).荒法師とタコが力を合わせて敵を迎え撃つ蛸地蔵駅のステンドグラスは必見.

"唯今では南海沿線では諏訪の森に高師の浜"(手切れ丁稚) |

南海高師浜駅 |

|

2021 |

| 蔭涼寺 |

いんりょうじ |

河村瑞賢(にっかつ談志:5) 1件1題 (東京1件) |

和泉市尾井町337 |

曹洞宗少林山蔭涼寺.河村瑞賢伝に登場する.寛文元(1661)年,河村瑞賢によって創建された.瑞賢寄贈の銀木犀(府天然記念物)がある.

"和泉ノ国に少林山蔭涼寺と云う大きな寺を建立"(河村瑞賢) |

蔭涼寺のギンモクセイ |

|

2000 |

| 信太の森 |

しのだのもり |

親子茶屋(創元米朝2:06) など 20件9題 (東京17件, 上方3件) |

和泉市王子町あたり |

葛の葉伝説地.恋しくば尋ね来てみよ和泉なる信太の森の恨み葛の葉.穴っ這入り止めのまじないにはならない.左手で書きはじめ,裏文字から口にくわえて,この歌を障子にしたためる.「天神山」の演出に取り入れられる.用例は,「親子茶屋」で,扇子で顔をかくしての茶屋遊び,狐釣りの場面.この後,扇子を取って,親子が対面となる.

"つろよ、つろよ、信田の森の、子狐どんをつろよ"(親子茶屋) |

信太森神社 |

|

2025 |

| 千枝の楠 |

ちえのくすのき |

狐つき(新落語全集, 大文館 (1932)) |

和泉市葛の葉町 |

信太森神社社殿の左側に現存する巨木で,樹齢700年とも2千年とも伝える.花山上皇が千枝の楠と名づけた.また,途中で幹が2つに分かれているため,夫婦楠とも呼ばれる.「狐つき」は元がキツネだった男が,狐つきをやり込める珍しい噺.

"南朝の忠臣じゃない、樹木の楠だ、千枝の楠と云うのだ"(狐つき) |

千枝の楠 |

|

2005 |

| 岸和田 |

きしわだ |

宿屋仇(三一上方2:18) など 18件11題 (東京1件, 上方17件) |

岸和田市 |

岸和田藩5万3千石,岡部美濃守の御城下.静かな宿をお求めの方は避けるべし.名物にあげられる村雨は,特定の店舗の菓子ではない.小豆と米粉を蒸し上げた,ほろほろとした竿物.

"前夜は泉州の岸和田、岡部美濃守のお領分、浪花屋と申す間狭なる宿に泊り"(宿屋仇) |

岸和田城 |

|

2013 |

| 貝塚 |

かいづか |

傾城瀧川(講談倶楽部, 2(5) (1912)) |

貝塚市 |

南北800mもの大きさの寺内町を形成し,周囲は濠で囲まれていた.天正年間には,織田信長によって焼き討ちされたりもした.中心である貝塚御坊浄土真宗願泉寺の名は,慶長12年につけられた.東に隣接する尊光寺のカイヅカイブキは樹齢400年をこえる巨木.塀の向こうに顔を見せている.

"一寸用事があつて、貝塚から岸和田の方へ参りました"(傾城瀧川) |

貝塚御坊願泉寺 |

|

2020 |

| 二色の浜 |

にしきのはま |

キタの旅・色事指南(落語, (16) (1983)) |

貝塚市 |

笑福亭福笑の新作落語に登場する,大阪人のマリンレジャー適地.以前は,南海二色浜駅から約1キロの道を,浮き輪かついで家族連れがぞろぞろ歩いたのだろう.今は車で浜まで行けるのだが,昼は民間駐車場が手ぐすね引いて待っており,深夜はゲートで車輌通行が封鎖される.

"『ウインドサーフィンは?』いうたら『ハワイか沖縄』っていうさかい『僕二色の浜』"(キタの旅・色事指南) |

二色浜海水浴場 |

|

2025 |

| 佐野 |

さの |

莨の火(三一上方1:30) など 4件1題 (上方4件) |

泉佐野市 |

飯の旦那は,和泉の佐野からぶらぶらと住吉さんへご参詣.食野宅跡が第一小(野出町1)にあり,碑と松が残る.校庭内にあった碑は,校門横に移設された.そのほかに,いろは四十八文字になぞらえたいろは蔵が,民家としてかろうじて残っている.

"退屈まぎれに今朝早う、和泉の佐野から堺まで駕で来ましたのじゃ"(莨の火) |

食野宅趾碑 |

|

2021 |

| 関西国際空港 |

かんさいこくさいくうこう |

STUDYしまっせ大阪弁(レオ三枝7:03) 1件1題 (上方1件) |

泉佐野市, 泉南市, 泉南郡田尻町 |

西日本のハブ空港を目指して海上の人工島に造られた国際空港.成田より羽田が便利なように,伊丹空港が存続しているため,開業当時は乗客が少なく苦戦した.2018年の台風では,大浸水した上,貨物船が連絡橋を直撃して,しばらく機能しなかった.

"当機は、一時間で関西国際空港に着きまっせ"(STUDYしまっせ大阪弁) |

関西国際空港 |

|

2007 |

| 樫井口 |

かしいぐち |

馬場三郎兵衛(錦旗の光輝, 演芸社 (1897)) |

泉佐野市南中樫井 |

用例に塙左衛門とあるのは,塙団右衛門(ばんだんえもん)直之のこと.加藤嘉明の家臣,塙団右衛門は,秀吉の朝鮮侵攻で軍功をあげた.大坂夏の陣に際して,紀州和歌山城主の浅野長晟との戦いに臨んだが,途中の樫井の地の激戦で討ち死にした.樫井の道沿いに,供養の五輪塔が残る.阪和線新家駅から1.5キロほど,樫井に入ると,重伝建を思わせるような古い町並みが広がる.

"塙左衛門直行は泉州樫井口にて討れ大坂の名士枕を列て討死なす時"(馬場三郎兵衛) |

樫井 塙団右衛門供養碑 |

|

2025 |

| 泉南 |

せんなん |

STUDYしまっせ大阪弁(レオ三枝7:03) 1件1題 (上方1件) |

大阪府 |

大阪府の南部の広域地名.最南端は泉南郡岬町になる.泉南市の南が阪南市で,ちょっとややこしい.

"大阪の泉南と言いまして、南の端"(STUDYしまっせ大阪弁) |

泉南市広域図 |

|

2021 |

| みさき公園 |

みさきこうえん |

さよなら動物園(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) |

泉南郡岬町淡輪 |

南海電鉄の経営するレジャー施設.動物園もあり,ここ生まれのチンパンジーが噺に登場する.2021年3月で,南海は経営から撤退した.

"ふるさとは日本、それも関西だっせ。みさき公園と言うところでね"(さよなら動物園) |

みさき公園ナウマン像 |

|

2007 |

| 嘘つき村 |

うそつきむら |

鉄砲勇助(創元米朝4:17) 1件1題 (上方1件) |

大阪府:架空 |

東京では向島須崎に嘘つき村がある.大阪では,かなり離れた場所に設定されている.距離的には,阪南市あたりになる.

"この大阪をまっすぐ南へ二十里ほど行ったら嘘つき村という村がある"(鉄砲勇助) |

|

|

|

| 栴檀の森 |

せんだんのもり |

ふたなり(創元米朝2:11) 1件1題 (上方1件) |

大阪府:架空 |

「ふたなり」で,世話好き親父が金にめがくらんで首つりの手本を見せるのが,栴檀の森の中.

"提灯の明かりを頼りにトボトボトボトボと栴檀の森の前まで参りました"(ふたなり) |

|

|

|

大阪府

大阪府

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜