| 住之江区 |

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 粉浜 |

こはま |

手切れ丁稚(騒人名作03:20) など 3件2題 (上方3件) |

住之江区粉浜, 粉浜西,住吉区東粉浜あたり |

南海本線粉浜駅周辺.ここも「手切れ丁稚」でお妾の移住先に挙げられる.古くは粉浜村と呼ばれ,粉浜駅そばの粉浜街道沿いに道路元標が残っている.

"近くて粉浜、岸の里"(手切れ丁稚) |

粉浜村道路元標 |

|

2022 |

| 粉浜仲之町 |

こはまなかのちょう |

文化しるこ(国書レコード:74) 1件1題 (上方1件) |

住之江区粉浜1〜3 |

粉浜中之町.西成郡のうち.南海本線の西側,今の粉浜1〜3丁目になる.

"わたいの家はナ、大阪西成区粉浜仲之町二丁目六十番地"(文化しるこ) |

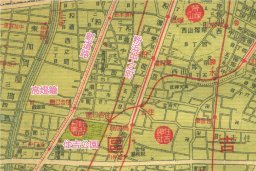

戦後大阪市街地図(部分) |

|

2023 |

| 新道路 |

しんどうろ |

莨の火(三一上方1:30) など 2件1題 (上方2件) |

住之江区 |

国道26号.「莨の火」のマクラで,住吉へのルートを説明している.『上方はなし』が刊行されていた昭和初年に開通している.

"住吉街道もずっと家が並びまして、ことに西へ新道路の広いのができまして"(莨の火) |

国道26号 |

|

2023 |

| 住吉大社:高燈籠 |

たかとうろう |

傾城瀧川(講談倶楽部, 2(5) (1912)) |

住之江区浜口西1-6 |

住吉のランドマークである高燈籠は,名所図にも必ず描かれている.鎌倉時代にはじめて造られたといわれ,航海の目印になっていた.戦後,一時撤去されたが,旧地より東側200mのところ(浜口西1-1)に,鉄筋コンクリート造りで再建されている.住吉名勝保存館の史料館として公開されている.前項の地図にも旧地が示されているが,現地には石標がある.

"広田今宮も跡にして、天下茶屋、住吉高燈籠、反橋を左右に見て"(傾城瀧川) |

住吉高燈籠 |

|

2023 |

| 住吉公園 |

すみよしこうえん |

電話の散財(国書レコード:72) など 2件2題 (上方2件) |

住之江区浜口東1 |

住吉大社駅の西側,明治初年に設けられた公園地.中央は汐掛道と呼ばれる参道で,燈籠がならぶ.その脇に,宝の市を詠んだ芭蕉句碑がある."升買て分別かはる月見かな".元禄7(1694)年,住吉参詣の折,芭蕉は宝の市で名物の升を買った.そのひと月後,芭蕉は大阪南御堂で亡くなっている.

"住吉で乗換するもんやさかい、一ぺん公園の方へいこうか、浜の方へ行こうと思うと"(電話の散財) |

住吉公園芭蕉句碑 |

|

2023 |

| 浜口町 |

はまぐちちょう |

代書(三一上方2:33) など 2件1題 (上方2件) |

住之江区浜口東, 浜口西 |

「代書屋」の主人は,新開地を浜口町と書き改めている.

"住吉区浜口町ニ於テ饅頭商を営ムと。これいつまでやってたんや"(代書) |

|

|

|

| 新開地 |

しんかいち |

代書(三一上方2:33) など 2件1題 (上方2件) |

住之江区浜口東, 浜口西 |

「代書屋」の客は,新開地で巴焼屋をやらないで二行抹消.

"場所は。住吉の新開地だんね。市場の横でナ"(代書) |

|

|

|

| 住吉新地 |

すみよししんち |

すみよし茶屋(新和上方復刻:05) 1件1題 (上方1件) |

住之江区御崎あたり |

娼妓が住吉公園の周辺に集められた.移動変遷があるらしく,よくわらかない.浜口東から御崎にかけてと思うが如何.

"しめしめ住吉新地、遠出と出かけましたな"(すみよし茶屋) |

|

|

|

| 小町茶屋 |

こまちぢゃや |

傾城瀧川(講談倶楽部, 2(5) (1912)) |

住之江区安立1 |

細井川に架かる御祓橋は,川船頭が大きなかがり火を焚いて,住吉神社の神輿を迎えた場所になる.橋の南詰には,美人が釜の湯を汲んで,長い杓に乗せて茶を出す小町茶屋があった.「傾城瀧川」という人情噺では,大阪からはるばるやって来た瀧川と喜助は,小町茶屋の先,"住吉さんの渡り"の神輿台に荷物を置いてひと休みする.深夜の大和橋で,喜助は瀧川を刀で斬りつける.大和橋北詰に住吉大社の神輿火替所が置かれ,神輿の川渡り渡御が行われた.

"反橋を右左に見て、小町茶屋浪花屋の松も跡にして"(傾城瀧川) |

小町茶屋跡御祓橋 |

|

2023 |

| 安立町 |

あんりゅうちょう |

住吉駕籠(三一上方1:13) など 4件2題 (上方4件) |

住之江区安立1〜4あたり |

医師半井安立(なからいあんりゅう)に由来する細長い町.かつては海沿いで,霰松原の碑が安立2-11にある.難波屋という茶店にあった,低く葉を広げた笠松が名高かった.

"身は安立町で用をたしておったので遅れたと存じ"(住吉駕籠) |

安立町の町並み |

|

2004 |

| 浪花屋 |

なにわや |

逆い夢(三一上方1:08) 1件1題 (上方1件) |

住之江区か |

住吉大社から大和橋の間にあった料理屋らしい.

"浪花屋へ入ったら松の上には船頭松右衛門"(逆い夢) |

|

|

|

| 大和川 |

やまとがわ |

堺飛脚(米朝落語全集 増補改訂版3, 創元社 (2014)) |

住之江区〜堺市 |

大和川は,奈良県に発し,大阪湾に注ぐ.江戸時代,18世紀に付け替え工事が行われ,淀川へつながる流れが,現在の大阪市と堺市を区切る流れとなった.旧河川では,鴻池新田などの新田開発が進められた.都市部を流れているため,近年まで水質汚濁の進むワースト河川として知られていた.

"大和川を渡りまして、堺の町へ入ります"(堺飛脚) |

大和川 |

|

2023 |

| 大和橋 |

やまとばし |

逆い夢(三一上方1:08) など 5件3題 (上方5件) |

住之江区〜堺市 |

大阪と堺を分ける橋.川は大和川.大坂側からやって来て殺されそうになった夢を見た男,大和橋をこえたら「逆い夢」,正夢ではなく逆夢になるという芝居づくしの噺が用例になる.

"それは大和橋北詰か南詰か"(逆い夢) |

大和橋 |

|

2004 |

| 南港 |

なんこう |

大阪レジスタンス(レオ三枝6:10) 1件1題 (上方1件) |

住之江区あたり |

大阪弁排斥施策で南港に収容所が設けられる.フェリーターミナルやアジア太平洋トレードセンターがあり,コンクリ詰めにされて南港に捨てられるのでは,とおびえるようなおっかない土地ではなくなったはず.とはいえ,倉庫群がずらりとならぶ港湾部は,地の果て感を感じさせる.

"逮捕されると、大阪の南港あたりや、長居公園などに作られた収容所に入れられ"(大阪レジスタンス) |

大阪南港 |

|

2009 |

| 大正区 |

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 大正橋 |

たいしょうばし |

年上の人(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) |

大正区三軒家東1〜浪速区幸町3・木津川1 |

木津川に架かる.渡しにかわり,大正4年に架橋されたことから名づけられた.大正区の名前の由来でもある.親柱には伊予の青石が飾られ,ベートーベン交響曲第9番「歓喜の歌」の譜面が欄干の意匠としてつけられている.

"「おかん、店やってんのかいな?」「スナックをな、大正橋で」"(年上の人) |

大正橋 |

|

2008 |

| 尻無川 |

しりなしがわ |

骨つり(創元米朝4:18) など 4件3題 (上方4件) |

西区, 大正区, 港区 |

木津川から別れて西流し,大阪湾に注ぐ河川.尻無川や木津川河口は釣りの名所だった.

"お前どこぞ他へ行たらどうや。ええ。やっぱりこう尻無川とか安治川やとか"(骨つり) |

甚兵衛渡船 |

|

2004 |

| 甚兵衛の小屋 |

じんべえのこや |

大阪名所 四季の夢(三一上方2:31) など 2件2題 (上方2件) |

大正区泉尾, 港区市岡か |

甚兵衛の渡しは,尻無川の下流部を,現在の大正区から港区へと渡していた.今も,市営の甚兵衛渡船として,やや下流で運行されている.渡し口にあった蜆汁などを商う甚兵衛の小屋が有名だった.川岸には木蝋を取るための櫨(ハゼ)が植えられていた.『浪花百景』の構図では,色づいたハゼの木を前面に配置し,港区側に小屋らしいものが描かれている.用例では,蜆汁ではなく,豆腐のから汁で一杯飲んでいる.いずれにせよ秋も深まって寒くなってきた時期らしい.一方,『浪花百勝』の図を見ると,小屋は大正区側にあったように見える.

"甚平の小屋へ上って豆腐滓汁で一ト銚子飲んで、両側の櫨が色着いてるので"(大阪名所 四季の夢) |

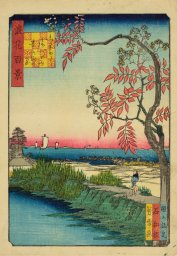

しりなし漆づつみ甚兵衛の小家(浪花百景) |

|

2021 |

| 鶴町 |

つるまち |

くもんもん式学習塾(レオ三枝5:01) 1件1題 (上方1件) |

大正区鶴町 |

大正期の埋め立て地.大阪の西端を感じさせるが,実際はさらに西に住之江区のポートタウンが広がる.倉庫ばかりでなく,宅地開発も進みつつあり,バスは10分に1本くらい走っている.

"お前とこのおかん、鶴町のスタンドバーで働いてるて言うとったんと違うか"(くもんもん式学習塾) |

鶴町 |

|

2022 |

| 大阪飛行場 |

おおさかひこうじょう |

正月丁稚(騒人名作02:16) 1件1題 (上方1件) |

大正区船町 |

1929年,大阪初の民間利用に供した大阪飛行場.短命に終わった.跡地はすべて工場地帯となっている.新木津川大橋北詰に木津川飛行場跡の標柱がある.

"木津川尻の萱や芦原を綺麗に刈り取り、いよいよ今年からエーア・ボートとして生まれ替わり"(正月丁稚) |

木津川飛行場跡標柱 |

|

2004 |

| 日本製粉会社 |

にほんせいふんがいしゃ |

人間の子(国書レコード:76) 1件1題 (上方1件) |

不明 |

1896年創業の本邦初の製粉会社.位置については社史を調べる必要あり.今の木津川沿いの工場ではないだろう.

"日本製粉会社でございまして。あ、そんでこをひきたがるんだ"(人間の子) |

|

|

|

住之江区・大正区

住之江区・大正区

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜