| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 中央区 |

ちゅうおうく |

大阪レジスタンス(レオ三枝6:10) など 2件2題 (上方2件) |

中央区 |

東京落語の台東区同様,落語地名がこれでもかとばかり密集している.そのため全項目は載せず,一部間引いた.

"大阪の「南区」は「中央区」ちう名前に変わり"(大阪レジスタンス) |

|

|

|

| 東区 |

ひがしく |

人情鹿政談(近代文藝捕物:04) 1件1題 (上方1件) |

中央区 |

南区と合併して中央区となる前の旧東区.このページに載っている地名が東区のもの.

"石山本願寺のあった大阪市東区に豊臣秀吉が築城"(人情鹿政談) |

|

|

|

| 大阪城 |

おおさかじょう |

どうらんの幸助(創元米朝5:09) など 62件33題 (圓朝1件, 東京26件, 上方35件) |

中央区大阪城 |

大阪の象徴とも言える天守閣がドンとそびえているので見栄えがする.登るともう1つの象徴,通天閣が見える.天守自体は古典落語には出てこない.手前に見えるモニュメントは,1970年に開催された大阪万博のタイムカプセル埋設点になる.深さを変えて2基埋められており,上部の方は西暦2000年に開けられたというが,全く記憶にない.次の開封は2100年,最終開封は五千年後の西暦6970年とのこと.その時に開封する人が居ないのではあまりに寂しい.

"あの人知らなんだら大阪に住んでいてお城知らんのと一緒やで。お城に住んでる人か"(どうらんの幸助) |

大阪城タイムカプセル埋設点 |

|

2022 |

| 大阪城:天守閣 |

てんしゅかく |

人情鹿政談(近代文藝捕物:04) 1件1題 (上方1件) |

中央区大阪城 |

寛文年間の焼失以降,江戸期には天守閣はなかった.なぜかマゲもの新作1件に用例がある.1931年,民間の寄付で再建された.意外なことに,歴代の大阪城天守の中で最も長寿になる.登楼有料.

"一時はお城の天守閣が見えんくらいの人垣が出来て"(人情鹿政談) |

大阪城天守閣 |

|

2021 |

| 大阪城:濠 |

ほり |

天神山(三一上方2:11) など 8件4題 (上方8件) |

中央区大阪城 |

「天神山」のキツネに恨まれ,喜六と清八はドツボにはまるか,城の堀にはまるか.どっち.

"怨めしいは、清八喜六、清八は城の濠、喜六は屎坪へほうりこんで、目に物を見せてやる"(天神山) |

大阪城の堀 |

|

2021 |

| 大阪城:大手門 |

おおてもん |

くしゃみ講釈(三一上方2:30) など 10件7題 (圓朝1件, 上方9件) |

中央区大阪城 |

城の西側に現存する.くぐると多聞櫓から,西ノ丸庭園の煙硝蔵.さらに桜門から巨石蛸石を見て天守閣へ.

"とうとうとうと押寄せたりしが大手の門前に突立ち上がり"(くしゃみ講釈) |

大手門 |

|

2013 |

| 大阪城:焔硝倉 |

えんしょうぐら |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) など 4件1題 (東京3件, 上方1件) |

中央区大阪城 |

城内の焔硝倉を指すか.有料庭園の中に現存する.万治元(1658)年に爆発した経験があるので,分厚い石造り.

"本来白いのやけど過日煙硝蔵へはいって燻った"(三十石宝の入船) |

大阪城焔硝倉 |

|

2000 |

| 大阪城:肥後石 |

ひごいし |

力石(新潮泡坂妻夫:09) 1件1題 (東京1件) |

中央区大阪城 |

京橋口に現存する.大手桜門の蛸石に次ぐ大阪城の巨石.織豊時代の城とは違っているけれど,肥後守加藤清正の寄進によると伝える.

"江戸城本丸中門のあたりには加藤清正が運んだという肥後石という大石がある"(力石) |

肥後石 |

|

2022 |

| 大阪城:玉造口 |

たまつくりぐち |

居候講釈(騒人名作11:19) 1件1題 (上方1件) |

中央区大阪城 |

豊太閤時代と江戸期の大坂城のつくりは違っている.今の大阪城に玉造口がある.玉造口枡形の石組みは残っているが,櫓はない.

"城内無線電信にて、玉造口、危ふし。直ちに援兵乞ふ旨情報あり"(居候講釈) |

大阪城 玉造口 |

|

1997 |

| 大阪城:青谷口 |

あおやぐち |

武蔵鐙太平楽(百花園, 5-7 (1889)) |

中央区大阪城 |

青屋口は,大阪城二の丸の北東側を固める.外側に長く伸びる出枡形をしており,堀に架かる橋は出し入れができる構造だった.戦災を受けた青屋門は1969年に再建されている.

"長門守の馬前を固め青谷口より乗り出し"(武蔵鐙太平楽) |

大阪城 青屋門 |

|

2022 |

| 石山本願寺 |

いしやまほんがんじ |

報恩講さん(お坊さんの平成ちょっと問答,方丈堂出版 (2013)) ほか 1件1題 (上方1件) |

中央区大阪城あたり |

山科本願寺の焼き討ちにより,後の大坂城となる石山に本願寺が移った.織田信長との間の戦争の後,この地を退去した.大阪城内に石山本願寺推定地碑がある.

"石山の本願寺は、蓮如さんが死なはるちょっと前に、自分の別荘みたいな思いで建てはった"(報恩講さん) |

石山本願寺推定地碑 |

|

2013 |

| 陸軍 |

りくぐん |

大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) |

中央区大阪城 |

大阪城に置かれた第四師団.第四師団司令部は,2001年まで大阪市立博物館として利用されていた.

"妾や理屈も陸軍も建並べ"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

元第四師団司令部 |

|

2005 |

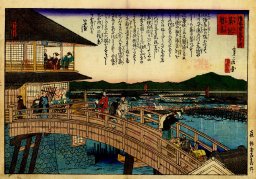

| 城の馬場 |

しろのばんば |

初天神(講仁鶴:01) など 19件12題 (上方19件) |

中央区大阪城, 馬場町 |

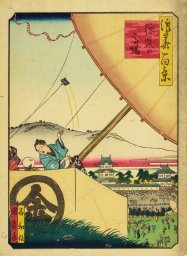

大坂城の南が馬事調練のための草原だった.町民も遊山を楽しむ場所で,広々とした原で,「初天神」の親子が凧揚げを楽しむのにはちょうど良かった.『浪花百景』でも,兄弟がたこ揚げに興じている.広い分,風が吹き抜けただろう.戯れ歌が残っている.にわかの天狗風,合羽舞い上がる,合羽屋親爺はうろたえさがして.

"凧のあげられる広場があるやろう、お前、城の馬場かどっかへ行けや"(初天神) |

錦城の馬場(浪花百景) |

|

2021 |

| 馬場町 |

ばんばちょう |

大阪レジスタンス(レオ三枝6:10) 1件1題 (上方1件) |

中央区馬場町 |

大阪弁排斥施策で廃止される地名.馬場町の代名詞だった大阪放送局JOBK(じゃぱん-おおさか-ばんばちょう-かど)も向かいの大手前に移転してしまった.今は,馬場の時代にもどったように空き地が広がっている.

"確か廃止になる地名は、『丼池』とか、『馬場町』、『毛馬の閘門』ね"(大阪レジスタンス) |

馬場町バス停 |

|

2021 |

| 森之宮 |

もりのみや |

大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 2件2題 (上方2件) |

中央区森ノ宮中央あたり |

森ノ宮.遺跡から発掘された人骨は大阪市民第一号とされる.地下施設に展示室があって,たまに一般公開される.

"酒を森之宮で寅の屋のようになっている"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

森之宮稲荷 |

|

2021 |

| 玉造 |

たまつくり |

猿廻し(三一上方2:25) など 15件10題 (東京2件, 上方13件) |

中央区玉造あたり |

落語では大阪の東はずれ.西は安治川.勾玉造りの玉作岡は玉造稲荷境内といわれる.

"玉造へ持っていて預けたんや。そんな遠いところへ持っていってどうするね"(猿廻し) |

玉作岡碑 |

|

2021 |

| 玉造稲荷 |

たまつくりいなり |

後家馬子(三一上方2:21) など 5件3題 (上方5件) |

中央区玉造2-3 |

写真は玉造稲荷境内にある漫才作家秋田實を偲ぶ笑魂碑.気合いが入ってます.

"ところは玉造稲荷さんの近所の裏長屋で"(後家馬子) |

玉造稲荷笑魂碑 |

|

2003 |

| 上町 |

うえまち |

口合小町(創元米朝4:11) など 34件23題 (上方34件) |

中央区, 天王寺区 |

上町台地に位置する町の通称.

"上町の叔母貴が病気で寝てるさかい叔母貴のところへちょっと見舞いに行てやるのや"(口合小町) |

上町台地難波宮跡 |

|

2005 |

| 元高津 |

もとたかつ |

上方見物(青圓生06:09) 1件1題 (東京1件) |

中央区 |

仁徳天皇が,高き屋に登って民の竈をご覧になったのが高津宮.高津宮址碑は高津高校に移されている.

"それは本高津と申します。これはただ高津さまでございます"(上方見物) |

高津宮址碑 |

|

2017 |

| 東町奉行所 |

ひがしまちぶぎょうしょ |

佐々木裁き(騒人名作02:20) など 3件2題 (上方3件) |

中央区大手前1 |

落語では,西町奉行所ばかりで東町奉行所が舞台にならない.もともとは東西奉行所が並んでいたが,享保9(1724)年の大火後,西町奉行所は本町橋へ移転した.大阪合同庁舎1号館前に,東町奉行所址を示す碑がある.

"只今の衛戍病院のところ、あれが東の町奉行所になっております"(佐々木裁き) |

東町奉行所址碑 |

|

2021 |

| 衛戍病院 |

えいじゅびょういん |

佐々木裁き(三一上方1:06) など 2件1題 (上方2件) |

中央区大手前1 |

大阪衛戍病院.これでは意味がわからないからか,1936年大阪陸軍病院と改称.現在の大手前病院の位置.近年まで正門の柱が残っていた.また,次項の偕行社同様に,石垣がわずかに残っている.

"東町奉行所は、ただいまの衛戌病院のところ"(佐々木裁き) |

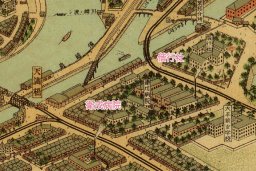

大阪市パノラマ地図(国際日本文化研究センター所蔵) |

|

2021 |

| 偕行社 |

かいこうしゃ |

馬場の狐(三一上方2:37) 1件1題 (上方1件) |

中央区大手前1-3 |

大阪偕行社.これも意味がわからないからか,軍人會舘と改称する.現在の大手前会館.偕行社附属小学校の門柱などが残る.写真の煉瓦塀の足下には,"陸軍"の文字が刻まれた標柱がみつかる.陸軍省の用地だったことを示している.

"十三の屑屋のおっさん、足も宙に偕行社の所から梅田へ出て家へ戻ってまいりました"(馬場の狐) |

大阪偕行社の煉瓦塀 |

|

2021 |

| 京橋 |

きょうばし |

桜の宮(三一上方2:13) など 8件5題 (上方8件) |

中央区大手前・大阪城〜片町1 |

寝屋川に架かる公儀橋.大阪城京橋口から京都へ向かう街道の起点にあたる.現存する.

"八軒家を通って土手下から、京橋を東へ越え"(桜の宮) |

京橋 |

|

2025 |

| 土手下 |

どてした |

野崎詣り(三一上方1:14) など 2件2題 (上方2件) |

中央区大手前 |

八軒家から京橋までの間の大阪城北側の呼び名.

"八軒家から土手下を通り、京橋から片町"(野崎詣り) |

|

|

|

| 渡辺の浜 |

わたなべのはま |

生中継 源平(レオ三枝1:10) 1件1題 (上方1件) |

中央区 |

天満橋から天神橋あたりの浜辺で,古くからの河港だった.平安期は,渡辺党の根拠地で渡辺橋の橋供養は,「袈裟御前」という落語にもちらりと出てくる.写真の碑文では,天神橋そばの渡辺津で船からあがり,熊野古道をたどって熊野詣りをしたとある.

"義経は嵐をついて、摂津渡辺の浜から六時間"(生中継 源平) |

渡辺津 熊野古道碑 |

|

2021 |

| 渡辺橋 |

わたなべばし |

袈裟御前(騒人名作07:23) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

中央区か |

現在の渡辺橋(「たばこの火」)は淀川改修後の架橋で,「袈裟御前」の噺とは無関係.遠藤盛遠(後の文覚上人)が橋供養を勤めた.遠藤盛遠が袈裟御前を口説くと,それならば夫の渡辺亘を殺してくれと言われた.夜中に忍んできて,亘の首を斬り落とし,その首を触ると,血ではなく,飯粒が手にべったりついた.これは"けさのごぜん"であったか.

"渡辺橋という橋が出来について橋供養の奉行職というんで"(袈裟御前) |

現在の渡辺橋 |

|

2021 |

| 八軒家 |

はちけんや |

どうらんの幸助(創元米朝5:09) など 23件11題 (東京2件, 上方21件) |

中央区大手前1 |

大阪と伏見を結ぶ三十石舟の発着場.船着場跡を示す碑は,浜側の昆布店の店先にある.三十石船は蒸気船にとってかわられ,1876年からは蒸気機関車としばらく競いあった.「胴乱の幸助」は,その当時を時代にとる落語.一晩かけて船で京都にやって来たら,一足違いでお半長右衛門の心中に間に合わなかった.

"煙がどうもイヤだというので夜船に乗りまして一晩かかって大阪の八軒家から京都の伏見へ"(どうらんの幸助) |

八軒家船着場の跡碑 |

|

1997 |

| 紀州家 |

きしゅうけ |

須磨の浦風(三一上方1:04) など 2件1題 (上方2件) |

中央区北浜東3あたり |

紀州藩蔵屋敷のことか.埋めたてられてやや内陸,近畿郵政局あたりの位置になる.

"紀州公のお屋敷は天神橋南詰を東へ入りました所にございました"(須磨の浦風) |

|

|

|

| 東横堀 |

ひがしよこぼり |

百年目(三一上方1:26) など 12件7題 (上方12件) |

中央区 |

道頓堀とともに現存する大阪の堀割.残念ながら本町橋あたりから南は,完全に高速道路が覆いかぶさっている.いくつか出てくる浜の地名は,調べがつかず省略した.

"東横堀を北へ突抜けて大川の真中へ出ると"(百年目) |

東横堀 |

|

2021 |

| 浜通り |

はまどおり |

佐々木裁き(三一上方1:06) など 3件1題 (上方3件) |

中央区 |

東横堀沿い.佐々木信濃守が,お忍びで世情を視察する場面で登場する.

"お役宅をお出ましになりまして、すぐ浜通りを南へ"(佐々木裁き) |

|

|

|

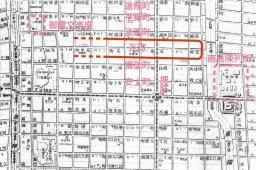

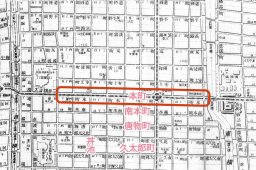

| 善安筋 |

せんあんすじ |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

中央区 |

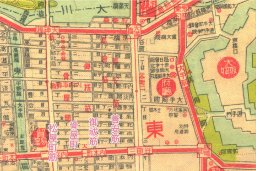

南北路.谷町筋より1本西,御祓筋より2本東.

"善安筋に貧乏人がいて、塩町の叔母はんが水臭うて"(播州巡り) |

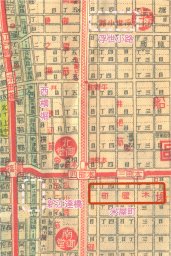

戦後大阪市街地図(部分) |

|

2023 |

| 御祓い筋 |

おはらいすじ |

饅頭こわい(創元米朝1:09) など 2件2題 (上方2件) |

中央区 |

南北路.善安筋より2本西,松屋町筋より2本東.電柱に取りつけられたNTTの表示板が,"御抜"となっていた.前項の地図でさえ,よく見ると"御抜筋"となっている.

"南農人橋、御払い筋をちょっと入ったところに"(饅頭こわい) |

御祓筋の電柱 |

|

2023 |

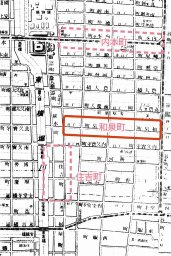

| 骨屋町 |

ほねやまち |

播州巡り(三一上方2:06) 1件1題 (上方1件) |

中央区 |

御祓筋より1本西,松屋町筋より1本東の骨屋町筋のことか.

"骨屋町でもよう肥えた人がいる"(播州巡り) |

骨屋町筋 |

|

2023 |

| 農人橋 |

のうにんばし |

饅頭こわい(創元米朝1:09) など 3件2題 (上方3件) |

中央区船場中央1〜農人橋3 |

農人橋(のうにんばし).東横堀川に架かる.公儀橋だった.南農人橋(饅頭こわい)は不明,南農人町のことかもしれない.暗闇をぽっと照らす,往来安全の燈籠というセリフが印象的.

"農人橋を今渡ろうとして、ヒョイと見ると、橋の真ン中に、若い女が一人"(饅頭こわい) |

農人橋 |

|

2021 |

| 住吉町 |

すみよしちょう |

片袖(阪大上方20:2) 1件1題 (上方1件) |

中央区松屋町住吉 |

現在は松屋町住吉だが,もとの住所はちゃんと住吉町だった.「片袖」の娘の商家に設定される.

"あれはなあ、住吉町の山上松兵衛ゆうて、造り酒屋の葬礼だ"(片袖) |

松屋町住吉住居表示板 |

|

2021 |

| 和泉町 |

いずみまち |

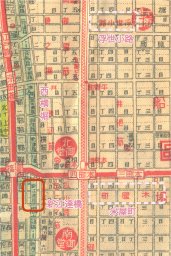

三十石夢の通い路(三一上方2:14) など 4件2題 (上方4件) |

中央区和泉町 |

東横堀の東側,農人橋の南にあたる.三十石乗り合わせのお女中と,相乗りホロ掛けで帰る家.

"妾は上町の和泉町へ帰りますねん"(三十石夢の通い路) |

大正期大阪地図(部分) |

|

2021 |

| 内本町 |

うちほんまち |

足上り(創元米朝1:05) 1件1題 (上方1件) |

中央区内本町 |

本町の東で,東横堀を越えたお城側.

"佐々木さん……内本町の佐々木さんか"(足上り) |

|

|

|

| 猿屋まんじゅう |

さるやまんじゅう |

猿後家(講文庫6:30) 1件1題 (上方1件) |

中央区本町橋7あたり |

本町橋東詰,松屋町筋にあった饅頭屋.『花の下影』(清文堂出版 (1986))に店頭の様子が描かれている.猿の人形を見つけた猿回しのサルが,おそるおそるちょっかいを出していなさる.こんなにサルが出てきては,「猿後家」の家では鬼門になろう.

"天神さんへいきゃあがった帰りに、坊んちのみやげに、猿屋まんじゅうを買うてきやがる"(猿後家) |

猿饅頭(花の下影) |

|

2021 |

| 本町の曲り |

ほんまちのまがり |

商売根問(阪大上方10:1) など 5件3題 (上方5件) |

中央区南本町1, 本町橋 |

東横堀が本町橋の南で屈曲している.大阪でも寂しいところで,河童が棲む.尻子玉をエサにすると釣れる.

"本町のまがりへ、むこう昔から我太郎がいてるちゅうて"(商売根問) |

本町の曲り |

|

2021 |

| 本町橋 |

ほんまちばし |

商売根問(創元米朝6:10) など 13件8題 (東京1件, 上方12件) |

中央区本町1〜本町橋 |

東横堀川に架かり,現存する.1913年の架橋で,大阪でもっとも古い現役の橋になる.

"本町の橋の下。あんあんところにガタロが居てんのんかいな"(商売根問) |

本町橋 |

|

2021 |

| 西町奉行所 |

にしまちぶぎょうしょ |

天狗裁き(創元米朝7:01) など 11件5題 (上方11件) |

中央区本町橋 |

「佐々木政談」「帯久」「次の御用日」「五人裁き」など,お白州ものでは西町奉行所が定番.東町奉行所が登場することは少ない.西町奉行所跡は,次項の商品陳列所,コクサイホテルと利用されてきた.近くの浜側に,赤穂浪士に武器を調達した天野屋利兵衛の巨碑がある.大石内蔵助に関係を迫られて,"天野屋利兵衛は男でござる"のセリフで突っぱねた.

"おおそれながらとしたためまして西の御番所へこれを届け出た"(天狗裁き) |

西町奉行所跡碑 |

|

2022 |

| 商品陳列所 |

しょうひんちんれつしょ |

佐々木裁き(三一上方1:06) など 4件3題 (上方4件) |

中央区本町橋2 |

商品陳列所は,西町奉行所の跡地利用.1890(明治23)年に始まる商工業振興のための施設で,洋館造りだった.碑はその後の府立貿易館跡を示す.

"ただいまの商品陳列所、あれが西の町奉行所"(佐々木裁き) |

大阪府立貿易館跡碑 |

|

2022 |

| 国際ホテル |

こくさいほてる |

次の御用日(創元米朝3:17) など 3件3題 (上方3件) |

中央区本町橋2 |

コクサイホテル.西町奉行所跡.経営不振で公的資金がつぎ込まれたが,2000年に廃業した.

"本町橋の東詰を北へ、今の国際ホテルのあるところが番所跡ですな"(次の御用日) |

コクサイホテル |

|

2000 |

| 高麗橋 |

こうらいばし |

百年目(三一上方1:26) など 11件7題 (上方11件) |

中央区高麗橋1〜東高麗橋 |

東横堀川に架かる.公儀橋.また,大坂最初の鉄の橋で名所となったが,費用超過の上,寸足らずだった.写真の親柱上の模造櫓は橋詰にあった櫓屋敷にちなむ.大坂の道の起点であり,里程元標を示す碑がある.

"高麗橋まで来てみると、立派な屋形船がデーンと着いておりまして"(百年目) |

高麗橋里程元標跡 |

|

2021 |

| 電信局 |

でんしんきょく |

大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) |

中央区今橋1-3 |

「夫婦喧嘩」では三越と高麗橋の間に位置する.今橋の西部逓信局か.

"今までは音信、電信局があってこらえ高麗橋"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

|

|

|

| 今橋(橋) |

いまばし |

須磨の浦風(三一上方1:04) など 2件1題 (上方2件) |

中央区今橋1〜北浜東5 |

東横堀川の北端に架かる.現存するが,1924年架橋の橋は架けかえられた.

"今橋を越えて鴻池家へお着きになります"(須磨の浦風) |

今橋 |

|

2021 |

| 船場 |

せんば |

仔猫(三一上方2:02) など 101件50題 (東京4件, 上方97件) |

中央区 |

東西横堀,土佐堀,長堀に囲まれた地域.船場独特の商家のしきたり,言葉や文化があるという.噺で言えば,「次の御用日」「立ちきり」「百年目」「口入屋」等々が船場の商家を舞台にする.現役の商家では,高麗橋の旧小西儀助商店(コニシ)や,承応2(1653)年創業の筋違橋のすし萬がある.

"これは船場のある一流の問屋で"(仔猫) |

重文 旧小西儀助商店 |

|

2006 |

| 今橋筋 |

いまばしすじ |

莨の火(三一上方1:30) など 5件3題 (東京1件, 上方4件) |

中央区 |

今橋を通る東西路.鴻池の本宅があった.

"今橋筋を東へ曲がって鴻の池の御本宅。表の戸をトントン"(莨の火) |

今橋 鴻池本邸 大正初年(明治大正昭和の大阪写真集) |

|

2021 |

| 築地 |

つきじ |

大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) |

中央区北浜1 |

葭屋橋の西側の三角形の土地.蟹島新地ともいう.景色がよく,多景色楼,花外楼といった料亭が並んでいた.それだけでなく,北浜には妾宅や盆屋も多く見られたという.

"たたいたり築地たりする者があるか"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

築地蟹島(写真浪花百景) |

|

2021 |

| 花外楼 |

かがいろう |

禍は下(創元米朝7:14) など 2件2題 (圓朝1件, 上方1件) |

中央区北浜1-12 |

加賀屋伊助.「禍は下」では加賀井の用例.大久保利通と会談した木戸孝允の発案,揮毫額により,現在は花外楼となる.大川べりで営業中の高級料亭.本店は手が出ない値段だが,大阪城とあべのハルカスはそこそこの値段で食べられる.八寸,椀物,造り,焼き物,煮物,凌ぎと続いたが,煮物が芋タコ南京だったのは,いかにも大阪らしくてうれしかった.

"夜網を打ってな、とれた獲物を網彦か加賀井あたりで料理して、一杯やろうというのじゃ"(禍は下) |

花外楼の料理 |

|

2021 |

| 北浜 |

きたはま |

米揚げ笊(創元米朝5:16) など 18件10題 (東京1件, 上方17件) |

中央区北浜あたり |

淀川南岸,天神橋以西あたり.笊売りは対岸堂島の米相場師で贔屓を得るが,こちらは大証の株相場.帝国座はオッペケペの川上音次郎が開設した.それ以前には,浮世亭○○の芸名で寄席にも出ていた.大証は,2014年に大阪取引所に改組されている.建物前に立つ銅像は,実業家五代友厚.大阪商法会議所の初代会頭を務めた.

"この丼池の北浜には橋が無い、昔から無い、未だに無い、これ一つの不思議"(米揚げ笊) |

大阪取引所 |

|

2022 |

| 鍋島家 |

なべしまけ |

王将異聞(新風上方:23) 1件1題 (上方1件) |

中央区 |

不明.鍋島藩蔵屋敷は北区西天満2-1になる.鍋島浜は別項.

"北浜の鍋島さんの御門、あの辺まできかかると、にわか雨がざーっと降ってきた"(王将異聞) |

旧鍋島浜(明治大阪写真集) |

|

2021 |

| 網彦 |

あみひこ |

禍は下(創元米朝7:14) など 3件3題 (上方3件) |

中央区北浜2 |

難波橋南詰,大川べりの名料亭.現在,鰻料理の阿み彦北浜店として地下に移って営業中.写真の石段は伏見稲荷山中にある.

"網彦あたりでこれからとった魚を料理してお酒になります"(禍は下) |

網彦名の寄進石段 |

|

2004 |

| 大川町 |

おおかわちょう |

高津の富(三一上方2:10) など 7件2題 (上方7件) |

中央区北浜3, 4あたり |

金毘羅船の船着場.宿屋が軒を並べ,「高津の富」の大分限が泊まる.

"ところは大阪の大川町、宿屋さんが沢山ありました時分のお噂でございます"(高津の富) |

増補改正摂州大阪地図(部分) |

|

2021 |

| 西横堀 |

にしよこぼり |

祝の壺(創元米朝2:15) など 2件2題 (上方2件) |

中央区〜西区 |

他の堀川同様,西横堀も1962年ごろに埋められて,その上を高速道路が通っている.碑は北端の肥後橋そばにある.ただの横堀(宇治の柴船など)も西横堀のこと.

"東横堀、西横堀、長堀、道頓堀、縦横の堀割を通って、船に桶を乗せて水を売りにまいりました"(祝の壺) |

西横堀川跡碑 |

|

2005 |

| カキヒロ |

かきひろ |

言葉は忘却のかなたへ(レオ三枝6:04) 1件1題 (上方1件) |

中央区北浜3-1 |

かき広.大正期の創業.淀屋橋南詰に繋留するかき船形態の割烹店で,味噌とショウガの土手鍋がメイン.かつては多くのかき船が広島からやってきて,冬場だけ係留して営業した.「代書屋」ではないが,川の中に勤めるとは,まさにこれ.固定されていないので,本当にゆらゆらと座敷が揺れる.

""カキヒロ"言うたら、カキ料理の店やったなぁ"(言葉は忘却のかなたへ) |

かき広より淀屋橋 |

|

2009 |

| 柴藤 |

しばとう |

お文さん(騒人名作07:11) 1件1題 (上方1件) |

中央区高麗橋2-5-2 |

鰻料理店.北浜,新町,道頓堀に店があった.「うなぎ屋」はストーリー上,道頓堀の店になろう.移転して現在の高麗橋で営業している.飯の下からも鰻が出てきてびっくりした.

"帰りがけ網彦か、または、柴藤かで鰻でご飯をちょうだいしますのだす"(お文さん) |

柴藤 |

|

2000 |

| 淀屋 |

よどや |

水戸光圀卿(小野彦三郎 (1894))など |

中央区北浜4 |

豪商の淀屋辰五郎の屋敷は大川べりにあった.写真のような跡が置かれている.財産を没収された五代目淀屋辰五郎と水戸黄門の出会いは,講談系の人情噺のほか,「雁風呂」という落語になっている.

"北浜の御本宅を、ムザムザ人手に渡して北野村とか云ふ田舎へ御転宅(ひっこし)なさいました"(水戸光圀卿) |

淀屋屋敷跡 |

|

2021 |

| 淀屋小路 |

よどやしょうじ |

菊江仏檀(三一上方2:04) など 6件2題 (東京2件, 上方4件) |

中央区北浜4 |

淀屋橋南詰,御堂筋から入る東西の小道.豪商淀屋の屋敷に由来する.「菊江の仏壇」で菊江を囲っているのが淀屋小路に設定される.再開発されており,なくなってしまうのか.

"それをひかして淀屋小路あたりで小粋な家を借って囲うたアるね"(菊江仏檀) |

淀屋小路説明板 |

|

1983 |

| 尚美堂 |

しょうびどう |

雑穀八(騒人名作01:18) など 2件2題 (上方2件) |

中央区北浜4-1 |

宝飾時計店として,「ざこ八」と「宇治の柴舟」に登場する.1900年創業の北浜の尚美堂のことだろう.

"尚美堂はんか。この間、注文しておいたダイヤ、まだ無いか"(雑穀八) |

尚美堂 |

|

2006 |

| 適塾 |

てきじゅく |

曼陀羅散華(白水中島らも:1) 1件1題 (上方1件) |

中央区北浜3-3 |

適塾は,緒方洪庵(適々斎)の蘭学塾.建物は国重文.洪庵の除痘館は緒方産婦人科につながっている.写真のように,わざわざしつらえられた物干しがいい味出している.緒方先生も夕涼みをしたのだろうか.

"「適塾」という古い建て物が今も保存されております"(曼陀羅散華) |

適塾と緒方洪庵像 |

|

2023 |

| 銅座 |

どうざ |

蜀山人(三一談志5:07) など 2件1題 (東京1件, 上方1件) |

中央区今橋3あたり |

長崎貿易で金銀の代わりに銅取引を進めるために設けられた銅座.旧過書町.重文の愛珠幼稚園のところにあった.奥行き深い大建築.

"役人になって大坂の銅座へ出張。銅のことを"蜀山"といったそうで"(蜀山人) |

銅座跡 |

|

2023 |

| 鴻池家 |

こうのいけけ |

鴻の池の犬(講明治大正5:16) など 14件6題 (東京5件, 上方9件) |

中央区今橋2あたり |

今橋の鴻池善右衛門.日本一の分限者.「長者番付」に描かれる清酒調製法発見譚のほか,「鴻池の犬」「御神酒徳利」「須磨の浦風」「莨の火」などに登場する.本宅跡地の今橋2-4は大阪美術倶楽部があり,碑も置かれている.

"申し上げますとおり鴻の池善右衛門、大坂では一番の金満家、大した御身代でございます"(鴻の池の犬) |

鴻池本宅跡 |

|

2006 |

| 帝国座 |

ていこくざ |

出家修行(傑作落語豆たぬき,登美屋書店 (1910)) |

中央区今橋4 |

壮士芝居で鳴らした川上音二郎が,大阪に開場した新派劇の洋式劇場.写真には1910年建とあり,川上の最晩年にあたる.翌年の1911年に没している.落語家時代は浮世亭○○の芸名で,オッペケペ節で政治漫談を演じているほか,落語速記も残している.「出家修行」とあるのは,「八五郎坊主」のこと.

"梅も佳いが、帝国座の芝居の方が面白いとか"(出家修行) |

帝国座跡 |

|

2023 |

| 中船場 |

なかせんば |

千両みかん(三一上方2:01) など 4件4題 (上方4件) |

中央区 |

北船場,南船場ほど明確ではない.『大阪ことば事典』では,淡路町あたりの一町四方と極めて限定的な説明がある.南北の境とすれば本町あたりだろうか.船場のジオラマを見ると,店や蔵がすき間無くびっしりと建てこんでいる.

"おところは中船場で、大勢の奉公人を遣うて盛大に商売してござる御大家で"(千両みかん) |

船場の町並み(大阪歴史博物館) |

|

2021 |

| 浮世小路 |

うきよしょうじ |

菊江仏檀(三一上方2:04) など 8件3題 (上方8件) |

中央区今橋〜高麗橋 |

今橋の一つ南の東西路.あらゆる種類の店があるため,浮世小路と呼ばれたとか.「欲の熊鷹」の舞台でもある.二人の男が拾った金を通りがかりの女が,浮世小路の家に持ち込んで両替する.

"淀屋橋を渡しまして、浮世小路を東へ入ると提燈の火を消してやって参ります"(菊江仏檀) |

浮世小路 |

|

2005 |

| 三越 |

みつこし |

手切れ丁稚(騒人名作03:20) など 4件3題 (上方4件) |

中央区高麗橋1, 伏見町1 |

高麗橋の三越百貨店.創業は元禄年間に遡るが,2005年に閉店した.

"あんた、三越へ行くとアノエレベーダーに乗ると怖い怖いと震うてな"(手切れ丁稚) |

三越百貨店 |

|

1998 |

| 虎屋 |

とらや |

佐々木裁き(三一上方1:06) など 3件1題 (上方3件) |

中央区高麗橋3-2あたり |

大阪の饅頭の始祖,虎屋伊織.創業は元禄年間で,高名を得ていたが,鶴屋に引き継がれる.『花の下影』(清文堂出版 (1986))に,店頭の様子が描かれている.

"いつもなア、虎屋の饅頭買うて帰ってくれます"(佐々木裁き) |

虎屋まんじう(花の下影) |

|

2021 |

| 鶴屋 |

つるや |

悋気の独楽(三一上方2:27) など 3件2題 (上方3件) |

中央区今橋4-4 |

「悋気の独楽」「お文さん」に登場する菓子舗.大阪を代表する和菓子屋の鶴屋八幡.創業は文久3年にさかのぼる.本店は今橋で,支店や販売店は,関東のデパートにも展開している.

"アア鶴屋の上用のおまんや、あたいこの饅頭好きだんね、下に竹の皮の蒲団敷いてますやろうな"(悋気の独楽) |

鶴屋八幡本店 |

|

2005 |

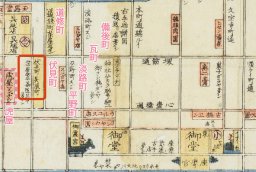

| 伏見町 |

ふしみまち |

鴻の池の犬(三一上方2:36) など 4件3題 (圓朝2件, 上方2件) |

中央区伏見町 |

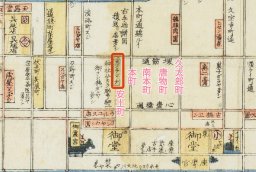

「熱海土産温泉利書」では,茶道具商道庄の店が伏見町になる.図には唐物店,茶道具屋多しとある.道中橋筋〜丼池筋間に唐物商が多かったという.いずれも加賀屋を名乗り,加賀屋(岩井)文助は日商岩井の祖にあたる.

"オイ伏見町、ナンヤ、平野町"(鴻の池の犬) |

浪華名所独案内(部分) |

|

2021 |

| 道修町 |

どしょうまち |

げほう頭(創元米朝6:15) など 12件10題 (上方12件) |

中央区道修町 |

薬種店街.今もタケダ,タナベ,シオノギとそうそうたる面々.少彦名神社(神農さん)では,薬祖である神農を祀る.市民の崇敬が篤く,張り子の虎を授与する神農祭りが盛ん.

"大阪の道修町の葛城屋という薬問屋(中略)げほうの岩松、葛城屋へ奉公することになった"(げほう頭) |

少彦名神社 |

|

1998 |

| 高岡 |

たかおか |

お文さん(騒人名作07:11) 1件1題 (上方1件) |

中央区道修町4-5 |

「お文さん」に出てくる菓子舗.高岡福信.小さい店ながら創業はなんと寛永期にさかのぼる.酒饅頭にカステラが名物.

"これは高岡の薯蕷饅頭や、アハ−旨いわ"(お文さん) |

高岡福信の酒饅頭 |

|

2005 |

| 平野町 |

ひらのまち |

代書(創元米朝7:12) など 5件4題 (上方5件) |

中央区平野町 |

平野橋を通る東西路.北は道修町,南は淡路町に接する.一六が平野町で,二七が阿弥陀池のセリフにあるように,平野町の夜店は大阪随一だった.町内にあった寄席此花館は三友派の拠点の一つ.千成瓢箪の意匠がついた街灯は,平野町の西端の道ばたに置かれている.

"一六が平野町やったと思てまんのや、二七が阿弥陀池で"(代書) |

平野町の街灯 |

|

2021 |

| 沢の鶴 |

さわのつる |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

中央区平野町2-1 |

清酒業.現在,酒蔵は灘区新在家に移転している.平野町の米屋喜兵衛・米喜ということで大阪市に分類した.堺筋に面する.平野町の旧地に沢の鶴の看板があがったビルが目立っていたが,いつの間にか無くなっていた.

"大阪の平野町二丁目には米喜の沢の鶴"(運附酒) |

沢の鶴ビル |

|

1998 |

| 堺卯 |

さかう |

大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) |

中央区平野町3-4 |

大阪を代表する料亭堺卯(さかう).寛政2(1790)年の創業.北組惣会所跡のこの地に移転してきた.閉店してしまい,2005年には大手ホテルチェーン店に立て替えられた.惣会所の碑も戻ってきた.

"ここへ来て平野町堺卯さんになって、両手をついて"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

堺卯ウインドウ |

|

1998 |

| 美々卯 |

みみう |

大阪レジスタンス(レオ三枝6:10) 1件1題 (上方1件) |

中央区平野町4-4 |

うどんすきの美々卯.堺を発祥とするが,本店の位置をあげる.箸置き,コースター,湯飲みもウサギ尽くし.

"ああ「美々卯」のうどんすきが食いたい"(大阪レジスタンス) |

美々卯ウサギづくし |

|

2005 |

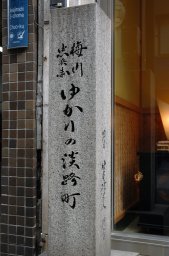

| 淡路町 |

あわじまち |

汽車の白浪(講明治大正5:30) 1件1題 (東京1件) |

中央区淡路町 |

北は平野町,南は瓦町に接する.寄席幾代亭があった.桂・三友対立時代の桂派拠点."薬"の額をあげた高座の絵と聞けばああソレかと思い当たる.梅川忠兵衛碑は,天保2(1841)年創業の箱ずしの老舗,吉野寿司店頭に立っている.

"船場というと広うございますが、淡路町というところでございます"(汽車の白浪) |

梅川忠兵衛ゆかりの淡路町碑 |

|

2006 |

| 御霊神社 |

ごりょうじんじゃ |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) など 4件4題 (東京1件, 上方3件) |

中央区淡路町4-4 |

御霊神社は,古くは靭の地にあり,圓江神社と称していた.文禄年間に現在地に移るとともに,鎌倉権五郎景政を合祀し,御霊神社と呼ばれるようになった.江戸期寛政年間には京都の噺家,松田弥助が来阪し,御霊神社あたりで浮世噺を行った.御霊前は一六の市が立ち賑わい,文楽をはじめ,見世物,寄席が櫛比した.得意の「三十石」を百両で質入れした初代文枝が,贔屓から金を融通してもらい,はじめて「三十石」を解禁したのが,御霊神社の寄席になる.

"大坂はどの辺へお出でになりますどすか。御霊前……ヲヲ左様で"(三十石宝の入船) |

御霊神社 |

|

2021 |

| 御霊文楽座 |

ごりょうぶんらくざ |

大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

中央区淡路町4-4 |

御霊神社内に文楽座の碑がある.御霊文楽座は1884(明治17)年にはじまり,他の人形芝居を圧倒する人気を誇った.のちに松竹支配下に入る.火事で焼失したため,1926(大正15)年をもって終焉となった.

"両手をついて御霊けんとあやまらなんだら文楽るぞ"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

御霊文楽座碑 |

|

2021 |

| 有本 |

ありもと |

すみよし茶屋(新和上方復刻:05) 1件1題 (上方1件) |

中央区淡路町3 |

明治4年創業の有本洋服店.昭和のはじめ頃,名前をあげただけでわかる洋服店だったらしい.淀屋橋南詰に本店があったほか,心斎橋北,高麗橋,中之島に営業所があった.現在も淡路町3に有本株式会社があるが,関連会社だろうか.

"有本のウヰインドにちゃんと預けてありますがな"(すみよし茶屋) |

有本株式会社 |

|

2008 |

| 瓦町 |

かわらまち |

お節徳三郎恋の仮名文(講明治大正1:09) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

中央区瓦町 |

淡路町の南,備後町の北.お染久松のセリフが引かれる.原作のモデルは瓦屋町(別項)の油屋という.また,現行では浅草瓦町にあてられている.

"往事大坂瓦町の油屋の長女そめなる者と久松なる者と和姦に及び、しばしば密会なせし件"(お節徳三郎恋の仮名文) |

大正期大阪地図(部分) |

|

2021 |

| 備後町 |

びんごまち |

三十石(集英圓生4:08) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

中央区備後町 |

瓦町の南,安土町の北にあたる.重厚な綿業会館(重文)が残っている.野村證券の基礎となる野村徳七の野村商店は,本町から備後町2丁目に店舗があった.今も野村ビルがある.

"最前たのんだ状を備後町へ届けてもらいたいねン"(三十石) |

綿業会館 |

|

2021 |

| 堺筋 |

さかいすじ |

らくだ(吉本ヨシモト22:1) など 12件6題 (圓朝1件, 上方11件) |

中央区 |

難波橋〜長堀橋の南北路.砂糖商が多いので砂糖の隠語であった.「らくだ」の葬礼のルートで,砂糖店に因縁をつける場面がある.

"ヒョロヒョロと堺筋へ出て参りました"(らくだ) |

堺筋ジオラマ(大阪くらしの今昔館) |

|

2021 |

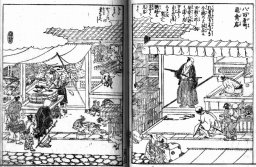

| 鳥屋町 |

とりやまち |

鳥屋坊主(立名人名演07:18) 1件1題 (上方1件) |

中央区備後町1, 安土町1 |

八百屋町筋の一部の通称.クジャクやオウムなどの珍しい鳥を扱う鳥屋が多かった.愛玩用の鳥のほか,カモなどの肉も扱っていた.図にも大爼板の上でカモを裁いている様子が見てとれる.

"大阪の、鳥屋町の、軍鶏屋の、若い衆でございます"(鳥屋坊主) |

八百屋町飛禽店(摂津名所図会) |

|

2021 |

| 備一楼 |

びいちろう |

吹き替えむすこ(講文庫6:29) 1件1題 (上方1件) |

中央区備後町1 |

料理店.備一亭と書く本や地図もあったがどちらが本名か.備後町一丁目をつづめた店名だろう.

"この春、宴会に、備一楼にて、町内のおかたに、おまえ、えらいかっさいをえたという"(吹き替えむすこ) |

|

|

|

| 安土町 |

あづちまち |

箒屋娘(青小南:08) など 3件1題 (上方3件) |

中央区安土町 |

北は備後町,南は本町に接する.箒売りの娘を嫁にもらう木綿問屋は安土町三丁目に店が設定される(箒屋娘).

"大阪、船場、安土町三丁目、木綿問屋相模屋宗兵衛伜宗三郎"(箒屋娘) |

浪華名所独案内(部分) |

|

2021 |

| 本町 |

ほんまち |

宇治の柴船(青小南:12) など 7件6題 (上方7件) |

中央区本町 |

北はほぼ安土町,南は南本町と接するL字型の町.噺には出てこないが将来の心覚えに,町内に絹張小路,鰻小路,狐小路があった.本町の骨董屋にかかっていた美人画に恋わずらいするのが,「宇治の芝船」という落語.

"本町の骨董屋で(中略)そこにぶらさがってる掛け軸に描いた、女の絵ェですのや"(宇治の柴船) |

大正期大阪地図(部分) |

|

2021 |

| 御堂筋 |

みどうすじ |

地獄八景亡者戯(創元米朝4:03) など 8件4題 (上方8件) |

中央区 |

「人形買い」では,御堂の前の人形店に買い物に出かける.大阪市長関一にかかる都市計画で,御堂筋は6車線に拡幅され,しかも一方通行路.銀杏並木を行くと南海電車に突き当たる.

"それは御堂筋やな、これは冥途やさかい冥途筋じゃ"(地獄八景亡者戯) |

御堂筋 御堂の前 |

|

2021 |

| 北御堂 |

きたみどう |

大阪名所 四季の夢(三一上方2:31) 1件1題 (上方1件) |

中央区本町4-1 |

西本願寺津村別院.慶長2(1597)年,本願寺12世准如の創建になる.空襲で焼けて再建された.

"南の御堂さん北の御堂さんには、本講はん"(大阪名所 四季の夢) |

北御堂 |

|

2023 |

| 新江達橋 |

しんえたつばし |

頓智(新落語全集, 大文館 (1932)) |

中央区南本町4〜西区西本町1 |

西横堀に架かっていた.斜めに架かっていた信濃橋の南にあたる.今は何も残っていない.演題の「頓智」は「材木丁稚」のこと.西横堀の材木浜をとおった丁稚と娘さん.それを見た人足が,片足短いと唄ってからかった.丁稚がとっさに頓智をきかせたつもりで,「片一方が長いだけ」ととりなす.

"一人の丁稚を連れて新江達橋を通りかかると"(頓智) |

戦後大阪市街地図(部分) |

|

2023 |

| 南本町 |

みなみほんまち |

鴻池の犬(創元米朝3:22) 1件1題 (上方1件) |

中央区南本町 |

本町の南.京都泉涌寺の橋(別項)にちなみ,夢の浮橋という石橋があったという(東区誌).船場センタービル9号館の北側壁面内側,誰の目にもとまらないような場所に,立川文庫ゆかりの地の説明板が掲示されている.猿飛佐助や荒木又右衛門らが大活躍する立川(たつかわ)文庫は,大正期の書き講談文化を支えた.版元の立川文明堂からは,メインであった講談のほかに,『お臍の宿替』(1923)という落語速記本も見ることができる.

"南本町の質屋の用水桶……あったあった。それは耳よりな話やが"(鴻池の犬) |

立川文庫ゆかりの地 |

|

2021 |

| 米屋町 |

こめやまち |

鴻池の犬(桂文團治落語集, 三芳屋 (1916)) |

中央区南本町 |

南本町の俗称.唐物町(別項)は,その南にあたる.東京の米屋町(中央区.「転宅」などに登場)は,実際に米穀取引が行われていた.

"唐物町の米屋町、何ぢやえ"(鴻池の犬) |

戦後大阪市街地図(部分) |

|

2023 |

| 圓光寺 |

えんこうじ |

菊江仏壇(講談倶楽部, 2(5) (1912)) など |

中央区船場中央1 |

浄土真宗.蓮如上人の創建になり,当時の蓮如の画像を所蔵する.空襲を受け本堂を焼失し,さらに道路建設により1968年に天王寺区玉造本町13に移転した.今は,三光神社の南にひっそりとある目立たぬ寺だが,戦前の速記では,御堂さんとならんで登場するほどの知名度があったらしい.

"本町の曲の圓光寺の仏壇が大きい、御堂さんのが大きいと云ふたつて"(菊江仏壇) |

円光寺 |

|

2022 |

| 唐物町 |

からものまち |

小倉船(創元米朝6:09) など 5件3題 (上方5件) |

中央区船場中央 |

南本町と久太郎町の間.唐物(とうもつ)を扱うのに唐物(からもの)町とはこれいかに.唐物町の若い衆がたまたま持ち込んでいた巨大なフラスコに入って,海に落とした大金を探しに潜るのが「小倉船」という落語になる.

"わたしは大阪の唐物町の唐物屋の若い者で"(小倉船) |

唐物町旧町名継承碑 |

|

2021 |

| 丼池 |

どぶいけ |

へっつい盗人(講古典上方1:13) など 17件9題 (上方17件) |

中央区 |

どぶいけ.丼池筋(「池田の猪買い」など)周辺,中央大通りの南北あたり.埋められてしまった芦間池に由来するという.繊維卸業が集まっている.以前はへっついを盗まれそうな不用心な道具屋の他,指物屋などが立ちならんでいた.

"清やん、丼池の道具屋イへっついさん盗みに行こか"(へっつい盗人) |

丼池筋と船場センタービル |

|

2005 |

| 久太郎町 |

きゅうたろうまち |

貧乏花見(三一上方1:28) など 2件1題 (上方2件) |

中央区久太郎町 |

南北の久太郎町(きゅうたろうまち).ちょっと"食ぅたろう"をかけている.百済からの船が着いたとの説がある.

"玉子の巻焼を頂戴いたします、これをちょっとつまみ久太郎町一丁目"(貧乏花見) |

久太郎町住居表示 |

|

2021 |

| 南御堂 |

みなみみどう |

大阪名所 四季の夢(三一上方2:31) など 4件2題 (上方4件) |

中央区久太郎町4-1 |

東本願寺難波別院.文禄4(1596)年,教如の創建になる.小噺「穴門の西瓜」は,南御堂裏側の石造りの門が舞台.ひんやりとしたトンネルになっていて,穴門名物のスイカをかぶりつくのに最適だった.名所絵にも描かれている.芭蕉終焉の地に近く,境内に句碑"旅に病で夢は枯野をかけまはる"がある.

"南の御堂さんと北の御堂さんには、本講はん"(大阪名所 四季の夢) |

南御堂芭蕉句碑 |

|

2005 |

| 坐摩神社 |

ざまじんじゃ |

猿廻し(三一上方2:25) など 11件6題 (上方11件) |

中央区久太郎町4渡辺3 |

摂津一宮.落語ではもっぱら"ざま"だが,"いかすり"とも読む.渡辺党の守護神で,鎮座地の住所の表記は,何とも不思議な久太郎町4丁目渡辺.座摩の前,博労町にかけて古着屋が櫛比し,客を目当ての飲食店も多かった.そこに奉公しても寝小便タレしない小豆屋もその一つ.ぜんざいなら,御霊神社前が名物だった.

"アアさようか坐摩の前に心中があると、女が十八男が二十歳で"(猿廻し) |

坐摩神社 |

|

2023 |

| 地蔵祭 |

じぞうまつり |

お玉牛(筑摩上方1:16) など 2件2題 (上方2件) |

|

明治に入り地蔵祭が禁止され,坐摩神社境内の火防陶器神社の祭として復活した.

"今年は南瓜いやいや、と。地蔵祭やがな"(お玉牛) |

陶器神社 |

|

2023 |

| 久宝寺町 |

きゅうほうじまち |

三十石夢の通い路(三一上方2:14) など 4件2題 (上方4件) |

中央区北久宝寺町, 南久宝寺町 |

北は久太郎町,南は博労町に接する南北の久宝寺町.小間物屋転じて雑貨問屋街としてにぎわっている.

"私久宝寺町へ帰りますが姉さんは"(三十石夢の通い路) |

久宝寺町繊維問屋街 |

|

2021 |

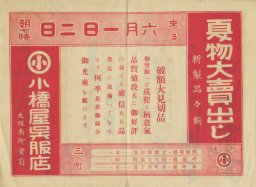

| 小橋屋 |

おばせや |

野辺(新和上方復刻:09) など 3件2題 (上方3件) |

中央区北久宝寺町4 |

「大阪名所夫婦喧嘩」では佐野屋橋の前に位置する.呉服店の平井小橋屋(おばせや)のことだろう.北久宝寺町の御堂筋西南角にあった.チラシにも描かれているように,小橋屋のマークは○に小の字で,"困る"となる.

"お前のようなことを言われると、小橋屋の暖簾で小丸てなことを言う"(野辺) |

小橋屋のチラシ |

|

2021 |

| 石原 |

いしわら |

吉野狐(三一上方1:11) など 4件1題 (上方4件) |

中央区南久宝寺町3 |

「吉野狐」の時計づくしで登場する.石原時計店の広告によると,心斎橋筋南久宝寺町南入西側.とすると服部時計店の向かいになる.北浜4-1に移転して現存している.同じく渋谷時計店は,広告によると旧北久宝寺町四丁目とある.

"渋谷や石原と肩もならべるほどでもないが時計屋店"(吉野狐) |

石原時計店 |

|

2008 |

| 稲荷座 |

いなりざ |

大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) |

中央区南久宝寺町4 |

文化8(1811)年,植村文楽軒によって人形芝居小屋が開かれた.明治期に出入りがあり,非文楽系の文楽,稲荷座として興行していた.博労町の稲荷神社境内の北門そばにあたる.これらは鰻谷の近松座へ移行した.博労稲荷のある難波神社境内に説明板が建てられている.

"こんな足では親の家へも稲荷座"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

稲荷座説明板 |

|

2005 |

| 博労町 |

ばくろまち |

貧乏花見(三一上方1:28) など 5件4題 (東京1件, 上方4件) |

中央区博労町 |

博労町(ばくろまち).三都三人絵師(講明治大正2:08)の馬喰町もここのはず.『摂津名所図会大成』を著した暁鐘成が住んでいた.難波神社境内に,博労稲荷が祀られている.今も沢山の幟が奉納されており,商売繁盛を願う人の信仰が篤いことがわかる.

"わいは博労町一丁目。そんなことは何にもならへん"(貧乏花見) |

博労稲荷 |

|

2021 |

| 不明 |

| どんぐり山 |

どんぐりやま |

兵庫船(三一上方2:09) など 3件2題 (上方3件) |

中央区か |

城の東とあるが不明.杉山という山は大阪城玉造口東,大阪城公園の位置にあった.

"お城の東にドングリ山、南に真田山"(兵庫船) |

|

|

|

中央区

中央区

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜