| 南区 |

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 羅生門 |

らしょうもん |

鬼の面(吉本ヨシモト20:5) 1件1題 (上方1件) |

南区唐橋羅城門町 |

朱雀大路正門の羅城門跡の碑は,南区唐橋羅城門町にある.渡辺綱が鬼の棲む羅生門に金札を建てた.今は仕込まないとわからない「鬼の面」のサゲがこれを踏まえる.寒さのあまり鬼の面をかぶった小僧が現れたため,素人博打のメンツは金を放りだして逃げてしまう.親孝行の小僧が,その金を下げ渡されるのも鬼の面のおかげ,道理で金札つかんだ,となる.

"昔、京都の羅生門で渡辺綱という偉い侍でも怖がったんや"(鬼の面) |

羅城門遺址碑 |

|

1998 |

| 東寺 |

とうじ |

高野土産(文の助の落語, 三芳屋 (1915))など |

京都市南区九条町1 |

東寺真言宗総本山教王護国寺.京都駅の南に見える五重塔は,京都を象徴するような建物.金堂,五重塔などの建物群,仏像,絵画など多数の国宝を有する.拝観有料.平安時代のはじめ,羅城門の東西に,東寺,西寺が建立された.今も毎朝,弘法大師に朝食を捧げる生身供が行われている.

"京都では東寺山,東京では川崎大師など"(高野土産) |

東寺 |

|

2021 |

| 伏見区 |

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 伏見稲荷 |

ふしみいなり |

紋三郎稲荷(青圓生12:04) など 16件10題 (東京9件, 上方7件) |

伏見区深草藪之内町 |

全国の稲荷の総本社.主たる祭神は宇迦之御魂大神.伏見稲荷の初詣の人出は,住吉大社とならんで関西随一.最寄りはズバリ稲荷駅.ここが実際の舞台になる落語はないが,「三十石」「悋気の独楽」「鼻利き源兵衛」などで登場する.伏見稲荷の鳥居前では,「義経千本桜」二段目で,吉野へ落ちて行く義経が,静御前を狐忠信に託そうとする.落語の「猫忠」は,その後の四段目の温習会のもめごとを描いている.

"お稲荷さまは、まず京都伏見でございますな、伏見稲荷大明神という"(紋三郎稲荷) |

伏見稲荷楼門 |

|

2002 |

| 伏見稲荷:奥の宮 |

おくのみや |

ぞろぞろ(柳家小満ん口演用「てきすと」 17, てきすとの会 (2016)) |

伏見区深草藪之内町 |

伏見稲荷本殿から,稲荷山に入ったところにある.千本鳥居と呼ばれる朱塗りの鳥居の手前に奥宮,鳥居を抜けたところに奥の院がある.奥の院にあるおもかる石は,祈願をしながらその石を持ち上げ,石の重みで成就するかどうかを占う.

"特に奥の宮からの鳥居は<千本鳥居>なンてえまして、丸でもう鳥居のトンネル坂"(ぞろぞろ) |

千本鳥居と奥の院 |

|

2021 |

| 稲荷山 |

いなりやま |

三十石夢の通い路(三一上方2:14) など 12件5題 (東京4件, 上方8件) |

伏見区稲荷山 |

伏見稲荷の裏手にある稲荷山は,一周するにに2時間ほどかかる.おびただしく祀られている稲荷のお塚を見てゆけば,半日がかりになるほど.朱塗りの千本鳥居は,外国人にも人気の観光スポットになった.伏見の土産に伏見人形(三十石).寝牛はくさを食ってくれるし,虚無僧は船酔い止め,饅頭喰いは比べられない親の恩(佐々木政談).子が賢くなるまじない.

"ここの人形は持って帰って破れてもその土が元の稲荷山へ帰るというねん"(三十石夢の通い路) |

伏見人形饅頭喰い |

|

2006 |

| 熊鷹稲荷 |

くまたかいなり |

天王寺詣り(三一上方1:12) など 2件1題 (上方2件) |

伏見区稲荷山 |

稲荷山の中心的な稲荷.本社からしばらく北へ入ったところ.大きな稲荷には茶店まである.「欲の熊鷹」はこれと関連あるのか?

"伏見では、熊鷹稲荷の大明神"(天王寺詣り) |

熊鷹社 |

|

2002 |

| 権太夫稲荷 |

ごんだゆういなり |

天王寺詣り(三一上方1:12) など 2件1題 (上方2件) |

伏見区稲荷山 |

田中社.稲荷山を代表する社.四ツ辻から石段を上ったろころ.

"権太夫稲荷の大明神"(天王寺詣り) |

権太夫稲荷 |

|

2004 |

| 末広稲荷 |

すえひろいなり |

天王寺詣り(三一上方1:12) 1件1題 (上方1件) |

伏見区稲荷山か |

稲荷山の中に末広稲荷のお塚がいくつかあった.

"末広稲荷の大明神"(天王寺詣り) |

末広稲荷 |

|

2002 |

| 白玉稲荷 |

しらたまいなり |

天王寺詣り(三一上方1:12) など 2件1題 (上方2件) |

伏見区稲荷山か |

稲荷山熊鷹社の手前の白玉稲荷がかなり大きかった.

"白玉稲荷の大明神"(天王寺詣り) |

|

|

|

| 人丸稲荷 |

ひとまるいなり |

天王寺詣り(三一上方1:12) 1件1題 (上方1件) |

伏見区稲荷山か |

ここまで,5代目松鶴演の「天王寺詣り」に一気に登場する.人丸稲荷もお塚の1つだろうが,見あたらなかった.

"人丸稲荷の大明神、あまた稲荷を寄集め"(天王寺詣り) |

|

|

|

| 二本杉稲荷 |

にほんすぎいなり |

天王寺詣り(新和上方復刻:01) 1件1題 (上方1件) |

伏見区稲荷山か |

以下3件は,枝鶴時代の松鶴演の「天王寺詣り」.熊鷹,権太夫,白玉に続き一気に登場する.不明.

"二本杉稲荷大明神"(天王寺詣り) |

|

|

|

| 石川稲荷 |

いしかわいなり |

天王寺詣り(新和上方復刻:01) 1件1題 (上方1件) |

伏見区稲荷山か |

稲荷山には千を越えるお塚がひしめいている.初めは1つずつ見ていったが,そのうちに目眩がしてきた.

"石川稲荷大明神"(天王寺詣り) |

|

|

|

| 内村大明神 |

うちむらだいみょうじん |

天王寺詣り(新和上方復刻:01) 1件1題 (上方1件) |

伏見区稲荷山か |

命名はおめでたいだけでなくユニークなものもある.中には八五郎稲荷や権太郎稲荷があった.傑作は,新聞社の奉納した毎日稲荷と廣告稲荷のセット.

"内村大明神、御当家へ悪魔はコンコン"(天王寺詣り) |

|

|

|

| 杉山稲荷 |

すぎやまいなり |

京阪土産の下(講明治大正2:10) 1件1題 (東京1件) |

伏見区稲荷山か |

これは「祇園会」に登場する.稲荷山のお塚かどうかはわからない.大杉社の周囲は杉のつく稲荷が多く,杉山大神の名もあった.

"三条の小鍛治宗近さんが杉山の為なりさん、三七二十一日の間精進潔斎して"(京阪土産の下) |

|

|

|

| 稲荷駅(国鉄) |

いなりえき |

夫婦喧嘩(お臍の宿替, 立川文明堂 (1923))など |

伏見区深草稲荷御前町 |

『上方はなし』に載っている「大阪名所夫婦喧嘩」と同様に,神戸から滋賀県の草津までの国鉄駅名を織り込んで,夫婦喧嘩のセリフにしている.稲荷駅は,1879(明治12)年に開業した.のちの1921年に,逢坂山をトンネルで抜ける現ルートが開通するまで,東海道線の駅だった.速記では,稲荷−旧山科−大谷−馬場(現 膳所)の順に並んでいる.稲荷駅ホーム上に,国鉄最古の煉瓦造りのランプ小屋が保存されている.

"宅には稲荷"(夫婦喧嘩) |

稲荷駅ランプ小屋 |

|

2021 |

| 藤の森 |

ふじのもり |

ねずみ(青三木助:13) など 4件2題 (東京4件) |

伏見区藤森町 |

左甚五郎の師匠,墨縄の住まい.

"飛騨を発ちまして、京へ上りまして、山城の国伏見藤の森という所に住居いたしておりました"(ねずみ) |

|

|

|

| 藤森神社 |

ふじのもりじんじゃ |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) 1件1題 (東京1件) |

伏見区藤森町 |

本殿,東殿,西殿からなり,素戔嗚尊,別雷命,神功皇后ら武神・天皇を祀る.神功皇后の旗塚,蒙古塚など戦乱がらみの故地も多く残っている.写真の手水鉢の台石は石川五右衛門が,宇治の十三重塔の上から五番目を盗んだものという.だから宇治には色の違った石がはまっている.

"今の、兄イ、社は何だ。藤の森神社"(三十石宝の入船) |

藤森神社手水鉢 |

|

2008 |

| 墨染 |

すみぞめ |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) 1件1題 (東京1件) |

伏見区 |

墨染寺に若木の墨染桜がある.墨染桜は鶯亭金升の「暴風雨」(新選落語福,博文館(1900))に登場する.墨染井の石盤には歌右衛門丈の名があった.

"今曲がったところは何てえところだ。伏見の墨染の町というところだ"(三十石宝の入船) |

墨染井と墨染桜 |

|

2004 |

| 小町桜 |

こまちざくら |

喜撰小僧(弘文柳枝:20) など 9件6題 (東京9件) |

伏見区 |

喜撰の舞台は京都.「関の扉」の文句では,小町桜は墨染桜の異称とされている.

"世辞ィでまァるめて、浮気ィでェ捏ォねェてェェ小町ィ桜ァの眺めにィ、飽かァぬゥ"(喜撰小僧) |

|

|

|

| 狼谷 |

おおかみだに |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) など 2件1題 (東京2件) |

伏見市深草大亀谷 |

大亀谷.桃山を貫く谷筋.狼が争ったからとも,美人のお亀がいたからともいう.尾の長い亀がいたからという説はない.

"そのほか狼谷、六地蔵なぞは御見物になりましてもお話の種になります"(三十石宝の入船) |

|

|

|

| 伏見 |

ふしみ |

大丸騒動(三一上方1:16) など 65件30題 (圓朝3件, 東京36件, 上方26件) |

伏見区 |

酒造や鳥羽伏見の戦いなど,様々な用例で伏見が登場する.血刀をもって暴れ回る弟のところに,伏見の大丸屋から兄貴が駆けつけてきた.いくら斬りつけられても傷つかないのは,不死身の兄だから.鳥羽伏見の戦の碑は,御香宮神社(伏見区御香宮門前町)にある.

"斬っても切れぬ伏見の兄でござります"(大丸騒動) |

伏見戦碑 |

|

2002 |

| 伏見:撞木町 |

しゅもくまち |

三十石(青圓生03:01) など 9件3題 (東京3件, 上方6件) |

伏見区撞木町 |

大石内蔵助が周りをあざむくため,閑居した山科から撞木町の遊廓にいりびたった.撞木町遊郭石柱,写真の大石遊興地碑,撞木町廓之碑,撞木橋銘石柱がある.

"やれェ……伏見中書島なァ……泥島ェなァれェどゥよォ……い、なぜに撞木町ァなァ藪ゥのォ……なァかァよォ……い"(三十石) |

大石良雄遊興之地よろつや碑 |

|

2004 |

| 伏見:京橋 |

きょうばし |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) など 2件1題 (東京2件) |

伏見区南浜町〜表町 |

宇治川からの水路が通じ,船着き場があった.伏見水運の拠点.

"あれが伏見の京橋というんだ"(三十石宝の入船) |

京橋 |

|

2002 |

| 伏見:京町 |

きょうまち |

大丸騒動(三一上方1:16) 1件1題 (上方1件) |

伏見区京町あたり |

京町筋.京橋から陸にあがった人は京町を北へのぼってゆく.享保年間創業の大丸呉服店は,伏見京町が発祥.

"伏見の京町に大丸屋という大家がございまして"(大丸騒動) |

|

|

|

| 伏見:駿河屋 |

するがや |

播州巡り(三一上方2:06) など 2件2題 (上方2件) |

伏見区京町3-19 |

創業300年を越える老舗菓子店.古代羊羹は和歌山工場でなく,伏見本店で製造される.

"伏見の駿河屋の羊かんにういろはどうなる"(播州巡り) |

駿河屋古代羊羹 |

|

2002 |

| 伏見:大丸屋 |

だいまるや |

大丸騒動(騒人名作04:21) など 3件1題 (上方3件) |

伏見区 |

「大丸屋騒動」の大丸は,酒屋としている速記もあるが,伏見京町の大丸といえば,普通は大丸呉服店を意識している.

"この大丸屋さんに、悪剣、村正がございます"(大丸屋騒動) |

大丸稲荷奉納額 |

|

2008 |

| 伏見:寺田屋 |

てらだや |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) など 4件1題 (東京3件, 上方1件) |

伏見区南浜町 |

今も残る船宿.坂本龍馬の定宿だった.拝観可能.詳しくはガイドブックで.淀川往来(向陽書房(1984))には越前屋,かくいや,山形屋,近江屋,水月,醍醐屋と船宿の名が挙げられている.

"名差で来ているんだ。寺田屋というのが居るかい"(三十石宝の入船) |

寺田屋 |

|

2014 |

| 伏見:寺田屋の浜 |

てらだやのはま |

三十石(集英圓生4:08) など 7件1題 (東京1件, 上方6件) |

伏見区南浜町 |

寺田屋の真ん前に碑がある.三十石船が出発する.

"昔はこの寺田屋の浜という、船の出ますところは川ではなく堀割でございます"(三十石) |

寺田屋の浜碑 |

|

2002 |

| 伏見:大手町 |

おおてまち |

大丸屋騒動(騒人名作04:21) など 2件1題 (上方2件) |

伏見区東大手町,西大手町 |

大手筋.東西路.

"伏見の大手町、大丸屋さんという家がござります"(大丸屋騒動) |

|

|

|

| 観月橋 |

かんげつきょう |

三十石(集英圓生4:08) 1件1題 (東京1件) |

伏見区豊後橋町〜橋詰町 |

宇治川に架かる.観月橋北の岡は,秀吉が愛でた月見の名所だった.明治天皇駐篳碑がある.

"宇治川の本流に出ますあのちょっと上流に観月橋という"(三十石) |

観月橋 |

|

2002 |

| 豊後橋 |

ぶんごばし |

三十石(集英圓生4:08) 1件1題 (東京1件) |

伏見区豊後橋町〜橋詰町 |

観月橋の別名.

"昔はこれを豊後橋と行ったそうです"(三十石) |

|

|

|

| 中書島 |

ちゅうじょじま |

三十石夢の通路(創元米朝4:13) など 9件1題 (東京3件, 上方6件) |

伏見区 |

"伏見中書島は泥島なれどよ なぜに撞木町は藪の中よ".中書島遊廓は東柳町西柳町あたりにあった.長建寺の弁天さんが彩りとなる.

"中書島のへんまで行きますと橋の上へあの辺の女郎がぎょうさん出てきて"(三十石夢の通路) |

再建された三十石舟 |

|

2002 |

| 大倉 |

おおくら |

運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) |

伏見区南浜 |

酒造業.1905年月桂冠を発売した.酒造の用具や井戸などを展示する月桂冠大倉記念館がある.

"伏見では大倉の月桂冠"(運附酒) |

月桂冠 |

|

2008 |

| 白菊 |

しらぎく |

猫の災難(初代桂春団治落語集, 講談社 (2004))など |

伏見区上油掛町か |

初代桂春團治演ずる速記に3回も出てくる名水.清酒神聖の酒造にも使われる白菊水はあるが,伏見屋は不明.白菊をめでる仙人が,日照りで稲が枯れるときには,白菊からしたたる雫から清水が湧くと告げたと伝える.

"これ白菊ちゅう酒や。京の伏見屋の銘酒や"(猫の災難) |

白菊水 |

|

2008 |

| 桃山 |

ももやま |

ブロマイド屋(国書レコード:71) 1件1題 (上方1件) |

伏見区桃山町など |

伏見城.桃山城は別名.江戸時代,将軍家光の時代に廃城となった.写真の城は,再建された観光施設で,訪問後間もなく経営不振で閉園となった.今も建物はあるが,中に入ることはできない.

"桃山に御殿がありましたそうですな。で、お猿やさかい桃山が好きやろ"(ブロマイド屋) |

伏見桃山城キャッスルランド |

|

2002 |

| 桃山御殿 |

ももやまごてん |

地震加藤(文の助の落語, 三芳屋(1915)) |

伏見区桃山町 |

慶長伏見地震(1596)で,伏見城天守閣が倒壊した.

"桃山御殿の門前まで来ると、メリメリバリバリ、屋根瓦はガラガラガラと落ちてくる"(地震加藤) |

|

|

|

| 桃山御殿:大手門 |

おおてもん |

地震加藤(文の助の落語, 三芳屋(1915)) |

伏見区桃山町 |

秀吉の勘気を受けていた加藤清正が,地震で伏見城が倒壊したと聞いて大手門に駆けつける故事.「地震加藤」は,芝居にもなっている.落語では,「ほめすぎ」という演題が初出だった.伏見城大手門は,御香宮神社に移設されている.

"清正は内らへ入ろうと思うても追手の門は堅く閉じてある"(地震加藤) |

伏見城大手門 |

|

2017 |

| 木幡 |

こはた |

熊坂(講小勝:25) など 6件2題 (東京6件) |

伏見区桃山町あたり |

牛若丸を抱えた常磐御前が木幡の関にかかると,弥兵衛宗清に捕縛される.「源平」や「熊坂」の物語.『都名所図会』の校註に,現在の木幡と異なると解説がある.

"三人の子供を伴れて雪の降る日に山城の国木幡の関へかかる"(熊坂) |

|

|

|

| 六地蔵 |

ろくじぞう |

三十石(青圓生03:01) など 3件1題 (東京3件) |

伏見区桃山町西町 |

地名ではあるが,大善寺の地蔵堂を指す.伏見の他,鳥羽(浄禅寺),山科(徳林庵)など,都の周囲6ヶ所に地蔵尊を安置したもの.六阿弥陀同様,遊山がてら巡拝したのだろう.

"県さん・平等院・小島ガ崎・花橘・扇ガ芝・六地蔵・狼谷、まァそこいらはちゃりみたいなもんでござります"(三十石) |

六地蔵 |

|

2002 |

| 小栗栖 |

おぐるす |

端物講釈(講明治大正2:11) など 2件1題 (東京2件) |

伏見区小栗栖 |

小栗栖(おぐりす・おぐるす).明智光秀の最期地.本能寺の変の反攻に合って近江へ落ち行くとき,小栗栖の土民の竹槍に刺された.その明智藪が小栗栖小坂町にあるが,民家の奥のようなところにあって見つけにくい.

"小野小町の妹妲妃お百と小栗栖村に於いて親子の御対面"(端物講釈) |

明智薮碑 |

|

2004 |

| 醍醐寺 |

だいごじ |

花見の仇討ち(偕成少年06:05) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |

伏見区醍醐山1 |

西国三十三ヶ所第11番札所.慶長3(1598)年,豊臣秀吉が淀君らを引き連れ,花見御殿で催したのが醍醐の花見.説明板がある.醍醐寺の五大堂では,大鏡餅を持ち上げる力持ち行事がおこなわれる.力と頼むは三味線の裏の「五大力」,三五大切.

"むかし豊臣秀吉が、伏見の醍醐寺で、はじめて豪華な花見の宴をひらいたということです"(花見の仇討ち) |

醍醐寺五大力さん |

|

2004 |

| 鳥羽 |

とば |

蔵前駕籠(立名人名演10:01) など 7件3題 (圓朝1件, 東京6件) |

伏見区 |

「蔵前駕籠」は,鳥羽伏見の戦いで世情不安な時代を背景にした落語.夜の蔵前を通る町人に,故あって徳川方に味方する浪士が追いはぎを働く.小枝橋が鳥羽の戦の開戦地で,鳥羽離宮跡公園に碑がある.

"正月の三ッ日から、伏見・鳥羽の戦いが始まった"(蔵前駕籠) |

袈裟御前首塚 |

|

2014 |

| 大川 |

おおかわ |

三十石夢の通路(創元米朝4:13) 1件1題 (上方1件) |

伏見区 |

"大川の真ン中まで行たところでこいつをキリーッと、舳先を南へ向ける"(三十石夢の通路) |

|

|

|

| 千両松 |

せんりょうまつ |

三十石(大空SP11:03) 1件1題 (上方1件) |

伏見区 |

淀川の千両松原堤防.名所図にも描かれる景勝地だったが,今は川も松原も何も残っていない.ここで戊辰戦争の激戦が繰り広げられ,旧幕府軍は敗退した.淀駅から徒歩10分ほどのところに,戊辰戦争東軍戦死者埋骨地の碑が立っている.

"夢でもつれし千両松淀のほとりの夜更して車の音もおちこちと砧の音や男山"(三十石) |

千両松戊辰戦争激戦地 |

|

2021 |

| 淀の小橋 |

よどのこばし |

中村鷹十郎(文芸倶楽部, 29(9) (1923)) |

伏見区納所町 |

かつて,宇治川に架かっていた橋.淀大橋とセットで,京街道が城下を貫通していた.1903(明治36)年,宇治川の付けかえによって,ここに橋はなくなった.京阪淀駅から北に5分ほどのところに,旧趾を示す石標と説明板がある.

"便船を貰つて乗込み、淀の小橋へ上つた"(中村鷹十郎) |

淀小橋旧趾碑 |

|

2021 |

| 淀 |

よど |

艶笑小咄集(米朝落語全集 増補改訂版 8, 創元社 (2014))など 4件1題 (上方4件) |

伏見区 |

「軽業師」という小咄の用例.淀の川瀬と来ると,必ず名所の水車になるが,これだけは違っている.淀城の周囲は,川とともに水路も発達していた.淀君の居館は城の北方,納所町だという.

"「千擦は淀の川瀬の渡し舟 棹を握って川をあちこち」てな、うまいことを言うた歌もござい"(艶笑小咄集) |

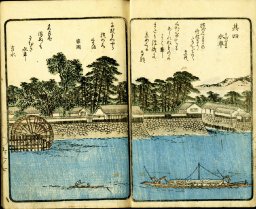

水車(淀川両岸一覧) |

|

2021 |

| 淀:櫓 |

やぐら |

三十石夢の通い路(三一上方2:14) など 2件1題 (上方2件) |

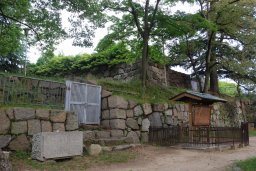

伏見区淀本町あたり |

淀城の周囲は堀と川で囲まれていた.天守の周りを多門櫓,隅櫓が取り囲む複雑な構造をしていた."お城櫓"とあるのは,このことを歌っていたのか.城址としては,石垣と内堀くらいしか残っていない.なぜか天守台には立ち入り厳禁だった.競馬に勝つにつけ負けるにつけ,酒盛でもするのか.

"淀の町にもナすぎたるものはよ お城櫓となア水車よ"(三十石夢の通い路) |

淀城址 |

|

2008 |

| 淀:水車 |

みずぐるま |

うどん屋(青小さん2:14) など 14件6題 (圓朝1件, 東京8件, 上方5件) |

伏見区 |

淀城は明治維新で破壊され,城跡の真ん中を鉄道が貫通した.淀の名物だった淀川に面する水車の風景もなくなった.淀駅の再整備前には,城の石垣が目の前に広がり,堀ばたに置かれたミニ水車が見えた.今は駅前に水車のモニュメントが設置されている.

"淀の川瀬の水車……てのァ聞いたことァあるよ。おひや車てのァ聞いたことァねえや"(うどん屋) |

水車モニュメント |

|

2021 |

| 淀の大橋 |

よどのおおはし |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) など 3件1題 (東京3件) |

伏見区淀新町・淀美豆町・久世郡久御山町大橋辺 |

もとは木津川に架かり,新町と美豆を結んでいた.木津川が改修されて,橋はない.写真は宇治川に架かる今の淀大橋.

"これからまず淀の大橋枚方、あとは明け近い頃大坂の桜の宮の入口からうたいはじめます"(三十石宝の入船) |

淀大橋 |

|

2002 |

| 山科区 |

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 山科街道 |

やましなかいどう |

指南書(講落語全集2:12) など 2件1題 (東京2件) |

山科区 |

京都から草津へ旅をすると,ずっとついてくる怪しい人物がある.「指南書」を見ると,旅は道連れ世は情け.ここは何とか乗り切ったが,さらに「指南書」を頼りに旅を続けると….

"三条通りから山科街道へ出ました(中略)草津までまいりますので"(指南書) |

|

|

|

| 山科 |

やましな |

九尾の狐(騒人名作06:16) など 6件5題 (東京5件, 上方1件) |

山科区 |

用例とは関係がないが,山科に閑居した大石内蔵助ゆかりの地,岩屋寺の大石遺髪塚をあげる.吉良邸討ち入りを果たし,元禄16(1703)年に切腹した.遺髪を埋めた地に,安永4(1775)年,石碑が建てられた.

"その頃山城国山科の傍らに閑居せる坂部庄司行綱といえる元北面の武士"(九尾の狐) |

大石遺髪塚 |

|

2021 |

| 毘沙門堂 |

びしゃもんどう |

だくだく(柳家小満ん口演用「てきすと」 18, てきすとの会 (2016)) |

山科区安朱稲荷山町18 |

毘沙門堂門跡.小満ん師の「だくだく」のマクラに語りつくされている.狩野益信(洞雲)が逆遠近法で描いた動くふすま絵,圓山応挙の描いた杉戸のコイ,九老の間の図が見どころ.拝観有料.

"京都の山科に毘沙門堂という古いお寺さんが厶いますが、ここで大変に不思議な絵を見たことが厶いまして"(だくだく) |

毘沙門堂 |

|

2017 |

| 奴茶屋 |

やっこぢゃや |

第一回(走り餅)(滑稽伊勢参宮, 駸々堂 (1895)) |

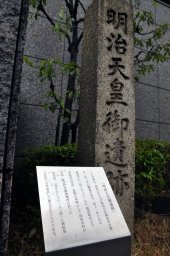

山科区安朱桟敷町 |

戦国時代から続いた茶屋.毘沙門堂領地にあたる山科駅南にあったが,今は駅前ビルとなっている.写真は,奴茶屋に明治天皇が御駐輦されたことを記念して建てられた碑.

"サアここが奴武右衛門といッて有名の仁があッた、今に奴茶屋というて残ッておる"(第一回(走り餅)) |

明治天皇御遺跡碑解説 |

|

2014 |

| 山科御坊 |

やましなごぼう |

第一回(走り餅)(滑稽伊勢参宮, 駸々堂 (1895)) |

山科区東野狐藪町2 |

現在の山科別院のことだろう.このあたりには,土塁と堀を持つ広大な山科本願寺があったが,室町時代に焼き討ちされた.山科公園には山科本願寺の土塁が残っている.「走り餅」には,この月入(つきのいり)も登場する.月入山科よりは一里半息を切ったる嫡子力弥,の歌が引かれる.

"これから南へ入ると山科御坊、そのむこうに月入といふ所がある"(第一回(走り餅)) |

山科本願寺土塁跡 |

|

2014 |

| 元慶寺 |

がんぎょうじ |

花山天皇の出家(落語で楽しむ古典文学, 大修館 (2013)) |

山科区北花山河原町13 |

天台宗華頂山元慶寺(がんけいじ).僧正遍昭の開基.この噺は「大鏡」,花山天皇がだまされて出家させられる場面をもとにしている.元慶寺の北に隣接して,臨済宗華山寺という寺があり,その境内に花山院の墓と記された3基の五輪塔がある.

"失礼この上ないことでっせ、今から行く元慶寺、花山寺の仏様に"(花山天皇の出家) |

元慶寺花山院御落飾道場碑 |

|

2014 |

| 大石神社 |

おおいしじんじゃ |

高尾(青圓生06:07) など 2件1題 (東京2件) |

山科区西野山桜ノ馬場町 |

「仙台高尾」のマクラ.山科閑居ゆかりの大石内蔵助が祀られている.1935年の創建.万亭が松を奉納していたり,義士伝を得意とした三代目吉田奈良丸顕彰碑"耐雪梅花香"があったりする.大願成就の聯がいい.

"とにかく今日では大石神社という神に祀られるという……この方は名前を残しております"(高尾) |

大石神社 |

|

2021 |

| 大石隠れ家 |

おおいしかくれが |

京見物(明治大正落語名人選集 11, 日外アソシエーツ (2018)) |

山科区西野山射庭ノ上町27 |

岩屋寺は,大石内蔵助が隠棲をよそおった場所.赤穂城を立ち退いた大石内蔵助は,親類の進藤源四郎の出身地である山科に隠居所を建てて移り住んだ.大石が山科に潜んだのは,元禄14(1701)年6月から15年8月までの期間であった.前項,大石神社のすぐ隣.池の中に大石良雄君隠棲舊址碑がある.

"山科に住んで居てな、祇園の一力へ通つたといふんだ大石山科の隠れ家がある"(京見物) |

大石良雄君隠棲舊址碑 |

|

2021 |

| 不明 |

| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| アロー |

あろー |

平家物語(三一談志4:08) 1件1題 (東京1件) |

|

談志師の入れ事.

"ベラミかなんかで飲んで、アローかなんかでひっくり返ってやがったね"(平家物語) |

|

|

|

| 加茂明神 |

かもみょうじん |

九尾の狐(騒人名作06:16) 1件1題 (東京1件) |

|

"加茂明神の親託ありし蟇目の法を行いけるに、不思議にも玉藻前の容貌変じ"(九尾の狐) |

|

|

|

| 光福寺 |

こうふくじ |

伊勢音頭(近代文藝捕物:07) 1件1題 (上方1件) |

架空か |

京都市内には左京区と南区に光福寺が現存する.

"山城光福寺の僧が宮殿再建の落成祝いに、土壌を築いて"(伊勢音頭) |

|

|

|

| 三条の鍵屋 |

さんじょうのかぎや |

三十石宝の入船(講明治大正3:41) 1件1題 (東京1件) |

|

"ハハア京は何屋が御宿……三条の鍵屋"(三十石宝の入船) |

|

|

|

| 島町 |

しままち |

アメリカ人の恋(毎日三百年2:08) 1件1題 (上方1件) |

|

"島町の太夫を落籍するのに二千円で引かせたら"(アメリカ人の恋) |

|

|

|

| 浄福院 |

じょうふくいん |

ぼくの友だち(日文落語野郎:07) 1件1題 (東京1件) |

不明 |

京都府にはない.

"古今著聞拾遺という本に(中略)京都に浄福院というすこぶる格式の高い寺があって"(ぼくの友だち) |

|

|

|

| 高島 |

たかしま |

旦那の羽織(講明治大正5:58) 1件1題 (東京1件) |

|

"西京の高島で特別に檳榔子で染めてもらいました"(旦那の羽織) |

|

|

|

| 滝屋 |

たきや |

三枚起誓(講明治大正3:22) 1件1題 (東京1件) |

|

"誰が何といっても京地(かみ)ではどうも滝屋がいい"(三枚起誓) |

|

|

|

| 長延寺の猫 |

ちょうえんじのねこ |

大黒(講明治大正2:23) 1件1題 (東京1件) |

|

書籍解説には超円寺か長円寺の可能性が示されていた.右京区の浄土宗超圓寺には猫の彫刻は昔からないとのこと.下京区の長円寺には市の説明板があがっているが猫の記載はない.

"京の長延寺にも同じく一猫彫ってございます。これを日本三猫と唱えます"(大黒) |

|

|

|

| ベラミ |

べらみ |

平家物語(三一談志4:08) 1件1題 (東京1件) |

|

談志師の入れ事.

"ベラミかなんかで飲んで、アローかなんかでひっくり返ってやがったね"(平家物語) |

|

|

|

| 丸万岡本 |

まるまんおかもと |

西京土産(講明治大正2:36) 1件1題 (東京1件) |

|

"私は三条通りの丸万岡本と申す宿屋におりました"(西京土産) |

|

|

|

| 山城西の京 |

やましろにしのきょう |

鴬宿梅(騒人名作05:26) など 2件1題 (東京2件) |

|

鶯宿梅の故事.

"山城西の京に寸分違わざる梅の木がござります"(鴬宿梅) |

|

|

|

南区・伏見区・山科区

南区・伏見区・山科区

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜