| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 山形県 |

やまがたけん |

時そば(新潮志らく:1) 1件1題 (東京1件) |

山形県 |

置賜地方から北へ天童へ抜け,今度は海岸線を北へ上るルートで,地理的に近い地点をつないで山形県の落語地名を紹介してゆく.実際には交通の便が悪く,この順で移動することは難しい.

山形を代表する郷土料理の芋煮は,サトイモと牛肉,コンニャク,ネギをベースに,具材や味付けは地域によって違っている.内陸部では醤油味,庄内地方では豚肉に厚揚げを入れ味噌味にする.

"江戸は江戸でも山形県生まれだからよ、気は長ぇんだよ"(時そば) |

山形の芋煮 |

|

2022 |

| 五色温泉 |

ごしきおんせん |

スキーヤー(旦那と奥さん,今日の問題社 (1938)) |

米沢市板谷 |

スキー場の話題なので,山形の五色温泉とした.かつての繁盛をしのばせる巨大な一軒宿の手前にスキー場のリフトが通っていた.1998年に閉場したが,今もゲレンデがあったことはわかる.奥羽本線板谷駅そばには,五色温泉の案内所やはスキー場を案内する看板が残っている.もとは,板谷駅から吊り橋を渡って行く旧道が示されていた.

"古い所から言へば、五色温泉、那須、塩原、赤城、榛名"(スキーヤー) |

五色温泉宗川旅館 |

|

2018 |

| 米沢 |

よねざわ |

雪鴉(落語見取り図, うなぎ書房(2005)) |

米沢市 |

新作落語1件にしか登場していない.米沢牛のブランドで有名.訪問しなくても駅弁でもおなじみ.米沢城址は上杉神社となり,上杉鷹山と謙信がたくさん.上杉鷹山の名文句が碑になっていた.なせば成るなさねば成らぬ何事もナセルはアラブの…….

"幅三寸五分の大鉋の刃、米沢の加藤某が打ったとはいうものの"(雪鴉) |

米沢城址 |

|

2006 |

| 米沢:本町 |

ほんちょう |

官員小僧(中礼堂 (1890)) |

米沢市 |

米沢には旧町名説明板があちこちに立てられているが,本町は不明.城の南東部にあたる現在の本町には,米沢の銘酒東光の酒蔵がある.

"わしを出羽の米沢本町でございますが商売は生糸でございます"(官員小僧) |

東光酒蔵 |

|

2014 |

| 上の山 |

かみのやま |

駅名読み込み川柳大会(牧野駅名:1) 1件1題 (東京1件) |

上山市十日町 |

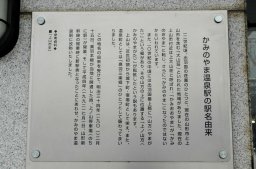

駅名を題材の新作落語に登場する.上ノ山駅.1992年,山形新幹線開業時にかみのやま温泉駅と改称した.この経緯が駅前の説明板に書いてあった.上ノ山城の麓に新湯などの湯場がある.

"上の山スキーの客も温泉(ゆ)に浸り"(駅名読み込み川柳大会) |

かみのやま温泉駅由来説明板 |

|

2005 |

| 蔵王 |

ざおう |

駅名読み込み川柳大会(牧野駅名:1) 1件1題 (東京1件) |

山形県, 宮城県 |

これも,駅名を題材の新作落語に登場.奥羽本線に蔵王駅(旧金井駅)はあるが,ここで降りても蔵王へは行けない.罪作りな駅名.

"ああ、蔵王のスキーですね。その調子で"(駅名読み込み川柳大会) |

蔵王御釜 |

|

2004 |

| 山形 |

やまがた |

角兵衛の女房(騒人名作08:19) など 4件5題 (圓朝1件, 東京4件) |

山形市 |

赤穂事件を題材とする「角兵衛の女房」は,「山岡角兵衛」が本題.江戸城の刃傷後,吉良上野介が隠居して上杉家に引き取られるという一報が入った.速記には山形とあるが,上杉家なので米沢のはず.吉良家に間者としてもぐり込んだ山岡の妻が,討ち入りに臨みあっぱれの活躍.ピンチの時にもバク転して敵を斬ったのもそのはず,角兵衛の女房だから.

"上野介が上杉家へ引き取られ、国表の出羽山形へ立ち退くという話"(角兵衛の女房)

|

山形城 |

|

2014 |

| 立石寺 |

りっしゃくじ |

ねずみ(青三木助:13) など 3件2題 (東京3件) |

山形市山寺 |

山寺.噺の中では,三井家が注文した大黒様を彫りあげた左甚五郎が,山寺参拝をこころざし,東北へ旅立つ.その名のとおり,見上げるような高いところにお堂が見える.マクラに出てくる芭蕉は元禄2(1689)年に訪れた.

"塩釜さまをお詣りしたり、瑞巌寺、山寺、そういう所を見てきてえと思うけど、どうだな"(ねずみ) |

納経堂 |

|

1991 |

| 立石寺:根本中堂 |

こんぽんちゅうどう |

閑かさや(大日本図書館02:05) 1件1題 (東京1件) |

山形市山寺 |

以下ずっと三遊亭圓窓(6)の新作「閑かさや」1件のみに出てくる落語地名が続く.根本中堂は国重文.左脇に嘉永6(1853)年の芭蕉句碑.

"方丈さま、さっき、根本中堂の所にいらっしゃったぞ"(閑かさや) |

根本中堂 |

|

2001 |

| 立石寺:芭蕉と曽良の像 |

ばしょうとそらのぞう |

閑かさや(大日本図書館02:05) 1件1題 (東京1件) |

山形市山寺 |

芭蕉像は1972年,曽良像は1989年にある親子が建立.

"左側にひと休みしている芭蕉と曽良の像"(閑かさや) |

芭蕉と曽良の像 |

|

2001 |

| 立石寺:石段 |

いしだん |

閑かさや(大日本図書館02:05) 1件1題 (東京1件) |

山形市山寺 |

四寸道では石段の幅が狭まり,親子が同じ場所を踏むという.

"上まで一〇一五段の石段があるそうで"(閑かさや) |

四寸道 |

|

2001 |

| 立石寺:蝉塚 |

せみづか |

閑かさや(大日本図書館02:05) 1件1題 (東京1件) |

山形市山寺 |

百丈岩の下,茶店の脇.宝暦元(1751)年建.碑の正面は芭蕉翁,側面は句文.句は申すまでもなく"閑かさや岩にしみ入る蝉の声".

"仁王門の少し手前に、蝉塚があります"(閑かさや) |

蝉塚 |

|

2001 |

| 日枝神社 |

ひえじんじゃ |

閑かさや(大日本図書館02:05) 1件1題 (東京1件) |

山形市山寺 |

神仏分離により立石寺より独立.根本中堂の左.

"山門への右側には日枝神社、秘宝館"(閑かさや) |

日枝神社 |

|

2001 |

| 若松さま |

わかまつさま |

お神酒徳利(青圓生08:02) など 2件1題 (東京2件) |

天童市山元2205 |

縁結びの若松観音.花笠音頭,めでためでたの若松さま♪の用例.境内に歌碑がある.「御神酒徳利」冒頭の煤払いの場面に出てくる.新たに追加したので,件数は不確か.

"めでためでたの若松さま……と、音頭を取りながら、ばたばたばたばた、掃除がはじまります"(お神酒徳利) |

若松寺歌碑 |

|

2019 |

| 天道 |

てんどう |

函館三人情死(百花園, (23) (1891)) など |

天童市 |

天童(てんどう).「函館三人心中」という人情噺の導入部が,山形県鶴岡の農村を舞台にする.そこで起きた詐欺事件の犯人が天童を通って逃亡する.天童には温泉街もあるが,なんといっても将棋駒の生産日本一の町.城跡の公園で,春先に人間将棋の大会が開かれる.町のあちこち,郵便ポストや公衆便所にも将棋の意匠があふれる.駅にも将棋資料館が設けられている.

"天道から二口越えの峠を越し 宮城で稼いだその上で奥州道を東京へ"(函館三人情死) |

人間将棋会場 |

|

2014 |

| 大旭山 |

だいきょくざん |

怪談雪颪(イーグル書房 (1889)) |

西村山郡 |

大朝日岳.標高1870m.朝日連峰の主峰で,日本百名山の一つ.これを越えると越後国に入る.右手が大朝日岳,左手が小朝日岳(標高1647m).「怪談雪颪」のタイトルにふさわしい豪雪地帯.

"大旭山小旭山と申す。二個の恐ろしい山があつて。出羽と越後の境を立てて居ります"(怪談雪颪) |

大朝日岳と小朝日岳 |

|

2019 |

| 大井沢 |

おおいざわ |

怪談雪颪(イーグル書房 (1889)) |

西村山郡西川町大井沢 |

作者不明の人情噺「怪談雪颪」の冒頭は,雪の降りしきる山形の山中ではじまる.今は想像もできないが,大井沢は湯殿山参詣の行者でにぎわった.大日寺は湯殿山別当四ヶ寺の一つ.諸堂宿坊26軒を備えた大寺であったが,1904年の火事で焼失してしまった.

"出羽国米沢から七里ばかり距たりました処に大井沢といふ村があります"(怪談雪颪) |

大井沢大日寺跡 |

|

2019 |

| 銀山温泉 |

ぎんざんおんせん |

いのちの落語―いなほ3号(魂のさけび, 春陽堂 (2021)) |

尾花沢市銀山新畑 |

生存率の低い悪性のガンを乗り越えた樋口強氏が,年に1度だけガン患者とその家族の前で演じられるのが「いのちの落語」.特急「いなほ3号」に乗って,ガン患者の家族同士が銀山温泉に向かう.銀山川を遡ってゆくと,両側に大正レトロな木造旅館が建ちならぶ.特に,雪の中に旅館の灯りがともる景観を求めて人が集まる.無理な旅行客を排除するため,冬季に日帰り客の入場制限をかけるほど.

"スマートな特急いなほ号で日本海を見てから、山形の銀山温泉に浸かって食べて気が済むまで話をするの"(いのちの落語―いなほ3号) |

銀山温泉旅館街 |

|

2025 |

| 尾花沢 |

おばなざわ |

七八一九(柳家小満ん口演用「てきすと」 24, てきすとの会 (2017)) |

尾花沢市 |

「七八一九」は,『奥の細道』を題材にした小満ん師の新作.芭蕉は,尾花沢の鈴木清風宅に3日間,養泉寺に7泊も滞在した.清風宅隣に資料館があり,芭蕉滞在の様子が再現されている.山刀伐峠の名前の由来,山刀伐のかぶり物も展示してあった.前頭部が緩やかで,後頭部が急な不等辺三角形.養泉寺の句碑は,涼しさを我が宿にしてねまる也.

"尾花沢から山寺の立石寺へ行って"(七八一九) |

養泉寺芭蕉句碑 |

|

2019 |

| 山刀伐峠 |

なたぎりとうげ |

七八一九(柳家小満ん口演用「てきすと」 24, てきすとの会 (2017)) |

最上郡最上町〜尾花沢市 |

最上川から尾花沢へ通じる峠で,北側が急坂.今はトンネルで抜けられるが,かつては離合もできないような山道をバスが通っていた.歩道の旧道は峠まで続いていて,頂部には奥の細道碑,子宝地蔵尊と並んで子持ち杉がある.何本にも分かれた枝を空に突き上げている.

"あれから、山刀伐峠を通って、尾花沢"(七八一九) |

山刀伐峠旧道 |

|

2019 |

| 関役人の家 |

せきやくにんのいえ |

七八一九(柳家小満ん口演用「てきすと」 24, てきすとの会 (2017)) |

最上郡最上町堺田 |

『奥の細道』に出てくる封人の家のこと.旧有路家住宅.国境警備の役人の家で,宮城山形県境に位置する.最寄りの堺田駅には,太平洋日本海の分水嶺があり, またいで渡れる.封人の家は拝観有料.茅葺き屋根の寄棟造りで,家の中に厩がある.芭蕉は,蚤虱馬の尿する枕もと,と詠んだ.夏でも囲炉裏に火をくべて家をメンテしている.

"尿前の関を越えた処で、その夜は関役人の家へ泊めて貰った"(七八一九) |

封人の家 |

|

2019 |

| 真室川 |

まむろがわ |

授業中(芳賀歌奴:01) など 4件3題 (東京4件) |

最上郡真室川町 |

真室川音頭の用例.駅頭に歌碑がある.♪わたしゃ真室川の梅の花コーリャ あなたまたこのまちの鶯よ 花の咲くのを待ちかねて 蕾のうちから通てくる.梅に託して男女の情愛を歌っていて,もっときわどい歌詞もあるようだ.実際に駅の西方真室川公園に梅園があり,町の花も梅.

"わたサ真室川の梅の花、コオリャ"(授業中) |

真室川音頭歌碑 |

|

2010 |

| 海尊社 |

かいそんしゃ |

函館三人情死(百花園, (23) (1891)) |

最上郡古口村 |

海尊社とあるのは,外川仙人堂のことではないか.義経とともに最上川を昇り,平泉に落ちた常陸坊海尊がここで修行した.日本武尊を祀っている.船でしか行けないため,渡船や遊覧船を使って参拝する.

"森の中の社を暫時の隠家と中へ入って正面の額の文字を見上ぐれば海尊社とある"(函館三人情死) |

外川仙人堂 |

|

2015 |

| 最上川 |

もがみがわ |

函館三人心中(文芸倶楽部, 4(14) (1908))など |

山形県 |

日本三大急流に数えられる最上川.酒田から新庄,山形,寒河江,米沢と県内主要都市を流れ,物流が盛んだった.次項の仙人堂は,芭蕉も船に乗って立ち寄った.

"足が着かねえ用心に、最上川を船で行き、天道から二口越え、仙台で稼いだ上"(函館三人心中) |

最上川米沢船屋敷跡あたり |

|

2014 |

| 酒田:本間 |

ほんま |

函館三人情死(百花園, (23) (1891)) など |

酒田市 |

酒田の豪家本間家のことか.北前船の貿易で財をなした."本間様には及びもないが,せめてなりたや殿様に"とまで言われた.本間家旧本邸や本間美術館が公開されている.

"拙者は酒田の本間へ参り 兄上の御着次第引き戻りて 悪熱去りし折りを待ち"(函館三人情死)

|

本間家旧本邸 |

|

2015 |

| 酒田:観海楼 |

かんかいろう |

函館三人情死(百花園, (23) (1891)) など |

酒田市日吉町2-9 |

瞰海楼.和洋折衷様式の料亭.後に料亭小幡として最近まで営業していた.映画のロケ地にもなって,しばらくの間一般公開されていた.

"東京から酒田の観海楼へ芸者に来ていたのを 親父が金の威光にて内へ呼び寄せ"(函館三人情死)

|

料亭小幡 |

|

2015 |

| 加茂 |

かも |

函館三人情死(百花園, (23) (1891)) など |

鶴岡市 |

漁港.クラゲの展示で人気を博した市立加茂水族館がある."巌くだき掘りかためたる船溜加茂の港は廣くしなりけり"と彫られた築港記念碑があった.

"そうよ加茂へ行きゃァ山はねへが足がつくから最上川を船で昇り"(函館三人情死)

|

加茂港 |

|

2015 |

| 鶴岡 |

つるおか |

武蔵鐙太平楽(百花園, (5)-(7) (1889))など |

鶴岡市 |

「武蔵鐙太平楽」は,馬場の大盃という講釈ネタ.鶴岡藩にも大盃が所蔵されているという話.鶴ヶ岡城の隣の致道館には,蒔絵の大盃が展示してあったが撮影禁止だった.正面の洋館は,大正天皇の即位を記念して建てられた大寶館.

"今一器は羽州庄内鶴ヶ岡の城主酒井左衛門殿のお家に在ます"(武蔵鐙太平楽) |

鶴ヶ岡城大寶館 |

|

2019 |

| 民田 |

みんでん |

九州吹き戻し(三一談志5:03) 1件1題 (東京1件) |

鶴岡市民田 |

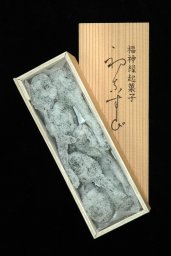

民田(みんでん).講談社版では改まっているので,三一書房版の"みんだ"は誤植だろう.漬物にする早稲ナスの原産地.写真は民田茄子を砂糖漬けにした銘菓."珍しや山をいで羽の初茄子"(芭蕉).

"葛西の海苔ィサッと焙って、民田の茄子の漬物で茶漬け"(九州吹き戻し) |

大松屋本家初なすび |

|

2005 |

| 月山 |

がっさん |

那智の滝(柳家小満ん口演用「てきすと」 12, てきすとの会 (2016)) |

鶴岡市・東田川郡庄内町 |

月山,湯殿山,羽黒山の出羽三山の一つ.標高1979m.山頂に月山神社がある.三山の中では,もっとも参拝しにくい場所にある.

"出羽の羽黒、月山、湯殿山、南部の恐山から常陸の筑波山"(那智の滝) |

月山 |

|

2019 |

| 羽黒山 |

はぐろさん |

初夢(講明治大正2:21) など 3件3題 (圓朝1件, 東京2件) |

鶴岡市羽黒町あたり |

出羽三山の一つ.最も手前の羽黒山神社に三山の社殿がならぶ.鶴岡からバス1時間.

"今日は日光さん愛宕さん羽黒さんなぞの鼻高様がおいでで"(初夢) |

出羽三山神社参道 |

|

2015 |

| 湯殿山 |

ゆどのさん |

小夜嵐吉原奇談(大川屋 (1890))など |

鶴岡市 |

出羽三山の一つ.標高1500m.北側中腹にある湯殿山神社のこと.そこで見聞きしたことは語らぬことになっている.写真の巨大な鳥居をくぐり,バスで沢を登り詰めると,そこから先の神域は撮影禁止.さぞ厳しい参拝かと思ったら,足湯もあったりしてまったり過ごした.

"出羽に至り湯殿山習黒山の霊場を跋渉し"(小夜嵐吉原奇談) |

湯殿山神社大鳥居 |

|

2019 |

| 押切 |

おしきり |

函館三人情死(百花園, (23) (1891)) |

鶴岡市東荒屋押切 |

田川とは山をへだてた東側の集落.洋梨の生産が盛ん.

"私は母方の伯父にて押切村の戸長を勤めまする同姓六右衛門と申しまする者"(函館三人情死) |

押切案内 |

|

2015 |

| 田川 |

たがわ |

函館三人情死(百花園, (23) (1891)) など |

鶴岡市田川 |

現在の鶴岡市中心部の南西、大山川上流域、国道345号沿線にあたる.湯田川温泉が近い.郵便局の南に,田川村役場跡の碑があった.山住家が登場しているが,墓地を見たところ,三浦や佐藤姓が多かった.山住という家を知っているかと尋ねたが不明だった.『文芸倶楽部』の「函館三人心中」に出てくる西田川村は不明.田川村が属していた西田川郡からの連想ではないか.

"雷名とどろく松本大医の御舎弟なりと披露して 出羽の国北田川郷田川村の豪農山住詫左衛門の家へ立ち寄りしが縁となり"(函館三人情死) |

田川村役場跡 |

|

2015 |

| 温海 |

あつみ |

駅名読み込み川柳大会(牧野駅名:1) 1件1題 (東京1件) |

鶴岡市温海 |

旧西田川郡温海町.「駅名読み込み川柳大会」と題する駅名を題材の新作落語に登場する.温海駅.川上にある温泉を当てこみ,1977年にあつみ温泉駅と改称した.

"温泉(ゆ)と海で四季人を呼ぶ温海町"(駅名読み込み川柳大会) |

温海温泉街 |

|

2005 |

| 鼠ヶ関 |

ねずがせき |

駅名読み込み川柳大会(牧野駅名:1) 1件1題 (東京1件) |

鶴岡市鼠ヶ関 |

「駅名読み込み川柳大会」に登場する十二支のつく駅名.駅の北,徒歩5分で陸奥への関所,念珠関跡に着く.駅南には古代鼠ヶ関址もある.

"ここからは蝦夷地であった鼠ヶ関"(駅名読み込み川柳大会) |

念珠關址碑 |

|

2005 |

| 小松村 |

こまつむら |

妲妃のお百(にっかつ談志:1) 1件1題 (東京1件) |

不明 |

出羽国.実録の世界.川西村の小松,それとも秋田県か.妲妃のお百の生地は,桃川如燕演では大阪木津川.

"出羽国久保田在小松村百姓の伜重吉"(妲妃のお百) |

|

|

|

| へっころ谷 |

へっころだに |

月給日(芳賀歌奴:02) など 2件1題 (東京2件) |

架空 |

落語国には,他県にもへっころ谷があり,これは山形県のへっころ谷.

"きいたか、おまえ、山形県のヘッコロ谷だよ。猪の出そうな所から来ちゃったよ"(月給日) |

|

|

|

山形県

山形県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜