| 地点名 |

出典と登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 大日如来堂 |

だいにちにょらいどう |

上野 |

日光市久次良町 |

1902(明治35)年の洪水で,大日堂は失われた.草だらけの空き地に礎石が残っている.大谷川に人専用の大日橋がかけられ,大日堂跡もきれいに整備された.

"野口屋を出立して大日如来堂に参詣す"(上野下野道の記) |

大日堂礎石 |

|

1990 |

| ばせを翁の碑 |

ばしょうおうのひ |

上野 |

日光市久次良町 |

"あらたふと青葉若葉の日の光り".大日堂跡に1909(明治42)年再建されている.

"此所にばせを翁の碑あり"(上野下野道の記) |

芭蕉句碑 |

|

1990 |

| 千体地蔵の堂 |

せんたいじぞうのどう |

上野 |

日光市久次良町 |

本文に書かれているのは大日堂そばのものらしい.残された道標には地蔵菩薩 大日千躰仏とある.地蔵堂は別にあったので,千体地蔵ではないのかもしれない.写真の含満ヶ淵のものは,何度数えても数が合わないため,化け地蔵とも呼ばれる.

"其の側に千体地蔵の堂あり"(上野下野道の記) |

含満ヶ淵の千体地蔵 |

|

2017 |

| 清水池の石橋 |

きよみずいけのいしばし |

上野 |

日光市久次良町 |

旧観写真から,大日堂前に池があることがわかる.なぜ清水池とあるのか不明.別のところの事かもしれない.

"是より清水池の石橋を渡り、横道に入る"(上野下野道の記) |

大日堂旧観 |

|

1990 |

| 裏見の滝 |

うらみのたき |

上野 (他 東京1件) 全1件1題 |

日光市日光〜丹瀬 |

1902(明治35)年,滝にかかる庇状の岩が崩れてしまい,もとの裏見状態でなくなる.

"一里半余 谷間至極の難所なるを越えて、裏見の滝に出る"(上野下野道の記) |

裏見の滝 |

|

2020 |

| 不動尊の石塚 |

ふどうそんのいしづか |

上野 |

日光市丹瀬 |

当時と同じものとは思えないが,不動尊は滝の手前にあられる.もう,この場所にも立ち入ることはできなくなった.

"側に建てたる不動尊の石塚を力にやうやう向うに通り抜け滝のうらを覗きたり"(上野下野道の記) |

裏見の滝 不動尊 |

|

1990 |

| 馬帰し |

うまがえし |

上野 |

日光市細尾町 |

岩波版のルビは,うまかえし.文字通りここで馬を下りて徒歩参拝に移った所だが,廃止された電気軌道とケーブルとの乗換場所でもあった.

"やうやう馬帰しの蔦屋にて休む"(上野下野道の記) |

馬返 |

|

2025 |

| 蔦屋 |

つたや |

上野 |

日光市細尾町 |

つたやは馬返し前でうどんを商っていた.写真には,手打山涼うどんと営業中の文字が見える.茅葺き屋根の店舗も赤いポストも,何ひとつ残っていない.

"やうやう馬帰しの蔦屋にて休む"(上野下野道の記) |

つたや |

|

1998 |

| 屏風岩 |

びょうぶいわ |

上野 |

日光市細尾町 |

中禅寺への登り道の右手にそびえる岩壁.

"屏風岩右手の峯に風穴といふあり"(上野下野道の記) |

屏風岩 |

|

2025 |

| 風穴 |

かざあな |

上野 |

日光市 |

名所図では,ヒューっと風が抜けていそうな大穴が,屏風岩の中に描いてある.よく見てみると,縦に長い黒い穴のようなものあるのがわかった.これのことだろうか.

"屏風岩右手の峯に風穴といふあり"(上野下野道の記) |

風穴か |

|

2025 |

| 丸木橋 |

まるきばし |

上野 |

日光市細尾町 |

現在でも2回橋を渡る.一つが幸橋でもう一つが,次項の栄橋.

"丸木橋を左右に渡りて 十四、五町 登れば"(上野下野道の記) |

幸橋 |

|

2025 |

| 丸木橋 |

まるきばし |

|

日光市細尾町 |

"丸木橋を左右に渡りて 十四、五町 登れば"(上野下野道の記) |

栄橋 |

|

2025 |

| 阿含の滝 |

あごんのたき |

上野 |

日光市細尾町 |

岩波版のルビは,あがんのたき.華厳の滝の東,阿含沢に架かる.発電所道路には立ち入れないので,滝には近づけない.冬場草木が枯れたときに,いろは坂の中の茶屋あたりから遠望できるという(奥村隆志, 日光四十八滝を歩く, 随想社 (2000)).

"向う山の峯より阿含の滝"(上野下野道の記) |

|

|

|

| 方等の滝 |

ほうとうのたき |

上野 |

日光市 |

岩波版の表記は,法等の滝(ほふとうのたき).第1いろは坂駐車場から見える.上段の滝のように見えるのは砂防ダムからの落水.

"方等の滝、般若の滝はるかに見えたり"(上野下野道の記) |

方等の滝 |

|

1998 |

| 般若の滝 |

はんにゃのたき |

上野 |

日光市 |

方等の滝の東側.ただし,圓朝が訪れた時は,般若・方等の滝を,今と逆に呼んでいた可能性が高い(前掲書).

"方等の滝、般若の滝はるかに見えたり"(上野下野道の記) |

般若の滝 |

|

1992 |

| 中の茶屋 |

なかのちゃや |

上野 |

日光市 |

5軒の茶屋があったが,第1いろは坂の開設以降,中の茶屋だけが跡をとどめる.

"五町余 を登れば中の茶屋、来たりて小休み"(上野下野道の記) |

中の茶屋 |

|

2025 |

| 掛茶屋 |

かけぢゃや |

上野 |

日光市 |

滝壺への道を開削し,五郎兵衛茶屋を設けた星野五郎兵衛の名と明治三十三年の年号が刻まれている.圓朝は滝上から華厳の滝を見た.

"左りの細路に 三町 入れば掛茶屋あり"(上野下野道の記) |

華厳滝壺道標 |

|

2025 |

| 華厳の滝 |

けごんのたき |

上野 (他 東京5件) 全5件4題 |

日光市 |

今はエレベータで滝壺に行ける.華厳の滝は,藤村操が不可解なる巖頭之感を穿ち,自殺名所となった.

"此処より見下ろせば華厳(けごん)の滝なり。高さ 七十五丈落口八間"(上野下野道の記) |

華厳の滝 |

|

2025 |

| 中禅寺の湖 |

ちゅうぜんじのみずうみ |

上野 (他 東京1件) 全1件1題 |

日光市 |

日光の記述で繰り返し出てくる1902(明治35)年の足尾台風では,中禅寺も被災して移転した.男体山南斜面が大きく崩れ,湖に流入した.その跡は観音薙という.

"左の方へ出る道 三、四町 にして中禅寺の湖のほとりに出る"(上野下野道の記) |

中禅寺湖 |

|

2025 |

| 寺ヶ崎薬師 |

てらがさきやくし |

上野 |

日光市 |

中禅寺湖に突き出た寺ヶ崎に修験者の行者堂があった.地図にも寺の印が残り,薬師堂があって壺が埋まっているという.

"日光御舟祭とて湖の向う辺に寺ヶ崎薬師"(上野下野道の記) |

寺ヶ崎 |

|

2025 |

| 歌ヶ浜の地蔵 |

うたがはまのじぞう |

上野 |

日光市 |

未詳.もともと歌ヶ浜にあったのだろう.

"歌ヶ浜の地蔵、御守石 婦女の石形し とて参詣人詣づ"(上野下野道の記) |

|

|

|

| 走り大黒 |

はしりだいこく |

上野 |

日光市中宮祠 |

中禅寺内,波止利大黒.安産守護といい,滝尾の香車堂と同じく香車が奉納されている.秘仏で,図像を頒布した.

"走大黒(はしりだいこく)行者講中を乗せて山々へ舟にて参ると云ふ"(上野下野道の記) |

波止利大黒 |

|

1990 |

| 中宮祠 |

ちゅうぐうし |

上野 |

日光市中宮祠 |

二荒山神社の中宮.湖面に面して立つ銅鳥居から中門,拝殿,本殿と続く.

"中宮祠に参詣す、行場小屋あり、神さびたる有様なり"(上野下野道の記) |

中宮祠 |

|

2025 |

| 蔦屋 |

つたや |

上野 |

日光市中宮祠 |

慶応4(1868)年創業の老舗旅館.その後,メモリアルホテル蔦舎と改称した.今は経営者がかわっていて,蔦屋の名前はなくなった,

"まづ上等とききし故つたやにて中食(ちゅうじき)"(上野下野道の記) |

つたやホテル |

|

1990 |

| 米屋 |

こめや |

上野 |

日光市中宮祠 |

訪問当時,冴えない外観でやっていけるのかと思っていたら,林間学校,修学旅行向けと知りナットク.今は跡形もない.

"湖の岸に蔦や米屋など 三、四軒 茶屋あり"(上野下野道の記) |

米屋旅館 |

|

1990 |

| 二荒神社 |

ふたらじんじゃ |

上野 |

日光市中宮祠 |

二荒山神社.勝道上人が男体山冬期遙拝所として開基した.

"二荒神社は 阪東十八番 立木の観音妙見堂あり"(上野下野道の記) |

中宮祠銅鳥居 |

|

2025 |

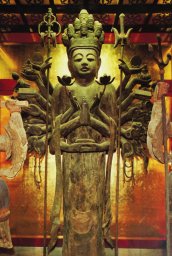

| 立ち木の観音 |

たちきのかんのん |

上野 |

日光市中宮祠 |

写真は絵葉書の複写.中禅寺の本尊の巨大な千手観音像(重文).足尾台風で湖に飲まれたが,霊験あらたか浮上した.

"二荒神社は 阪東十八番 立木の観音妙見堂あり"(上野下野道の記) |

中禅寺立木観音(絵葉書) |

|

|

| 妙見堂 |

みょうけんどう |

上野 |

日光市中宮祠 |

未詳.天台宗の輪王寺・中禅寺と北辰妙見信仰は合わないようだが….

"二荒神社は 阪東十八番 立木の観音妙見堂あり"(上野下野道の記) |

|

|

|

| 男体山へ登る入り口 |

なんたいざんへのぼるいりぐち |

上野 |

日光市中宮祠 |

中宮祠から登拝路が始まる.男体山全体が二荒山神社の神域.

"本社の鳥居より 凡そ三里 男体山へ登る入口あり"(上野下野道の記) |

男体山登拝路 |

|

2025 |

| 歌ヶ浜地立 |

うたがはまじたつ |

上野 |

日光市中宮祠 |

岩波版のルビは,うたがはまちたつ.歌ヶ浜は,勝道上人,中禅寺湖遊覧のみぎり,天人舞い歌ったとの由来を伝える.

"湖の歌ヶ浜地立といふ所は、常に白浪たつと云ふ"(上野下野道の記) |

歌ヶ浜 |

|

2025 |

| 獅子ヶ淵 |

ししがふち |

上野 |

日光市中宮祠 |

獅子が淵ではなく岸ヶ淵.旧金谷ボートハウスと菖蒲ヶ浜の間の湾部.もう一つの池の淵の方は未詳.

"これより池の淵、獅子ヶ淵を通りて龍頭(りゅうず)の茶屋に休む"(上野下野道の記) |

岸ヶ淵 |

|

2025 |

| 竜頭滝 |

りゅうづのたき |

上野 |

日光市 |

岩波版の表記は,龍須(りうず)滝.湯川下流の急流状の滝で,最下部の茶屋から見ると二筋の龍の髭となる.

"是より龍頭滝を左の方に見つつ山道を登る"(上野下野道の記) |

龍頭滝 |

|

1998 |

| 千畳ヶ原 |

せんじょうがはら |

上野 |

日光市 |

戦場ヶ原.千畳では狭っ苦しいが,神々の戦いの舞台というとスケールが大きくなる.

"此所は千畳ヶ原 御花畠トモ 云うて草の花咲きみだれ塵一つ見えず清涼の地"(上野下野道の記) |

戦場ヶ原 |

|

2025 |

| 泉 |

いずみ |

上野 |

日光市 |

湧き水といえば,戦場ヶ原の北側にある泉門池(いずみやどいけ)のことだろう.

"往く程に清水出る泉の所に来たりて一口飲めば氷の如き冷水なり"(上野下野道の記) |

泉門池の湧水 |

|

1992 |

| 古ヶ谷 |

ふるがたに |

上野 |

日光市か |

泉のあたり.

"左へ是より湯滝道と有り 此所を古ヶ谷と云ふ"(上野下野道の記) |

|

|

|

| 湯滝 |

ゆだき |

上野 |

日光市 |

圓朝風にいえば,湯ノ湖からドッドと流れ落ちている.下から仰ぎ見るばかりでなく,滝上までの遊歩道がつけられている.川から滝に落ち込むところは,迫力ある景色.

"左へ是より湯滝道と有り 此所を古ヶ谷と云ふ"(上野下野道の記) |

湯滝 |

|

2025 |

| 湖水 |

こすい |

上野 |

日光市湯元 |

湯ノ湖.温泉排水が入っているため結氷せず,汚濁がひどかった.

"湖水見えて兎嶋あり"(上野下野道の記) |

湯ノ湖から金精峠を望む |

|

2025 |

| 兎嶋 |

うさぎじま |

上野 |

日光市湯元 |

湯ノ湖東側から突き出た半島.自然探勝路が整備されている.

"湖水見えて兎嶋あり"(上野下野道の記) |

湯ノ湖兎島 |

|

2025 |

| 湯元 |

ゆもと |

上野 |

日光市湯元 |

圓朝訪問後,時を経ずして今に残る釜屋や板屋,米屋など立派な温泉宿が立ち並ぶようになる.湯元源泉には,それぞれの湯宿の源泉小屋が並んでいる.

"やうやう湯元の吉見屋に着きぬ"(上野下野道の記) |

湯元温泉源泉 |

|

2025 |

| 湯泉権現 |

ゆせんごんげん |

上野 |

日光市湯元 |

岩波版のルビは,たうせんごんげん.湯元温泉の東,山側にある.1962年に移転している.

"庭より登る石坂あり、湯泉権現を安置す"(上野下野道の記) |

湯元温泉神社 |

|

2025 |

| 白根山 |

しらねさん |

多助, 上野, 太助伝 全1件1題 |

日光市, 群馬県利根郡片品村 |

岩波版では,ここから肌の湯まで略されている.標高2577mで,関東以北の最高峰.自分は五色沼から金精山に回ってしまい,登頂する元気はなかった.

"前に湖の上をながめ、白根山負厨留山を遠見し"(上野下野道の記) |

日光白根山 |

|

1998 |

| 負厨留山 |

おいずるさん |

上野 |

日光市 |

金精山南東部の岸壁.修験者が身一つで登り,後に笈吊を引き上げたという.

"前に湖の上をながめ、白根山負厨留山を遠見し"(上野下野道の記) |

金精山笈吊岩 |

|

2025 |

| 自在湯 |

じざいゆ |

上野 |

日光市湯元 |

湯元の源泉ごとに個性的な名がつけられていた.自在湯は最も奥側の湯場.

"自在湯 のぼせ引下げ 名湯なる由"(上野下野道の記) |

|

|

|

| 中のゆ |

なかのゆ |

上野 |

日光市湯元 |

温泉を通る2筋の通りの東側の方中央部.

"中のゆ、滝のゆ、蒸湯、薬師湯"(上野下野道の記) |

|

|

|

| 滝のゆ |

たきのゆ |

上野 |

日光市湯元 |

中湯の奥に,滝湯,姥湯,御所湯,笹湯がならんでいた.

"滝のゆ、蒸湯、薬師湯、乳婆のゆ"(上野下野道の記) |

|

|

|

| 乳婆のゆ |

うばのゆ |

上野 |

日光市湯元 |

姥湯.

"乳婆のゆ御所の湯"(上野下野道の記) |

|

|

|

| 御所の湯 |

ごしょのゆ |

上野 |

日光市湯元 |

金瘡に妙!

"御所の湯、川原ゆ"(上野下野道の記) |

|

|

|

| 薬師湯 |

やくしゆ |

上野 |

日光市湯元 |

元々の薬師堂は湯泉権現のところにあった.現在も,薬師堂内の湯に入湯できる.

"滝のゆ、蒸湯、薬師湯"(上野下野道の記) |

薬師湯 |

|

2025 |

| 川原ゆ |

かわらゆ |

多助, 上野, 太助伝 全1件1題 |

日光市湯元 |

湯ノ湖岸に近く,湖水位に応じて温度が変わったらしい.

"川原ゆ、肌(はだか)の湯等十湯なり"(上野下野道の記) |

|

|

|

| 蒸湯 |

むしゆ |

上野 |

日光市湯元 |

9つあるという源泉のうち,すでに八湯の名が出てきており,残り1つは荒湯.蒸湯は不詳.サウナのようなつくりになっていたか.

"中のゆ、滝のゆ、蒸湯"(上野下野道の記) |

|

|

|

| 肌の湯 |

はだかのゆ |

上野 |

日光市湯元 |

未詳.pHが高くてヌルヌルつるつるか.

"川原ゆ、肌の湯等十湯なり"(上野下野道の記) |

|

|

|

8日目

8日目

上野下野道の記 本文

上野下野道の記 本文